第一章 引言

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

十九大报告提出,要加快实施区域协调发展战略,以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化。而基础设施建设水平是国家现代化的重要体现,加大基础设施建设是推进城乡发展一体化的重要保障。同时,作为构建“人类命运共同体”重要抓手,“一带一路”倡议的主要内容之一就是包括电信、能源以及交通在内的基础设施互联互通,基础设施水平的提高也能为区域经济发展提供重要支撑。

基础设施建设对国家的经济发展具有十分重要的作用,是国民经济的重要基础。18 世纪 70 年代,亚当·斯密就曾在《国富论》中指出,良好的公路、港口、桥梁 是发展商业的重要条件;20 世纪 40 年代,罗丹提出的著名的大推进理论,认为发展经济的先行条件在于基础设施建设,现代化社会的建设需要通过城镇化来实现,而基础设施发展对城市化进程具有重要的促进作用。

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

十九大报告提出,要加快实施区域协调发展战略,以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化。而基础设施建设水平是国家现代化的重要体现,加大基础设施建设是推进城乡发展一体化的重要保障。同时,作为构建“人类命运共同体”重要抓手,“一带一路”倡议的主要内容之一就是包括电信、能源以及交通在内的基础设施互联互通,基础设施水平的提高也能为区域经济发展提供重要支撑。

基础设施建设对国家的经济发展具有十分重要的作用,是国民经济的重要基础。18 世纪 70 年代,亚当·斯密就曾在《国富论》中指出,良好的公路、港口、桥梁 是发展商业的重要条件;20 世纪 40 年代,罗丹提出的著名的大推进理论,认为发展经济的先行条件在于基础设施建设,现代化社会的建设需要通过城镇化来实现,而基础设施发展对城市化进程具有重要的促进作用。

当前,我国区域间经济发展不平衡现象依然存在,各省区基础设施水平呈现较大差异。基础设施建设资金主要来源于财政投入和金融机构,分析金融发展、财政状况和基础设施水平之间的关系,有助于各地区基于自身财政状况,充分利用金融支持加快基础设施建设,实现区域可持续发展。本文利用中国 30 个省、市、自治区2010—2017年的面板数据,采用熵值法构建评价指标体系,测算城市基础设施水平,

利用面板向量自回归模型(PVAR)分析各省区城市基础设施水平差异形成的原因,提出加快基础设施建设的对策建议。

.......................

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究现状

关于基础设施建设的研究可以追溯到于 20 世纪 40 年代的欧洲。大部分国外学者都认为,基础设施建设情况对于一个国家的发展来说至关重要。相关理论研究主要集中在基础设施对经济发展的影响、以及影响基础设施建设的相关因素等方面。

(1)基础设施发展能够对经济的发展产生影响

David Aschauer(1988)利用柯布一道格拉斯生产函数,并将基础设施投资从总投资中分离,发现基础设施投资对于美国的经济增长有显著的促进作用[1]。Jan Egbert Sturm,Jakob de Haan(1995)通过对美国、荷兰等国家的数据分析表明公共基础设施投资促进了经济生产率以及投资效率,促进了区域间经济的联系与发展[2]。Kessides,Ioannis N(2004)认为基础设施行业可以有效提高国际竞争力,对于创造就业和促进经济发展有重要作用[3]。而且,基础设施除了对地区的经济发展有直接 促进作用外,存在间接的影响作用,Philippe Aghion,Mark Schankerman(1999)通过分析发现基础设施降低了交易成本,淘汰了一部分高成本公司,从而产生了额外的效率收益,提高了行业竞争力[4]。而基础设施的发展有时也会对经济增长产生抑 制作用,Atrayee Ghosh Roy(2018)研究发现,基础设施投资与经济增长不同步时会对社会经济发展产生负的影响效应[5]。

(2)政府财政能够对基础设施的发展产生影响

1.2.1 国外研究现状

关于基础设施建设的研究可以追溯到于 20 世纪 40 年代的欧洲。大部分国外学者都认为,基础设施建设情况对于一个国家的发展来说至关重要。相关理论研究主要集中在基础设施对经济发展的影响、以及影响基础设施建设的相关因素等方面。

(1)基础设施发展能够对经济的发展产生影响

David Aschauer(1988)利用柯布一道格拉斯生产函数,并将基础设施投资从总投资中分离,发现基础设施投资对于美国的经济增长有显著的促进作用[1]。Jan Egbert Sturm,Jakob de Haan(1995)通过对美国、荷兰等国家的数据分析表明公共基础设施投资促进了经济生产率以及投资效率,促进了区域间经济的联系与发展[2]。Kessides,Ioannis N(2004)认为基础设施行业可以有效提高国际竞争力,对于创造就业和促进经济发展有重要作用[3]。而且,基础设施除了对地区的经济发展有直接 促进作用外,存在间接的影响作用,Philippe Aghion,Mark Schankerman(1999)通过分析发现基础设施降低了交易成本,淘汰了一部分高成本公司,从而产生了额外的效率收益,提高了行业竞争力[4]。而基础设施的发展有时也会对经济增长产生抑 制作用,Atrayee Ghosh Roy(2018)研究发现,基础设施投资与经济增长不同步时会对社会经济发展产生负的影响效应[5]。

(2)政府财政能够对基础设施的发展产生影响

Darrin Grimsey 等(2002)认为,政府希望在基础设施建设领域可以引入一种新的融资模式—PPP(Public-Private Partner ships)模式,可以进行 PPP 项目的融资与运营主要是因为政府部门可用于基础设施建设的资金是有限的,并且从基础设施项目融资的效率角度来讲,

PPP 项目相比其他传统效率显得更有效率[6]。Doh, J.P,Ramamurti, R(2003)通过回顾过去 10 年发展中国家的基础设施投资,发现单纯依靠财政的建设投资项目效率低、速度慢,急需政府部门和私人部门合作关系的引入。

............................

第二章 中国城市基础设施建设现状分析

2.1 基础设施的界定

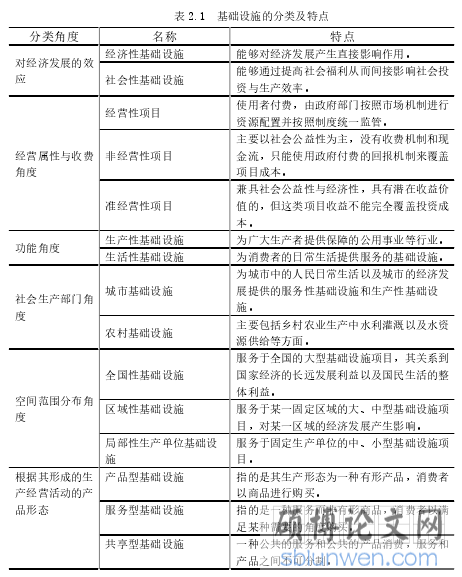

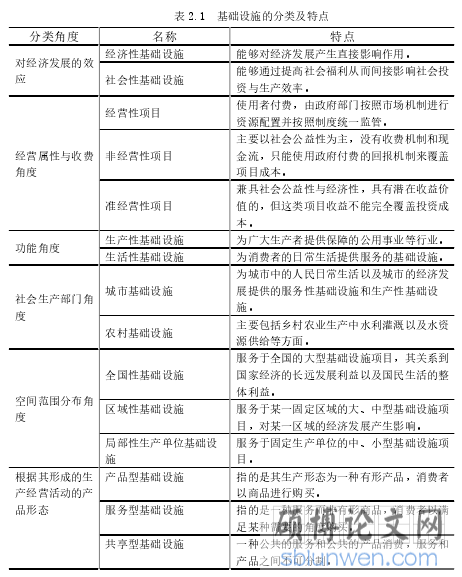

基础设施(infrastructure)是指在国民经济中满足国家生产以及人民生活的一类基础行业的简称,是满足国家经济活动和社会活动的基础条件。虽然基础设施领域是关于国运民生行业的重要领域,但关于基础设施的界定国内外尚未形成统一的标准。

基础设施最早提出于 20 世纪 40 年代初的欧洲,当时的西方学者称电力、交通与通讯等行业发展需要国家资本和社会资本的注入,是社会发展的基础设施,并称基础设施为“社会先行资本”;20 世纪 50 年代罗森斯坦.罗丹认为电力、交通与通讯等基础设施行业除了可以带来直接性的社会收益外,还具有间接的社会公益性,可以间接服务于社会各行业。

世界银行《1994 年世界发展报告》将基础设施分为两类,经济基础设施和社会基础设施。经济基础设施主要包括三类:(1)公用事业:电力、邮电、水、生态环 境卫生设施;(2)公共工程:管道、道路等;(3)其他交通设施:机场、铁路、港口、与城市交通设施等。社会基础设施主要包括科技、教育、医疗领域等。学术界认为,狭义基础设施主要为经济基础设施,广义基础设施还包括社会基础设施,社会基础设施则主要包括文化、教育以及医疗等行业[63]。我国学者李泊溪和刘德顺(1995)认为经济基础设施与社会基础设施的区别在于是否能够直接影响经济发展,他们把能够直接作用于经济增长的基础设施归类于经济性基础设施,把能够提高社会福利从而对社会生产与投资效率产生间接影响的基础设施归类于社会性基础设施[64]。

.............................

2.2 中国城市基础设施建设进展

2.2.1 中国城市基础设施投资情况分析

基础设施主要包括交通、通电,水利及城市环境生态和提供无形产品或服务于科教文卫等行业所需的固定资产,它是一切生产单位和居民个人生产经营活动的物质基础,是城市各项活动正常运行的重要保证,它既是物质生产的重要条件也是劳 动力再生产的重要条件。

2.1 基础设施的界定

基础设施(infrastructure)是指在国民经济中满足国家生产以及人民生活的一类基础行业的简称,是满足国家经济活动和社会活动的基础条件。虽然基础设施领域是关于国运民生行业的重要领域,但关于基础设施的界定国内外尚未形成统一的标准。

基础设施最早提出于 20 世纪 40 年代初的欧洲,当时的西方学者称电力、交通与通讯等行业发展需要国家资本和社会资本的注入,是社会发展的基础设施,并称基础设施为“社会先行资本”;20 世纪 50 年代罗森斯坦.罗丹认为电力、交通与通讯等基础设施行业除了可以带来直接性的社会收益外,还具有间接的社会公益性,可以间接服务于社会各行业。

世界银行《1994 年世界发展报告》将基础设施分为两类,经济基础设施和社会基础设施。经济基础设施主要包括三类:(1)公用事业:电力、邮电、水、生态环 境卫生设施;(2)公共工程:管道、道路等;(3)其他交通设施:机场、铁路、港口、与城市交通设施等。社会基础设施主要包括科技、教育、医疗领域等。学术界认为,狭义基础设施主要为经济基础设施,广义基础设施还包括社会基础设施,社会基础设施则主要包括文化、教育以及医疗等行业[63]。我国学者李泊溪和刘德顺(1995)认为经济基础设施与社会基础设施的区别在于是否能够直接影响经济发展,他们把能够直接作用于经济增长的基础设施归类于经济性基础设施,把能够提高社会福利从而对社会生产与投资效率产生间接影响的基础设施归类于社会性基础设施[64]。

.............................

2.2 中国城市基础设施建设进展

2.2.1 中国城市基础设施投资情况分析

基础设施主要包括交通、通电,水利及城市环境生态和提供无形产品或服务于科教文卫等行业所需的固定资产,它是一切生产单位和居民个人生产经营活动的物质基础,是城市各项活动正常运行的重要保证,它既是物质生产的重要条件也是劳 动力再生产的重要条件。

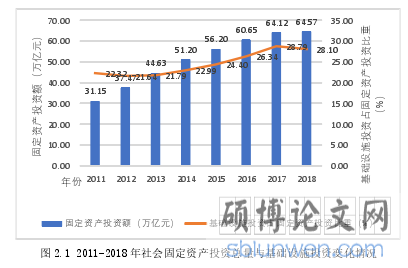

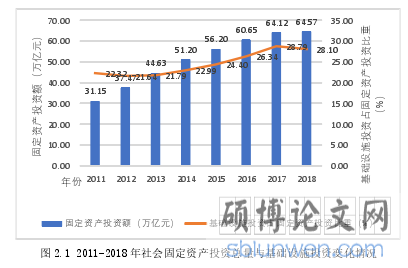

2018 年,全社会固定资产投资额为 64.57 万亿元,较 2017 年增加 5.9%;自 2011年以来,社会固定资产投资总量呈稳定增长的上升趋势(见图 2.1),2015 年以来社会投资总量增速逐渐放缓,但仍保持增长趋势。社会固定资产投资规模的增加可以为基础设施建设提供有力的经济支持。其中,基础设施占固定资产投资的比重①整体上呈上升趋势,尤其是 2015 年以来,基础设施投资占固定资产投资的比重由 22.99%上升到 28.1%,基础设施投资比例的上升与我们的国家政策密不可分。2015 年供给侧结构改革的提出为基础设施行业补短板、提高基础设施行业的投资力度提供了有力保障,同时反映出我国对基础设施建设的重视程度进一步增加。

..................................

..................................

3.1 指标体系构建 ................................. 26

3.2 计算方法 .......................... 26

第四章 财政状况、金融发展与城市基础设施水平互动关系研究 ................................ 31

4.1 理论分析与变量说明 .................................... 31

4.1.1 理论机制分析 ......................... 31

4.1.2 变量与模型 ................................ 31

第五章 财政状况、金融发展与两类基础设施水平互动关系研究 .................................. 38

5.1 财政状况、金融发展与经济基础设施水平互动关系研究 ................................. 38

5.1.1 模型及变量 ............................... 38

5.1.2 数据来源 ............................ 38

第五章 财政状况、金融发展与两类基础设施水平互动关系研究

5.1 财政状况、金融发展与经济基础设施水平互动关系研究

本章将对中国 30 个省份的经济基础设施与社会基础设施展开实证分析,选取各自的基础设施测度值作为基础设施水平,利用面板向量自回归(PVAR)模型对基础设施水平、财政收入规模、金融相关率三者间的关系展开探究。

5.1.1数据来源

本部分实证研究数据包括 30 个省级城市(西藏除外)2010—2017 年的相关研究数据(由于采用基础指标过多,且大部分基础指标 2018 年的数据尚未更新,所以采用的最新数据为 2017 年数据),共计 240 个样本观测值。数据来源于《中国统计年鉴》(2011—2018 年)与《中国城市建设统计年鉴》(2011—2018 年),利用 state15.0软件进行分析,表 5.1 为变量的描述性统计结果。

.........................

第六章 结论及建议

6.1 主要结论

本文选取中国 30 个省份的面板数据构建面板向量自回归(PVAR)模型,使用广义矩(GMM)估计、脉冲响应以及方差分解等方法,针对基础设施水平、经济基础设施水平、社会基础设施水平与财政收入规模以及金融相关率等相关变量间的动态关系分别进行分析,得出如下结论:

(1)从财政状况、金融发展对基础设施水平的影响角度看,政府财政收入增加能够促进经济基础设施与社会基础设施水平的提升,长期以来,政府财政拨款是基础设施类项目资金的主要来源,加大政府财政投入依然是提高基础设施水平的重要手段。金融发展对经济基础设施水平与社会基础设施水平的影响效果类似,金融发展对两类基础设施的影响效应在长期与短期中存在差异,短期内金融发展规模对基础设施发展有促进作用,但从长期来看存在一定的抑制作用。其原因在于,金融机构为提升自身发展水平和规模,往往更倾向于项目周期短、盈利性高的行业,而基础设施项目建设周期长、盈利性偏低,与金融机构的“高效率趋向性”、“高风险规避性”的特点不一致,另外,我国大型基础设施项目落地率低且存在监督机制不健全、债务风险严重以及市场机制不成熟等问题,在一定程度上加大了中长期基础设施项目的风险性,从而降低了金融机构的长期投资意愿。

(2)从两类基础设施建设对财政状况、金融发展的影响角度看,经济基础设施与社会基础设施发展对于增加政府财政收入、提高金融发展水平都具有显著促进作用。完善的基础设施水平可以改善我国的投资条件,创造更加有利的投资环境,推动我国投融资活动的增加,促进行业的产出,增加财政收入。同时,完善基础设施也利于降低企业成本,提高金融机构贷款效率,并且加强基础设施建设能够吸引金融资金流动和聚集,便于“一带一路”沿线各国开展金融合作,为加大金融创新力度创造良好的条件,从而推动我国建立更高层次的开放型金融市场,促进我国的金融发展。

(3)从长期来看,金融发展对于基础设施的影响程度要高于财政收入对基础设施的影响,相对于基础设施建设庞大的资金需求量,由于政府的财政支持能力有限,金融机构成为弥补政府财政资金不足,推动基础设施水平提升的主要力量。另一方面,在长期中,基础设施水平对财政收入规模与金融发展均具有正向效应,经济基础设施对财政收入规模以及金融发展影响程度未发现明显差异;但在社会基础设施中,社会基础设施对金融发展影响程度要大于对财政收入规模的影响程度。

参考文献(略)

(3)从长期来看,金融发展对于基础设施的影响程度要高于财政收入对基础设施的影响,相对于基础设施建设庞大的资金需求量,由于政府的财政支持能力有限,金融机构成为弥补政府财政资金不足,推动基础设施水平提升的主要力量。另一方面,在长期中,基础设施水平对财政收入规模与金融发展均具有正向效应,经济基础设施对财政收入规模以及金融发展影响程度未发现明显差异;但在社会基础设施中,社会基础设施对金融发展影响程度要大于对财政收入规模的影响程度。

参考文献(略)