1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着我国资本市场的持续发展,股权质押成为上市公司股东进行资金融通的一个重要渠道。股权质押是指债务人将其持有的股权作为质押标的物移交给债权人以获取资金的担保方式。若债务人不能如期偿还该债务,债权人有权依法对所质押的股权进行处置并就股权变价所得优先受偿(黄宏斌等,2018)。股权质押基于股东可以在不丧失公司控制权的前提下适时融得自身所需要的资金这个巨大的优势,近几年来股东股权质押已经成为我国金融市场上一个非常普遍的现象。近几年股权质押行为愈演愈烈,根据 Wind 数据统计显示,截止 2019 年年底,A股市场 3804 家上市公司中,3601 家上市公司存在质押的股份,即 94.66%的公司存在股权质押情况,仅 203 家上市公司没有股权质押行为,质押股份数量为 5806.29亿股,质押股份市值高达 4.58 万亿元。其中,有 473 家上市公司大股东累计占质押比例超过 80%,也就是说有 12.43%的上市公司大股东质押百分比高于 80%,134家上市公司的第一大股东累计质押比例高达 100%,意味着全部质押,质押股份市值占总市值比率最高达到了 78.96%。随着股权质押规模不断扩大,由此引发的风险和弊端也逐渐突显,引起相关部门的关注和重视,政府为应对股权质押问题筹集纾困资金,具体解决方式主要有证券业协会鼓励券商设立资管计划,银保监会支持保险公司发行纾困理财产品,各地方政府设立纾困基金、发行纾困专项债等。

1.2.1 国外研究现状

虽然股权质押业务已经开展了数百年,但到了二十世纪九十年代才引起学者从经济学角度进行研究。通过查阅相关文献,发现国外控股股东股权质押方面的学术成果较少。一方面,像英美一些国家的公司股权一般都比较分散,而大股东的身份是股权质押的基础条件,控股股东股权质押的情形比较少见;另一方面,股权质押在国外一些国家被认为是股东的私人财务举措,监管部门并没有强制要求公司披露相关信息,数据的可得性受到了限制。梳理已有的国外文献,发现国外的研究关注点大多是两权分离带来的委托代理问题,也有少部分涉及股东行为与股市波动。

(1)两权分离的代理问题

第 2 章 相关概念界定及理论借鉴

2.1 相关概念界定

2.1.1 控股股东

股东持有公司相当比例的股份,拥有足够大的表决权和投票权,能对公司运作和经营决策产生重大影响以至于能左右和掌控公司的状态,称为控股。控股股东则是指对公司的可掌控经营决策权的大股东。学界根据持股比例差异将控股股东划分为两类:绝对控股股东和相对控股股东。前者是指持股比例超过百分之五十的出资人,即其所持有的股份占公司总股本一半以上,这样的股东由于持股过半占据公司控股地位。他们的话语权和控制权在公司无人能及,能够决定公司的发展方向和路径,他们可以亲自担任公司高管,也可以轻易更换任何一个令他们不满的管理人员。相对控股股东是指那些出资额和持有股份不足百分之五十,但凭借其持股比例仍旧可以对公司达到控股的状态。尽管他们的出资额及持有的股份占比不足半数,但按照其出资额或者持有的股份所享有的表决权能够左右股东大会决议,其手中的表决权完全可以对公司进行决策和控制,相对控股股股东通常为公司第一大股东。本文所指的控股股东包括绝对控股股东和相对控股股东。

2.1.2 股权质押

股权质押的兴起最早是开始于欧美国家,并有效应用在二十世纪七八十年代的大量收购事件中。股权质押指的是大股东将自己所持有的公司股份作为质押品向商业银行、证券公司和信托公司等金融机构进行借款的行为,本质上来说,股权质押是一种融资担保行为。股权质押同时具备担保和融资两种功能,并且股权质押凭借其业务简便快捷且质押品定价透明等优势,已成为债权人和债务人都乐于接受的融资担保方式。我国《中华人民共和国担保法》第七十五条明确指出“依法可以转让的股份、股票”允许用于质押,奠定了我国股权质押业务的基础;随后在 2007 年颁布的《物权法》中,再次提到可以转让的股权可以进行出质,按规定质权人有权收取质押品所产生的孳息。从《担保法》和《物权法》及其他相关条例,可以看出,股权质押并不会将股东的股份转移到质权人手上,仅仅是在股票上建立质权。控股股东不会因股权质押而丧失控制权,只是在自由转让股份方面受到限制,依然可以凭借原来的持股比例行使参与公司经营决策的表决权;受质押机构也不能因此获得质押股份的实质性权利,仅仅能获得优先受偿权和物上代位权。

............................

2.2 相关理论借鉴

2.2.1 委托代理理论

委托代理理论是制度经济学中契约理论的核心内容之一,这个理论最早是由美国学者 Berle 和 Means 提出,已经成为现代公司治理的逻辑起点。委托代理理论基于“理性经济人”的假设,即每一个从事经济活动的人都是自私的。委托人基于自身利益的考量,将一定的决策权利授予代理人,要求代理人为企业的整体利益付出努力,并向其支付一定的报酬,委托人追求的是自身财富最大化。与此同时,代理人从事公司经营管理并接受报酬,他们同样作为理性经济人努力实现自身利益最大化,追求工资报酬、办公环境和消费、闲暇时间的最优化。委托人和代理人的利益诉求和目标出现不一致时,且两者对公司内部消息和资源掌握情况不一样时,代理人通常会出于自身利益考虑做出决策,甚至以不惜牺牲委托人利益,这就是委托代理问题。

传统的委托代理问题主要指的是所有者和管理者间的第一类代理问题,这种代理问题产生的根本原因是所有权和经营权的分离。生产力的发展使社会分工进一步细化,当公司所有者亲自管理模式出现弊端或者所有者缺乏精力和能力时,“专业化”的职业经理人被委托行使公司控制权代理公司的经营决策。所有者的目标是通过让渡经营权使优化公司管理提升企业价值,而代理人追求的是物质报酬、工作条件和个人地位等,这必然导致委托和代理人之间的利益冲突,代理人为实现自身利益最大化做出一些无视公司价值的决策。有效的制度安排可以缓解这类委托代理问题,降低代理成本,比如对经理人实行监督和激励措施,以约束管理者的自利行为,提高代理效率,保证企业更好地发展。

第二类委托代理问题主要存在于大股东和中小股东之间。早期研究大部分集中于分散的公司股权结构,随着资本市场的发展,股权集中化趋势明显。由于股权高度集中,大股东与中小股东之间产生利益冲突,出现代理问题。大股东持有股份比例较高,公司未来收益决定大股东身价,大股东通常承担起公司的经营管理的重任,相比之下,中小股东持有股份较少,往往为了降低成本委托大股东进行管理,他们仅凭所持股份参与公司的分红。此时,大股东拥有公司的控制权,可以凭借其在公司内部的权力侵占中小股东的利益实现自身利益最大化,而没有把公司整体利益放在首位。出于机会主义动机,公司大股东可能采用多种手段侵占甚至转移公司的资源,侵害中小股东利益,由此便产生了第二类委托代理问题。

................................

3.1 控股股东股权质押的动机分析.......................... 21

3.1.1 融资需求动机................................. 21

3.1.2 增强控制权动机................................. 21

第 4 章 我国上市公司控股股东股权质押制度背景与现状分析............................... 29

4.1 我国上市公司控股股东股权质押的制度背景......................... 29

4.1.1 上市公司股权质押的相关制度发展.............................. 29

4.1.2 上市公司股权质押制度的优势.............................. 30

第 5 章 控股股东股权质押的影响因素实证分析........................ 41

5.1 研究假设............................ 41

5.2 研究设计................................ 42

第 6 章 控股股东股权质押市场反应的实证分析

6.1 研究假设

控股股东股权质押公告会不会引发市场反应取决于该公告是否隐藏了关于公司未来股价信息,而质押公告会引起怎么样的市场反应则依赖于公告释放的消息好坏。由于信息的不对称性,二级市场的投资者无法准确得知控股股东质押行为的真正意图,投资者交易选择往往是在理性推断的基础上添加了主观猜测。控股股东股权质押一方面会释放上市公司或大股东资金紧张的信号,另一方面为上市公司埋下质押风险爆发的隐患,同时投资者担心未来股价下跌会出现抛售股票的羊群行为。基于上述分析,本文做出假设:

H1:控股股东股权质押公告会引发负面的市场反应。

H2:非国有企业控股股东股权质押公告会引发消极的市场反应,而国有企业公告不会引发消极的市场反应。

从不同市场行情来看,控股股东股权质押公告引发的市场反应可能有所差异。当市场行情较好,投资者情绪高涨,对未来一段时间都保持乐观态度,大股东股权质押公告释放的部分消极信号被上涨的行情“淹没”,股价走势上扬,股权质押公告引发负面影响较小;当市场行情较差投资者处于情绪低落期,资者态度消极、谨小慎微,更容易注意到控股股东股权质押的负面影响,此时股权质押公告释放的消极信号将成为主导,消极信号被二级市场的投资者不断放大,市场的消极反应更加明显。

.............................

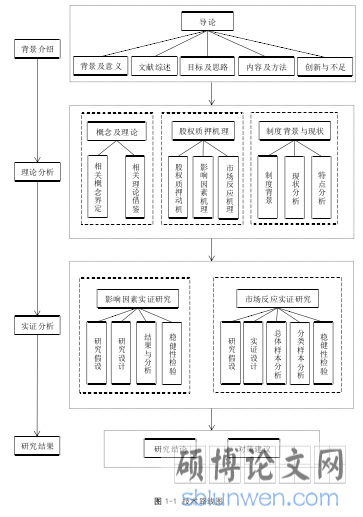

随着近几年国内股权质押业务迅速发展,控股股权质押融资行为作为一把便捷与风险并存的双刃剑也越来越大家的广泛关注。本文以 2007 年至 2018 年我国 A股上市公司为研究样本,探讨控股股东股权质押的影响因素和市场反应,首先,分析控股股东股权质押的动机,以多元线性回归分析方法来研究控股股东股权质押行为的影响因素;然后,用事件研究法来检验控股股东股权质押公告的市场反应,并按股权性质和市场行情进行分组检验,分析不同分组下市场反应的差异。研究结论如下:

(1)近些年,随着我国经济快速发展、公司融资需求持续增大,我国上市公司控股股东的股权质押规模逐年增大。创业板、中小企业板和主板的上市公司控股股东质押比例和质押上市公司占比均呈递增趋势,但三个板块的发展不均衡,主板虽然发展较早但发展较慢,中小板和创业板发展较晚但发展较快;控股股东股权质押融资的上市公司涉及了 19 个行业门类,行业覆盖面广,但行业分布不均匀;不同股权性质的上市公司控股股东在选择股权质押融资渠道上有很大差异,非国有企业相比于国有企业更倾向选择这种融资方式,也体现出更大规模的质押融资,不同股权性质上市公司质押行为体现出不同的趋势。

参考文献(略)