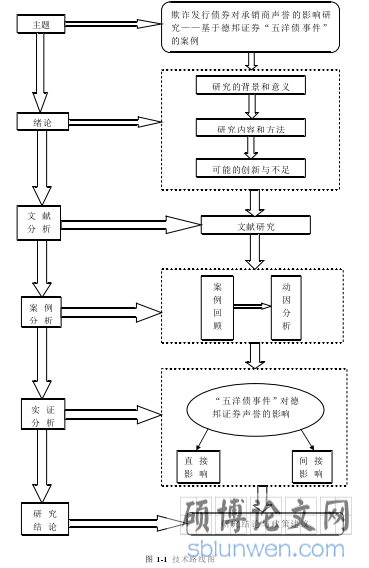

第一章 绪论

第一节 选题背景

从 1981 年国务院决定恢复发行国库券起,我国债券市场已经走过 30 多个春秋,但与股票市场相比,我国债券市场一直存在规模小、市场化程度不高、发行和交易市场割裂等问题。公司债是企业为筹措资金以发行债券的方式向社会公众募集资金的一种有价证券,是由证监会监管的中长期直接融资品种。我国公司债发行始于 2007 年证监会颁布的《公司债券发行试点办法》,由于发行范围较小,发行方式单一,我国公司债市场发展一直较为缓慢。2015 年,证监会出台《公司债发行与交易管理办法》,新办法大幅拓展了发行人范围,丰富了公司债发行方式,使得公司债发行数量和发行金额均大幅增长,并在 2016 年达到顶峰。在银行借贷成本偏高、IPO 条件严苛的背景下,发行公司债融资受到越来越多企业的青睐。

随着公司债发行规模的增加,债券违约事件也频频爆发,特别是“11 超日债”违约后,我国债券市场的刚性兑付现象被彻底打破,市场长期积累的信用风险集中爆发,债券违约呈现常态化的趋势,公司债成为违约主力。截至 2018 年底,我国债券市场共有274 只债券违约,违约金额高达 1499.76 亿元,其中公司债违约 99 只,违约金额 429.10亿元,违约数量居所有类型债券首位,违约金额仅次于短期融资券。随着我国经济下行压力加大,企业盈利能力下滑,资金周转变得愈发困难,侵蚀偿债能力。在当今企业融资难、融资贵的大背景下,发行公司债券的门槛相对较低,审核条件相对宽松,公司债已成为不少企业获取资金的重要途径之一。但是随着发行公司债的企业增加,也有部分企业为了获得发行资格,不惜通过财务造假的方式骗取证监会的发行核准,以欺诈方式发行债券。2018 年 7 月 6 日,中国证监会发布公告称,五洋建设集团股份有限公司因涉嫌欺诈发行公司债券、信息披露违法,决定对该公司及 20 名相关责任人作出行政处罚及市场禁入决定。这是证监会开出的我国债券市场首张债券欺诈发行罚单,在市场上引起巨大震动。紧接着在 2018 年 9 月 7 日,“五洋债”的主承销商和受托管理人德邦证券发布公告称,该公司因在五洋建设债券承销过程中涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查,在此之前,该公司已被监管机构 3 次出示警示函。

........................

第二节 研究意义

欺诈发行债券是严重侵蚀资本市场运行根基的违法行为,债券市场的欺诈行为如果得不到遏制,必然会极大挫伤投资者的信心,导致信用债市场遇冷。这不仅会减缓我国债券市场的发展势头,也会给那些真正需要资金的优质企业带来困难,加剧中小企业融资难、融资贵的困境。通过一个实际的案例来研究债券市场的欺诈行为及其动因,可以摆脱空洞的理论阐述,对规范债券市场秩序、完善债券发行与承销制度有很大的意义。

国外资本市场的经验表明,承销商声誉机制的发挥有助于缓解债券市场信息不对称。自从我国资本市场建立以来,我国券商在投行业务上的违规行为就一直存在。券商对发行人“美化包装”,故意隐瞒重要信息帮助发行人骗取上市资格的案例在中国资本市场屡见不鲜。中恒通欺诈发行私募债券,承销商申万宏源被刑事处罚;五洋建设欺诈发行公司债,承销商德邦证券被中国证监会立案调查。长期以来,我国的资本市场一直被认为是一个弱有效市场,市场价格并未充分反映证券的所有信息,这与信息披露制度不完善有很大的关系。债券承销商作为债券发行上市的重要中介机构,及时准确的督促发行人披露相关信息对完善债券定价机制,保障投资者权益具有重大意义。由于我国是新兴市场国家和主要发展中国家,债券市场的发展历史较短,包括承销商在内的金融中介机构并未发挥好尽职调查和降低信息不对称的作用,市场对承销商行为的约束机制偏弱,监管层对承销商违规行为的处罚力度也偏低。在我国现有的债券发行和管理制度下,监管层的行为能够显著影响券商的行为模式,但市场机制对券商有何影响尚不得而知。在公司债违约日趋常态化的背景下,投资者信心受到重大打击,对承销商是否勤勉尽责的履行相关义务也越发怀疑,并开始关注违约事件和欺诈行为对涉事承销商的影响。然而,关于承销商应该在债券违约和欺诈行为中承担何种责任以及欺诈行为会对其造成何种经济后果等问题,相关市场参与者与新闻媒体给与了大量关注,但学术界却鲜有实证研究。因此,从实证角度考察欺诈行为与承销商声誉的内在关系,对于更好地发挥承销商的作用具有深刻的理论和现实意义。

.............................

第二章 文献综述

第一节 证券欺诈行为的动因

证券欺诈行为作为一种常见的舞弊行为,国外学者对舞弊动因的研究较为成熟。冰山理论是最早出现的舞弊理论,也称舞弊二因素理论,该理论认为企业组织结构的问题只是冰山一角,舞弊动机才是更大的危险。Albrecht(1992) 博士对舞弊二因素理论进行了完善,他将舞弊因素归纳成压力、机会和借口三个方面。Bologua and Lindquist(1993)提出舞弊行为是由贪婪、需要、机会和暴露四个因子造成的,也称舞弊 GONE 理论。随后 Bologua 对舞弊外部因子进行了更为详细的研究,提出了舞弊风险因子说理论。娄泉(2004)在国外舞弊理论的基础上提出了适用于我国上市公司的舞弊四因子假说,即文化、动机、机会和权衡,并检验了舞弊行为会在这四个因子同时具备时发生。梁杰和刘英男(2005)研究了财务报告中的舞弊行为,指出认知诱因、机会和手段是产生舞弊行为的三个因素。

除了传统的舞弊理论之外,还有学者从公司治理的角度对证券欺诈行为的动因和影响因素进行了研究。Beasley(1996)发现,企业中外部董事所占比重越大,发生欺诈行为的可能性越高,同时董事会规模越大,欺诈行为发生的可能性越低。增加董事会中外部董事的任期和持股比例能够降低欺诈行为发生的可能性。Erickson 等(2006)发现以股票为基础计算的薪酬与欺诈行为发生的概率正相关。Ryan(2009)认为上市公司的舞弊行为与公司管理层持有公司股份有一定的关系,若公司财务状况不佳,持有公司股票的管理层可能会产生舞弊的念头。刘立国和杜莹(2003)研究了被中国证监会处罚的 25家涉及财务欺诈的上市公司样本,发现法人持股比例、内控制度、执行董事比例和监事会规模等因素与财务欺诈的可能性正相关,而流通股比例则与之负相关,同时控股股东的性质也会影响欺诈行为。杜兴强(2006)认为我国上市公司的外部董事比例与企业欺诈行为之间不具有明显的相关关系,但股权集中度与欺诈行为显著正相关。汪昌云和孙艳梅(2010)基于委托代理理论研究发现,公司利益相关者之间的代理冲突滋生了欺诈的动机,大股东治理和高管薪酬激励机制能够有效降低欺诈发生的概率,但控制权和所有权的分离却会增加控股股东对中小股东欺诈行为的可能性,且欺诈行为会显著降低公司价值。

........................

第三章 “五洋债事件”回顾及欺诈行为分析............................. 12第二章 文献综述

第一节 证券欺诈行为的动因

证券欺诈行为作为一种常见的舞弊行为,国外学者对舞弊动因的研究较为成熟。冰山理论是最早出现的舞弊理论,也称舞弊二因素理论,该理论认为企业组织结构的问题只是冰山一角,舞弊动机才是更大的危险。Albrecht(1992) 博士对舞弊二因素理论进行了完善,他将舞弊因素归纳成压力、机会和借口三个方面。Bologua and Lindquist(1993)提出舞弊行为是由贪婪、需要、机会和暴露四个因子造成的,也称舞弊 GONE 理论。随后 Bologua 对舞弊外部因子进行了更为详细的研究,提出了舞弊风险因子说理论。娄泉(2004)在国外舞弊理论的基础上提出了适用于我国上市公司的舞弊四因子假说,即文化、动机、机会和权衡,并检验了舞弊行为会在这四个因子同时具备时发生。梁杰和刘英男(2005)研究了财务报告中的舞弊行为,指出认知诱因、机会和手段是产生舞弊行为的三个因素。

除了传统的舞弊理论之外,还有学者从公司治理的角度对证券欺诈行为的动因和影响因素进行了研究。Beasley(1996)发现,企业中外部董事所占比重越大,发生欺诈行为的可能性越高,同时董事会规模越大,欺诈行为发生的可能性越低。增加董事会中外部董事的任期和持股比例能够降低欺诈行为发生的可能性。Erickson 等(2006)发现以股票为基础计算的薪酬与欺诈行为发生的概率正相关。Ryan(2009)认为上市公司的舞弊行为与公司管理层持有公司股份有一定的关系,若公司财务状况不佳,持有公司股票的管理层可能会产生舞弊的念头。刘立国和杜莹(2003)研究了被中国证监会处罚的 25家涉及财务欺诈的上市公司样本,发现法人持股比例、内控制度、执行董事比例和监事会规模等因素与财务欺诈的可能性正相关,而流通股比例则与之负相关,同时控股股东的性质也会影响欺诈行为。杜兴强(2006)认为我国上市公司的外部董事比例与企业欺诈行为之间不具有明显的相关关系,但股权集中度与欺诈行为显著正相关。汪昌云和孙艳梅(2010)基于委托代理理论研究发现,公司利益相关者之间的代理冲突滋生了欺诈的动机,大股东治理和高管薪酬激励机制能够有效降低欺诈发生的概率,但控制权和所有权的分离却会增加控股股东对中小股东欺诈行为的可能性,且欺诈行为会显著降低公司价值。

........................

第二节 证券欺诈行为的治理

良好的公司治理机制能够遏制证券欺诈行为。Dechow 等(1996)认为良好的内部治理可以确保公司财务报表的真实性,使其避免受到盈余操控。Y chen 等(2013)发现股权过于集中或者过于分散都容易导致欺诈行为发生,多个大股东并存能够在一定程度上减少欺诈行为。韩丹等(2007)用 2001 至 2004 年间的 99 家被认定为会计造假的 A股上市公司及按年、行业、规模选择配对的 99 家审计意见为标准无保留意见的上市公司做为样本建立 Logistic 回归分析模型,发现 CEO 持股、管理层薪酬增加能够降低会计造假的可能性,金花妍和刘永泽(2014)也得出了类似的结论。钱苹和罗玫(2015)以 1994 至 2011 年沪深两市财务造假上市公司为观察样本,构建了适合中国市场的财务造假预测模型,发现其他应收款、股权集中度和机构投资者持股比率等九个变量是鉴别中国上市公司造假的关键因素。

加强外部监管可以遏制证券欺诈行为。赵国宇等(2014)认为加强外部监管力度可以降低审计师与管理层合谋舞弊的可能性。吴云端(2015)构建了发行人与保荐人合谋的博弈模型,并采用近年来 IPO 财务造假的数据,对模型进行了实证检验,发现发行人与保荐人之所以在 IPO 过程中合谋财务造假,原因在于在现行制度背景下,发行人和保荐人违规的成本太低,而违规的收益又太大。要杜绝财务造假,必须进一步改革现行制度,提高违规行为的成本。后之秀(2016)认为我国现行的会计准则制定过程不够透明,应该通过制定特殊事项会计准则的方法丰富会计准则的内容,并提高透明度,这样才能更好地防范和遏制欺诈行为。

............................

良好的公司治理机制能够遏制证券欺诈行为。Dechow 等(1996)认为良好的内部治理可以确保公司财务报表的真实性,使其避免受到盈余操控。Y chen 等(2013)发现股权过于集中或者过于分散都容易导致欺诈行为发生,多个大股东并存能够在一定程度上减少欺诈行为。韩丹等(2007)用 2001 至 2004 年间的 99 家被认定为会计造假的 A股上市公司及按年、行业、规模选择配对的 99 家审计意见为标准无保留意见的上市公司做为样本建立 Logistic 回归分析模型,发现 CEO 持股、管理层薪酬增加能够降低会计造假的可能性,金花妍和刘永泽(2014)也得出了类似的结论。钱苹和罗玫(2015)以 1994 至 2011 年沪深两市财务造假上市公司为观察样本,构建了适合中国市场的财务造假预测模型,发现其他应收款、股权集中度和机构投资者持股比率等九个变量是鉴别中国上市公司造假的关键因素。

加强外部监管可以遏制证券欺诈行为。赵国宇等(2014)认为加强外部监管力度可以降低审计师与管理层合谋舞弊的可能性。吴云端(2015)构建了发行人与保荐人合谋的博弈模型,并采用近年来 IPO 财务造假的数据,对模型进行了实证检验,发现发行人与保荐人之所以在 IPO 过程中合谋财务造假,原因在于在现行制度背景下,发行人和保荐人违规的成本太低,而违规的收益又太大。要杜绝财务造假,必须进一步改革现行制度,提高违规行为的成本。后之秀(2016)认为我国现行的会计准则制定过程不够透明,应该通过制定特殊事项会计准则的方法丰富会计准则的内容,并提高透明度,这样才能更好地防范和遏制欺诈行为。

............................

第一节 案例选择依据 ...................................... 12

第二节 “五洋债”发行与违约过程 ........................... 13

第三节 “五洋债事件”中发行人与承销商的欺诈行为 .................................. 17

第四章 “五洋债事件”对德邦证券声誉的影响 ...................................... 22

第一节 理论分析与研究假设 ..................................... 22

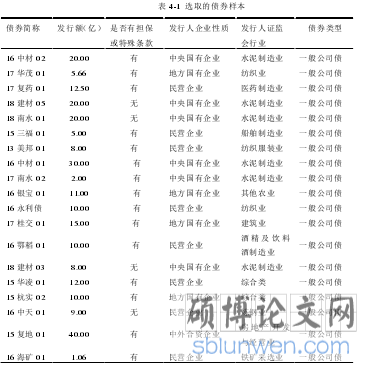

第二节 研究方法和数据来源 ................................. 24

第三节 实证结果 ............................. 27

第五章 结论和建议 ...................................... 37

第四章 “五洋债事件”对德邦证券声誉的影响

第一节 理论分析与研究假设

五洋建设因为欺诈发行公司债券被中国证监会处以行政处罚,受此影响,“15 五洋债”、“15 五洋 02”的主承销商德邦证券也被证监会立案调查。在此之前,德邦证券因五洋建设债券违约事件已三次被证监会出具警示函。根据财经媒体的报道,德邦证券已经因为此事件收到了证监会出具的《行政处罚事先告知书》。五洋建设作为我国债券市场上第一家因欺诈发行公司债被证监会处罚的企业,其主承销商德邦证券的声誉会在多大程度上受到该事件的影响以及我国证券监管和承销商声誉机制的有效性是否在该事件中得以发挥是本章关注的主要问题。

国内学者研究了我国资本市场上中介机构声誉受损的影响。朱红军等(2008)以科龙电器的案例研究了我国投资者对审计机构声誉受损的敏感性,发现当会计师事务所的声誉毁损时,市场会对其审计质量产生质疑,继而对其客户做出消极的市场反应,

但对于盈余管理程度不同的公司,投资者做出的负面市场反应并不相同。徐春波(2008)从两个方面检验了证券监管对违规承销商声誉的影响,发现证券监管行动会通过影响未来潜在客户对承销风险的评估从而对承销商的声誉产生了直接的负面影响,主要表现为承销商市场份额的下降。但另一方面,承销商与发行企业之间不存在声誉关联性,证券监管行动并未带来显著的市场反应,不具有明显的信息含量。黄小琳等(2017)通过对中国信用债市场违约事件的分析,发现涉事评级机构不仅没有因为牵涉债券违约而收紧信用评级标准,反而更加高估企业的信用评级水平,并且涉及的债券违约事件越多,高估程度越大。但投资者通过“用脚投票”方式惩罚了涉事评级机构,导致其市场份额相对非涉事评级机构出现显著下降或增长较低的态势,同时涉事评级机构的信用评级意见对于降低企业的融资成本的作用显著降低。

............................

第五章 结论和建议

我国股票市场曾爆出过多起欺诈或财务造假事件,现在这一现象又蔓延到了债券市场。 五洋建设的造假手段并不高明,但该公司的欺诈行为隐藏长达 7 年时间,表明承销商等中介机构失职,我国公司债发行与监管制度存在缺陷。五洋建设欺诈发行公司债券这一行为既与该公司股权结构过于集中、内部治理机制不佳有关,又与承销商等中介机构不作为、不勤勉尽责地履行责任分不开。随着债券市场违约风险的不断暴露,不少券商和审计机构都因债券承销和审计业务中的不合规行为受到监管层处罚,但惩罚力度相对较低,且有不少处罚措施很难落到实处,存在很多漏洞。较低的处罚力度难以起到警示作用,在很大程度上纵容了中介机构与发行人同流合污。

我国股票市场曾爆出过多起欺诈或财务造假事件,现在这一现象又蔓延到了债券市场。 五洋建设的造假手段并不高明,但该公司的欺诈行为隐藏长达 7 年时间,表明承销商等中介机构失职,我国公司债发行与监管制度存在缺陷。五洋建设欺诈发行公司债券这一行为既与该公司股权结构过于集中、内部治理机制不佳有关,又与承销商等中介机构不作为、不勤勉尽责地履行责任分不开。随着债券市场违约风险的不断暴露,不少券商和审计机构都因债券承销和审计业务中的不合规行为受到监管层处罚,但惩罚力度相对较低,且有不少处罚措施很难落到实处,存在很多漏洞。较低的处罚力度难以起到警示作用,在很大程度上纵容了中介机构与发行人同流合污。

本文重点分析了五洋建设欺诈发行公司债券事件对承销商德邦证券声誉的影响,发现该事件对德邦证券的声誉产生了直接的负面影响,主要表现为承销商在“15 五洋债”和“15 五洋 02”违约后市场份额呈现明显的下降趋势。作为衡量声誉的一个显性指标,市场份额的下降意味着承销商的声誉资本贬值(黄春玲,2005)。此外,我们还发现该事件并未对德邦证券的间接声誉构成实质影响,主要表现在除了少量国企债券收益率对“五洋债事件”作出了较为显著的反应之外,德邦证券承销的“债券池”到期收益率并未出现短时间异常波动,市场并未对该事件产生显著的反应,我国公司债市场并不存在承销商和客户之间声誉的关联性,投资者对于监管层针对券商涉嫌违规行为的监管行动不敏感。我国投资者的关注焦点大多放在与发行人有直接关联的各类信息上,却忽略了承销商等中介机构的诚信问题,这表明我国债券市场效率不高。

参考文献(略)