第一章 绪论

第一节 研究背景及研究意义

一、研究背景

基于委托代理理论,所有者期望付出最小成本来实现企业价值的最大化,这其中包括对经营者报酬的支付,他们想以最低的支付成本来获取经营者最积极的努力,而对经营者而言,他们则更愿意付出最少但获得最多。为了解决这一代理问题,在现代企业管理中,高管薪酬的制定成为有效手段之一。怎么设计?设计多少?才能使所有者和经营者双方都能满意,实现共赢,这一直是学者们重点关注的问题。在设计高管薪酬时,目前主要考虑个体“责、能、权”三方面,但是接二连三爆出的“天价薪酬”丑闻(2007 年,中国平安马明哲 6000 万元、2009年,中国平安梁家驹 2859.21 万元、同年,深圳发展银行法兰克·纽曼 1741 万元)却显示出高管薪酬水平的不可控制趋势。

“天价薪酬”危害极大,而造成这一现象的关键原因之一便是行业攀比。实验证明,把同行业同规模的企业高管薪酬视为参照基准,当其高于自身水平时,高管将会产生紧张和不公平的情绪,并期望改变这一现状;而当基准低于自身水平时,则不会有前述现象。这样的负面情绪即为薪酬攀比心理,这一心理对高管影响极大。基于这样的心理,为提高自身薪酬水平,高管可能会进行消极的辩护行为来达到参照基准的标准,消除负面情绪,这些辩护行为包括盈余管理。另一方面,实践告诉我们,所有者和经营者之间存在信息不对称现象,就企业经营情况而言,后者较前者处于信息优势的一方,这样的条件也给经营者操纵盈余提供了机会,盈余的增加不仅让所有者满意,更能让经营者从“业绩与薪酬”挂钩的薪酬支付体系中获取高收益。综上所述,经营者很可能利用盈余管理的方式来缓解自身的薪酬攀比心理。而这一连串的攀比带来的确是一系列的薪酬超额增长,最终导致高管薪酬的失控.

........................

........................

第二节 研究内容、研究方法与创新

一、研究内容

(一)研究内容

中央对于高管薪酬的管制一直都很关切,前前后后分别颁布了不同的限薪文件来调控高管的薪酬水平,最为著名的即是 2009年和2014年分别颁布实施的“限薪令”,这些文件都力图抑制和约束高管的“天价薪酬”,基于这一准自然现象,本文拟采用实证分析方法检验薪酬政策对高管由薪酬攀比造成的盈余管理行为的干预效果。具体研究内容如下:

第一章为绪论。本文首先通过现实中存在的高管薪酬的失控现象来引发对薪酬攀比会加剧盈余管理行为的思考,进一步地,提出中央对此所采取的措施,旨在探究其是否具有如期的有效政策效果;其次在这样的研究背景下指出研究三者关系的理论和现实意义。最后介绍本文研究的主要内容、技术路线、拟采用的研究方法以及研究的创新之处。

一、研究内容

(一)研究内容

中央对于高管薪酬的管制一直都很关切,前前后后分别颁布了不同的限薪文件来调控高管的薪酬水平,最为著名的即是 2009年和2014年分别颁布实施的“限薪令”,这些文件都力图抑制和约束高管的“天价薪酬”,基于这一准自然现象,本文拟采用实证分析方法检验薪酬政策对高管由薪酬攀比造成的盈余管理行为的干预效果。具体研究内容如下:

第一章为绪论。本文首先通过现实中存在的高管薪酬的失控现象来引发对薪酬攀比会加剧盈余管理行为的思考,进一步地,提出中央对此所采取的措施,旨在探究其是否具有如期的有效政策效果;其次在这样的研究背景下指出研究三者关系的理论和现实意义。最后介绍本文研究的主要内容、技术路线、拟采用的研究方法以及研究的创新之处。

第二章为概念界定及理论基础。本部分分为两个板块,第一,界定本文的相关概念(薪酬攀比、盈余管理、“限薪令”);第二,回顾本文的主要理论基础,主要包括委托代理理论、最优契约理论、公平理论以及参照点契约理论;这一章节意在为后文的假设提供充足的理论基础。

第三章为文献综述及研究假设。本部分主要介绍前人对于该领域的研究现状,包括薪酬攀比与盈余管理、“限薪令”干预效果研究现状等,在对前人的文献梳理中,寻找揭示本文三者关系的依据,进而提出本文的假设:薪酬攀比会加剧盈余管理的行为、“限薪令”对上述行为会产生抑制作用。

第四章为实证研究。在本文提出假设的基础上,引入相关影响因素后,对样本和变量分别进行筛选处理和定义,并设定相关模型,利用 Stata 14 统计软件对其进行实证分析,验证假设的成立。此外,针对被视为 2009 年“限薪令”进一步举措的 2014 年“限薪令”政策,也在此部分做进一步的实证分析,步骤与前述一致,不复赘述。最后,对模型进行稳健性检验,检验其是否值得推敲和信赖

第三章为文献综述及研究假设。本部分主要介绍前人对于该领域的研究现状,包括薪酬攀比与盈余管理、“限薪令”干预效果研究现状等,在对前人的文献梳理中,寻找揭示本文三者关系的依据,进而提出本文的假设:薪酬攀比会加剧盈余管理的行为、“限薪令”对上述行为会产生抑制作用。

第四章为实证研究。在本文提出假设的基础上,引入相关影响因素后,对样本和变量分别进行筛选处理和定义,并设定相关模型,利用 Stata 14 统计软件对其进行实证分析,验证假设的成立。此外,针对被视为 2009 年“限薪令”进一步举措的 2014 年“限薪令”政策,也在此部分做进一步的实证分析,步骤与前述一致,不复赘述。最后,对模型进行稳健性检验,检验其是否值得推敲和信赖

第五章为研究结论、建议及展望。该部分主要对实证结果形成结论,并对这些结论提出自己的建议,同时据此对未来的研究方向和薪酬制定路线进行展望。

..........................

..........................

第二章 概念界定及理论基础

第一节 概念界定

一、高管的概念

第一节 概念界定

一、高管的概念

在对本文的研究内容展开进一步地深入时,需要明晰行为的发出者,即“高管”。高管这一特定群体是区别于企业的所有者和普通员工等其他利益相关者的,他们在企业中担任重要职责,由所有者雇佣,并专门负责企业的日常经营管理,为企业制定重大生产和经营决策,是所有者目标的执行者。那么具体是什么样的人构成高管的主要成分呢? 根据《公司法》第 216 条第(一)项的规定,“高级管理人员,是指公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员”。该规定说明一个企业的经理、副经理、财务负责人都是法律范畴中的“高管”群体;特别地,上市公司中的董事会秘书也在法律定义范围内。另外,担任“高管”一职,且是公司章程中列明的人员也是《公司法》所承认的范围中。基于该法律条文,本文的高管是指“能对企业生产经营做重大决策的管理人员,包括由董事会聘任或者解聘的经理、由经理提请董事会聘用或者解任的副总经理及财务负责人员、上市公司中协助董事会处理企业日常事务,充当文书的董事会秘书以及在公司章程中明文规定纳入高管范畴的其他聘用人员。

二、薪酬攀比的概念

学术界很早就开始关注到攀比这一心理行为,最早可以追溯到上世纪 70 年代,它也有比较成熟的理论基础支撑,即亚当斯的公平理论(Adams,1965)。Fehr 等人更是据此建立了公平偏好模型(Fehr E et al,1999)。根据该理论,人们在在意自身投入与回报的同时,也会重视他人的投入与收益。这与心理学中的“社会比较”现象一致,即人们倾向于从别人的信息中来获取对自己的进一步认知。而在后续的文献梳理中,可以总结该理论所指向的“他人”主要是指以下两类人:比自己境况好的人(即上行比较心理)和比自己境况差的人(即下行比较心理)(邢淑芬 等,2006)。在相同环境下,当其将前者作为比较对象时,自身会产生紧张和不公平的负面情绪,并期望改变这种现状;该情绪在心理学中被称作“攀比心理”。(相反,当其将后者作为比较对象时,个体并不会投入过多关注,并产生负面情绪)。按照以上管理理论与心理学相结合的分析,后续便有学者提出攀比行为是指“相同行业中不同企业的劳动者,将彼此的劳动收入支出作为参照对象,并在这个过程中采取的能使自己与参照对象趋于均衡的行为方式”(李实 等,1986)。

................................

第二节 理论基础

一、委托代理理论

委托代理理论是现代企业管理的逻辑起点,具有重大意义和作用。它强调:在委托代理关系中,委托人追求以最低成本实现效益最大化,而代理人期望付出更少获得最多(包括薪酬、假期等),这样两者存在的利益冲突便产生了著名的委托代理问题,损害委托人的利益。该理论起源最早可以追溯到 1920 年。1920年,亚当斯密在《国富论》中提到,由于经理人员是被聘用的,他们用所有者的钱财来对企业进行管理,便不能像自己用自己资金来经营的私人老板那样有更高的觉悟性,所以,在股份制企业中,经理人员总是会存在疏忽、懈怠等情况(Smith,

................................

第二节 理论基础

一、委托代理理论

委托代理理论是现代企业管理的逻辑起点,具有重大意义和作用。它强调:在委托代理关系中,委托人追求以最低成本实现效益最大化,而代理人期望付出更少获得最多(包括薪酬、假期等),这样两者存在的利益冲突便产生了著名的委托代理问题,损害委托人的利益。该理论起源最早可以追溯到 1920 年。1920年,亚当斯密在《国富论》中提到,由于经理人员是被聘用的,他们用所有者的钱财来对企业进行管理,便不能像自己用自己资金来经营的私人老板那样有更高的觉悟性,所以,在股份制企业中,经理人员总是会存在疏忽、懈怠等情况(Smith,

1920)。1932 年,Berle 提出在企业管理中,当所有者同时也是经营者时,将会因权力过大而存在重大的不利之处,只有分离两者,让不同人来担任才能消除该弊端(Berle,1932)。诸如上述的言语显示着学者们已经逐渐展开并深入对委托代理理论的研究。这其中包括 1973 年罗斯和其后续 1976 年杰森、麦克林对委托代理理论概念的探讨。随着该理论的不断丰富和拓展,学者们还设计出了不同模型来期望实现代理成本最低、代理人利益一致等中心目的。

但是传统的委托代理理论也暴露出一个经营者与所有者之间的“不可解决”的矛盾问题,即信息不对称问题。在企业中,经营者通常比所有者更占信息优势,前者更为了解企业的情况,这将导致经营者有机会对企业的某些情况进行粉饰和操纵,进一步加剧了经营者与所有者之间的矛盾,代理成本也会显著增加。

这一理论不仅为本文对高管行为的深入分析奠定了理论基础,使高管的内在自利机理更为清晰,并且也引发了作者的一些思考,应当怎样结合现实情况解决两者之间的代理问题,制定出利于双方的制度安排呢?

..............................

..............................

第三章 文献综述及研究假设 ................................. 14

第一节 文献综述...................................... 14

一、薪酬攀比文献综述 .............................. 14

二、盈余管理文献综述 ........................... 19

第四章 实证结果与分析 .................................. 27

第一节 研究设计.................................... 27

一、样本选取与数据来源 ....................................... 27

二、变量定义 .............................. 27

第五章 研究结论、建议和展望 ............................. 47

第一节 研究结论.............................. 47

一、薪酬攀比与盈余管理的关系 ...................................... 47

二、“限薪令”实施效果 ................................... 47

第四章 实证结果与分析

第一节 研究设计

一、样本选取与数据来源

基于 2009 年“限薪令”的实施对象及颁布期间,本文的样本数据主要选取我国沪深 A 股 2007-2014 年中央国企数据为初始研究样本,并对样本做了如下筛选:①剔除金融类、房地产类上市公司;②剔除 ST、*ST 公司;③剔除数据缺失的公司;④剔除高管没有在公司领取薪酬的公司;

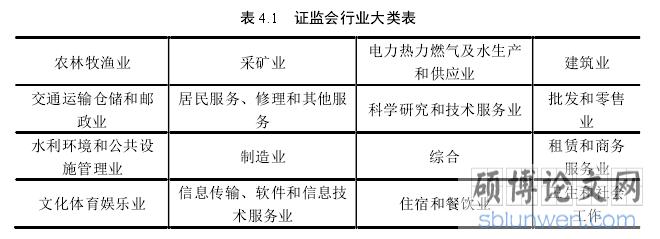

按照证监会行业分类标准,一共涉及包括交通运输仓储和邮政业、采矿业、建筑业等 16 个行业大类,具体见表 4.1,样本数据中除财务杠杆(lev)来源于Csmar 数据库,其他变量数据全部来自于 Wind 数据库,并采用了 Winsorize(1%)方法对连续变量的极端值进行处理,处理后的数据用 Stata 14 统计软件进行数据分析。

...........................

第五章 研究结论、建议和展望

第一节 研究结论

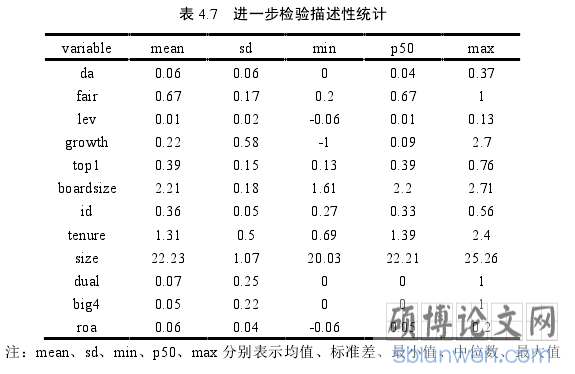

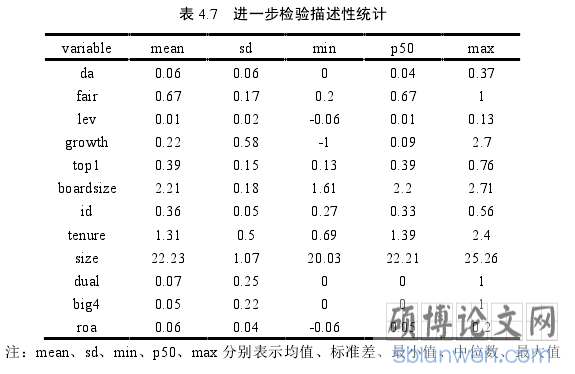

本文选取了 2006-2014 年中央国有企业的样本数据,对薪酬攀比与盈余管理的关系进行了实证研究,且关注了 2009 年“限薪令”对于该关系的干预效果。进一步地,选取 2006-2017 年中央国有企业和地方国有企业的样本数据,研究了2014 年“限薪令”对因薪酬攀比进行的盈余管理行为的抑制效果。在控制了公司规模(size)、资产报酬率(roa)、成长性(growth)、财务杠杆(lev)、董事会规模(boardsize)、独立董事比例(id)、两职合一(dual)、第一大股东持股比例(top1)、高管任期(tenure)、审计质量(big4)相关变量后,根据实证结果,本文得出了以下研究结论:

一、薪酬攀比与盈余管理的关系

不管是以 2006-2014 年中央国有企业数据为样本,或者 2006-2017 年中央国有企业和地方国有企业数据为样本,都能发现薪酬攀比会加剧高管进行正向盈余管理的行为。在实际情况中,由于信息的公开透明化,对于同行业同规模公司高管薪酬数据的获取变为可能,并成为高管进行薪酬比较的参照基准,当参照基准高于自身时,高管会产生紧张和不公平的负面情绪(即薪酬攀比心理),这一主观感受影响了其经济行为,在本文中反映为正向的盈余管理行为。即为了消除上述的负面情绪,实现自身的公平偏好,高管可能通过相关操纵行为提高业绩,从而使自身薪酬水平得以增加,以达到参照基准水平。这一研究结果更为深刻地揭示了高管进行盈余管理这一自利行为的内在机理,从心理层面解释了其一重要诱因。

二、“限薪令”实施效果

针对 2009 年颁布的“限薪令”文件,2006-2014 年中央国有企业样本数据中,该文件并没有抑制高管因薪酬攀比造成的盈余管理行为;而针对 2014 年颁布的“限薪令”文件,2006-2017 年中央国有企业和地方国有企业的样本数据中,该文件实现了对高管因薪酬攀比实施的盈余管理行为的干预效果。经过进一步地分析,可以总结出造成这种结果的原因有三方面:2014 年“限薪令”政策地位高于 2009 年“限薪令”、2014 年“限薪令”实施力度强于 2009 年“限薪令”、2014年“限薪令”较 2009 年“限薪令”起到了根本的调控作用。这些因素使 2014年“限薪令”的效果从内在和外在都比 2009 年“限薪令”效果更为显著,因此,与本文得出的实证结论“2009 年‘限薪令’不能抑制因薪酬攀比造成的盈余管理行为,而 2014 年‘限薪令’能干预因薪酬攀比造成的盈余管理”相互印证。

参考文献(略)

针对 2009 年颁布的“限薪令”文件,2006-2014 年中央国有企业样本数据中,该文件并没有抑制高管因薪酬攀比造成的盈余管理行为;而针对 2014 年颁布的“限薪令”文件,2006-2017 年中央国有企业和地方国有企业的样本数据中,该文件实现了对高管因薪酬攀比实施的盈余管理行为的干预效果。经过进一步地分析,可以总结出造成这种结果的原因有三方面:2014 年“限薪令”政策地位高于 2009 年“限薪令”、2014 年“限薪令”实施力度强于 2009 年“限薪令”、2014年“限薪令”较 2009 年“限薪令”起到了根本的调控作用。这些因素使 2014年“限薪令”的效果从内在和外在都比 2009 年“限薪令”效果更为显著,因此,与本文得出的实证结论“2009 年‘限薪令’不能抑制因薪酬攀比造成的盈余管理行为,而 2014 年‘限薪令’能干预因薪酬攀比造成的盈余管理”相互印证。

参考文献(略)