1 绪论

1.1 研究背景

在传统的收益观中,企业形成的收益是指:“企业在一定时期内已经实现的收入及其相关的费用、成本之间的差额。”这里所说的收益不包括企业由于物价变动所产生的那部分收益。但是,随着资本市场的日益成熟,国际经济的发展逐渐成为一个整体。金融产品的种类丰富多样、层出不穷,传统的历史成本计量已经不能完全满足市场发展的需要了,因此,公允价值开始广泛应用,但随之也带来了一系列的问题。由于企业收益的内容和来源日益多样化,产生了大量的利得和损失项目,这些项目并不计入收益之中,而是绕过了利润表直接列入了资产负债表,导致传统的财务报表体系的勾稽关系发生混乱,会计信息不够全面和完整,从而严重降低了财务报告的有用性。针对这一问题,国际上一些权威性的会计准则制定机构纷纷开始对新市场环境下的财务业绩报告体系提出改革建议,提出了综合收益的理念并制定了相应的准则和制度,以保证决策有用性目标的顺利实现。美国是最早提出综合收益概念的国家,FASB 在其 1980 年发布的第 3 号概念公告中首次正式提出了综合收益的概念。1984 年,FASB 在其第 5 号公告中明确指出:企业应该在其对外公布的财务报告中披露综合收益信息。1997 年,FASB发布的第 130 号财务会计概念公告《报告综合收益》中,开始正式要求企业在其财务报表中披露综合收益信息。2009 年,我国财政部发布了《企业会计准则解释第 3 号》,正式将综合收益的概念引入我国的准则公告之中。在这之后,财政部又从 2012 年开始对 CAS30进行修订,并于 2014 年正式颁布。CAS30 正式将综合收益的相关概念引入了准则正文之中。这一系列的改革举措以及同时在两张报表中列报“综合收益”信息,反映出综合收益信息在财务报表体系中的重要性。综合收益的概念在国外出现较早,国外学者在长期的探索过程中,形成了大量的研究成果。在理论研究的基础上,国际上权威的准则制定机构也纷纷开始将综合收益引入准则之中,对其列报和披露作出了相关规定,综合收益报告已经成为了一种国际化趋势。对比国外,我国引入综合收益的概念相对较晚,2009 年之后,并没有取得明显的效果;尽管 2014 年,财政部再次对 CAS30 进行了修订,但是,却仍未收到良好的反应。国内学者们对综合收益更多的是进行理论框架方面的研究,实证研究文献资料较少,且主要侧重于构建数学模型检验综合收益各组成部分与其他会计指标之间的关系。由于过去我国会计准则中没有关于综合收益的规定,所以在此之前国内的大多数文献都是以国外的标准对国内上市企业的相关数据手工处理进行研究,由于每个人在理解和认识上存在偏差以及受确认、计量等方面规定不同的限制,尚未取得较为一致的结论。那么,在我国对综合收益的列报和披露在准则层面进行规范之后,其是否对投资者进行决策更加有利,有否有助于更好的实现会计信息的决策有用性目标,即综合收益是否具有信息含量及综合收益信息披露后,证券市场是否产生相应的反应就显得十分重要,而这个问题就需要通过实证研究进行解答了。

.........

1.2 研究目的及意义

会计信息是投资者等利益相关者进行经济决策的基础,而收益作为会计信息的重要组成部分,则是投资者决策基础的重中之重。传统收益观下,收益主要是指企业当期实现的净利润。然而,2009 年以来,我国会计领域进行了一系列改革,要求披露综合收益信息,以全面反映企业当期的经营业绩。本文的研究目的就是通过理论分析和实证检验,验证综合收益与证券市场变化之间的关系,及其如何作用于证券市场从而引起市场反应,从而判断综合收益是否具有信息含量,改革的实施是否收到了应有的效果。由于一项制度从出台到全面实施再到取得一定成效需要一段时间,因此,本文以《解释第 3 号》颁布实施两年后 2011 年—2015 年我国 A 股上市公司实证数据为支撑,综合运用价格模型和报酬模型进行回归分析,以期检验综合收益的市场解释力,以及其相对于净利润的表现如何。其他综合收益的列报是否提供了增量解释力,证券市场是否会对这些信息的披露作出反应。并根据我国资本市场的现实情况,运用相关理论对研究结果进行深入分析,希望可以为综合收益在我国的进一步改革和应用给予一定的支持。

...........

2 国内外文献综述

2.1 国外相关研究文献综述

综合收益的概念源于西方国家,在很长一段时期,学者们进行了大量的研究,形成了丰富的研究文献。但是,迄今为止,对综合收益的信息含量及市场反应这一问题仍然没有达成一致。夏普与沃尔克(1975)从会计信息与股票价格的关系角度进行研究,结果表明,股票价格明显受到会计信息的影响,当资产重估信息发布后,股票价格明显上涨。巴特(1997)也从这一角度进行了研究,结果表明当外币报表折算发生变动时,股票价格也相应的发生变动。Dhaliwal et al.(1999)从增量关联的角度研究综合收益和净利润与公司股价、未来现金流之间的关系,结果表明,综合收益在这些方面并没有优于净利润。Chambers et al.(2007)对同一问题进行探究,却得出了截然相反的结果,其发现在 SFAS130 施行后,其他综合收益对信息使用者的预期产生了一定的影响,与经济学相似,其采用逐元(Dollar-for-Dollar)定价方式。作者认为之所以会产生截然相反的结论,主要是由于在研究的过程中的存在计算误差。Hanlon and Pope(1999)从价值相关的角度对英国的上市公司进行研究,发现企业日常经营活动形成的盈余对股票报酬的变动具有很强的解释力,非日常经营活动形成的收益解释力度较弱,而被直接计入资产负债表的那部分收益则完全没有解释力。Cahan et al.(2000)从同一视角出发,探究各收益组成结构,结果显示,综合收益内涵更加丰富,所以其在对市场反应的解释力度方面要优于净利润,信息含量更高,而其他综合收益的具体项目则不具有预期的解释力。Kanagaretnam et al.(2009)对不同条件下企业进行实证分析,检验结论显示:可供出售金融资产和现金流量套期项目的公允价值变动,这两类信息对股价、股票收益解释程度较为显著。进而对综合收益、净利润探究对比显示,在对公司价值影响力方面,综合收益更为显著,但是在对公司将来盈利的预测方面,净利润则更胜一筹。

..........

2.2 国内相关研究文献综述

我国引入综合收益的概念较晚,其在实务中的应用时日较短,在这一方面的相关研究文献较少,且主要是规范研究,实证研究主要是从价值相关性的角度出发构建模型,检验综合收益与股价之间的关系以及综合收益信息在股价形成过程中的作用。相较国外在这一方面的研究,国内在理论探讨方面任重而道远,不管是定量还是定性方面的研究上都还不够完整,研究成果各有千秋。葛家澍(1999)是我国研究综合收益问题的第一人。他通过对国际上权威的几个准则制定机构的收益报告的改革进行对比分析,认为其他综合收益的披露解决了长期以来对收益的确认和计量的争议,顺利实现了当期经营管理和收入费用观两种不同收益确认和计量观点的有效结合,从而显著地提高了收益信息在决策过程中的有用性。李增泉(2003)选取 1996-1998 年,3 年间上市公司的相关数据进行研究,建立报酬模型从价值相关性、增量信息两个角度进行实证检验。研究结果表明:综合收益信息能够很好的解释企业价值的形成及变动,且其有用性要超过传统净利润。党红(2003)从经济学的角度出发,论证了经济收益是理想状态下的会计收益,综合收益很好的平衡了传统会计收益与经济收益,弥补了传统会计收益的不足之处,趋近于经济收益的概念。张鹏(2004)以解释第 3 号发布之前的上市公司为样本,实证检验结果呈现,综合收益能够强有力的解释股票收益率的变动。但是,他所采用的数据是根据国外的相关规定自行手工选取的,由于个人在理解上的偏差,其选取的数据可能会存在一定的误差,而且当时我国尚未在准则层面对综合收益作出规定,因此,研究结果的可信度不高。程小可和龚秀丽(2008)根据相关规定将企业的收益细分为:经营活动收益、非经营活动收益和其他综合收益三个部分,以 2007 年我国 A 股上市公司为样本进行实证研究,研究结果表明,以上三种收益都具有一定的信息含量,且其他综合收益各具体组成项目信息含量更高。汤蕾(2010)选择同样的样本数据进行实证检验,对综合收益的相关问题探究。结果显示:综合收益、净利润均能够很好的解释股票报酬率,但是与净利润相较,综合收益的解释力度明显逊色许多,在考虑了其他变量的影响因素后其结果依旧如此,说明综合收益在我国尚未得到有效的关注,净利润的地位短期内难以撼动。

..............

3 相关概念阐述及理论基础.............14

3.1 相关概念阐述...........14

3.1.1 经济收益.........14

3.1.2 会计收益.........15

3.1.3 综合收益.........16

3.2 综合收益信息含量及市场反应的理论基础.......17

3.2.1 损益满计观.....17

3.2.2 信号传递理论............18

3.3 会计信息与企业价值..........18

4 研究设计.............22

4.1 研究假设........22

4.2 样本选取与数据来源..........24

4.3 变量的选择与定义..............25

4.4 模型设计........28

5 实证结果及分析..........29

5.1 描述性统计分析.......29

5.2 变量间相关性分析..............31

5.3 多元回归分析...........33

5 实证结果及分析

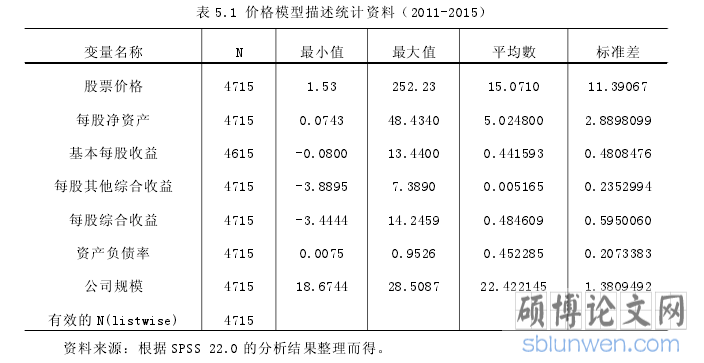

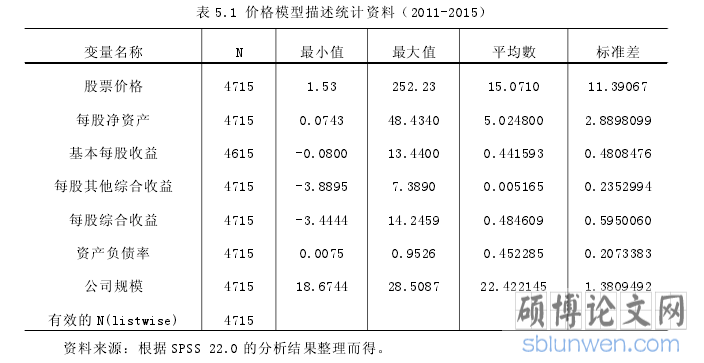

5.1 描述性统计分析

本文使用的是 SPSS 22.0 统计分析软件。首先,对所选定的样本进行描述性统计分析,罗列出了价格模型 4715 个样本和报酬模型 4775 个样本中的最大值、最小值、平均值和标准差等指标。详细结果见表 5.1 和表 5.2。表 5.1 列示了价格模型中各变量的描述性统计值,结果显示:在 2011-2015年的我国 A 股上市公司的 4715 个样本中,股票价格的最大值为 252.23,最小值为 1.53,平均数为 15.0710,波动幅度达到了 11.39 元,相较于其他变量,其波动幅度较大,但尚在合理的范围之内,这可能与我国上市公司在资产规模、盈利能力等方面参差不齐有关。公司规模的最大值为 28.5087,最小值为 18.6744,标准差达到了 1.3809。每股净资产的波动程度为 2.8898。这两组数据说明,目前我国上市公司在各个方面发展不均衡,也进一步印证了上述说法。每股综合收益的和每股其他综合收益的均值分别为 0.484609 和 0.005165。每股综合收益的波动幅度为 0.5950060,大于每股收益的波动幅度 0.4808476,说明在我国现有的市场环境下,综合收益信息不是很稳定。产生这种情况的原因有以下几点:首先,综合收益这一概念是我国从国外引进的,引进的时间较短加之我国对综合收益理论方面的深入研究较少,使得广大信息使用者对综合收益的认识和理解不够深入。其次,会计准则对综合收益及其构成的界定不够清楚,有关综合收益信息列报和披露方面的规定还存在诸多的不完善,上市公司也搞不清楚到底应该披露那些信息,导致综合收益信息错报,漏报甚至不报的现象层出不穷。最后,虽然依据传统的净利润进行投资决策时,具有较大的局限性,但是相比于综合收益信息,其仍然是相关各方进行决策的主要依据。

..........

结论

本文从信息含量和市场反应的角度入手,借鉴前人的研究方法,利用价格模型和报酬模型,以 2011-2015 年 5 年间我国 A 股上市公司为样本进行研究,分别以股票价格和股票收益率为因变量,针对净利润信息是否可以对市场反应作出解释,综合收益的信含量是否高于传统净利润指标以及净利润加其他综合收益的列报方式是否传递了增量信息等问题,进行了多元回归分析,最终得出的研究结论如下:

(1)净利润和综合收益信息均具有信息含量,能够对市场反应作出一定程度的解释。但相比之下,综合收益对市场反应的解释力度略逊一筹。具体表现为,价格模型 4-3 的拟合度显著小于价格模型 4-1。这与前文的理论分析不符,造成这种状况的原因可能有以下几个方面:首先,我国引入综合收益概念的时日较短,有关列报和披露的准则还不是很完善,对综合收益在操作过程中处理也不够规范,使得广大信息使用者对此还存在诸多困惑和不理解之处。其次,上市公司在披露综合收益信息时错报、漏报的现象时有发生,综合收益信息的可靠性和可比性有待进一步加强。最后,由于信息使用者对信息的获取和识别能力良莠不齐,对于综合收益信息的理解和运用能力存在较大差异,这些都极大地制约了综合收益信息价值的发挥,同时也导致了上述结果的出现。

(2)同时列报净利润和其他综合收益信息比单纯披露净利润和综合收益总额能够获得更好的效果。也就是说,其他综合收益信息具有增量信息含量,将这两项同时列报,能够让信息使用者做出更为直观的判断和评价。对于这一项,价格模型和报酬模型得出了一致的结论,具体表现为价格模型 4-5 的模型拟合度大于模型 4-3,同时,报酬模型 4-6 的拟合度也大于报酬模型 4-4。这一结果也印证了前文的理论分析。其他综合收益的披露填补了传统净利润存在的缺陷,全面反映了企业特定期间的所有经营业绩,使会计信息更加完整,同时也有效解决了财务报表勾稽关系混乱的问题,使收益信息更加相关和有用。

..........

参考文献(略)