第一章 儒家文化的仁者风骨

第一节 以“仁”为核心的人道主义

一、“仁者爱人”的博爱精神

儒家讲求实用性,谈到个人道德品格的时候,没有从圣人的高度把个体人格定义为一种玄想概念,而是从人们可以实现的“君子人格”角度去赋于这一品格所该具备的要素。“君子”一词最初是贵族一类人的象征,后来在孔学的发展演变中可以用来称呼那些具有高尚道德品格的人。在儒家文化中,君子人格的要素之一就包括“仁者爱人”,《孟子·离娄下》中有言:“仁者爱人,有礼者敬人,爱人者,人恒爱之; 敬人者,人恒敬之”,强调了“爱人”的重要性和意义。“仁”最初是由血缘关系的亲情之爱引申出的,但在儒学结构的发展中,《孟子·梁惠王上》中提到的:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,这其中的爱超越了“亲亲,仁也”的亲情之爱,也就具有了博爱的道德之美。

葛亮在其长篇小说《北鸢》中,塑造的主人公卢家少爷卢文笙,是从逃荒女人怀中抱来的孩子,卢家这样大户人家,对于文笙这样出身非“正统”且毫无血缘关系的孩子,可谓是捧在手心里的珍爱。抱回来一周年的时候,对于孩子该有的仪式感——摆周岁酒、抓周,一样没有比亲生孩子少,仆人们对于卢文笙的照顾和爱护,也是浓缩在了日常中,比方云嫂对文笙带着宠溺的“笙哥儿的称呼”。《朱雀》中程忆楚被曾在秦淮河畔艳冠群芳的妓女程云和收养,程云和带着自己的儿子和程忆楚在南京这座城市的角落里蜷缩着,躲避着抗日战争的硝烟,程云和这位曾经的青楼头牌,与三代人没有任何的血缘关系,但她的隐忍和睿智却让人无法忽视她的存在,年轻时有着倾国倾城的美貌,过着万人追捧的日子,却爱上了陈旅长,为他生下了儿子。只可惜国家动荡,陈旅长死了,他便带着儿子躲到了圣约瑟教堂,并在机缘巧合下收养了程忆楚。在大多数人眼中,程云和不是一个好女人,出身青楼和众多男人勾搭不清、善于演戏,玩弄男人肮脏的身体、下贱的灵魂,这是多数人对它的认知,但也是这样一个女人,当她被汉奸翻译官认出并被日本人带走时,她怀里抱着的不是他的亲生儿子,而不是没有血缘关系的婴儿程忆楚。落到了日本人手里,只怕连死都是奢望,但是三日后她回来了,带着自己的儿子,在所有人异样的眼光中程云和选择了离开,没有任何理由,只有一句话:有些妓女也是要脸的。尽管她是妓女,尽管在所有人眼中她肮脏丑陋恶心,但她也是有尊严的,于是他带着儿子和程忆楚,离开了避难的教堂,开始了新的生活,再出现已是若干年后,此时的程忆楚已经成长为亭亭玉立的大姑娘了。

........................

第二节 重视“和谐”的文化精神

一、“和谐共生”

“中庸之为德也,其至矣乎”(《论语·庸也》)孔子首次提出“中庸之道”将其称为最高的美德。而儒家学说中的中庸之道可引申出中和、和谐的思想,“和”是和平,防止矛盾与对抗激化,“谐”是是协调、大度和超然的智慧。其中推崇的“和”之美,亦是受到孔子“尚和”思想,特别是音乐和谐观点的影响。周太史伯在论及乐律时说:“声一无听”,即单一的声音不可能动听,必须“和六律以聪耳。”(《国语·郑语》)也就是说,音乐之美不在于“一”而在于“多”,不在于“同”而在于“和”,即寓杂多于统一。[1]关于葛亮小说创作中的和谐之道,小说集《七声》最具代表性意义。“七声”,在题目上就暗示着作品内蕴着七个不同声音,作者在“一均之中,兼有七声”的指导思想下讲述了七宗生活故事。首先是故事中的人物“和谐共生”,他们来自不同的地方,有着不同的人生经历,贫富差距明显,甚至有着阶级的落差。然而无论是受过高等教育的毛果与脑袋有些问题的阿霞,还是家庭知识分子成分的阿毛与来自县城的成洪才一家,也不管是有教师编制的本地家庭还是在广场旁捏泥人儿的流动打工者泥人尹,他们在茫茫人海中相遇,萍水相逢后竟冥冥之中成为了挚友。阿毛与成洪才的小朋友之间的友谊、毛先生与泥人尹之间的伯牙钟子期之交,阶级的落差和家庭成分的不同,并没有成为横亘在他们之间的无法逾越的鸿沟,而是和谐共生着。葛亮有多部小说以香港为故事背景,在这个中西交汇的城市中,作家的个性和格局也受到了相应的影响,在小说中常常出现中西合璧的人物、意象和情节,以及中英文共用的讲述语词,在给小说同时注入中西文化的同时,也就为小说提供了中西文化和谐共存的生长土壤。

《北鸢》中的吴清舫先生是襄城盛名相传的清隐画家,而家睦是旁人眼中的凡俗商人,因为吴先生需要同道者能够资助襄城办起私学继传手艺,而家睦又是襄城淳厚之人的晚辈,由此机缘巧合,吴先生与家睦便是相见恨晚,成为忘年之交,有了共生的交集。诸如此类彼此之间有着巨大差别的人群还有《北鸢》中的家仆与主人、《朱雀》中的中外友人、《书匠》中的修鞋匠和毛教授,《罐子》中的小易和侉叔等等,人与人之间的矛盾常常能够得到和解,他们或是文化阶层的差别,或是年龄的差距,又或是国别、种族的不同,他们在葛亮的笔下发生交集、和平共处,他们互帮互助,彼此依靠,互相取暖。

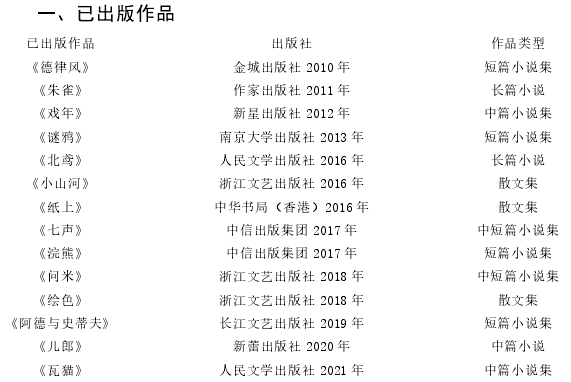

一、已出版作品

第二章 道家文化的出世哲学

第一节 自然无为的人生境界

自然无为的观念并不只是一种“出世”的理想人生境界,其作为一种处事法则主要体现在“无欲”和“不争”的自我修养功夫上。而“无欲”、不争”的思想亦是老子“关注世乱,欲提供解决人类安然相处之道”,“呼吁人收敛一己的占有冲动,以消解社会争端的根源”[3]。《道德经》第八章有言“上善若水,水利万物而不争”以及第八十一章提到:“人之道,为而不争”[4]。老子的“不争”同“无为”一样,一方面“并不是一种自我放弃,并不是对于一切事、一切人的放弃,不是逃离社会或遁入山林。他的‘不争'的观念,乃是为了消除人类社会不平的争端而提出的”[5]另一方面,这种“不争”也是要人们在“无为而无不为”之后,不要将“无不为”所创造的结果和声誉据为己有,即要做到“生而不有,为而不恃,功成而弗居”[6],而“不与人争夺功名的精神,也可说是一种伟大的道德行为”[7]了。“争”便是“有为”,“争”往往会导致世人难以自保其身的后果,就如俗语所说:“枪打出头鸟”。所以道家明确告诫人们不要与人争胜、争强、争多、争好,而要与世无争,也正是这种“不争”,才能不给自己树敌、不会成为别人眼中的锋芒,当机会来临的时候,抓住事物发展的规律,利用有利时机,自然而然一举拿下心中所需,实现道家“无为”之下的“无不为”,由此看来,“不争”和顺势而为才是老子主张的“无为”的核心。

《北鸢》开篇对卢文笙的外貌进行描绘,并直指这面相的寓意是“不争”,不争不抢,善良而平和,是难能可贵的品质,这样的人自带福气,葛亮同样也认同这种品质,所以他说“这眉目是不与人争得,可好东西都会等着他”,“不争”是“无为”,“好东西都会等着他”则是“无不为”,同时,这句话的表述里暗含了“功成而弗居”的文化意蕴,因为是好东西等着他,而不是他去争抢和占有这“好东西”。作家从叙事话语上点明小说想要表达的内蕴,引导读者在阅读作品时带着道家文化精神的思考,指向道家文化这种潜在的哲学。另外,卢家在做生意时的“功成而弗居”也是小说中道家文化的流露。自古以来,对商人贴上的标签是“重利轻义”,而家睦和昭如夫妇却在儒雅中和、保持本性的人生境界中顺应大道,不失根本。小说中多处细节将冯明焕的太太荣芝刻意而为之的心机与刻薄置于家睦和昭如这一对夫妇的对比角度,从而突出昭如“行无为之治、行不言之教,不主观臆造,不勉强而为”的圣人之道,在昭如的持家有道之下,为卢家儒商生意守护了仁义、诚信的生意经。当卢家的生意即使达到了某种成功时,也不居功自傲,对成败荣辱淡然处之,也是日后在乱世中虽然衰落但却守得住本不至于衰败的原因之一。

.......................

第二节 以柔克刚的处世之道

《道德经》作为道家文化的第一课,集聚着道家思想的核心。《道德经》第七十六章谈到的“强大处下,柔弱处上”以及第七十八章提及的“弱之胜强,柔之胜刚”,都强调了“柔软”的重要性。这里的弱不是指脆弱,而是指坚韧,可变化,柔软有弹性,能屈能伸,引申之意是遇到苦难不能一味硬碰硬,可以隐忍但又不忘初心,并不断的进化以适应新的局面。《北鸢》中名伶言秋凰给和田表演“贵妃醉酒”,而后借机刺杀和田润一。言秋凰原本只是一个在戏圈里游刃有余的戏子,她也可以继续不问世事,苟且偷生,然而她这样一个外表柔弱的女子,内里却有自己的主心骨,是她坚定的民族大义。表演《贵妃醉酒》时,言秋凰的舞姿和声音是柔,而她内心坚定的信念是刚,以柔弱迷惑和田润一,内心的刚强又给了言秋凰刺杀敌人的勇气。《朱雀》中程云和面对日本人的不请自来,本也是弱女子的她,在凶悍的日本人面前独当一面,免了日本人搜查和教会这个和平之地,也避免了士兵被发现后教会受到牵连。柔弱女子面对危急存亡之时,处变不惊。作家将“柔”和“刚”赋予在弱女子形象上,在宏大历史的叙事下,将焦点缩小,集中在一个女子身上。此处叙述文本的闪亮之处就在于作家把小说精神融入到一个弱身上,表现这个弱女子身上高度凝练了中国传统文化中老子主张的“以柔克刚”的处世之道。

当人事关系,尤其是竞争和斗争关系中处在下风或者劣势的时候,不得不以一种弱者的姿态存在,否则极有可能被上位者或者强者刻意打压。从而被挤压生存的空间,甚至被剥夺生存的权利。而示弱往往会被强者视作臣服顺从的表现,进而解除对弱者的戒心。而当弱者卑微得无以复加,甚至于感受不到他的存在,或者说让强者觉得弱者的存在也没有意义。即便是在普通的人际关系中,相对平和、柔顺的方式和态度更容易让大家朝着共同的目标努力,即便有矛盾和冲突,也更容易化解。一味逞强并不是真正的强,真正的强大不是要时时刻刻向别人展示和炫耀,刚极则折,物极必反;偶尔示弱并不是永久的弱,懂得示弱,是为了积蓄力量,是智慧和勇气的结合,是另外一种强大。

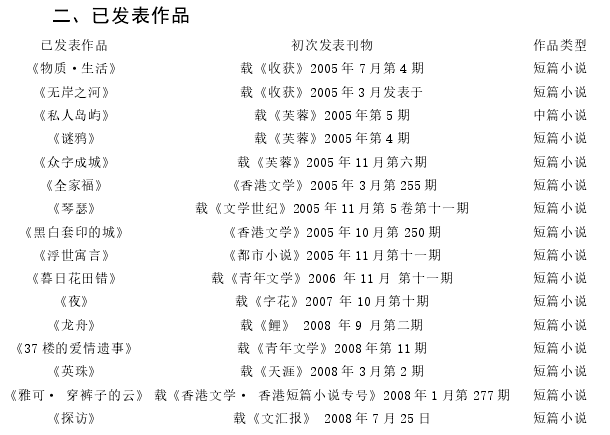

二、已发表作品

..............................

第三章 佛教文化的菩提之心.........................................24

第一节 诉众生之苦的普世关怀....................................25

第二节 自度与“度他”的慈悲情怀.............................................27

第三节 宿命与轮回的生命意识..............................28

结 语...........................................32

第三章 佛教文化的菩提之心

第一节 诉众生之苦的普世关怀

佛教思想中有“四谛八苦”的概念,“苦、集、灭、道即为四谛,是佛教对人生和世界的现状、原因以及超脱世间方法的总体论述,是佛教基本教义之一。”[1]“四谛”中的“苦谛”包含了每个人一生所要承受的“八苦”——《中阿含·象变喻经》讲到:“云何苦圣谛?谓生苦、老苦、病苦、怨憎会苦、爱别离苦、所求不得苦、略五盛阴苦”。由此可见,佛家文化中的苦谛法所言之苦,不仅包含疾病、贫穷、矛盾等身体和物质的苦,也从感受和心理状态的方面来阐释,即精神上的欲望和期待无法实现或得不到满足的状态,简而言之,佛教文化中论及的“苦”包括肉体之苦、物质之苦,同时还包括以精神的无法满足为主因而产生的心理感受。另外,苦亦有逼迫身心苦恼之意,与乐相对,若身心处于不如意的状态下,也可称之为苦。

作家在小说集《谜鸦》的序言中交待,在这部小说中,有意呈现的就是宿命的故事,这宿命中伤感的面目关乎佛教中的八苦四谛。写作前作家本想在伤感上覆盖上一层喜剧的膜,这样的构想或许处于作家柔软的内心,然而在成文后,作家发现,伤感的生活和残酷的现实洞穿了小说的构想,这生活终究是脆弱的,人的宿命终究也与喜剧有着无法调和的隔阂[2],佛教中的四苦八谛,让作家对生活的体悟更倾向于伤感,作家也因之在写作中呈现人生的苦,在苦中体悟,在苦中同情,又在苦中展现着佛家的慈悲为怀。

《迷》中简简怀胎后因养一只鸟导致胎死腹中。佛学认为胞胎在母体中不见天日,这种黑暗逼仄的环境犹如地狱一样,出生前就要接受十个月的“胎狱之苦”,此为生苦,葛亮给怀孕的简简安排的结局是胎死腹中并跳楼自杀,生苦和死苦聚焦在一个孕妇的身上,生活的残酷便加重了几分,喜剧膜未成,悲剧意蕴却呼之欲出。《物质生活》一篇中,以画画设计为职业的女主得了一种叫做视网膜色素变性的病到最后致盲,从此只能放弃自己的职业和理想。人的一生都在追求理想,大多数人都不能以理想和爱好为职业,本以为《物质生活》中的女主偏偏是那个幸运儿,但命运从来不吝啬玩笑,不仅夺去女主追求理想的权利,同时病苦也注定将腐蚀她的后半生,作家在这种直白明确的叙述之下,透露出佛法中人生来受苦的本质,并体现作家对苦难人群的关怀;《无岸之河》一篇讲述一个骄傲了一辈子,如今因为中风被关在病房里出不来的导师,岁月不饶人,导师最终没战胜病痛与也没挨过“老苦”的定数,最终过世。主人公李重庆是学校的副教授,在医院看到过世的老先生,悲恸不已,敬爱的导师永远的离开了,“大家看着平常老成持重的李副教授把自己哭得像个孩子”,此为爱别离苦。

............................

结语

纵观近年来 70 后作家的创作,对日常生活的高度关注是这一代人较鲜明的特点,受社会进程的影响,与上两代人亲历红色文化的大历史不同,70 后作家因并未在思想相对成熟时亲身感受历史,他们对于历史的感触并不深切,难以从自身出发进行写作。透过远去的时空照在 70 后身上的历史记忆的光是微弱的,在现有作品以及研究成果中,笔者发现有关 70 后的创作,鲜有对传统文化进行积极探索和传承的创作实践,因之靠着想象进入历史同时融入传统文化并非易事,若想在创作中避免写作跑偏与大历史背道而行,就需要进行大量的考据工作和详实的文化与素材积累,这也是70 后作家创作中未有大历史以及历史源流中传统文化的系统创作的原因之一。将葛亮置于文学史的视野来观照,他出生于 20 世纪 70 年代,科班出身,深受祖父葛康瑜的影响,得益于家族文化的熏染和葛亮的自觉选择,促使作家在成长以及创作过程中打开了未经历大历史而有能力进入历史的写作困境。葛亮在做足前期工作、了解风土人情、学习传统文化的前提下笔耕不辍,作品获得多个奖项,能够在 70 后作家中脱颖而出,他的独特之处在于在文学创作中重拾对于历史的关怀以及对传统文化生命力的主动延续和积极传承。

抚今追昔,我们感叹儒道释三家文化在历史上的斗争与融合,但也受益于儒家的兼容并蓄,文化在碰撞中相互借鉴、相互渗透,最终形成儒家思想为主体,道家与佛家文化为补充的优秀传统。葛亮在小说中塑造了儒家文化的仁者风骨、道家文化的出世哲学以及以佛教文化的菩提之心,摆渡着生命不灭的灵魂,贯通其创作的传统文化品格,是中华传统文化中生生不息的生命力。绵延不绝的文化魅力和文学力量,同时也延续着我们的国家和民族的文化精神血脉。对于传统文化的接续,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进,推陈出新,为明天沉淀下这个时代的文化精华,在继承中描绘时代的蓝图,正是我们这一代人的文化责任。葛亮在创作中的文化品格不仅让小说具备了生命力,与此同时以自己的力量和笔法再次激活中华传统文化在当代文学创作中的生命力。

参考文献(略)