第一章 梁斌“美化生活”的文学观

1.1 何谓生活?

社会生活是文学创作的唯一源泉,这是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的基本观点之一。梁斌对此有自己的体会和理解。“生活”一词是梁斌在论述创作过程中反复提到的字眼,他认为“生活”在文学创作中发挥着至关重要的作用。

首先,“生活”决定了写作对象与题材。梁斌曾在文中就读者质疑自己为什么不写工人的问题作此答复:“这是由于生活的限制。我熟悉农民,熟悉农村生活,我爱农民,对农民有一种特殊的亲切之感。”②梁斌的老友孙犁在 20 世纪 50 年代以书写天津棉纺工人区和津郊农村为主要内容的《津门小集》反响平平,梁斌选择固守在书写农民的范围内是清醒而理智的。其次,梁斌认为“生活”决定写作内容与水平,这与他写作的实际情况有关:保定二师学潮和高蠡暴动中的有些人物和情节在他心中酝酿了不下二十年才最终写成《红旗谱》三部曲。梁斌在创作谈中自述道:由于生活积累不足,青年时代难以写就《红旗谱》,只能凭借着热情写成短篇小说《夜之交流》。

同时梁斌在创作谈中屡次表明:

毛泽东同志对创作的指示是千真万确的:生活是创作的唯一的源泉。生活基础贫瘠,会使最有才能的作者棘手。生活熟悉,容易使文章写得出色。不熟悉的生活,你将付出更多的血汗,出去采访,或者重新去体验生活。①

社会生活是文学创作的唯一源泉,这是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的基本观点之一。梁斌对此有自己的体会和理解。“生活”一词是梁斌在论述创作过程中反复提到的字眼,他认为“生活”在文学创作中发挥着至关重要的作用。

首先,“生活”决定了写作对象与题材。梁斌曾在文中就读者质疑自己为什么不写工人的问题作此答复:“这是由于生活的限制。我熟悉农民,熟悉农村生活,我爱农民,对农民有一种特殊的亲切之感。”②梁斌的老友孙犁在 20 世纪 50 年代以书写天津棉纺工人区和津郊农村为主要内容的《津门小集》反响平平,梁斌选择固守在书写农民的范围内是清醒而理智的。其次,梁斌认为“生活”决定写作内容与水平,这与他写作的实际情况有关:保定二师学潮和高蠡暴动中的有些人物和情节在他心中酝酿了不下二十年才最终写成《红旗谱》三部曲。梁斌在创作谈中自述道:由于生活积累不足,青年时代难以写就《红旗谱》,只能凭借着热情写成短篇小说《夜之交流》。

同时梁斌在创作谈中屡次表明:

毛泽东同志对创作的指示是千真万确的:生活是创作的唯一的源泉。生活基础贫瘠,会使最有才能的作者棘手。生活熟悉,容易使文章写得出色。不熟悉的生活,你将付出更多的血汗,出去采访,或者重新去体验生活。①

梁斌 70 岁高龄时仍阔笔高书“源泉”二字②,足见其对“生活是文学创作的唯一源泉”这一观点的推崇。在限定的历史条件下,加之作者自我认知、表达上的因素,研究者们易将梁斌的“生活源泉观”与毛泽东提出的“文艺源泉论”画上等号,但值得注意的是毛泽东的“文艺源泉论”有一个动态的变化过程,尤其是在 1958 年后产生了重要变化。若机械地将二者的文艺观等同起来,便忽略了梁斌文学观的独特性。笔者认为有必要将毛泽东的“文艺源泉论”与梁斌的“生活源泉观”进行对比解读,才能透彻分析梁斌对于文学来源、功能以及作家主体性的看法。

.......................

第三章 个人艺术追求与政治规约的契合与裂隙.......................................45.......................

1.2 如何美化?

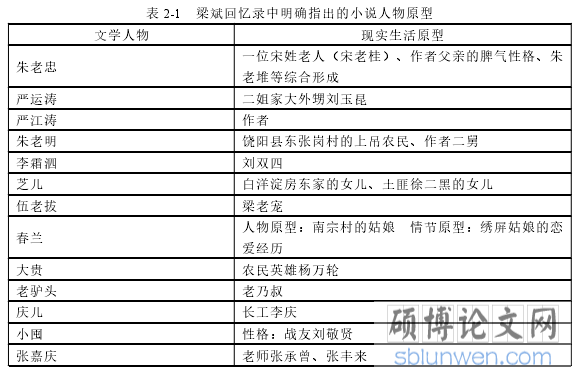

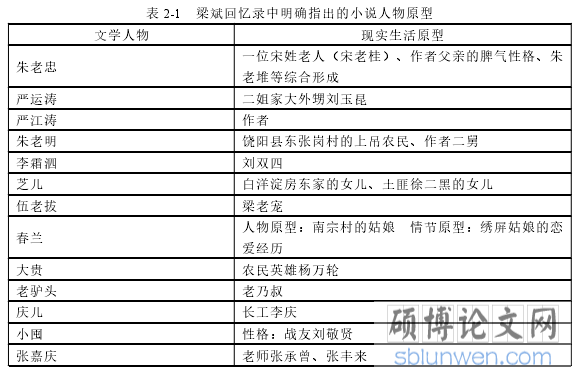

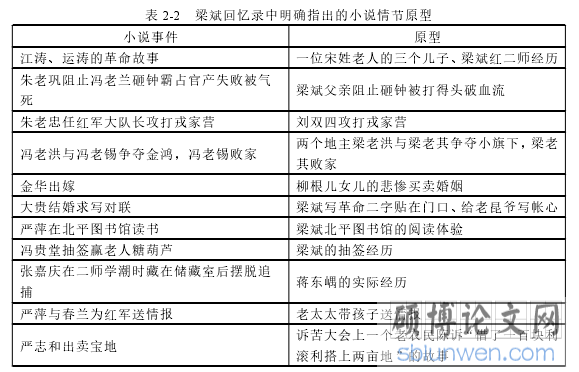

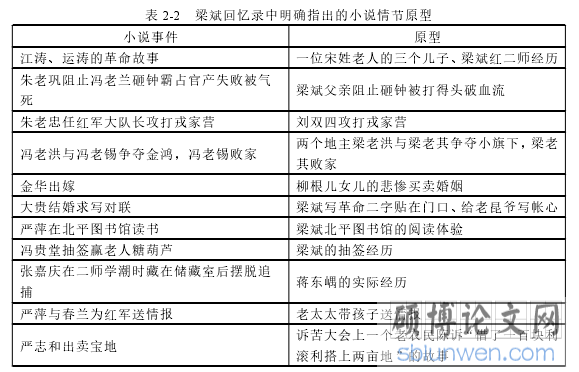

梁斌坚信自己坚守在现实主义的阵地上进行文学创作,是一名捍卫真、善、美的战士,学术界也普遍支持这一观点。但是学界对梁斌文学创作的现实主义内涵、现实主义手法却甚少挖掘,也未能进行透彻分析,部分研究者甚至将《红旗谱》当作是梁斌贯彻“两结合”、“三突出”创作思想的“光辉典范”。这实际上涉及到了一个根本内容:梁斌如何处理文学中的“美化”问题,即“美化”的实现是否以牺牲现实主义为代价?因此笔者认为首先要对中国 20 世纪现实主义文学主潮及其涵义的流变进行脉络梳理,理解主流文学的发展方向与要求,其次从“原型”问题和“典型”问题两方面入手,分析作家的典型化手法,解读梁斌的“现实主义美化观”。

梁斌坚信自己坚守在现实主义的阵地上进行文学创作,是一名捍卫真、善、美的战士,学术界也普遍支持这一观点。但是学界对梁斌文学创作的现实主义内涵、现实主义手法却甚少挖掘,也未能进行透彻分析,部分研究者甚至将《红旗谱》当作是梁斌贯彻“两结合”、“三突出”创作思想的“光辉典范”。这实际上涉及到了一个根本内容:梁斌如何处理文学中的“美化”问题,即“美化”的实现是否以牺牲现实主义为代价?因此笔者认为首先要对中国 20 世纪现实主义文学主潮及其涵义的流变进行脉络梳理,理解主流文学的发展方向与要求,其次从“原型”问题和“典型”问题两方面入手,分析作家的典型化手法,解读梁斌的“现实主义美化观”。

1.2.1 现实主义涵义流变

20 世纪中国地位最高的文学创作原则非“现实主义”莫属,它对中国现当代文学的创作、评价产生了深刻影响。现实主义概念并非本土产物,其名称与内涵几经变更,意蕴丰富。鉴于梁斌的文学创作高峰集中于二十世纪五十至七十年代,

20 世纪中国地位最高的文学创作原则非“现实主义”莫属,它对中国现当代文学的创作、评价产生了深刻影响。现实主义概念并非本土产物,其名称与内涵几经变更,意蕴丰富。鉴于梁斌的文学创作高峰集中于二十世纪五十至七十年代,

①笔者特截取 20 世纪初至 70 年代这一关键时间点,将其划分成三个阶段,厘清现实主义的流变问题,梳理“典型”的内涵变化,为解读梁斌的现实主义立场提供参照。

第一阶段,现实主义肩负着启民智、为人生的历史使命。1902 年,梁启超在《论小说与群治之关系》一文中首提“写实派”,希冀借此概念说明文学的现实性。五四先驱者们一则将现实主义当作建设新文学的武器,一则将其当作揭露社会现实的匕首以达到“疗救”目的。“为人生”和“真实”是五四时期现实主义的关键词,问题小说、乡土文学、语丝杂文都是典型文本代表。透过茅盾、鲁迅、郑伯奇三人在《中国新文学大系(1917-1927)》小说选集导言与选文标准亦可了解当时对于现实主义的理解。

第二章 梁斌独特的生命体验与个人品质第一阶段,现实主义肩负着启民智、为人生的历史使命。1902 年,梁启超在《论小说与群治之关系》一文中首提“写实派”,希冀借此概念说明文学的现实性。五四先驱者们一则将现实主义当作建设新文学的武器,一则将其当作揭露社会现实的匕首以达到“疗救”目的。“为人生”和“真实”是五四时期现实主义的关键词,问题小说、乡土文学、语丝杂文都是典型文本代表。透过茅盾、鲁迅、郑伯奇三人在《中国新文学大系(1917-1927)》小说选集导言与选文标准亦可了解当时对于现实主义的理解。

第一,强调现实主义文学对社会和人生的关切。茅盾正是以文学作品能否反映现实、启蒙民众作为评判创作界第一个“十年”前半期文学实绩的重要标准,指出当时文坛存在着书写题材狭小、缺失社会全景和观念化等重大缺失。鲁迅与茅盾都推崇题材要广,

挖掘要深,并将目光投向了乡村,意在揭露乡村的破败现实和生活苦难。鲁迅颇为赞赏新潮社,认为该社虽技巧不足、稍嫌浅露,但“他们每作一篇,都是‘有所为’而发,是在用改革社会的器械。”②鲁迅对弥洒社评价不高的原因就在于该社所书写的范围狭窄,绕不开个人的微小悲欢,不能直面现实。郑伯奇虽肯定张资平的写实主义倾向,但批评张的“观察”只是流于表面,未能触及到事实的核心,不能展现文学家对人生与社会的关切,三人都强调现实主义文学要表现人生、指导人生。

...........................

...........................

2.1 革命体验与乐观精神

“独立”和“建设”是中国 20 世纪的主题词,求得民族解放、实现民族独立、建设新中国是当时的首要任务,“独立”和“建设”目标的实现都有赖于“革命”,同时又对“革命”的目标提出了不同的要求。面对着内忧外患,一批又一批的青年志士投身于革命浪潮,“十七年”时期来自解放区的作家基本上都是“革命”的参与者、历史的见证者,革命题材成为书写的重点,梁斌自然也不例外。但是由于革命者的革命分工、心态等各有不同,革命的生命体验也存在着较大差异,这直接影响着作者的创作心态与书写方式。

2.1.1 基于个人经验的“阶级”认识

梁斌,1914 年 4 月 18 日出生于河北保定蠡县梁家庄,该村“地主富农多,中农多,贫雇农占少数。”①笔者无意为梁斌强安一个“贫农出身”,作家自己也承认“我家虽然也是土财主,但和穷人有来往,和地主没有来往。”①梁斌出生时家庭已然落败,父母共养育了十个孩子,家里虽然雇着长工,饭食皆无二样,年仅五岁的梁斌同样需要下地学习劳动,碍于经济原因 15 岁的梁斌对于每年花费上百块的育德中学望而却步,只能报考官费的保定第二师范学校。实际上不同时期、不同情境中对“地主”划分的具体标准也有所不同,笔者在此不对梁斌的出身成分进行具体探讨,关键是我们可以了解到梁斌既非出身于赤贫之家,也不是地主家庭的“叛逆者”,他有条件接受良好的教育,并拥有一个相对中立的观察身份和比较全面地观察视角。成长在乡村的梁斌听着父亲“护钟”的故事长大;眼见着同族里的恶霸强占坟茔、“吃会”被取消;目睹梁老洪与梁老其两个地主因为娶“外宅”争风吃醋而最终家族落败;看到财主梁老高利用封建迷信欺骗农民敛财重修奶奶庙的骗局;向来重视子女教育的父亲因为村学先生是乡绅恶霸梁正堂的儿子而让梁斌退学。这使得梁斌对地主阶级的基本面貌和地主阶级内部的争斗有了初步的认识,心中萌生了朴素的阶级意识。参与革命斗争后的梁斌一方面愈加了解不同地主的剥削手段与深刻的压迫实质,一方面也因革命工作结识不少进步的地主子女,作家对于地主的生活有了更为丰富和深刻的体会:梁斌所领导的新世纪剧社中有不少所谓富贵人家的子女,如刘光人等,都积极投身于革命。“羽林村有几个大地主,有一个地主的子女都抗日,在村文建会,写墙报,还会唱有意义的戏曲。”②

....................

“独立”和“建设”是中国 20 世纪的主题词,求得民族解放、实现民族独立、建设新中国是当时的首要任务,“独立”和“建设”目标的实现都有赖于“革命”,同时又对“革命”的目标提出了不同的要求。面对着内忧外患,一批又一批的青年志士投身于革命浪潮,“十七年”时期来自解放区的作家基本上都是“革命”的参与者、历史的见证者,革命题材成为书写的重点,梁斌自然也不例外。但是由于革命者的革命分工、心态等各有不同,革命的生命体验也存在着较大差异,这直接影响着作者的创作心态与书写方式。

2.1.1 基于个人经验的“阶级”认识

梁斌,1914 年 4 月 18 日出生于河北保定蠡县梁家庄,该村“地主富农多,中农多,贫雇农占少数。”①笔者无意为梁斌强安一个“贫农出身”,作家自己也承认“我家虽然也是土财主,但和穷人有来往,和地主没有来往。”①梁斌出生时家庭已然落败,父母共养育了十个孩子,家里虽然雇着长工,饭食皆无二样,年仅五岁的梁斌同样需要下地学习劳动,碍于经济原因 15 岁的梁斌对于每年花费上百块的育德中学望而却步,只能报考官费的保定第二师范学校。实际上不同时期、不同情境中对“地主”划分的具体标准也有所不同,笔者在此不对梁斌的出身成分进行具体探讨,关键是我们可以了解到梁斌既非出身于赤贫之家,也不是地主家庭的“叛逆者”,他有条件接受良好的教育,并拥有一个相对中立的观察身份和比较全面地观察视角。成长在乡村的梁斌听着父亲“护钟”的故事长大;眼见着同族里的恶霸强占坟茔、“吃会”被取消;目睹梁老洪与梁老其两个地主因为娶“外宅”争风吃醋而最终家族落败;看到财主梁老高利用封建迷信欺骗农民敛财重修奶奶庙的骗局;向来重视子女教育的父亲因为村学先生是乡绅恶霸梁正堂的儿子而让梁斌退学。这使得梁斌对地主阶级的基本面貌和地主阶级内部的争斗有了初步的认识,心中萌生了朴素的阶级意识。参与革命斗争后的梁斌一方面愈加了解不同地主的剥削手段与深刻的压迫实质,一方面也因革命工作结识不少进步的地主子女,作家对于地主的生活有了更为丰富和深刻的体会:梁斌所领导的新世纪剧社中有不少所谓富贵人家的子女,如刘光人等,都积极投身于革命。“羽林村有几个大地主,有一个地主的子女都抗日,在村文建会,写墙报,还会唱有意义的戏曲。”②

....................

2.2 日常生活体验与别样生活情趣

所谓日常生活情趣,就是指人们在日常生活中对包括饮食、人情等平凡的日常生活之美的独特发现和体验。梁斌确是一个日常生活的艺术家,他善于观察生活、真诚热爱生活、发掘生活情趣、体味人情之美,其小说能成为经典就在于他将自我的情感体验融入文学作品之中。本节从情感体验与日常生活两方面入手,体味梁斌的爱情、亲情、师生情之美,解读作家的劳动、饮食、服饰、醉心风光之趣。

2.2.1 情感体验

爱情是梁斌生命的关键词。梁斌曾有个青梅竹马的小伙伴——蕊珍,二人可称得上是同居“梁家庄”,两小无嫌猜。他们去大苇塘掰苇椎椎、擗苇叶、刨苇根;溜达到梁家老坟后头、牵着手、吃一会“米布袋”;两个人默契合作:一人放哨“警戒”、一人偷摘苜蓿;或是一起进行观察谁家院里长了扫帚苗,趁人不备捋一褂子反身就跑,蕊珍与梁斌亲近自然、快乐游戏的童年记忆联结在一起。直至蕊珍把二人游戏式的“拜天地”告知了父母,二人被禁止相见。如果说蕊珍是童年朦胧的爱恋,“瓜棚少女”就是少年的情窦初开。“瓜园生活,在我的一生中,留下很深的印象。”①梁斌在看瓜时遇到了老乃叔的外甥女,那飘儿飘儿的长长大辫始终留在他的心上,《红旗谱》中的春兰正是这一美的化身。长大之后的梁斌与蕊珍又一次因为封建观念和种种误会而错过。“街巷之间的青年们,传说我和蕊珍好,在乡村中,这是不好的,是栽面儿的事,我只好回避。”②梁斌在与母亲的交流中也是这般沉默不语,母亲误以为梁斌不同意,于是直接定下了吴村姓郭的姑娘。即使“此事过去了几十年,如今年已古稀,儿孙成群了,我的心上还在想着她。”③由此梁斌对于束缚男女婚姻自由的封建观念深恶痛绝,他欣赏并赞美那些勇敢追求爱情的女性,他笔下的春兰、严萍、雅红皆是如此——义无反顾地奔向她们渴爱的情人。

............................

所谓日常生活情趣,就是指人们在日常生活中对包括饮食、人情等平凡的日常生活之美的独特发现和体验。梁斌确是一个日常生活的艺术家,他善于观察生活、真诚热爱生活、发掘生活情趣、体味人情之美,其小说能成为经典就在于他将自我的情感体验融入文学作品之中。本节从情感体验与日常生活两方面入手,体味梁斌的爱情、亲情、师生情之美,解读作家的劳动、饮食、服饰、醉心风光之趣。

2.2.1 情感体验

爱情是梁斌生命的关键词。梁斌曾有个青梅竹马的小伙伴——蕊珍,二人可称得上是同居“梁家庄”,两小无嫌猜。他们去大苇塘掰苇椎椎、擗苇叶、刨苇根;溜达到梁家老坟后头、牵着手、吃一会“米布袋”;两个人默契合作:一人放哨“警戒”、一人偷摘苜蓿;或是一起进行观察谁家院里长了扫帚苗,趁人不备捋一褂子反身就跑,蕊珍与梁斌亲近自然、快乐游戏的童年记忆联结在一起。直至蕊珍把二人游戏式的“拜天地”告知了父母,二人被禁止相见。如果说蕊珍是童年朦胧的爱恋,“瓜棚少女”就是少年的情窦初开。“瓜园生活,在我的一生中,留下很深的印象。”①梁斌在看瓜时遇到了老乃叔的外甥女,那飘儿飘儿的长长大辫始终留在他的心上,《红旗谱》中的春兰正是这一美的化身。长大之后的梁斌与蕊珍又一次因为封建观念和种种误会而错过。“街巷之间的青年们,传说我和蕊珍好,在乡村中,这是不好的,是栽面儿的事,我只好回避。”②梁斌在与母亲的交流中也是这般沉默不语,母亲误以为梁斌不同意,于是直接定下了吴村姓郭的姑娘。即使“此事过去了几十年,如今年已古稀,儿孙成群了,我的心上还在想着她。”③由此梁斌对于束缚男女婚姻自由的封建观念深恶痛绝,他欣赏并赞美那些勇敢追求爱情的女性,他笔下的春兰、严萍、雅红皆是如此——义无反顾地奔向她们渴爱的情人。

............................

3.1 巧妙契合..........................................45

3.1.1 “光明”的改写...................................46

3.1.2 阶级斗争主题的确立...............................49

3.1.3 革命记忆的重建....................................52

3.1.4 “革命”与“生活”的交融................................55

第三章 个人艺术追求与政治规约的契合与裂隙

3.1 巧妙契合

新中国建立后国家对文学创作提出了新要求,明确了新任务:

文艺作品要反映群众生活中最根本的东西,最本质的东西。什么是本质?本质就是斗争,阶级斗争和生产斗争,主要的是阶级斗争。

革命改变了农民受奴役受压迫的面貌,“农民”不仅成为了新中国的主人,更成为了作家们书写的重点,塑造精神境界和性格面貌焕然一新的农民形象是这一时代的“典型”要求。该要求直接将作品的题材与主题进行了严格的等级划分,阶级斗争与生产劳动的内容取得了压倒一切的地位,知识分子的生活和情感表达被边缘化。革命历史小说的叙述更要遵循一定的规范,最根本的一点就在于书写时要始终紧密围绕着阶级斗争主题,同时要突出党的领导在革命斗争中的决定意义,并论证革命的正义性。本节以孙犁、王林为参照对比分析梁斌是如何更好地契合了意识形态规约,即在突出党的正面领导、以阶级斗争为主题、建设革命记忆正义性的这三个要求下完成的有个性、有生活的文学创作。

《农村的骚动》写的是农民自发的抗盐税斗争:农民迫不得已偷制私盐,又苦于盐巡的敲诈勒索,于是在老德的带领下临时起义。在整个故事中,“党”的领导人角色并未出现,与农民热烈的斗争情绪相配的只是纷乱嘈杂的起义场景。《红旗谱》中涉及到“反割头税”斗争内容的是第二十六至三十七节,从江涛接受贾湘农的指令回锁井镇组织“反割头税”斗争开始,以江涛领导群众游行请愿、县长迫于无奈退让为胜利结果,

其中穿插了江涛动员老套子失败、贾湘农编写斗争文件等工作情节,“党”成为关键的领导角色,即斗争的发起者、组织者、实施者。

............................

............................

结语

梁斌,恰如他的名字一般,“文”、“武”兼备:青年时期即参加革命,既能将剧社活动组织得风生水起,也能骑马入警察局夺取枪支;既是土改工作的先锋者,也是指挥战斗、活埋汉奸的游击队政委,为了写就《红旗谱》,梁斌不惜“三辞官”,在革命史和文学史上都留下了浓墨重彩的一笔。

在梁斌的文学世界中,渗透进了他的两个身份:作为乡村知识分子的梁斌和作为革命者的梁斌。作为乡村知识分子的梁斌富有生活情趣,乐观豁达,以质朴率真的赤子之心表达对故乡和人性的赞美与热爱,同时保有文人的耿直狷介,在文学创作中坚持自我独特的审美追求。作为革命者的梁斌以民族独立、国家富强为己任,以历史参与者的主体身份书写革命,歌颂光荣的历史与英雄的人民。通过阅读梁斌、将其他作家与梁斌相比较,可以发现,梁斌不仅完成了符合主流意识形态规约的革命叙事,同时也未拘囿于政治话语,不趋奉于时代潮流,而是坚持“美化生活”的文学观,开拓了现实主义的创作方法,融入了自我生命体验,绘制了一幅冀中地区人民的日常生活图,谱写了一曲悲壮且深情的红色赞歌。

某些人想象中的梁斌似乎是一个不苟言笑、不存在任何私人情感的“钢铁战士”,认为梁斌的理想与革命的政治理想完全一致,该观点同样被应用在对梁斌的作品评价上,这就使得研究者们往往更注重其“红色经典”的一面,忽略了梁斌个人理想的表达,梁斌的政治理想与革命目标固然是其理想与生活中的重要组成部分,却并不是全部。梁斌所赞美的“庄稼义气”,所追求的正义与平等,所向往的反抗与自由,所热爱的民间生活与精神都是内在的理想核心,正是这些“理想”与生命体验促使梁斌形成了“美化生活”的追求,使得文本具有超越时代的意义,最终成就了文学史上独特的梁斌现象。

参考文献(略)