第一章 绪论

第一节 选题背景与研究意义

一、选题背景

(一)研究缘起

随着 2017 年一部讲述“慰安妇”制度受害者生活现状的纪录电影《二十二》的热映,“慰安妇”这一特殊名词越来越多地出现在大众眼前,一段段充满残忍、悲伤的经历让我久久不能平静,我开始试图去了解这段真实而残酷的历史。机缘巧合之下,2018 年 9 月我正式成为上海师范大学的研究生,并有幸跟随导师赴湖南、浙江、江西等地多次进行田野调查与记录,作为志愿者不间断地探望慰问这一制度的受害老人们。每每与这些老奶奶们接触,我都能感受到她们的善良与淳朴,但是她们关于这一经历的口述又会给我心灵重重的一击。我深刻地感受到,我们必须正确认识这段历史、铭记这段历史,并且力所能及地为她们做一些什么,作为新闻学科的研究生,我内心对“慰安妇”问题与媒介的关系进行研究的想法也日益坚定。

如今,“慰安妇”问题这一二战的遗留问题由各种新闻、影视作品多次呈现,包括中国大陆、台湾地区与韩国等地受害老人的情况、抗议活动以及日本政府的回应等等,在记叙这一问题最新发展现状的同时也加强了人们对于这一史实的深度认识。由于跟随长期进行“慰安妇”问题研究的苏智良教授与陈丽菲教授学习,我接触到了大量专业知识与背景,对“慰安妇”问题有了相对深入的了解,所以开始结合本专业进行思考,希望弄清楚媒体是如何对“慰安妇”问题进行报道、报道了哪些主题、为何报道、有什么重要的意义。

在与导师讨论毕业论文的研究对象与路径后,经过一段时间的摸索与排查,考虑到台湾地区政府和社会对“慰安妇”问题的重视程度高、媒体环境特殊,且并未有较多学者对这一主题进行专门和深入的研究,最终选择台湾地区媒体对“慰安妇”议题的呈现作为研究主题。

........................

第二节 文献综述

一、关于新闻传播学领域对“慰安妇”问题的研究

在日本、韩国乃至中国大陆、台湾等地均有针对“慰安妇”问题展开的研究,包括对制度本身进行的历史研究以及其涉及到的多学科如性别学、心理学乃至其所引发的国际关系、法律层面的研究,从各种角度丰富了对“慰安妇”问题的认识,但本研究主要从新闻传播学进行分析,故不对其他领域的研究文献进行综述,仅将之作为笔者了解制度背景和历史发展的参考文献。而由于本研究是对台湾地区的相关情况进行分析,所以对台湾地区的“慰安妇”研究也进行了文献分析。

台湾地区初期对“慰安妇”制度的研究与妇援会有很大的关系,妇援会于1999 年将 1992 年与 1996 年分别进行的调查结果以及相关文献资料,编纂成为《台湾慰安妇报告》,介绍了部分台籍“慰安妇”制度受害者的受害情况与身份背景等。2003 年,妇援会与中央研究院的朱德兰教授合作对台湾 14 位受害者阿嬷进行了深度口述访谈,将访谈内容汇编成《历史的伤口:台籍慰安妇口述历史计划报告》,此外朱德兰教授也进行了详实的史学研究,编集了《台湾慰安妇关系资料集》《台湾慰安妇》等著作。这些文献是了解台湾地区“慰安妇”问题的详尽资料。“2000 年东京女性战争罪国际听证法庭”召开后,更多的学者、法律人士投入到了台湾“慰安妇”问题的研究之中,此后历史学、社会学、性别、心理等领域的研究纷纷出现。台湾地区关于“慰安妇”问题研究的一大特点是,一部分研究是围绕对妇援会照顾老人所开展的疗愈活动及其创新模式展开的,包括对其举办的摄影展以策展建构创伤的角度5以及开展戏剧治疗团活动对阿嬷情绪影响的角度6等。但目前尚未查阅到台湾地区从媒体角度对“慰安妇”问题进行研究的论文。

......................

第二章 《联合报》《自由时报》关于“慰安妇”问题报道的议程设置分析

第一节 报道主题的内容分析——议程设置的客体关注倾向

报道主题是新闻报道的要点、中心思想,作为议程设置中的重要因素,直接反映着媒体对客体的关注重点,不同媒体会对同一事件进行不同主题侧重的报道,这在一定程度上反映着媒体进行议程设置的客体关注倾向。在对所搜集的文章进行逐一阅读筛选后,得到《联合报》1991 年 8 月 12 日至 2020 年 11 月 30 日间以“慰安妇”问题为主题的有效报道 763 篇,《自由时报》2004 年 12 月 9 日至2020 年 11 月 30 日49的有效相关报道 423 篇。根据“慰安妇”问题相关事件特点和事件性质,将“慰安妇”问题相关报道的主题划分为了第一类:“慰安妇”制度及直接相关事件发展和调查研究;第二类:国际及地区政府范围内有关“慰安妇”问题的表态或行为;第三类:各地区民间对“慰安妇”问题的关注与行动(具体类目划分见附录 A)。通过编码统计分析得到以下情况与特点,现予以分述。

一、《联合报》相对偏重民间议题,《自由时报》突出政府层面议题

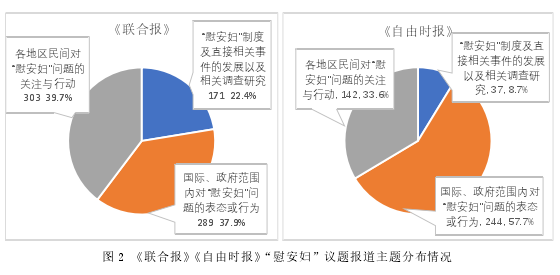

通过编码统计发现如图 2 所示,《联合报》在这三十年间对“慰安妇”问题报道所关注的主题相对均衡,而《自由时报》则有较明显的侧重,且两报均对“慰安妇”制度及直接相关事件的发展、研究报道最少,分别占比 22.4%、8.7%。

图 2 《联合报》《自由时报》“慰安妇”议题报道主题分布情况

第二节 报道议程的建构形式与特点

媒体发挥议程设置作用首先会通过对不同主题的显著性进行设置,通过报道与否及报道突出程度来影响大众对该主题的关注,在分析了《联合报》与《自由时报》对“慰安妇”议题报道主题的关注倾向后,将分析报道的时间、体裁、作者身份及消息来源情况,探究两报通过何种形式构建对这些主题的不同关注倾向。

一、报道时间:于重大事件发生时加强报道频次

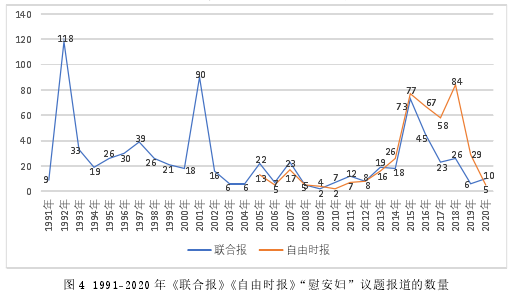

通过对《联合报》《自由时报》有关“慰安妇”问题的报道发布时间进行分析后发现,如图 4 所示,两报的年平均数量分别为 25、26 篇,除了在几个时间段内较多外,分布比较平均,总体呈现较为关注和持续的态势。

图 4 1991-2020 年《联合报》《自由时报》“慰安妇”议题报道的数量

两份报纸均在 2015 年出现大幅增长,2015 至 2018 年的时间段里数量较多,且《自由时报》在 2018 年出现峰值 84 篇;2005 至 2012 年的报道均较少,大多少于每年 10 篇,仅在 2005 年和 2007 年出现波动。

..........................

第三章 《联合报》《自由时报》关于“慰安妇”议题议程设置的历史变迁..64

第一节 注重报道史实和受害者情况以建立认知(1991-1996) .........64

一、报道以揭露史实与展示相关地区调查为主.......................64

二、注重报道韩、菲受害者的求偿行动.............................66

第四章 影响《联合报》《自由时报》关于“慰安妇”议题议程设置的要素..83

第一节 “慰安妇”问题现实发展的影响..............................83

一、作为受害方的台湾与日本政府的不道歉态度.....................83

二、台湾地区相关社会环境特点...................................85

第五章 对《联合报》《自由时报》“慰安妇”议题议程设置的思考........96

第一节 议程设置下媒体报道中存在的问题............................96

一、新闻真实性、准确性不够.....................................96

二、新闻客观性有所偏离.........................................97

第五章 对《联合报》《自由时报》“慰安妇”议题议程设置的思考

第一节 议程设置下媒体报道中存在的问题

一、新闻真实性、准确性不够

新闻报道的真实性、准确性是新闻规范性的基本要求,而在对两份报纸进行分析过程中,均发现了一些不符合真实性、准确性的问题。其中,两份报纸中均出现了在不同报道中对同一事件描述不一的情况,如《联合报》1992 年 7 月 7 日报道了加藤纮一在 6 日公布“慰安妇”问题审查报告的相关情况,并对韩国、台湾等地的政府及民间的相关反应进行了补充,报道中多提及审查报告的主要内容是日本政府向所有二战时间充当“慰安妇”的女性道歉,同时指出没有证据显示这些女性是被强制充当“慰安妇”的,但关于是否明确指出会否对在世的受害者给予赔偿一点,两篇报道中呈现有所不同,《交流协会:日本道歉之意相当明确日本政府表示无证据显示慰安妇是被强制充当也无必要赔偿》一文中写道:

日本内阁官房长官加藤纮一今天虽正式承认,日本政府在二次大战时,确实参与征募亚洲妇女充当慰安妇的工作,但日本政府表示,没有证据显示这些女性是被强制充当慰安妇,也没有必要对仍然在世的慰安妇给予赔偿。

《日本政府愿意赔偿慰安妇 正式公布 127 件调查报告提及其中有台湾妇女》一文中则对加藤纮一的发言作如下介绍:

他指出,日本政府对所有当年不幸的慰安妇们深表歉意,希望能透过某种赔偿方式,来表达日本的赎罪的心情。

前一则报道所呈现的“事实”是日本认为没有必要进行赔偿,而后一则所呈现的“事实”是日本有意进行赔偿,两则报道刊载于同一版面,但所报道的事实性内容部分却有所冲突,这反映了记者在进行报道时对事实并未详尽了解或产生了不同解读,而报刊的编辑并未对其进行事实核查与辨析,对新闻报道的真实、准确性要求不高。

......................

结语

台湾地区“慰安妇”问题自 1991 年经由媒介引起了社会的广泛关注,由此媒介开始了持续报道与追踪,这一问题所涉及的台湾岛内外的人、事、物均经由媒介大范围传播,逐渐建立起公众对与“慰安妇”问题的认知。本文通过对《联合报》与《自由时报》关于“慰安妇”议题的报道进行分析,探究了两报在此议题上的议程设置作用是如何展现的。

通过内容分析的方法对两报相关报道的主题进行梳理,发现《联合报》倾向报道民间相关言行议题,《自由时报》相对更关注国际政府层面的相关言行议题;而具体来看,两报有关民间层面、国际和政府层面以及与“慰安妇”制度或受害者直接相关的事件这三大主题类别的关注倾向也各有侧重。两报均关注受害者本人的经历或相关史料以更好地展示历史;同时对受害地区尤其是台湾本地和韩国的向日求偿运动以及日本政府的摇摆、暧昧态度较为关注,以此展示日本在这一问题上理应承担责任但其并未真诚地对制度的强制性、国家犯罪性质进行道歉的现状,引导公众思考;此外对台湾民间发起的协助抗议活动以及纪念活动和关爱受害者的活动十分关注,以此展示社会层面的广泛共识。

为了分析两报进行议程设置的形式,本文对报道的时间、体裁、作者身份等进行了梳理,发现两报均在重大事件节点时加大关注力度,进行多角度、多层次的报道;同时两报运用不同的体裁完成了不同的议题建构使命,其中均采用较多的消息通讯来介绍事实,采用评论来表达意见、引导舆论,其中《联合报》对评论的运用更多;而两报报道“慰安妇”问题的自主性均较强,在专业记者主导的同时,多采用民间人士的文字,尤其是报道专家学者和民众的声音,增强专业意见领袖的引导作用和民意贴近性。此外,关于两家媒体对相关报道的属性议程设置情况,则多以问题阐释的实质属性和中立的情感属性为主,其中与国际政府层面相关行为的报道中则多使用责任归属属性,这与这一问题较为复杂需要及时进行事实的报道和专业知识的阐释有关;而中立的情感也反映了两家媒体具备基本的客观中立专业性。

参考文献(略)