本文从传播者的视角来看,新媒体时代的传播者不仅仅局限于媒体,在微博平台每一位用户都可以发布和关注自己感兴趣的话题,每一位用户都成了信息的传播者,这推动了信息来源的多样化与与信息的多向传播。从受众的角度来看,新媒体时代的受众具有更多的选择权和自主权,他们可以按照自身喜好来选择自己感兴趣的内容并跳过不喜爱的内容,他们可以自主对信息进行转发或评论,实现信息的单向传播到多向、自由共享式传播。而新媒体的开放性与交互性也使得传播者与受众的分界变得模糊,每一位传播者同时也是受众,这种角色的转化与融合是新媒体传播的一大特征。

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着现代社会信息多媒体科技的进步与发展,各种新型媒体和以自媒体为主的社交平台层出不穷。新浪微博以其“微内容、微形式和微成本”的特点迅速吸引大批用户,成为中国目前最受欢迎的媒介平台之一。为了更好更快地发布权威消息,倾听民声进行互动以及引导网络舆论,不少官方的政务、法务机构和主流媒体也都开通了微博帐号。

由于微博用户多,信息传播的速度较快,影响的范围较广,人人都是传播者同时也是受众等特点,很多社会事件可以通过微博成为热点。而在这些热点事件当中,每一位网友都能够发表自己的意见,展示自己的见解,在事件发展过程的每一个阶段都能积极地参与,发挥自己的作用甚至影响整个事件。公众开始由被动的接受者逐渐转变为主动的参与者,甚至可以对内容进行自主的再生产从而成为新的传播者。

中国当前正处在社会转型期的关键阶段,社会结构变迁、公民自我意识和公共参与意识的逐步提升以及现代社会对“公共性”的需求,这些因素从不同层面促进了公共参与的兴起。公众同情是公共参与的一种形式,作为一种集体情绪,它在当今很多热点事件中起着重要的作用。近年来,例如“红黄蓝幼儿园虐童案”,“江歌案”和“重庆公交车坠江案”等事件在传统媒体和新媒体上都引起了受众广泛的关注,尤其在类似于新浪微博这样的新型媒体平台上,网友们更是激烈的表达自身的意见。随着报道的深入,事件真相的反转,这种或激愤或同情的情绪在理性和感性之间不断切换。与体现了理性与进步的公共舆论不尽相同,公众同情根植于群众的集体情绪,它的性质取决于公众,它以情感作为公共参与的切入点,这是以往的研究所较少关注的。

....................

1.2 研究意义

研究公众同情在当今的舆论环境中是很有必要的。目前,公众同情不仅在个人生活方面,而且在公共生活领域都扮演着一个不可忽视的角色。在个人生活层面,公众同情很可能会对个体命运以及事件的发展走向产生作用,而由公共同情的极端化发展而成的网络暴力等行为也会对个人的生活形成负面影响。在公共领域层面,公众同情在具体的案例中会影响到公共政策的制定和执行,有时甚至会阻碍或促进司法进程。因此,公众同情需要得到学者、专家以及全社会的关注和研究。另一方面,由于社会舆论热点事件在微博平台的频繁出现,自媒体网络舆论的研究和管理成为一大重点与难点,通过研究微博平台中的公众同情是如何进行构建的及其相关影响,期待能够从情感方面为微博网络舆论的研究提供新的研究角度。

另一方面,此项研究可以增进对于微博平台集体情感的理性认识,自媒体中的集体情绪并不全是感性的、片面的,它还有很多积极方面的影响;公众同情往往是公众对于现实生活中敏感的社会热点问题或是不健全的社会制度所产生的情感共鸣,它通常带有明显的倾向性,透过公众同情的情感偏向可以挖掘出深层次的社会问题;对社会生活中经常出现的争议性热点事件,通过公众同情,将会有更加实质性的认识,研究公众同情就是研究中国公共生活;对公众同情这一集体情感的培养、理解和引导都是涉及到社会结构与社会稳定性的现实性问题,它可以促进民主及公共参与程度的提升,这种新的情感类倾向研究在如今的新媒体环境下显得尤为重要。

........................

第二章 文献综述与概念阐释

2.1 概念阐释

2.1.1 公共参与

公共参与从字面上来理解,即公共人群对于事件的参与,这个概念通常见于政治层面,在民主投票选举,民主决策中占重要地位,是人民主人公意识和民主意识的体现。在现代社会, 公共参与的程度甚至是衡量一个国家或地区的民主政治发展水平的重要依据。因此,狭义上的公共参与常被理解为政治学意义上的“政治参与”。有学者就指出:公民参与就是公民通过一定的参与渠道, 对政府的公共政策或公共事务进行参与或影响的行动过程1。

我国学者俞可平在著述《公民参与的几个理论问题》中对公共参与的含义作出了解释,即“公共参与是指公民为维护或促进社会公益,通过各种合法的途径与方式表达利益诉求、影响公共活动以及公共决策的社会政治行为2。

”我国学者戴烽在《公共参与:场域视野下的观察》一书中研究了与“公共参与”相关的一些概念。他指出,早期的公共参与通常多集中在政治等相关领域。随着社会的发展,公共参与变得更加多样化,其范围和程度都渐渐扩大。而在早期的各类文献中,对“公共参与”概念的分析较少,于是戴烽将公共参与和被提及较多的公众参与、公民参与的概念融合起来,但是他认为公民参与和公众参与研究的侧重点主要是在参与的主体上,即公民或者公众对于公共事件的参与;而公共参与的研究则更偏向于强调参与的范围,即在承认公民参与资格的前提下,对公共事务参与在公共领域范围内研究3。此外,他还分析了家庭、社区以及社会三个不同领域范围中公共参与的不同情况。根据他的研究可以发现,人们基于家庭责任感的取向,在家庭范围中的公共参与程度最高,而在社区以及社会中,基于身份或道德取向,公共参与程度相对较低。同时,他着重分析了家庭文化与公共参与的关系,认为公共参与的核心因素是家文化。因此他提出,要提升公共参与,就应该要从家文化的角度出发,建构起公共参与场域。例如,充分完善社区公民的参与网络,改善公共参与的习惯等。研究显示,公共参与的核心意义在于:一、政府或官方与公众建立信任;二、交流,告知公众其意见会如何影响决策;三、公众对于涉及自身利益的事物拥有发言权;四、影响,即公众的意见应当得到采纳同时影响公共决策。

.....................

2.2.1 对公共参与的研究

2.2.1.1 公共参与理论

公共参与理论是由西方参与式民主理论演变而来的。西方参与式民主理论起源于二十世纪 60 到 70 年代,是人类民主思想的启蒙。二十世纪 70 年代,佩特曼正式提出参与式民主理论,其相对于“合法民主”来说是与其对立的。这种民主制扩大了公众的参与程度,其主要是为了反抗自由主义民主刻意削弱民主权利,使得公民只拥有选举权,无法直接参与决策。参与式民主以佩特曼、麦克弗森、巴伯等为代表,其核心内容包含三点;1. 公民享有决策权;2. 强调参与对于个人的重要性;3. 相对于自由民主而言其属于半直接民主10。参与式民主经历了一个逐渐演变和发展的过程,渐渐渗透到各个公共领域,如政府执政、公共政策的制定以及城市规划等。

在目前的研究范围里,公共参与理论更多的体现在建筑规划、政府决策以及政治素养教育方面。周慧晨通过研究我国地方政府的决策机制,结合公共参与理论,认为公共参与有助于克服政府决策的局限性,提高决策机制的科学性促进科学决策。同时对整个社会来说,公共参与到政府决策中,有助于培养参与意识塑造参与文化从而提升整体的民主意识11。张磊总结了对成都市的整体城市规划的评估,认为公共参与可以和专家的意见相辅相成,使得城市规划更符合居民的意愿,但是他发现成都市的城市规划中公共参与的程度不足且有明显缺陷,因此提出以下观点:公民享有的决策权及参与意识应该得到提升,公共参与应进一步渗透进城市规划的进程中12。宫迪认为公共参与能力是当代中学生必须掌握的能力之一,因此他总结了教师指导学生学习高中《政治生活》课本时的一些注意事项,教师需要提升学生对公共事件的关注度,对公共参与的认知能力以及激发学生对于公共参与问题的探究,这样有利于学生们树立正确的公民意识,为未来参与公共生活做好准备13。

.........................

第三章 微博用户激发公众同情的话语策略分析.........................15

3.1 当事者的同情话语构建.......................15

3.1.1 赵宇及其家属...............15

3.1.1.1 多形式展现........................15

3.1.1.2 调动情感与道德力量.......................16

第四章 公众同情对事件进程的影响.............................26

4.1 公众同情推进事件发展...................................26

4.1.1 主流媒体发声...............................26

4.1.2 相关部门参与.........................26

第五章 总结与反思........................30

5.1 新媒体的传播特征与公众同情的构建..................30

5.2 公众同情对中国公共生活的意义..............................30

第四章 公众同情对事件进程的影响

4.1 公众同情推进事件发展

4.1.1 主流媒体发声

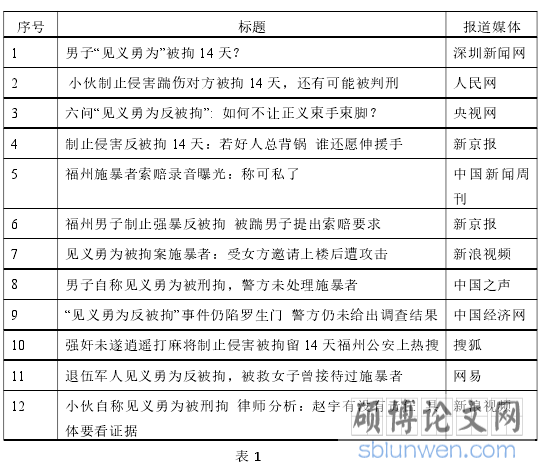

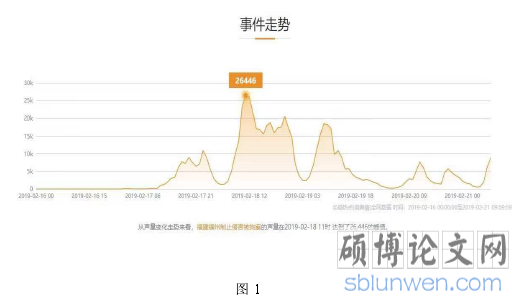

在越来越激烈的公众同情与对福州公安越来越大声的质疑声中,不少主流媒体纷纷发声,对于该事件的进展做第一时间的汇报并且呼吁广大网友理性思考注意言行,从社会稳定、法制建设的大局出发,为稳定舆论作出了一定的贡献。

《新京报》在 2 月 20 日发布报道““制止侵害被拘案”陷罗生门,给真相一点时间”,此时正处在施暴者称是受了受害女子的邀请后才上楼的,而女子否认,双方各执一词的时期。媒体和公众也大致梳理出了事件梗概,并由此生出对见义勇为者得不到好报的唏嘘、对办案公平性的追问、对正当防卫适用过于苛刻的质疑。《新京报》认为:“都说讼听两造、兼听则明,眼下真相未明,不宜臆断先行。尤其是考虑到“刷屏过后多反转”,在对事件本身定性方面,我们也不妨多些克制和耐心,如今当地仍在调查,不如给真相一点时间。”呼吁人们耐心等待调查结果,安抚民众浮躁与愤怒的心情,提倡做到了解之后再同情。网易新闻 2 月 21 日发布的报道“媒体:见义勇为的赵宇和反杀的于海明差的是运气?”也提到了当涉及一些引发社会关注的案件和突发事件时,公众往往希望立即得到处理结果和原因,但这样的案件和事件通常需要一定长度的调查时间,“希望网友多一点耐心。”

........................

第五章 总结与反思

5.1 新媒体的传播特征与公众同情的构建

新媒体技术的不断发展使得传播方式和舆论环境都发生了很大的变化,“公众同情”也在新媒体时代具备了不同的特征。

从传播者的视角来看,新媒体时代的传播者不仅仅局限于媒体,在微博平台每一位用户都可以发布和关注自己感兴趣的话题,每一位用户都成了信息的传播者,这推动了信息来源的多样化与与信息的多向传播。从受众的角度来看,新媒体时代的受众具有更多的选择权和自主权,他们可以按照自身喜好来选择自己感兴趣的内容并跳过不喜爱的内容,他们可以自主对信息进行转发或评论,实现信息的单向传播到多向、自由共享式传播。而新媒体的开放性与交互性也使得传播者与受众的分界变得模糊,每一位传播者同时也是受众,这种角色的转化与融合是新媒体传播的一大特征。在构建公众同情时,每当一名用户接受到值得关注与同情的事实时,通过转发或者原创的内容,即可迅速传播感染更多的受众,再加上呼吁与号召力更强的意见领袖的转发扩散等,会使得新媒体平台的公众同情受众基础更加广泛,覆盖范围更加全面。

从传播内容来看,新媒体的技术保障了用户可以通过文字、图片、表情以及音频视频等各类方式来传播信息,使得信息可以全方位深度地展示给受众。同时由于新媒体平台具备保存、跳转和回放等功能,用户可以随时随地对信息进行回顾与复习,使得信息的影响在时间上加长,在程度上加深。这一特征使得公众同情更容易被构建,相关用户可以选择事件最为感人的细节全方位反复地直击受众,让受众产生代入感并进行情景置换,迅速征唤公众同情。

参考文献(略)