第一章 绪论

1.1研究背景

2019 年 4 月 21 日复活节,斯里兰卡首都科伦坡等地先后发生 8 次连环炸弹袭击,涉及多座教堂和酒店。4 月 22 日,斯里兰卡发生第 9 次爆炸。连环爆炸造成 253 人遇难,其中外籍人士 42 名,包括 6 名中国公民。此次爆炸是 2009 年斯里兰卡内战结束以来该国首次遭受的重大恐怖袭击,当局指责爆炸事件由境内极端组织 NTJ 策划,并有境外势力参与,是对先前发生的新西兰基督城清真寺枪击案的报复。此外,“伊斯兰国”也声称对此事件负责。爆炸发生后,中国媒体进行大规模直播式报道,文字影像源源不断地涌入互联网,引发高度舆论关注,同情和拒绝同情的声音并存。有媒体发文讨论“我们为什么要心疼斯里兰卡”,斯里兰卡的风土人情、捐献眼角膜的传统、与中国的合作关系都成为讨论内容。

面对远处的苦难,人们需不需要表示同情,因为什么理由同情或拒绝同情,同情要达到什么程度,这些问题在中国互联网上长期存在。日本大地震时,一些人出于对“小日本”的恨而幸灾乐祸,另一些人从“人”的角度出发表示同情,前者可能被批无脑,后者则会被骂“圣母婊”(无原则无底线的博爱善良)。巴黎圣母院失火后,大多数网友对这一人类历史文化遗产表示惋惜,这时有人搬出“英法联军火烧圆明园”的历史表示巴黎圣母院不值得同情,也有愤懑不平的声音指责巴黎圣母院只是烧了屋顶就博得全网同情,而巴西国家博物馆大火毁了 200 年历史却无人问津。同情从来都是一个有争议的问题,因为它不是纯粹的自然而生的,而是社会建构的情感类型。同情,原本是一种私人情感体验,但当人们在互联网上公开表达分享时,它就成为一种公共情感,会引发共鸣,也会招来批评,在公众的审视下可能维持也可能改变。

......................

1.2研究目的及意义

同情即恻隐之心,是人皆有之的情绪,也是社会规范的产物。人并非理想化的理性存在,很多时候就是从感官层面认知事物做出反应。同情让人们伸出援助之手,促使国家放宽难民接收政策,拒绝同情则让人幸灾乐祸,甚至给别人雪上加霜。欧洲学者对媒介化苦难和全球同情的研究已经非常广泛,但在国内的关注度还比较低。国内学者虽然开始聚焦集体情感,探讨情感动员及其在连接个体、维系共同体方面的作用,但研究对象局限于国内事件。在全球化语境下,世界联系越来越紧密,发生在他国的灾难可能牵动遥远的个体,全球层面的情感研究具有重要意义。

本研究的目的有以下三点:一是探索中国媒体报道外国灾难时如何处理“他们”和“我们”的关系,怎样呈现受害者形象,传递怎样的情感态度;二是研究公众回应,同情或拒绝同情时如何归因,面对远处的苦难如何处理社群关系;三,媒体是受众接触远方的苦难的主要途径,但态度情感尚不明确,本研究将探索媒体对受众的情感影响。

本研究的理论意义在于,早在电视时代,有学者提出不同类型的灾难新闻会唤起公众不同程度的情感参与,这点尚未得到充分的研究论证,到了互联网时代,公众同情变得更为复杂,在中国语境下的研究也很欠缺,本研究希望能拓展该领域的探索。

...................

第二章 文献综述

2.1 媒介化苦难

2.1.1 媒体与远处的苦难

新闻是关于事实的报道,但并不等同于事实。视听内容转化为文字报道必然经历感官筛选和信息损耗;影像报道同样不能代表真实,拍摄角度、距离、后期剪辑掺杂着破坏真实性的要素。受众通过媒体了解到的是由新闻建构的现实,新闻从业者的价值判断、职业规范、组织规定、新闻专业主义以及实践限制要求记者选择性地采写、报道一些事件的某些方面(Tuchman,1978),而受众往往将这种建构真实理解为现实存在。

灾难新闻的报道也必然经过人为筛选、过滤。世界上各种灾难每天都在不断涌现,出现在新闻中的只是记者编辑把关后的一小部分,而把关的标准是冲突性、知名度、读者兴趣等非固定的主观标准,巴黎圣母院大火可能引发中国媒体的海量报和“举国哀悼”,而巴西国家博物馆失火烧毁九成藏品却可能少有人知。

然而,正是这种选择性的媒介化在情感和文化上将遥远的陌生人连接在一起。Tomlinson (1999)给出两种媒介化定义:一,媒介化是克服传播上的时空限制,让受众能够实时观看发生在远方的事情,它不仅消除了地理隔阂,而且拉近不同社群间的心理距离。二,从媒介传播行为本身来看,媒介化意味着人们在屏幕上接收到的信息无不屈从于技术干预和技术使用的符号模式。

当遥远的地方发生灾难,媒体通过影像文字将苦难呈现在大众面前,人们接触到的新闻即是媒介化的苦难。“媒介化苦难是利用语言、图像等话语资源生产关于苦难的意义的过程,并建议公众参与其中。这种建议包含了广泛的伦理立场,从责任和关怀到漠不关心。(Chouliaraki,2006)” 媒介化的过程充满矛盾,它拉近了受众和受难者的心理距离,但却无法消除物理意义上的远距离,因此媒介可以助推情感,但可能只是一种单向的亲近感。媒介的过度曝光也可能使苦难戏剧化,导致受众的冷漠。屏幕的存在隔离了受众身处的现实和远端现实,人们仿佛在旁观一场戏剧,所以心理上的亲近性仍然有待商榷。苦难带来同情,人们必须有所行动来应对灾难;而媒介化的苦难往往造成行动缺席(Chouliaraki,2006)。

..........................

2.2 全球化语境下的同情

2.2.1 同情与拒绝同情

讨论远处的苦难时,学者们不可避免地提及“同情”(compassion),情感研究是探究新闻效果的重要组成。同情是对他人的不幸遭遇或处境在情感上产生共鸣和怜悯,并给予道义支持或物质援助。在全球化语境下,学者提出全球同情(global compassion),即对其他国家、文明或社会中陌生人的道德关切(Hoijer,2004)。

同情是一种价值判断,有关什么是不幸、为什么会受苦、什么值得同情的判断(Nussbaum,2003),所以同情是基于认知和情感的综合反应(Hoijer,2004),二者间相互作用。同情的产生基于以下判断:被同情者遭受某种严重的苦难;而他/她本不该承受这些苦难;被同情者是自我生活体系里的一个重要部分(左稀,2015)。Nussbaum(2001)提出同情产生的三个必要条件:感知严重性(perceivedseverity )、感知临近性 (perceived proximity) 和感知无辜性 (perceivedinnocent),境遇悲惨、和受众相似、无辜受难的人最容易引发同情。

早在 90 年代就有学者提出同情的三种形式:谴责,感伤和赞美(Boltanski,1999)。Hoijer(2004)在此基础上进一步拓展,总结出四种同情模式:慈悲型同情,怜悯受害者遭受的苦难,产生共情;谴责型,愤怒的情绪直指事件负责人;羞愧型,目睹别人的悲惨遭遇后,对比自己所处的舒适环境感到羞愧,也对自己无法有所作为感到羞愧;无力感型,为自己无力阻止悲惨事情的发生感受失落。这几种形式在同情中可能单独存在,也可能同时出现。同情或愤怒的情感反映了普通公众和弱势群体间的团结关系(Boltanski, 1999)。

............................

第三章 研究设计....................................15

3.1 研究问题和假设............................. 15

3.2 研究方法 ............................. 15

第四章 媒体报道:他者化与人物形象呈现............................21

4.1 冒险类新闻:人物数字化,高度他者化............................ 21

4.1.1 人物形象缺失或模糊化............................. 21

4.1.2 他者化斯里兰卡.......................... 23

第五章 公众同情...................................35

5.1 同情斯里兰卡:怜悯与愤怒并存 ............................... 35

5.2 拒绝同情:嘲讽灾难,调侃宗教 .......................... 38

第五章 公众同情

5.1 同情斯里兰卡:怜悯与愤怒并存

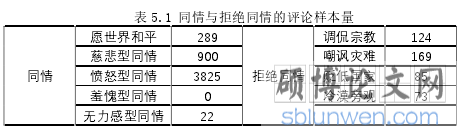

尽管斯里兰卡远居印度洋,但一天发生八起爆炸的轰动性还是引起不少中国网友的关注。同情的比例高达 45.96%,可见人们愿意关心远处的苦难,倾听远处的哭声。但同情的话语包含多种类型,同情的原因也各不相同。

第一种同情是基于对暴力和战争的厌恶,网民把斯里兰卡置于世界或南亚背景下,联系在斯里兰卡爆炸案发生前的一些暴力事件,如新西兰清真寺枪击案、中东持久的政治冲突宗教矛盾等,希望世界和平,硝烟不再,或追问“南亚暴力何时休”。网民在表达同情和希冀时形成了普遍人类话语,作为世界公民的一份子表达对世界的普遍期待。由局部动乱引发对世界和平的普遍期待,是人们在反复目睹暴力悲剧后的自然反应,是对发生在远方的人为灾难的同情。

.......................

第六章 讨论

6.1 讨论

中国媒体对斯里兰卡爆炸案的报道分为冒险类新闻和危急类新闻,既有短消息,也有详尽的因果分析、历史追溯和人性化故事讲述,展现了斯里兰卡爆炸案的完整图景。虽然危急类新闻通过特定话语方式拉近斯里兰卡和中国的心理距离,但斯里兰卡始终处于“他者”的地位。即便在报道全球反恐压力时,记者也将中国置于安全地带,和斯里兰卡区分开。

此外,斯里兰卡人民是此次爆炸的最大受害者,但新闻中呈现的受害者形象多为欧美国家公民,因为中国媒体大量编译外媒新闻进行报道,可以获得的受难者信息有限。这反映出发达国家和发展中国家的新闻话语不平等,因而不同国籍的受难者得到的关注也存在差异。

同时,有限的信息导致新闻高度同质化,在笔者研究的新闻样本中,同样的新闻信息在不同媒体报道中反复出现。此外,新闻样本中主流媒体的报道占主导地位,自媒体文章只有几篇,但从评论量来看自媒体文章的影响力不容小觑。自媒体稿件均为危急类新闻,饱含情感,强调对人物的细节刻画,从而更能触发受众的情感反应,主流媒体有时也采用这种写法但相对克制。真实客观始终是新闻生产的基本原则,适度的情感表露有益于提升阅读流量、增进了解、促进公众同情,但过度则可能产生虚假新闻,引发同情疲劳。

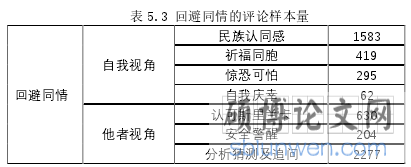

公众同情方面,网友对此次连环爆炸各有态度。尽管大多数人没有拒绝同情,但从评论看,真切同情斯里兰卡的人并不多,很多网友只是根据个人经验、认知进行判断,表达自己的愤怒。谴责型同情在同情类型中占主导,而其中对美国和对恐怖分子的指责在评论量上不相上下,但美国的角色在此次爆炸新闻中并没有出现,可见网友主要是依据个人印象归咎施害者。由于国内长期存在反美情绪,这部分愤怒可能是出于对斯里兰卡的同情,也可能只是纯碎的愤怒。再从评论的二级分类来看,包含情感的评论中数量最多的是民族认同感,网友面对远处的苦难想到最多的是自己国家的安宁,为和平安稳感到庆幸,更进一步升华为爱国。因此,媒介未必能促进人们对远方苦难的关心,但却能增进个体的民族认同感。就同情本身而言,它一般被视为积极正向的情感,是对他者的关切与理解;但一方对另一方的同情,已经划分出等级关系,施予同情的一方可能始终站在优越者的立场看待另一方,拒绝平等对话,固化弱势群体的弱势地位。

参考文献(略)