第一章 绪论

1.1 研究背景

作为“风险社会”理论的主要提出者和奠基人,德国著名社会学家乌尔里希·贝克(U.Beck)早在 1986 年《风险社会》一书中就指出在社会形态不断演进的过程中,人们见证了现代性内部的断裂,现代性从经典工业社会的轮廓中获得了解放,并缔造了一种新的形态,即风险社会1。到 2007 年,贝克又将“风险社会”理论进一步发展,在《世界风险社会》一书中,贝克指出,现代化的风险已不同于 19 世纪到 20 世纪上半叶的工厂危机与职业危机了,风险不再局限于特定的地域或团体,而是呈现出全球化趋势,风险在技术、经济、社会的发展历程中,跨越了民族国家的边界,也模糊了生产和再生产的边界,全球化趋势引发了全球性风险2。从最直观的环境风险,到影响最为深远的文化风险,科技的进步、人类认知层级的不断加深和认知范围的扩大带来的是更多对于未知的不安和对风险的恐惧。

本文所讨论的“风险”,在风险社会理论和社会学研究范围内更多是指众多社会性变量共同参与的风险“建构”过程3,对“风险”的理解也自然地会与相对应的社会文化背景结合起来审视。从传播学角度来看,风险社会同样也是信息化社会、大众媒介化社会、UGC 为王的社会。在当下独特的传播环境中,风险的建构和风险话语呈现者的变更会对公众的风险感知产生何种影响,值得思考和探索。

从过往相关研究所反映的结果来看,个人经验、媒介使用等等因素都会对受众的风险感知产生影响,但如何对各个自变量进行剥离并进行独立分析,纯粹关注和分析媒介使用这一因素,从媒介的层面剖析受众的风险感知,在操作实施层面往往面临不小的挑战。从这一角度考量,准留学生人群对异国的认知来源和认知渠道较为单一,能够屏蔽一手经验对风险感知的影响。

.....................

1.2 研究问题与创新点

研究问题

本研究侧重于探索准留学生人群在进行实际的海外学习前对目标留学地的风险感知和风险应对行为选择。其中,准留学生指的是在短期内(1-4 年内)有海外留学计划和留学意图的高校在读全日制本科生和研究生以及高中生和职高生。海外学习是指在中华人民共和国(大陆地区)以外的其他国家及地区进行时长超过一年的学习深造行为。目标留学地是指,准留学生的留学目的地。

现有的风险传播研究多是选取具体的风险事件,对普通的媒介受众进行测评,比如中国学者薛可所做的受众对 PX 项目的风险感知建构研究,就选取了具体的风险事件——厦门 PX 项目,对普通受众(身处厦门的媒介使用者)的风险感知进行测评10。又如对福建南平校园暴力案中的受众风险感知进行剖析和研究,将受众的媒介使用和媒介的塑造建构相结合,分析两者与受众风险感知的相关性11等。

本文将准留学生人群作为研究对象的原因在于该群体具有其他研究所涉及的群体所不具有的特征。与留学生以及归国留学生相比,准留学生人群对留学目标国的认知尚浅,没有或很少有与留学目标国相关的第一手信息和第一手经验,认知来源多局限于通过媒介途径从媒体了解相关信息和资讯。在制定留学计划时,准留学生人群面对的是一个完全由媒介建构的拟态环境中的留学目标国,对陌生环境的判断大多建立在媒介传播的信息之上。与其他普通媒介受众群体相比,准留学生人群获取留学目标国相关信息的来源,相对而言较为单纯;信息获取量相对较多、信息获取需求和欲望相对较强烈和迫切。上述种种特点,能够简化变量测量流程、减少干扰因素的影响。值得注意的是,在这种相对单一的认知背景中,准留学生人群是否会拥有不同于学者惯常研究的媒体受众的风险感知特点,也是本研究关注的重点。

..........................

第二章 文献综述

2.1 风险社会放大效应

乌尔里希·贝克提出了风险社会的概念,贝克通过这个理论描述了社会运转的内在根源、内在逻辑,认知与行为在新技术、新伦理与全新的价值评判标准的挑战下面临崭新的困境。在这样的困境中,现代世界的经济、法制与政治体系都不可避免地被带入到风险产生与风险隐藏的过程中14。媒体,尤其是作为在风险信息传播中扮演重要角色的社交媒体,在这样一场社会转变中发挥着至关重要的作用。

与此同时,传播学的拟态环境观点则指出,受众往往会忽视自己置身于媒体所选择和重建的一个虚假的拟态环境中,甚至会在媒体塑造的拟态环境与自己所处的现实环境之间画上等号,媒体能够对受众的认知和行为选择产生影响15。

媒介通过对事件和信息的选择与加工,将一个拟态环境呈现给受众,这个拟态环境与真实的世界之间存在差别,但受众却往往意识不到这一点,并把媒介塑造的拟态环境(pseudo-environment)当做真实的客观存在16。拟态环境理论最初由李普曼(W.Lippmann)在著作《公众舆论》(PublicOpinion)中提出,它为人们在这样一个越发复杂和庞大的社会中的生存与认知提供了新的视角。在制约和影响人们的思想和行为方面,媒介塑造的拟态环境往往比现实世界更重要17。

风险的社会放大效应在拟态环境中尤为明显。风险的社会放大效应由德国学者乌尔里希·贝克提出,该理论认为:人们的风险感知和事件的真实风险程度往往是不一致的18。不同于传统风险或是自然语境下的风险,贝克所提出的“风险”概念指的是人类在走向现代化过程中人为制造、不可预测的伴生风险19,风险指的并不是危害也不是毁坏,风险是指安全与毁坏之间的一种特有的、中间的状态,在这种状态下,人们对风险的认识会决定人的认知和行为。这种风险不会随着人类认知的发展和技术的进步得到改善,反而会陷入一个风险社会悖论中,即人类对风险的认知愈深入,风险的不确定性也会随之增强。比如,当人们对 PM2.5、对 PX 项目全无了解时是不会对两者产生任何恐慌的,但经由各种渠道得到或多或少的认识后,两者带来的风险便会影响人们的认知,甚至是行为选择20。

...........................

2.2 风险文化

风险文化(risk culture)将人们的风险感知放置到特定的文化和群体背景中进行研究26。由于客观环境和主观认知的差异,每个文化群体都选择关注某些风险,而忽略其他风险,以维持其特定的生活方式27。风险文化理论认为人们的风险感知变化是自身主观意识的结果,主要原因有三:一是和过去相比,风险并没有增多,只是人们感知到的风险增多了;二是人们受教育水平和认知程度的提升,使得风险感知强度也随之提升;三是不同文化背景的群体对风险感知的强度是有差异的28。例如,瑞典学者在研究不同人口群体(性别、年龄、出生国、残疾和性取向)之间的风险认知和行为差异中发现,探究价值观差异是解释风险感知差异的有效途径29。

根据风险文化理论的观点,信息传播媒介、制度和价值观对风险感知有着巨大影响30。那么在面对媒体中对留学目的地国的负面信息时,准留学生人群的特殊属性(受教育程度或教育经历)会对风险感知过程产生何种影响值得研究。

2.3 风险感知概念模型

风险感知的概念来源于认知心理学,这个概念指的是人们通过感官接受、处理与传递环境信息的心理过程31。就风险感知的含义来说,不同学术研究领域的学者对于风险感知这个概念的理解是有不同程度的偏差的。

一部分学者将风险感知的研究重点落在个体的心理层面,将风险感知定义为研究对象在直观判断和主观感受的过程中所获得的个体经验对其认知的影响32;与此同时,另一部分学者则透过受众个体的差异,将风险感知定义为一种能够反应价值和意识形态等社会特征的文化建构过程33。

............................

第三章 研究设计 ...............................12

3.1 概念界定 ............................12

3.1.1 留学生与准留学生..............................12

3.1.2 传统媒体与社交媒体.......................12

第四章 准留学生人群的媒介使用对风险感知的影响 ....................34

4.1 媒介接触程度 ........................35

4.1.1 传统媒体接触程度负向影响风险感知...................36

4.1.2 社交媒体接触程度正向影响风险感知.......................36

第五章 准留学生人群的媒介使用对风险应对的影响 .....................................40

5.1 社交媒体接触程度和可信度对风险应对行为选择的影响 ...........................40

5.2 社交媒体信息满足度对风险应对行为选择的影响 .............................41

第五章 准留学生人群的媒介使用对风险应对的影响

5.1 社交媒体接触程度和可信度对风险应对行为选择的影响

参考过往的风险应对行为选择研究,受众的媒介接触和受众对媒体的信任程度都会对其风险感知和风险应对行为选择产生影响,不论是通过相关性分析,还是中介变量因子分析等方法都能得到较为显著的数据支撑。

...................

第六章 结论与展望

6.1 结论

本文聚焦准留学生人群,探索社交媒体的使用对选定人群的风险感知和风险应对行为选择的影响。

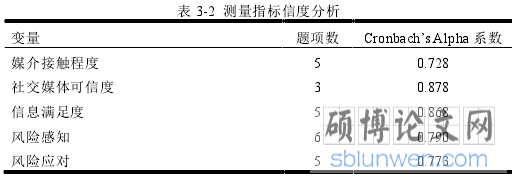

在前文中,笔者首先对相关变量进行预判分析,提出了三组共计六个研究假设,分别讨论选定自变量与风险感知程度和风险应对积极性程度两组因变量之间的相关关系。在自变量的选择上,参考过往研究选取了社交媒体接触程度、社交媒体信息满足度和媒体信任度三个变量,对被测人群的社交媒体使用行为和习惯进行测量。

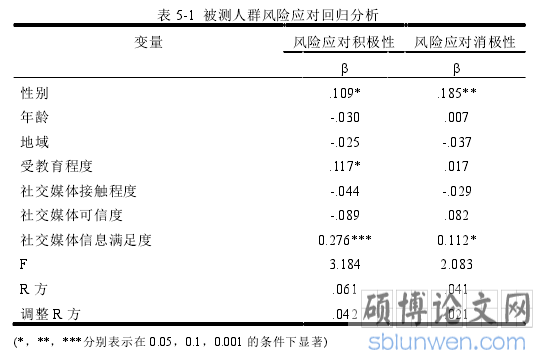

通过第四、五章的分析,准留学生人群的社交媒体接触程度正向影响其风险感知程度,即受众的社交媒体接触程度越高,则其对于留学风险的感知越强烈,对于社交媒体的使用和接触程度越低,则其对于留学风险的感知越弱,越不容易感知到潜在的留学风险。与此同时,在对被测人群的社交媒体接触程度和风险应对行为选择两组变量进行回归分析时,并未发现变量之间的相关性特征,即社交媒体的接触程度和准留学生人群的风险应对行为选择不存在线性相关。综上,在对于准留学生人群的社交媒体媒介接触程度的相关研究假设中,研究假设 H1a 成立,研究假设 H1b 不成立。

与已有研究得出不同结果的部分出现在社交媒体信息满足度变量。在对文献进行梳理过程中笔者发现,在针对媒介使用这一维度的风险传播研究中,受众对于媒体所供信息的满足程度,往往会负向影响风险感知和风险应对行为选择积极性,据此在前文中提出了两个与此相关的研究假设:准留学生人群对于社交媒体的信息满足度负向影响风险感知程度、负向影响风险应对行为选择的积极程度。但在后续调查和数据处理分析的结果却与研究假设内容相左,被测人群对社交媒体的信息满足程度与风险感知程度和风险应对行为选择积极性程度两个因变量都存在显著的正相关,即准留学生人群对于社交媒体所提供的信息满足程度越高,则其对留学风险的感知程度也高,更易感受到潜在的留学风险,同时在选择风险应对行为时,也更易选择和采取积极的风险应对措施,直面留学风险。综上,研究假设 H2a 和 H2b 均不成立,但数据分析结果验证了自变量与因变量之间的负相关,即被测人群对于社交媒体的信息满足度正向影响风险感知程度和风险应对行为选择积极性程度。

参考文献(略)