第一章 偶像团体养成类节目奇观的现实表征

1.1 偶像团体养成类节目奇观的概念界定

1.1.1 偶像团体养成类节目界定

偶像团体养成类节目的异军突起,是韩国成熟的偶像文化工业体系在中国偶像娱乐市场中所引发的一场声势浩大的文化输出。这一现象引起了学术界的广泛关注。关于偶像团体养成类节目的概念界定,学术界不一而足,主要是从节目文本的内容生产、传播和受众群体的互动、认同等角度进行阐述。笔者结合已有的偶像团体养成类节目的概念界定,提出本研究中关于偶像团体养成类节目的概念界定:偶像团体养成类节目遵循练习生的培养模式和培养制度,以声乐、舞蹈、说唱以及舞台表现力为主要考察内容,采用全民投票决定选手去留的竞赛机制,以偶像团体打造为目的,选拔、培养新偶像团体,并记录、展现其过程的节目类型①。

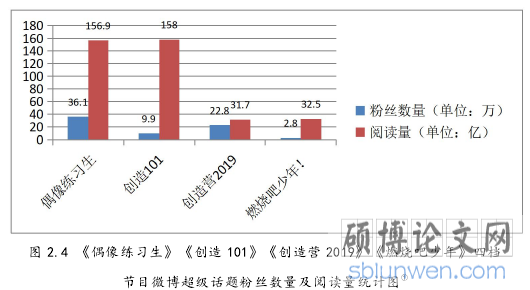

更为详细地对上述概念进行阐释。偶像团体养成类节目从本质上而言是以影像语言为表达载体,以广大青年人尤其是粉丝群体为主要受众,在生产、传播和消费等环节满足受众“窥探偶像生活”的选秀节目。无独有偶,该类型节目的核心概念是“养成”。养成文化的显著特征在节目中被淋漓尽致地体现出来——粉丝权力的强调、养成生态的定制以及偶像话题的制造等。在这场媒体制造的全民狂欢背后更是暗含着资本的饕餮本性。因此在本文的叙述逻辑里,偶像团体养成类节目并不仅仅是一档关于偶像团体的选秀节目,同时也是一场关于资本、关于媒介、关于粉丝的较量。基于此,本文选择《燃烧吧少年!》《偶像练习生》《创造 101》《创造营2019》②等业已成熟并引起广泛关注的偶像团体养成类节目为研究文本,探讨偶像团体养成类节目的现实表征和建构策略,及其裹挟其中的关于文化、关于社会的诸多现象。

.....................

1.2 偶像团体养成类节目奇观的生成逻辑

依托于传播媒介所结构化的拟态世界,是一个脱胎于现实世界并与之有着紧密连接的世界。在此世界中,受众所形成的关于“外部世界”的主观事实,在某种意义上是以客观事实为蓝本、以媒介建构的象征性事实为中介的。毫不夸张地说,在大众传播时代人们实际上是游走于主观事实、客观事实和象征性事实的。作为传媒领域内不可忽视的存在,偶像团体养成类节目在拟态世界的建构机制中,向受众提供各种信息以此形成受众对于节目的代入感并达到实现刺激消费的目的。而这也恰是偶像团体养成类节目奇观的生成逻辑的核心所在。本节以此为核心,试图从产业背景、权力前提、以及媒介催化三个方面对偶像团体养成类节目奇观的生成逻辑进行阐述。

1.2.1 背景:泛娱乐化产业的发展

在工信部发布的《2018 中国泛娱乐产业白皮书》中,通过对泛娱乐化产业近年核心产业及产值、泛娱乐生态系统等多项指标进行分析,明确指出泛娱乐产业越来越成为我国数字经济发展的重要支柱。在此背景下,文化多业态、娱乐多形态的融合发展,以 IP 为核心的泛娱乐生态系统借助于“粉丝经济”实现了内容、受众以及市场之间的联动。因此,如何借力于“粉丝经济”打造“多类型 IP”以实现媒体娱乐市场的提前占领便成为了泛娱乐行业背景下综艺节目内容制作的突围路径。或者说,在当下的娱乐产业中,一档综艺节目能否发展成为一个超级 IP,关键在于打通行业产业链,充分挖掘出 IP 生态的潜力和规模效应。

..........................

第二章 偶像团体养成类节目奇观的文本建构

2.1 偶像团体养成类节目奇观视觉建构

2.1.1 消费逻辑的转变刺激了视觉主导地位的确立

20 世纪 60 年代,伴随着消费时代而形成的消费文化发生转变,进而刺激消费行为的内在逻辑演变为“存在——拥有——表现”。这就意味着从商品的生产到商品的呈现再到主体的消费过程已然发生改变:消费不再仅仅局限于“商品的使用价值和交换价值的实现”,更扩展为“商品的符号价值的生产和消费”,在一定程度上成为“商品在纯粹表征中的抽象化”。②正如德波所言:“展现一件商品比拥有一件商品更为重要”。消费时代人们对于商品的关注,由商品的使用价值转向于对商品形象意义和符号价值的关注。奇观社会理论的提出与发展,恰是对此消费趋势的某种呼应。

事实上,由于日常生活空间与神圣空间之间的界限的消弭,我们所处的社会早已发展为一个由各种各样的奇观文化文本所构成的社会:以周杰伦、蔡徐坤为代表的偶像奇观、以 AJ 系列球鞋、天猫双十一狂欢购物节为代表的消费奇观、以中华人民共和国成立 70 周年国庆阅兵为代表的事件奇观、以春节联欢晚会和跨年晚会为代表的电视节目奇观等等,毫不夸张地说,“世界本身就已经是奇观化的文本,我们就寄身于奇观之中。”③这便意味着曾经直接存在的所有一切都变成了纯粹的表征。

这种表征归根结底指的是“图像”。不可否认,依托于技术的发展与变革,尤其是摄影、摄像技术的发展,“图像”或者说“视觉形象”已然成为人们认识世界的主要方式,对人们的思维方式及生活方式等方面都产生了重要影响,毫不夸张地断言:视觉图像正在重塑着人们的记忆与经验,我们所处的社会早已经是一个被视觉化了的社会。

.....................

2.2 偶像团体养成类节目奇观的仪式建构

奇观现象始终伴随着人类社会的发展进程。无论是先民的祭天祈雨还是中国延续已久的除夕守岁亦或是举国关注的国庆庆典,都可以被称为奇观化的场景。这些奇观化场景的共性特点是:仪式。

作为社会人类学研究中的重要一环,仪式与日常生活间的互动一直是社会学家关注的研究内容之一。法国社会学派代表人物爱弥尔·涂尔干(émile Durkheim)在《宗教生活的基本形式》一书中,以宗教为研究的出发点和立足点,提出仪式与信仰共同构成了宗教现象的两个基本范畴,并在此基础上将对仪式的关注由宗教领域拓展至世俗领域,进一步提出仪式在世俗生活中有着不可忽视的影响力:仪式在强化和确认集体情感和集体意识过程中可以使得个体在群体中获得其身份认同。换言之,仪式在本质上是一种激发群体认同感和凝聚力的手段和方式,也是一种与生活相关的意识形态得以传播的有效方式。奇观的仪式化建构正是基于此方面进行考量。

从综艺节目的自身属性而言,其“娱乐性”决定了其观看方式的“随意性”。这便意味着受众介入电视文本时采用的是“扫视”的观看方式,而不会对节目进行理性地分析。基于此,综艺节目奇观借助于“仪式化”的外壳,采用戏剧化的方式让综艺节目介入到受众的日常生活中。换言之,综艺节目奇观借助于仪式化的外在形式将受众的注意力从其他日常活动中抽离出来,可以集中注意力地观看节目。偶像团体养成类节目奇观便是综艺节目奇观仪式化的范例之一。

2.2.1 节目传播的仪式化

美国文化研究学者詹姆斯·凯瑞(James W. Carey)认为,传播有“传递观”和“仪式观”两种不同观念,于前者强调的是信息在空间维度的传递与发布,其目的是达到对距离和人的控制;后者则强调在时间上对社会文明的维系,仪式中所包含着的无形的信仰共享和精神体验才是传播的本质。

............................

第三章 偶像团体养成类节目奇观的批判解读...........................30

3.1 “养成”的矛盾性.................................30

3.2 凝视和规训的身体.................................31

3.3 雌雄同体的审美趋向..............................33

3.4 拟像世界的构造..........................33

结语..........................36

第三章 偶像团体养成类节目奇观的批判解读

3.1 “养成”的矛盾性

将“养成”的概念引入综艺节目制作,并成为一种选秀模式和竞赛机制,源自于安徽卫视推出的《星动亚洲》。该节目采用韩国练习生的工业化培养体系,试图打造出中国媒体娱乐场域内的偶像团体。随后,《流行之王》《燃烧吧少年!》《蜜蜂少女队》《偶像练习生》《创造 101》等节目相继推出,偶像团体养成类综艺成为了综艺节目的宠儿。但不容忽视的问题是,偶像团体养成类节目呈现出的是一个自相矛盾的文本——节目繁荣仅流于表象。裹挟其中的核心问题是偶像团体养成与综艺节目快消性质之间的矛盾。韩国成熟的造星实践证明,经得起娱乐市场考验的偶像团体,其练习周期多为 3-7 年,甚至更久;其培养内容涉及声乐、舞蹈、舞台表现力等诸多层面。而对于一档综艺节目来说,可操控的培训时间非常之短,这就意味着对于培训形式的要求大于培训的内容实质。这种养成方式的矛盾使得成团的偶像团体无论是唱跳实力还是舞台表现力均参差不齐,有违偶像团体的本质特征。

再者,“养成”是一个具有结果导向性的概念,但从偶像团体养成类节目的养成结果而言,尚未出现霸屏式的偶像团体。这构成了“养成”矛盾性的另一个维度。先有乐华娱乐、麦锐娱乐及艺人孟美岐、吴宣仪、张紫宁的退团声明,后有 NINEPERCENT 的粉丝申请“全球最难合体团”吉尼斯世界记录事件,这些事件反映出来的事实是,团体成员分属立场不同的经纪公司,对于艺人的发展定位、宣传方式存在着诸多分歧,造成团体发展很难维系。另外,依托于偶像团体养成类节目而出道的偶像团体是有活动期限限制的团体。根据个人经纪公司与团体运营公司所签署的合约,经节目《偶像练习生》出道的偶像男团 NINE PERCENT 以“团体名义”进行活动的期限为 18 个月。目前,该团体已于 2019 年 10 月 7 日宣布解散。颇值得引起思考的是,该团体在解散前的活动多以综艺节目为主,团体类音乐作品较少。这就意味着,偶像团体养成类节目的节目制作理念和以唱跳为主的养成内容与养成结果之间存在着不可忽视的悖论。

..........................

结语

本文的研究立足于当下泛娱乐化的行业背景下,以“奇观文本生产——奇观文本消费和解读”为研究线索,对偶像团体养成类节目奇观的现实表征及建构机制进行考察,试图对这一文化现象进行批判解读。作为奇观的偶像团体养成类节目是大众文化变迁的象征,是一种媒介存在范式,集中体现了粉丝经济的内在消费逻辑。其次,作为一种具有符号意义的生产建构,消费逻辑的转变、媒介消费习惯的转变、粉丝权力的强调直接影响到偶像团体养成类节目奇观文本的建构。

在本文的研究中,偶像团体养成类节目奇观是一种诉诸于“人”的奇观。在此奇观建构逻辑内,视觉建构是对消费社会环境中的消费逻辑转变的适应,旨在刺激受众的视觉系统,给予其极强烈的视觉快感;狂欢建构是对受众媒介消费习惯转变的回应,目的在于搭建受众与节目的有效沟通机制;仪式建构是对节目快消性质的某种平衡和调和,其建构意义主要表现为借助于受众对于仪式感的追捧将其从日常生活的环境中剥离出来,进而引流至对节目的关注;叙事建构作用于节目内容生产本身,从节目内容的可观赏性出发,以达到匹配受众的观看习惯的目的。与此同时,偶像团体养成类节目奇观的建构颠覆了偶像与粉丝的关系并打造出二者在奇观场域内的拟态关系;该奇观更是一场虚拟的狂欢,真实世界在某种机制的运作下成为拟像世界,于受众而言该拟像世界便成为了他们理解当下真实世界的一种观照方式。

当然,由于笔者的学术水平和逻辑思维能力有限,对于偶像团体养成类节目奇观的解读存在着些缺陷。如本文对偶像团体养成类节目奇观的研究集中于奇观文本的生产和消费层面,此研究思路可以对该奇观进行更为清晰地阐述。但与此同时,在该研究思路中受众对于奇观的消费行为或者说是该消费行为背后所蕴含的更具普适性的社会意义是较浅层次的分析和解读。另外,尽管本文运用更具代表性的案例来对偶像团体养成类节目奇观进行解读,但难免存在一些断裂感——这种断裂感与“偶像养成”在中国的发展状况息息相关。以上不足都要寄希望于今后的研究中,以期对偶像团体养成类节目奇观有一个更为全面、详尽的认识。

参考文献(略)