第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

“一带一路”倡议提出五年来,从概念变为行动,取得了不容小觑之成就。“一带一路”倡议经历了概念期、成型期和成熟期三个阶段。2013年9月9日,习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学首次提出建设“丝绸之路经济带”的概念,随后总书记在印度尼西亚国会发表演讲时表达创建“21世纪海上丝绸之路”的构想。此时“一带一路”倡议还没有正式成型,只是作为一种与丝路沿线国家深化经贸合作关系的理念、概念,可以表述为“一带一路”概念期;2015年3月,《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》正式文件对外发布,该文件是经国务院授权,发改委、外交部、商务部三部委联合发布的关于“一带一路”建设框架思路的官方文件,同时“一带一路”工作领导小组也正式成立,标志着“一带一路”倡议由理念成为具体合作框架,可以称为成型期;2017年5月14日,第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京开幕,中方与参加论坛的29个国家签订共建“一带一路”合作文件,最终达成了包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等5大类,270多项具体成果。截止2018年底,中国已累计同122个国家、29个国际组织签署了170份政府间合作文件,“一带一路”倡议不断稳步发展推进并取得重大成果,称之为“成熟期”。

.........................

1.2研究现状评述

1.2.1一带一路”报道研究

近年来,国内“一带一路”研究成为热点。在新闻传播领域,“一带一路”报道研究也是近年来炙手可热的研究课题,这些研究大致可归类为以国内媒体为研究对象的“一带一路”报道研究和以国外媒体为研究对象的“一带一路”报道研究。

1.国内媒体“一带一路”报道研究

国内媒体“一带一路”报道研究非常丰富。从媒体类型来看,可分为传统媒体(包括报纸、广播、电视等)“一带一路”报道研究和新媒体“一带一路”报道研究。如中国人民大学新闻学院周勇、视听传播研究所何天平等人所撰《“一带一路”视野下讲好中国故事的四个转向——以第二季“天涯共此时”新闻行动为例》一文,以北京电视台专题节目“天涯共此时”新闻行动为例,探究该系列报道在语态、文本、传播、视野四方面的转向,为“一带一路”电视新闻报道的发展路径带来新思路;在新媒体方面,有代表性的如新华社国家高端智库传播战略研究中心张倩《“一带一路”融媒报道盘点:看精品力作如何出新出彩》一文,以新华社《大道之行》、中国日报《带你解锁“带一路”》等精品融媒体个案为对象,分析“现象级”融媒体产品在“一带一路”报道中的优势及传播效果。但此文的重心在于分析融媒体的发展趋势及特点,对“一带一路”报道没有更深入的研究。

从媒体辐射地域来看,可分为地方性媒体、全国性媒体和国际性媒体“一带一路”报道研究。新京报传媒研究院李晨在《从平而到立体:<新京报>“一带一路”报道特色探析》一文中,以《新京报》在2017“一带一路”国际合作高峰论坛中的报道作为案例,剖析《新京报》的报道特色。《重庆日报》编委张红梅及经济新闻中心记者陈钧的《<重庆日报>:地方党报参与“一带一路”报道的探索与实践》一文,以在“一带一路”报道中地方媒体如何发挥能动作用为研究问题,根据《重庆日报》的报道经验为地方媒体参与“一带一路”报道提供新做法及建议。何百林、张红梅等人的研究以地方媒体为对象,力求探索地方媒体参与“一带一路”报道的路径,认为地方媒体在“一带一路”报道中亦可冇作为。

......................

...............................................

第2章《印度时报》“一带一路”报道的内容分析

2.1研究说明

2.1.1研究对象

印度是世界四大文明古国之一,漫长的历史中,印度形成了多民族、多语言、多宗教、多文化的特点。今天的印度有100多个民族,其中印度斯坦族约占总人口的30%,其他较大的民族包括马拉提族、孟加拉族、比哈尔族等。世界各大宗教在印度都有信徒,印度宗教中印度教教徒和穆斯林分别占总人口的80.5%和13.4%。印度的官方语言是印地语和英语。在印度,英语是社会地位的象征,上层社会重视英语教育,因而英语媒体的主要读者群是印度社会地位较高的阶层。在印度英文报纸中,《印度时报》的影响力最大。

《印度时报》是最早派出驻华记者的印度媒体,在对华报道方面走在印度媒体最前列,印度关于中国最有代表性的观点也多出自《印度时报》。

类目的制定是对内容的分类,是内容分析的核心工作。类目的拟定越周延明确,专题研究愈是深入,也愈具有学术价值。类目的制定必须符合研究目的、反映研究问题,遵循穷尽、互斥、独立、单一、功能、可操纵以及信度与效度的原则。报道内容即文本本身,不会直白的告诉研究者对报道议题的偏好,这一切依赖于研究者敏锐的意识以及客观的编码。

笔者逐一阅读186份文本材料,根据文本特点,共设计报道时间、报道数量、报道篇幅、标题主体、报道议题、稿件来源、消息来源、报道倾向、发稿地点等9个指标逐项进行分析。(编码表见附录)。

..........................

2.2新闻文本的基本概述

笔者利用统计软件SPSS,对本研究每组变量进行了基本统计,结果如下:

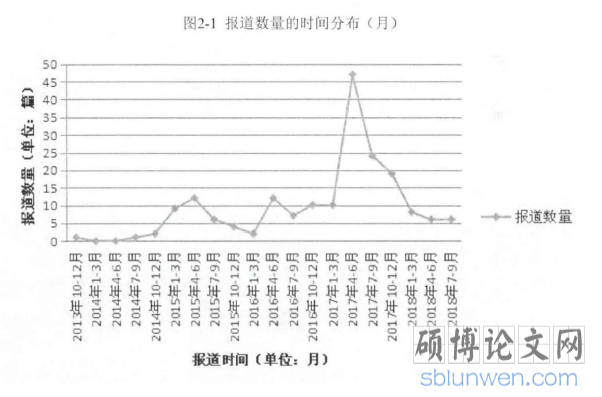

2.2.1报道数量

对某一特定议题新闻的报道数量的多寡至少可反映以下几个方面的问题。一是该议题本身的价值,二是直接反映出媒体对该议题的关注程度,三是对该议题正面报道、负面报道的变化趋势可以反映媒体对此议题的态度观点,四是反映该媒体受众接受的与该议题相关的讯息的多寡。

.............................

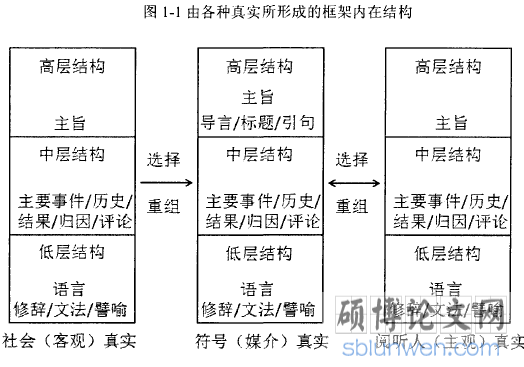

第3章《印度时报》“一带一路”报道的框架分析....................25

3.1高层次框架分析....................25

3.2中层次框架分析.......................28

第4章报道框架与成因分析..................37

4.1媒介组织因素..................37

4.2与中国的政治冲突.......................38

第4章报道框架与成因分析

4.1与中国的政治冲突

在《印度时报》涉及一带一路的报道中,政治议题数量最多,内容也最丰富。著名学者郑永年曾指出,中印关系是中国除中美关系之外最重要的国际关系,甚至在某种程度上影响着中国未来的发展进程。谈到中印关系,绕不过的坎儿有以下三点:一是中印战争;二是藏南地区领土争端;三是印巴克什米尔地区领土争端。

从历史来看,中印两国分别于二战结束后数年内成立,印度因为从英国殖民者手中争取到独立,决定了其资本主义社会的发展道路,两国建交于1950年4月1日,印度是第一个同中国建交的非社会主义国家。两个国家也曾有过关系的黄金期。印度总理尼赫鲁曾积极推动中印关系发展,大力提倡“中印是亲兄弟”口号。1954年,两国总理实现互访,在“万隆会议”上共同倡导了著名的和平共处五项原则。事实上中印战争爆发之前,两国关系一度非常友好,尼赫鲁访问中国时,中国政府组织100万民众欢迎,获得极大的殊荣。后来随着印度对我国边境领土的蚕食,藏地方分裂势力的支持,两国关系一步步走向紧张,最终于1962年双方爆发中印战争,尼赫鲁支持下的印度主动出兵挑起战争,战争的结果印度惨败,中印两国从此交恶。此后,印度开始向与中国关系破裂的苏联靠近,并长期得到苏联的支持。直到冷战结束前夕,1988年时任印度总理拉吉夫.甘地访华,两国关系才逐步实现正常化。

................................

结语

综上分析,《印度时报》“一带一路”报道受媒介组织、与中国政治冲突、印度的大国情结、印度的经济崛起愿望等因素等影响,导致印度不能够客观看待“一带一路”倡议,对“一带一路”倡议充斥着质疑排斥情绪,在报道中使用“威胁与竞争”框架,扭曲“一带一路”倡议的真实理念。

由前述的分析可知,《印度时报》对“一带一路”的顾虑主要是中巴经济走廊经过了克什米尔地区。印度认为“一带一路”框架下的中巴经济走廊项目实际上承认了巴基斯坦对克什米尔地区的主权,因此极力抵制。针对印巴领土争端问题,中国的态度一向是不干涉别国争议。中国的做法毫无疑问是非常正确的,印巴领土争端问题只能由印巴两国自己解决,与中国无关。印方因此放弃在“一带一路”倡议下和中国的合作机会,这是印度的损失。《印度时报》最为关切的问题不是短时间内能够解决的,我们要认清这一点,在此基础上寻求别的可能。两国间的对话或许解决不了实际问题,但保持友好互动是解决问题的前提。两国媒体间加强交流,在印度最关切的问题上耐心解释,表达中国的态度和诚意,可最大程度地增信释疑。

参考文献(略)

由前述的分析可知,《印度时报》对“一带一路”的顾虑主要是中巴经济走廊经过了克什米尔地区。印度认为“一带一路”框架下的中巴经济走廊项目实际上承认了巴基斯坦对克什米尔地区的主权,因此极力抵制。针对印巴领土争端问题,中国的态度一向是不干涉别国争议。中国的做法毫无疑问是非常正确的,印巴领土争端问题只能由印巴两国自己解决,与中国无关。印方因此放弃在“一带一路”倡议下和中国的合作机会,这是印度的损失。《印度时报》最为关切的问题不是短时间内能够解决的,我们要认清这一点,在此基础上寻求别的可能。两国间的对话或许解决不了实际问题,但保持友好互动是解决问题的前提。两国媒体间加强交流,在印度最关切的问题上耐心解释,表达中国的态度和诚意,可最大程度地增信释疑。

参考文献(略)