第一章 绪论

一、研究背景

环境新闻起源于美国,20 世纪初,美国工业的迅猛发展,带动美国经济的飞速发展,同时环境遭受到大范围的破坏。由此,美国自然资源保护运动逐渐兴起,环境问题开始成为 20 世纪初各国政府和人民开始重视的一个严峻话题。1962 年美国海洋生物学家蕾切尔·卡逊出版《寂静的春天》引起社会热议,新闻媒体开始报道与环境有关的新闻事件。随着斯德哥尔摩“人类环境大会”召开,各国环境组织的成立,环境新闻报道日益增多,环境新闻开始朝学科化、专业化道路发展。

相对于美国,我国的环境新闻发轫较晚,但近些年发展很快。1985 年,《中国环境报》诞生,标志着中国环境报道向专业化迈出重大一步,1986 年中国环境新闻记者协会成立,1993 年中国加入国际环境新闻记者协会,由此说明,中国的环境新闻已经融入世界环境新闻潮流之中。①国内影响力较大的媒体纷纷开辟环境专栏如《南方周末》绿色版、《中国青年报》绿专版等等。中国的环境新闻发展在国内最具影响力的几家纸报带领下,向专业化发展壮大。

环境的重要性逐渐上升到国家领导人的决策视野之中,生态文明建设成为我国新提出的一大发展战略。十九大报告中习近平总书记指出,人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。②习总书记的讲话表明,环境与人类的发展必须相向,共同保护唯一的地球家园,习主席重视环境的理念在制度设计上得以落实,2018 年 3 月第十三届全国人民代表大会批准了国务院机构改革方案,专门成立生态环境部,用以保护和改善我国的生态环境。习主席非常重视贵州的发展,特意在贵州当选十九大代表,旨在表明中央帮助贵州全面脱贫与加速发展的决心,面对贵州生态较为脆弱的特点,习主席指示贵州的发展要守住发展和生态两条底线这一精神得到贵州省委省政府的贯彻落实,2017 年 4 月 16 日,贵州省第十二次党代会召开,特别强调要“牢牢守住发展和生态两条底线,全力实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动”,奋力开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来。①在国家对贵州的生态文明建设与经济发展高度重视的背景下,贵州在追求经济发展的同时,又必须对生态资源进行保护和利用,实现绿色经济增长。

.............................

二、研究意义

1.理论意义。环境新闻在我国出现时间较晚,研究时间较短,因此对《贵州日报》环境新闻框架研究丰富了我国的环境新闻学研究。把传播学中框架理论运用到环境新闻报道中,探究《贵州日报》现有的环境新闻框架模式,对框架理论效果研究有一定的补充价值。目前对环境新闻框架研究仅限于《南方周末》、《中国环境报》等国内知名的较大的媒体环境新闻报道,对于地方性党媒环境新闻框架研究较少,

二、研究意义

1.理论意义。环境新闻在我国出现时间较晚,研究时间较短,因此对《贵州日报》环境新闻框架研究丰富了我国的环境新闻学研究。把传播学中框架理论运用到环境新闻报道中,探究《贵州日报》现有的环境新闻框架模式,对框架理论效果研究有一定的补充价值。目前对环境新闻框架研究仅限于《南方周末》、《中国环境报》等国内知名的较大的媒体环境新闻报道,对于地方性党媒环境新闻框架研究较少,

本研究聚焦于《贵州日报》环境新闻框架,在一定意义上加强了贵州党报环境新闻框架研究。

2.实践意义。中国的环境问题日益严峻,仅靠个人或者机构是无法改变中国环境的巨大问题,必须依靠整个社会民众的一齐努力。用环境新闻报道去唤起社会民众的环保意识,是目前环境新闻报道的一大目的。本研究的成果对于政府来说为对贵州省今后环境工作的决策和执行提供一定参考;对于党媒来说,探究《贵州日报》环境新闻框架现有模式,有利于党媒完善自身环境新闻报道,为媒体指导记者写出更加专业的环境新闻提供一定的参考价值;对于社会来说,本研究成果有助于公众了解贵州党媒环境新闻报道的重点及手法、掌握贵州省环境工作的动向和机制、明白生态环境对于社会发展的重要意义,从而更自觉地响应政府号召,在行动上做出保护环境之举。

...........................

第二章 本研究理论支撑2.实践意义。中国的环境问题日益严峻,仅靠个人或者机构是无法改变中国环境的巨大问题,必须依靠整个社会民众的一齐努力。用环境新闻报道去唤起社会民众的环保意识,是目前环境新闻报道的一大目的。本研究的成果对于政府来说为对贵州省今后环境工作的决策和执行提供一定参考;对于党媒来说,探究《贵州日报》环境新闻框架现有模式,有利于党媒完善自身环境新闻报道,为媒体指导记者写出更加专业的环境新闻提供一定的参考价值;对于社会来说,本研究成果有助于公众了解贵州党媒环境新闻报道的重点及手法、掌握贵州省环境工作的动向和机制、明白生态环境对于社会发展的重要意义,从而更自觉地响应政府号召,在行动上做出保护环境之举。

...........................

一、环境新闻学

作为新闻别类里的一个分支,是一个新兴发展的事物,由于社会对于环境保护的重视使它迅速成为一个独立报道领域。目前国内对环境新闻的研究尚未深入,未对环境新闻进行一个权威的定义。

《中国环境报》报社社长许正隆理解为,用新闻手段传播人们所关心的环境信息,是变动着的环境事实与新闻表达或传播方式的完美结合。

学者程少华对环境新闻做了狭义和广义的定义,狭义的理解是指大众传播手段传递的、公众普遍关注的各种环境保护方面的信息;广义的理解是指以大众传播手段传递的、为达到人与自然和谐相处可持续发展而进行各种活动的信息。简言之就是以新闻形式反映变动着的环境事实。

这两位学者主要从新闻的形式结合环境新闻的特征,以新闻的本质去定义环境新闻,对环境新闻的定义偏向于新闻产生的形式。

美国著名环境记者麦可佛罗梅(Micheal Frome)对环境新闻的理解为,是在制定决策中,基于调查研究,以准确材料为依据的一种有目的、为公众而写的,反映环境变化问题的新闻写作。

学者张威对环境新闻学的定义是,它聚焦于人与自然环境的矛盾及其产生的社会问题,重在将人类环境的现状告知受众,引起社会的警示。

学者王宏波理解为,专指以反映人们从事保护土地、森林、草原、能源、水资源、植树造林、江河湖泊小流域治理、美化环境、防风治沙、净化空气、城市生活垃圾分类回收、防治和综合治理“三废”、改善野生动物栖息和繁衍环境、取缔沿江河湖泊污染严重的小矿山和小工厂、抵御自然灾害、维护生物多样性等。

以上三位学者从环境新闻报道的目的来定义它,记者对环境新闻报道的目的是引起人们对环境的重视,让政府出台环境改善的措施,引导人们参与监督环境保护中来。他们都认为环境新闻是为公众所产生的一种具有使命感的专业性新闻。

...........................

二、框架理论

1955 年人类学家贝特森提出“元传播”概念,他认为任何一种传播活动同时都在传递元素构成的信息组合,“框架”就是如何理解彼此的符号。③框架用于解释人们互相理解的符号,一种约定俗成的规则,这个框架理论运用于社会学研究领域。 直到 1974 年社会学家戈夫曼在《框架分析》一书中提出:框架指人们用来认识和阐释外在客观世界的认知结构,人们对于现实生活经验的归纳、结构与阐释都依赖一定的框架,框架使得人们能够定位、感知、理解、归纳众多具体信息。① 他认为框架既是指人们脑海中对事物固有的认知和印象,这个印象来源于人们的生活经历,就如同刻板印象;又是指人们根本这个原有的框架来构建新的框架影响人们的认知。戈夫曼的框架理论对新闻学研究产生了直接的影响,指导了往后的学者对框架理论的完善。

20 世纪 80 年代框架理论进入传播学领域,吉特林认为“框架就是关于存在着什么、发生了什么和有什么意义这些问题上进行选择、强调和表现时使用的准则”②,也就是说框架是一种有目的性的选择手段。

甘姆森在吉特林的“有目的的选择”上,更加明确的指出,框架分为两层意义,第一层指界限(boundary),对事件框定的范围,在这个范围内的事物,形成对人们认知世界的一部分;第二层建构指(frame),用框架建构来解释社会现象③。这个定义中框架既有动词(再建构)又包含名词(外部选择),第一层次选取需要的部分,这个被选择的部分就成为人们认知的世界,第二层次为人们运用主观能动性去建构想建构的世界。前者强调框内的内容是一种“拟态环境”,后者强调框架形成过程是动态的。

................................

第三章 框架内容:议题分析 ................................. 15

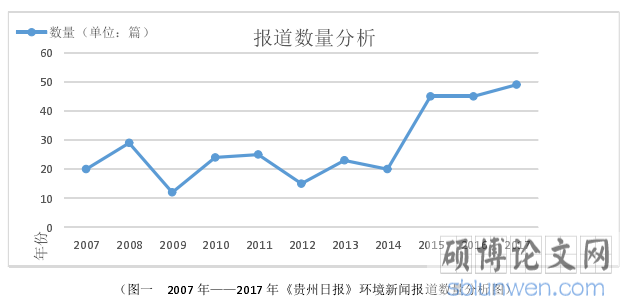

一、报道数量:呈曲线上升趋势 ......................................... 15

(一)环境突发事件是环境新闻报道的直接因素 ............................. 16

(二)政府重要工作设置环境新闻议题,增多报道数量 ........................ 16

第四章 框架形式:报道方式 .......................................... 29

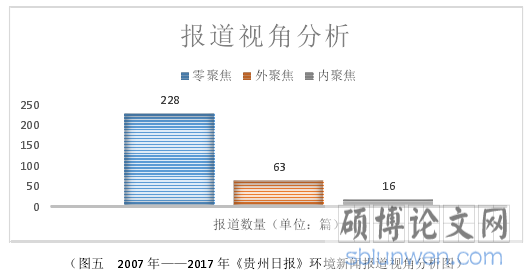

一、报道视角:以零聚焦视角为主 .................................. 29

(一)零聚焦视角:叙事自由,但缺乏可信度 ............................... 30

(二)外聚焦视角:是客观报道最有力的报道视角 ........................................... 31

第五章 环境新闻框架现有模式 .............................. 44

一、框架现有模式 ............................... 44

(一)成就主导型框架 .................................. 44

(二)绿色发展框架 ..................................... 46

第六章 环境新闻框架存在的不足及改进措施

一、存在的不足

《贵州日报》环境新闻报道形成了成就主导型框架、绿色发展框架、数据事实框架,从报道内容和报道方式中,分析出《贵州日报》环境新闻存在的不足之处。

(一)存在第三方失语现象

媒体作为新闻报道的实施者,在新闻实践中处于主动地位,且掌握着平台、渠道等,媒体往往有权决定谁是新闻报道中的发声者,同时也会造就一批新闻报道中的失语者。

《贵州日报》环境新闻选择成就主导型框架,就造成了除政府信源外的信源成为失语者。在消息源选择上,政府信源占据一半的信源总数,在报道中政府信源成为报道唯一信源或者主要信源,从消息源分析中得出政府信源构建出它生态环境领导者形象,在报道中显示出它媒介话语中党和政府的主体角色。同时也会出现,弱化民众、公司企业、专家学者、环保组织的存在感,使公众的注意力集中在政府部门对环境治采用的措施、成果和生态经济建设中的领导,对专家话语解释、民众环境诉求、公司及环保组织生存状况、意见和关注点等等第三方利益主体有所忽视。

从《贵州日报》的性质来说,党报是党和人民的喉舌,社会主义新闻传播事业应该以正面宣传为主。因此,环境新闻报道的倾向性也是积极、正面为主的宣传党和政府在环境工作中的成果。但是由于其他消息源的存在感较弱,在一味的引用政府信源的同时,忽视对其他消息源的利益表达,造成报道失衡。

..........................

结语

中国的环境新闻报道,虽然发轫较晚,但近年来随着生态环境的进一步恶化和国家生态战略的实施,环境新闻占据越来越重要的地位,被公众所关注。《贵州日报》作为贵州省委机关报,作为党和政府的喉舌,更有责任和义务为贵州生态环境发展做出努力。

本文对《贵州日报》2007 年至 2017 年环境新闻框架研究,根据甘姆森的框架理论,采用内容分析法制定多个类目,从内容和形式两个方面对框架结构进行研究。在框架内容上,通过对数量、主题、倾向性分析,得到报道数量呈上升趋势,报道主题以绿色产业占比最大,以正面、中立报道为主的倾向性,总结出在框架内容上以生态经济与政府工作议题为十年的主线;在框架形式上,通过对报道视角、消息源。报道体裁分析,得到报道视角以零聚焦为主,消息源以政府信源为主,报道体裁以消息为主通讯为辅,总结出在框架形式上以运用客观手法为主。

通过对《贵州日报》框架内容和框架形式的结构分析,得出报道框架以成就主导型框架、绿色发展框架、数据事实框架为主。这些框架的成因是多个因素产生的共同结果,首先《贵州日报》作为贵州省委机关报,是一份党报,它的主要目的是维护统治阶级的利益,因此,它的消息源、报道基调、主要议题都受到报纸地位的影响;其次贵州经济发展需要生态经济作为重要组成力量,需要《贵州日报》对生态经济设置长期议题,引导公众关注;最后,塑造公众的环境价值观需要,将绿色发展理念融入到报道中。

参考文献(略)