第一章《南方周末》环境新闻报道的历史梳理

第一节 政经视角下的环境新闻报道(2009 年以前)

《南方周末》创刊于 1984 年 2 月,虽然它的隶属于广东省委机关报,但是它与一般的党报有很大不同,报道内容相对活跃,信息量丰富,比党报更加贴近民众的生活,因此一经发售便广受读者欢迎,创刊第一年发行量就超过十万份,成为了业界一批主打文化娱乐性报刊的标杆示范。在国内社会不断的变革影响之下,《南方周末》也多次实现转型,在中国报业史上留下了浓墨重彩的一笔。

一、环境新闻初问报界

中国的环境新闻诞生于 20 世纪 70 年代,受到国际环保运动给的影响,1973年,中国环境保护事业正式起步。这一年,国家环保总局主办的中国第一份环境专业杂志《环境保护》创刊,标志着我国的环境新闻开始进入萌芽状态。但当时整个国家被政治运动的氛围笼罩,环境新闻产生的影响微乎其微。改革开放以来,我国经济快速发展,生产力水平大幅提高,一切都以追求经济效益为核心,全然忽视了由此带来的环境代价。当时我国工业化重新起步正蓬勃发展,因此环境新闻大多与工业化带来的环境污染有关。

进入 80 年代后,我国经济持续增长,人口急剧膨胀,出现了生态破环、资源短缺等一系列环境问题,人与自然的关系变得紧张起来,国人意识到环境问题的严重危害性,开始探寻环境保护的意义。1984 年,“环境保护”被立为基本国策,上升至国家战略的高度。同年,国内第一家专业环境报纸《中国环境报》创刊,开启了对全国范围内环境意识的普及工作。与此同时,《人民日报》、《光明日报》等一批报刊杂志也开辟了环境专栏,国内出现了第一批环境记者群体。①1989 年,《中国环境保护法》正式通过,这部法律是新中国成立后的第一部环境方面的立法,对于改善和保护我国环境起到了积极的推动作用。

...........................

《南方周末》创刊于 1984 年 2 月,虽然它的隶属于广东省委机关报,但是它与一般的党报有很大不同,报道内容相对活跃,信息量丰富,比党报更加贴近民众的生活,因此一经发售便广受读者欢迎,创刊第一年发行量就超过十万份,成为了业界一批主打文化娱乐性报刊的标杆示范。在国内社会不断的变革影响之下,《南方周末》也多次实现转型,在中国报业史上留下了浓墨重彩的一笔。

一、环境新闻初问报界

中国的环境新闻诞生于 20 世纪 70 年代,受到国际环保运动给的影响,1973年,中国环境保护事业正式起步。这一年,国家环保总局主办的中国第一份环境专业杂志《环境保护》创刊,标志着我国的环境新闻开始进入萌芽状态。但当时整个国家被政治运动的氛围笼罩,环境新闻产生的影响微乎其微。改革开放以来,我国经济快速发展,生产力水平大幅提高,一切都以追求经济效益为核心,全然忽视了由此带来的环境代价。当时我国工业化重新起步正蓬勃发展,因此环境新闻大多与工业化带来的环境污染有关。

进入 80 年代后,我国经济持续增长,人口急剧膨胀,出现了生态破环、资源短缺等一系列环境问题,人与自然的关系变得紧张起来,国人意识到环境问题的严重危害性,开始探寻环境保护的意义。1984 年,“环境保护”被立为基本国策,上升至国家战略的高度。同年,国内第一家专业环境报纸《中国环境报》创刊,开启了对全国范围内环境意识的普及工作。与此同时,《人民日报》、《光明日报》等一批报刊杂志也开辟了环境专栏,国内出现了第一批环境记者群体。①1989 年,《中国环境保护法》正式通过,这部法律是新中国成立后的第一部环境方面的立法,对于改善和保护我国环境起到了积极的推动作用。

...........................

第二节 步入常态化的环境新闻报道(2009—2014)

进入新世纪的前几年,我国重大环境事件频发,从圆明园防渗事件、怒江大坝溃坝到淮河水污染、厦门 PX 事件,环境议题越来越多地在传统媒体上呈现,对人类的破环行为发出警告。但是由于当时环境新闻尚未形成系统的报道规模,《南方周末》的环境新闻分布情况并不固定,通常根据环境事件的性质划分入政治、经济、社会等板块。2009 年,哥本哈根气候谈判大会聚集了全世界的眼光,

进入新世纪的前几年,我国重大环境事件频发,从圆明园防渗事件、怒江大坝溃坝到淮河水污染、厦门 PX 事件,环境议题越来越多地在传统媒体上呈现,对人类的破环行为发出警告。但是由于当时环境新闻尚未形成系统的报道规模,《南方周末》的环境新闻分布情况并不固定,通常根据环境事件的性质划分入政治、经济、社会等板块。2009 年,哥本哈根气候谈判大会聚集了全世界的眼光,

全球变暖问题已经成为各国共同面对的挑战。科学发展观、生态文明等议题的提出和落实,也带来了绿色新闻的政治气候。加之公众意识的觉醒、绿色产业的兴起,绿色新闻报道逐渐饱满和系统化。

一、《南方周末》绿色版的创立

一、《南方周末》绿色版的创立

2009 年 10 月 8 日,一批心怀绿色理想的新闻人从各个部门聚集到一起,《南方周末》成立了专司环境新闻报道的绿色版,成为全国纸媒首创的绿色新闻版块,开启了对环境领域的深耕。绿色新闻部的记者队伍年龄都在 30 岁左右,报道经验丰富又充满干劲。他们的报道既坚守南周品质,又竭力在报道模式、采写路径上谋求出新,绿版的记者们不仅如往常一样深入一线,还开展了行动性、民调类新闻。 比如设立“漂绿榜”以监督企业漂绿行径;制定并发布了中国第一份市长低碳意识的问卷调查;设计了“旱动中国”、“核电恐慌”的在线调查;邀请环保组织、环保读者共同倡导抵制活熊取胆行动等等。凭借积淀多年的社会影响力,“绿色版”初问世就获得了广大读者的关注,集中系统的绿色报道快速吸引了业内注意,很快占领了环境新闻的高地。

.....................

第二章 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的内容分析

第一节 研究设计

本文以《南方周末》绿色版的环境新闻为研究对象,首先是因为《南方周末》专注于深度报道,对环境事件的来龙去脉剖析地较为透彻,其报道模式已经相对成熟,具有一定的研究意义。其次是《南方周末》在国内纸媒界的地位十分稳固,一直以严肃客观著称,深具社会公信力,受到知识型读者的欢迎,“绿色版”的创立也体现了《南方周末》这支环保先行军的决心,在业界起到了一定的标杆示范作用。

一、取样方法

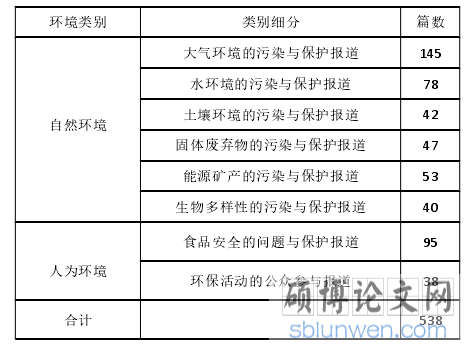

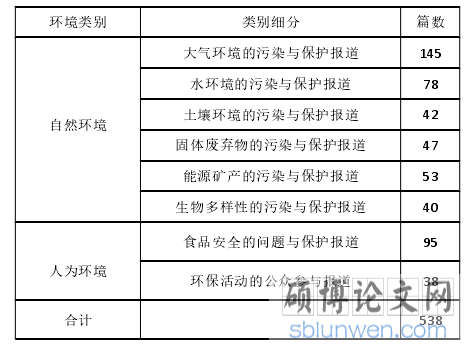

本文将《南方周末》绿色版的环境新闻作为研究对象,选取《南方周末》绿色版从 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,共 538 篇环境新闻报道,通过对环境类别、报道体裁、消息来源、报道主题、报道倾向等相关类目的分析,探究其议题设置的偏向,消息来源的选择,新闻文本的话语特点等,立体化地呈现《南方周末》绿色版环境新闻的广度、深度和态度。

二、类目建构

1、环境类别。本文依据报道内容,结合环境的具体概念和环境新闻的广义定义,将研究样本分为“自然环境”和“人为环境”两大类别。“自然环境”是人类生活和生产所必需的自然条件和自然资源的总称,即阳光、温度、气候、土壤等自然因素的总和。“人为环境”是人类为不断提高物质和精神生活水平,有计划、有目的地建立起来的空间。本文将自然环境细分为“大气环境”、“水环境”、“土壤环境”、“固体废弃物”、“能源矿产”、“生物多样性”6 个类别。人为环境细分为“食品安全”与“公众环保参与”2 各类别。

2、报道体裁。将绿色版环境新闻的新闻体裁划分为“消息”、“评论”、“深度报道”、“通讯”、“人物访谈”、“图片新闻”等 6 个类目。

3、信息来源。信息来源根据稿件作者的身份来划分。将绿色版环境新闻的信息来源分为“本报记者”、“政府官员”、“专家学者”、“公司企业”、“普通民众”、“环保 NGO”、“其他媒体”等 7 个类目。

.............................

第二节 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的内容分析

本小节对《南方周末》绿色版 2015 年 1 月至 2017 年 12 月共 538 篇环境报道,从报道主题、报道来源、报道倾向和报道体裁的选择这五个层面进行内容分析。本文除了将三年所有样本进行纵向的总体分析对其特点进行总结之外,还在参考前人已有的研究文献和结论基础上,本章节设定了几个研究问题的假设:假设 1:《南方周末》绿色版环境新闻报道主题关注最多的是“环境保护”;假设 2:《南方周末》绿色版环境新闻报道来源最多的是“政府部门”;假设 3:《南方周末》绿色版环境新闻报道基调最常使用的是“中立”报道;假设 4:《南方周末》绿色版环境新闻报道体裁使用最多的是“深度报道”形式。

一、环境类别:“自然+人为”的深绿理念

(一)环境的概念

在地球几十亿年的漫长发展进程中,逐渐形成了适合人类生存的环境,从而形成了生命。世界卫生组织给环境的定义是:在特定时刻由物理、化学、生物及社会的各种因素构成的整体状态,这些因素可能对生命机体或人类活动直接或间接地产生现实的或远期的作用。人类存在的环境包括自然环境和生活环境,其组成和质量的优劣都与健康密切相关。

前文已将本研究的环境概念定义为广义概念,包括自然环境和人为环境。业界广泛认为,广义的环境不应该只是单纯的自然生态面貌,还应该包括整个人类的心理环境、生理环境,这其中又包括人类的生活环境、交际环境、人与动植物的相处环境等等有社会因素的环境内容。

..............................

本文以《南方周末》绿色版的环境新闻为研究对象,首先是因为《南方周末》专注于深度报道,对环境事件的来龙去脉剖析地较为透彻,其报道模式已经相对成熟,具有一定的研究意义。其次是《南方周末》在国内纸媒界的地位十分稳固,一直以严肃客观著称,深具社会公信力,受到知识型读者的欢迎,“绿色版”的创立也体现了《南方周末》这支环保先行军的决心,在业界起到了一定的标杆示范作用。

一、取样方法

本文将《南方周末》绿色版的环境新闻作为研究对象,选取《南方周末》绿色版从 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,共 538 篇环境新闻报道,通过对环境类别、报道体裁、消息来源、报道主题、报道倾向等相关类目的分析,探究其议题设置的偏向,消息来源的选择,新闻文本的话语特点等,立体化地呈现《南方周末》绿色版环境新闻的广度、深度和态度。

二、类目建构

1、环境类别。本文依据报道内容,结合环境的具体概念和环境新闻的广义定义,将研究样本分为“自然环境”和“人为环境”两大类别。“自然环境”是人类生活和生产所必需的自然条件和自然资源的总称,即阳光、温度、气候、土壤等自然因素的总和。“人为环境”是人类为不断提高物质和精神生活水平,有计划、有目的地建立起来的空间。本文将自然环境细分为“大气环境”、“水环境”、“土壤环境”、“固体废弃物”、“能源矿产”、“生物多样性”6 个类别。人为环境细分为“食品安全”与“公众环保参与”2 各类别。

2、报道体裁。将绿色版环境新闻的新闻体裁划分为“消息”、“评论”、“深度报道”、“通讯”、“人物访谈”、“图片新闻”等 6 个类目。

3、信息来源。信息来源根据稿件作者的身份来划分。将绿色版环境新闻的信息来源分为“本报记者”、“政府官员”、“专家学者”、“公司企业”、“普通民众”、“环保 NGO”、“其他媒体”等 7 个类目。

.............................

第二节 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的内容分析

本小节对《南方周末》绿色版 2015 年 1 月至 2017 年 12 月共 538 篇环境报道,从报道主题、报道来源、报道倾向和报道体裁的选择这五个层面进行内容分析。本文除了将三年所有样本进行纵向的总体分析对其特点进行总结之外,还在参考前人已有的研究文献和结论基础上,本章节设定了几个研究问题的假设:假设 1:《南方周末》绿色版环境新闻报道主题关注最多的是“环境保护”;假设 2:《南方周末》绿色版环境新闻报道来源最多的是“政府部门”;假设 3:《南方周末》绿色版环境新闻报道基调最常使用的是“中立”报道;假设 4:《南方周末》绿色版环境新闻报道体裁使用最多的是“深度报道”形式。

一、环境类别:“自然+人为”的深绿理念

(一)环境的概念

在地球几十亿年的漫长发展进程中,逐渐形成了适合人类生存的环境,从而形成了生命。世界卫生组织给环境的定义是:在特定时刻由物理、化学、生物及社会的各种因素构成的整体状态,这些因素可能对生命机体或人类活动直接或间接地产生现实的或远期的作用。人类存在的环境包括自然环境和生活环境,其组成和质量的优劣都与健康密切相关。

前文已将本研究的环境概念定义为广义概念,包括自然环境和人为环境。业界广泛认为,广义的环境不应该只是单纯的自然生态面貌,还应该包括整个人类的心理环境、生理环境,这其中又包括人类的生活环境、交际环境、人与动植物的相处环境等等有社会因素的环境内容。

..............................

第一节 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的特点.... 39

一、主动策划,设置绿色议程.............................40

二、多元叙事,讲好新闻故事..............................43

第四章 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的不足与展望...56

第一节 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的不足.... 56

一、弱势群体话语旁落.........................56

二、舆论监督作用弱化...................................57

第四章《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的不足与展望

第一节 《南方周末·绿色版》环境新闻(2015-2017)的不足

在对绿色版的环境新闻进行内容分析之后,笔者发现绿色版的环境新闻更加注重政府的权威话语,又由于有关政府环保议题的增加,中立报道数量增加,绿色版的环境监督作用逐渐弱化。同时,与受众之间的沟通减少,不利于环境信息的有效传递,对于公民环保意识的培养效果将大打折扣。

一、弱势群体话语旁落

在第二章的消息来源分析中,可以发现《南方周末》的环境新闻报道除了以本报记者为主要消息源之外,还倾向于官方话语和专家学者作为消息源,对于公司企业、环保 NGO 和普通民众的消息来源使用较少。在报道议题的设置上,除了对传统环境问题的关注之外,其环境报道在政府及环保部门对环境问题的治理措施及成果方面设置了大量篇幅,其次是专家学者对于专业问题的解读与普及。对公司企业、环保 NGO 和普通民众虽然也有提及,可以说是《南方周末》注重大局观的体现,但是相比于前几类议题,其存在感十分微弱。2015 年以来,绿色版取消了“绿眉”栏目的设置,因此与读者的互动有所减少。企业、民众与环保 NGO 的生存状态、对环境问题的意见和意见都未得到重视,几乎处于失语状态。

传统媒体的新闻生产受到政治因素和业内体制的双重制约,《南方周末》隶属于南方报业集团,是《南方日报》的子报,也是党报事业的一部分。在社会主义中国,报纸是党的喉舌和宣传工具,报纸的作用是传达党的方针政策,统一群众认识,此外还可激浊扬清、针砭时弊,给党传递来自基层的信息。中国的环保问题最初是由政府推动的,媒体身在其中的确较难实现各方利益平衡。近年来,随着我国环境法律体系不断完善,最严格环保法律等一系列环境法律政策出台,环境新闻报道越来越受到政府和传统主流媒体的重视,官方话语渐成主导。但是,环境问题与企业生产和民众生活息息相关,环境新闻报道也要多传达企业和民众的声音。

..............................

结语

生态议题的建构与生态文明的传播都依赖于新闻传播媒介,环境信息的有效传播也利于疏通政府与公众之间的沟通渠道,传递正确的生态环保价值观,引导生产与消费,促进人与自然的和谐共生,从而赋予了环境信息传播活动鲜明而深刻的时代意义。

《南方周末·绿色版》自 2009 年创立以来,一直是环境新闻报道领域的先行军。当时环境议题初在国内媒体中崭露头角,《南方周末·绿色版》的环境记者们便以敏锐的新闻洞察力抓住了此次契机,汇集各路志同道合的记者,开创了自己的专属版面,虽然缺乏可供借鉴的经验,却成就了极具自身特色的一片天地。从先前的分析当中不难看出《南方周末》在社会发展的大浪潮中,始终把握时代脉搏,紧跟时代命运。2015 年对于生态环境保护问题而言,无疑是重要的一年。新修订的《中国环境保护法》出台,从立法的高度对环境保护制度做出了强有力的规定与制约,这是我国在建立生态环保法律机制方面实现的重大突破,体现了国家治理环境问题的决心与恒心。我国的新闻媒体是党政喉舌,因此《南方周末·绿色版》的环境新闻的话语实践在 2015 年之后显现出了明显变化,从关注环境问题本身到开始践行生态法制理念,站在更高层面审视我国当前的环境治理问题。

本文收集了《南方周末·绿色版》自 2015 年到 2017 年间的 538 篇环境报道进行分析,发现《南方周末·绿色版》的环境报道,在策划绿色议题方面已经较为成熟,叙事视角丰富多样,抛开平铺直叙和刻板说教的写作形式,将故事性融入到新闻报道之中,增加了内容的可读性,显现出较为明显的风格特色。同时,其环境新闻还有着极强的风险意识,起到了为环境风险预警的作用,提高了全社会预见风险的能力。在人和自然的关系上,坚持以人为本,传递深绿色的生态理念,传播生态文明的永恒价值。但是,《南方周末·绿色版》的环境报道也存在着相应的问题,如忽视民众的弱势话语、舆论监督力度不足、与受众之间沟通不畅等。因此,只有在内容、形式及服务等多方面不断改进和完善环境新闻报道,

《南方周末·绿色版》方能在激烈的传媒竞争中长立不败之地,我国的环境治理方能走上良性循环的发展道路。

参考文献(略)

参考文献(略)