第 1 章 引言

1.1 问题的提出

1.1.1 研究背景

在移动互联网络中,传统媒体与新型媒体不断探索在渠道输出、终端落地、场景细化等方面的合作,并主动适应移动界面传播规律,着力打造具有传播力、影响力、公信力的传媒旗舰,另一方面,新型媒体以资本和技术双重动力为驱动,着力搭建全方位、多层次、立体化的内容生态和全产业链,在横向领域延伸传媒产业布局,在纵向领域深化传媒价值延伸,在业务发展、技术应用、前沿研发等方面持续输出。随着移动化的深入推进,视觉化也伴随着日益蓬勃的媒介发展而在公众的信息接触中无孔不入。根据《第 42 次中国互联网络发展统计报告》显示,“截至 2018 年 6 月,网络视频用户规模达 6.09 亿,较去年末增加 3014 万,占网民总体的 76.0%;手机网络视频用户规模达到 5.78 亿,较去年末增加 2929 万,占手机网民的 73.4%;综合各个热门短视频应用的用户规模达5.94 亿,占整体网民规模的 74.1%,合并短视频应用的网络视频用户使用率高达88.7%,用户规模达 7.11 亿;网络直播用户规模达到 4.25 亿,较去年年末微增294 万,用户使用率为 53.0%。”①

传统主流媒体和新型媒体纷纷押注视频传播,开发智能驱动生产线,对重大主题报道或者突发新闻事件提供强有力的视频直播支持。不难发现,无论从物质形态还是从生产机构而言,图像时代都以迸发的姿态昂首前行,这给图像的视觉修辞力量提供了滋生的土壤。视觉生产在遵循信息传播规律和新闻生产规律的基础上,同语言文字一样,不可避免地会运用图像来“说话”。公众在以视觉化手段作为风险感知主要途径的网络空间,受到场景化的社交环境、传播生态、技术手段和社会系统的影响,不同程度地裹挟在景观控制中。近年来,关于校园暴力、儿童性侵、医疗冲突、食品安全、保健隐患等的公共话题频发,纠葛的群体性利益、冲突、矛盾在视觉生产的作用下助长了极化情绪的蔓延,

公众情绪具有的封闭性和观望性特点极易引发网络情绪的井喷式宣泄和极端情绪性行为。视觉文化已经形成当代文化的重要景观,其蕴含的视觉性力量在为公众多样化表达和个性化叙事提供更多选择的同时,也为网络情绪的激发、聚集起到了隐性推动作用。

.........................

第 2 章 新媒体视觉修辞的“情绪偏向”

2.1 新媒体视觉修辞概述

2.1.1 新媒体视觉修辞涵义

(1)视觉修辞涵义

语言与修辞的渊源从古希腊雄辩术时就已经开始,中国传统的修辞学研究主要集中于句读、词汇、文法等的探讨,集成了叙事修辞、汉语修辞、语法修辞、口语修辞等一众成果。中国当代视觉修辞研究在批判性吸收国外修辞学成果的过程中,已逐渐形成了较为完备的体系。随着社会的发展与进步,修辞学的研究对象不再局限于语言学研究,在与其他学科的融汇贯通中不断延伸,并形成了以图像为主要研究对象的视觉修辞学。“视觉修辞是非语言修辞学的一部分,视觉修辞被认为是一种修辞技术,它是指一种借助图片、影像等视觉符号以实现人类传播意图的修辞方式。”①随着大众传播时代的到来,视觉修辞的探讨不单单局限于静态的“图”,越来越多地与各种影像缠绕在一起,逐步形成了相对完整的体系,“视觉修辞的研究对象是一个完整的修辞交际系统,它包括修辞者、交际对象、修辞手段、修辞方法、修辞规律、修辞效果,包括了视觉修辞文本的理解和认知过程。”

视觉修辞的首要问题即为视觉性——视觉图景及其存在的基本逻辑。视觉并不是单纯的影像问题,正是遮蔽在背后的力量选择和决定了它将以什么样的形式存在。可以说,视觉力量的发展就是在多重权力制衡中被征用、消解、抵抗,比如阿尔都塞、本雅明、阿多诺、德波、鲍德里亚等研究者从意识形态、资本工业、消费社会诸方面揭示了视觉力量背后的控制与规训。其次,视觉修辞的核心问题指向修辞的本质。关于“说服观”、“传播观”“认同观”、“生存观”等一些论争层出不穷。陈汝东③则主张从媒介发展与修辞发展的动态关系中探讨修辞,并强调它作为人类传播行为及实现其意图的一部分。此外,对于视觉修辞语法即视觉修辞术的研究是贯穿修辞学研究的不容置喙的重要层面。

......................

2.2 新媒体视觉修辞的“情绪偏向”

2.2.1 舆情议题中复杂的“情绪密码”

.........................

1.2 文献综述

1.2.1 国外研究综述

(1)关于视觉修辞的研究

20 世纪 50 年代,美国学者已经开始了对视觉修辞的探讨,到了 60、70 年代,传统的语言修辞研究已经不能完全解释和满足社会的发展。电影、电视、摄影等大众媒介的普及伴随着浩荡的社会观念和行为的一系列变革,使得关于不同媒介类型的视觉修辞研究开始走入公众视野。与此同时,语言传播学会于1971 年发表的《促进和完善修辞批评委员会的报告》对视觉修辞的发展也提出了一些建设性意见,进一步推动了视觉修辞研究的完善和发展。随着视觉文化对社会生活深入浸润,W.J.T.米歇尔提出了“图像转向”,并引发了关于图像研究的大讨论。Charles A.Hill 和 Marguerite Helmers①在《定义视觉修辞》中旗帜鲜明地提出“visual images to persuasion”,并着重于探究图像这种象征性表现形式如何作用于读者(work upon readers)。之后 Roland Barthes《图像修辞》、Rudolf Arnheim《视觉思维》、Gunther Kress 和 Theo Van Leeuwen《解读图像:视觉设计的语法》、John Berger《观看之道》一系列著作相继问世。Finnegan 肯定了“视觉修辞依靠视觉和视觉的批判性来阐明权力和知识在图像中以及图像周围所起作用的复杂动态关系”②,不过他更为关心的是视觉形象如何参与公共话语实践以及如何成为公众辩论的创新资源。总的来看,国外对于视觉修辞的研究主要集中于视觉符号及相应修辞理论的探讨。

.......................1.2.1 国外研究综述

(1)关于视觉修辞的研究

20 世纪 50 年代,美国学者已经开始了对视觉修辞的探讨,到了 60、70 年代,传统的语言修辞研究已经不能完全解释和满足社会的发展。电影、电视、摄影等大众媒介的普及伴随着浩荡的社会观念和行为的一系列变革,使得关于不同媒介类型的视觉修辞研究开始走入公众视野。与此同时,语言传播学会于1971 年发表的《促进和完善修辞批评委员会的报告》对视觉修辞的发展也提出了一些建设性意见,进一步推动了视觉修辞研究的完善和发展。随着视觉文化对社会生活深入浸润,W.J.T.米歇尔提出了“图像转向”,并引发了关于图像研究的大讨论。Charles A.Hill 和 Marguerite Helmers①在《定义视觉修辞》中旗帜鲜明地提出“visual images to persuasion”,并着重于探究图像这种象征性表现形式如何作用于读者(work upon readers)。之后 Roland Barthes《图像修辞》、Rudolf Arnheim《视觉思维》、Gunther Kress 和 Theo Van Leeuwen《解读图像:视觉设计的语法》、John Berger《观看之道》一系列著作相继问世。Finnegan 肯定了“视觉修辞依靠视觉和视觉的批判性来阐明权力和知识在图像中以及图像周围所起作用的复杂动态关系”②,不过他更为关心的是视觉形象如何参与公共话语实践以及如何成为公众辩论的创新资源。总的来看,国外对于视觉修辞的研究主要集中于视觉符号及相应修辞理论的探讨。

第 2 章 新媒体视觉修辞的“情绪偏向”

2.1 新媒体视觉修辞概述

2.1.1 新媒体视觉修辞涵义

(1)视觉修辞涵义

语言与修辞的渊源从古希腊雄辩术时就已经开始,中国传统的修辞学研究主要集中于句读、词汇、文法等的探讨,集成了叙事修辞、汉语修辞、语法修辞、口语修辞等一众成果。中国当代视觉修辞研究在批判性吸收国外修辞学成果的过程中,已逐渐形成了较为完备的体系。随着社会的发展与进步,修辞学的研究对象不再局限于语言学研究,在与其他学科的融汇贯通中不断延伸,并形成了以图像为主要研究对象的视觉修辞学。“视觉修辞是非语言修辞学的一部分,视觉修辞被认为是一种修辞技术,它是指一种借助图片、影像等视觉符号以实现人类传播意图的修辞方式。”①随着大众传播时代的到来,视觉修辞的探讨不单单局限于静态的“图”,越来越多地与各种影像缠绕在一起,逐步形成了相对完整的体系,“视觉修辞的研究对象是一个完整的修辞交际系统,它包括修辞者、交际对象、修辞手段、修辞方法、修辞规律、修辞效果,包括了视觉修辞文本的理解和认知过程。”

视觉修辞的首要问题即为视觉性——视觉图景及其存在的基本逻辑。视觉并不是单纯的影像问题,正是遮蔽在背后的力量选择和决定了它将以什么样的形式存在。可以说,视觉力量的发展就是在多重权力制衡中被征用、消解、抵抗,比如阿尔都塞、本雅明、阿多诺、德波、鲍德里亚等研究者从意识形态、资本工业、消费社会诸方面揭示了视觉力量背后的控制与规训。其次,视觉修辞的核心问题指向修辞的本质。关于“说服观”、“传播观”“认同观”、“生存观”等一些论争层出不穷。陈汝东③则主张从媒介发展与修辞发展的动态关系中探讨修辞,并强调它作为人类传播行为及实现其意图的一部分。此外,对于视觉修辞语法即视觉修辞术的研究是贯穿修辞学研究的不容置喙的重要层面。

......................

2.2 新媒体视觉修辞的“情绪偏向”

2.2.1 舆情议题中复杂的“情绪密码”

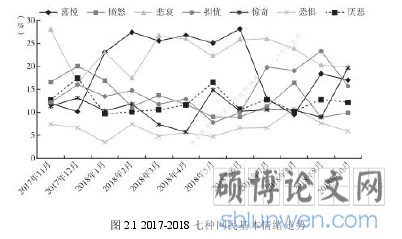

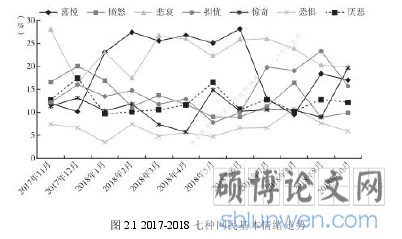

情绪具有一定的复杂性,不仅体现在情绪的种类繁多、特点不一,还体现为情绪往往不作为单独的存在而被表达,而是在传播过程中受多重情感因子地渗透综合地体现出来。有时人们很难把情绪和态度、意见、感情等感性内容完全分离,情感往往成为社会生活中关于主观世界的一道难题。在舆情议题中尤为如此,“信息传播中实际上包含了两重舆论,一是信息流,二是情绪流。这两种舆论形态是相互影响的。一方面,信息流中既有事实性信息,也有意见性信息。”①更为重要的是情绪本身具有生成和联合的能力,这加剧了情绪因子的复杂程度。我们常说的喜、怒、哀、乐四种情绪的基础上,还可以演化出惊奇、震惊、孤单、焦虑、抑郁、爱等多种情感状态。网络舆情中的个体情绪实际上因人而异,随机应变,显得更为纷繁杂芜。对于情绪的分类可以帮助我们更准确地揭开情绪的面纱,具有代表性的情绪分类方法之一是 Johnson 等人②的五分法,包括:高兴、恐惧、愤怒、悲哀、厌恶这五种基本的情绪。这五种基本情绪大致涵盖了目前网络环境下舆情的状态,故本研究主要从这五个基本层面对视觉修辞影响下的网络情绪进行分类。《2018 年中国互联网舆论分析报告》显示从 2017 年 11 月至 2018 年 10 月公众高兴、恐惧、愤怒、悲哀、厌恶等情绪的变化状态(如图 2.1),“2018 年 7 月随着中美贸易战正式打响、问题疫苗事件发生,网民的愤怒情绪占比较高,但随后事件逐渐演变为对经济、民生等领域的担忧,又加之房租上涨、‘消费降级’、民企困境等话题的推动,9 月网民担忧情绪占比快速上升,超过愤怒情绪,位列七种基本情绪之首。”③

..............................

..............................

第 3 章 新媒体视觉修辞“情绪扩散”过程.................................. 15

3.1 新媒体视觉修辞编码中的情绪诱导................................ 15

3.1.1 视觉符号的情绪唤起功能................................... 15

3.1.2 视觉隐喻的情绪暗示功能.................................. 17

第 4 章 新媒体视觉修辞产生的情绪效果............................. 34

4.1 视觉修辞传播下的网络情绪类型.......................................... 34

4.1.1 温情积极类情感............................................ 34

4.1.2 社会恐慌类情绪....................................... 36

第 5 章 网络情绪扩散的反思与极化情绪干预.................................. 44

5.1 网络情绪扩散的反思................................. 44

5.1.1 网络情绪扩散的情感动能................................ 44

5.1.2 网络情绪扩散的社会影响.................................... 46

第 5 章 网络情绪扩散的反思与极化情绪干预

5.1 网络情绪扩散的反思

5.1.1 网络情绪扩散的情感动能

(1)情绪扩散中的情感表达

在网络情绪扩散中,散落于网络空间的个体用户、意见领袖借助于图像表达来实现情意的互通。由于新媒介技术日新月异,故情感的表现手段也呈现多样化态势。表情包作为天然的传情达意工具,具有生动拟像和情境再现的优势,在网络热点事件中具有病毒式扩散的魔力。图像表意以现代汉语为基础,伴随着社交文化的而出现,兼具“示情”、“示意”两种功能。表情包凸显醒目要素,具有直观性特征,能以丰富的视觉文本图像生动展示表情、动作、语言等,抽象的角色状态与具象文字的结合可以创设某种情感氛围。2017 年 9 月 4 日,香港中文大学出现了许多带有“港独”字眼的激烈海报,但反“港独”的声音也以更加委婉、有趣的形式传递出去,涌现出了“原谅喷雾”、“班主任,看来还是作业太少了”、“闭嘴,别瞎说,我们两个很相爱”等以卡通形象与文字结合的表情包。制作者将表情角色赋予一定的情感、意志和身份,在二次创作中完成对表情角色塑造,并将自身情感以图像表达的形式传递出来。无论是个人生活的片段还是与社会历史密切相关的重要事件,图像表达方式从小切口去记录生活以将留存下来的视觉形象集结为影像集。

........................

5.1.1 网络情绪扩散的情感动能

(1)情绪扩散中的情感表达

在网络情绪扩散中,散落于网络空间的个体用户、意见领袖借助于图像表达来实现情意的互通。由于新媒介技术日新月异,故情感的表现手段也呈现多样化态势。表情包作为天然的传情达意工具,具有生动拟像和情境再现的优势,在网络热点事件中具有病毒式扩散的魔力。图像表意以现代汉语为基础,伴随着社交文化的而出现,兼具“示情”、“示意”两种功能。表情包凸显醒目要素,具有直观性特征,能以丰富的视觉文本图像生动展示表情、动作、语言等,抽象的角色状态与具象文字的结合可以创设某种情感氛围。2017 年 9 月 4 日,香港中文大学出现了许多带有“港独”字眼的激烈海报,但反“港独”的声音也以更加委婉、有趣的形式传递出去,涌现出了“原谅喷雾”、“班主任,看来还是作业太少了”、“闭嘴,别瞎说,我们两个很相爱”等以卡通形象与文字结合的表情包。制作者将表情角色赋予一定的情感、意志和身份,在二次创作中完成对表情角色塑造,并将自身情感以图像表达的形式传递出来。无论是个人生活的片段还是与社会历史密切相关的重要事件,图像表达方式从小切口去记录生活以将留存下来的视觉形象集结为影像集。

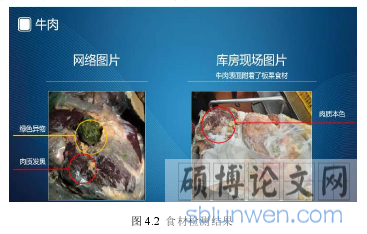

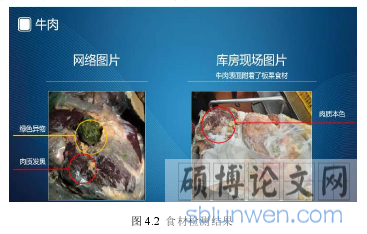

在 2019 年 3 月 12日四川成都七中实验学校疑似学生家长在网络视频曝光学校的食品健康问题,在图像画面中后厨食物疑似霉变,并出现黑斑和寄生虫。不卫生食品的触目惊心画面以切口的形式缩影着学校管理、政府监督中的诸多问题,同时容易引发学生家长联想起“问题疫苗”、“校园性侵”等一系列相关事件,造成担忧情绪的蔓延。《四川日报》官方微博披露,网络传播图片与实际情况不符,且通过监控画面显示,部分食材发霉变质情况为网友蓄意伪造(如图 4.2)。这些网络流传播图片主要通过制造视觉刺点(如发黑的霉点、细小的虫子等)来激发学生家长对于校园视频安全的焦虑情绪,同时通过肆意破坏原本视频原貌,将改变了的视频形象以摆拍的形式进行图像改造。

........................

结语

新媒体环境影响下的现代社会无时无刻、无时无地不渗透着视觉性的冲击。视频网站及应用几乎占据了现代生活的大部分休闲时光,技术聊天工具又将私密场景转化为开放“视”界,蓬勃兴起的社交网站又悄无声息地融入人们的工作、学习、娱乐等诸多方面。新技术的层出叠涌以及媒介的不断发展,使得图像的视觉感知特性愈发鲜明,并逐渐在日常生活中占据优越地位,为各种信息的再现和拟像提供了完整而真实的“影像世界”。视觉文化中的情感因子借助于娱乐文化因子被最大限度地激活与调动,从而赋予文化景观以叠加层次甚至新的情感语境。在此影响下,场景化阅读、沉浸式体验等一系列与日常文化紧密相连的视觉形式开始渗透进人们认知、接受、内化的全过程中,滋生了与之相关的一系列文化需求,与之相伴的直播文化、粉丝文化、弹幕文化等相继映入眼帘。

在视觉优位的背后,原本自主的、无序的、片面的信息内容,在可视化呈现和视频导流的牵引下,拼接成相互交织、相互关联的意义网络,舆情事件的真相由视觉逻辑支配并控制公众在以视觉化手段作为风险感知主要形式的网络空间,受到场景化的社交环境、传播生态、技术手段和社会系统的影响,不同程度地裹挟在景观控制中。场景化生产,既是呈现手段,又是存在属性。尽管这种传播方式能在多大程度上破解与新媒体联姻的局限仍是未解之谜,但不可否认的是,以视觉传播为主要表征形式的场景作为风险信息的传播依赖,能够弥补传统新闻个体报道的效力,同时能极大地激发用户的消费热情,弥补无规制的碎片化传播,对于舆情事件的话语沟通具有促进作用。不过,正如德波对景观社会统治的担忧一样,视觉中心主义的陷阱带来的虚无空洞的快乐和无目的思考,会挟制对于公众未来系统性风险的敏锐嗅觉,从而沦为场域权力争夺的一枚数据。视觉劝服背后的主导力量仍然是以资本和权力为核心的少数派。我们需要注意的是,作为传播一部分的报道呈现又会在虚拟现实领域对公众产生怎样的认知影响,抑或是,场景化传播中的特定视觉修辞为谁服务?

参考文献(略)

新媒体环境影响下的现代社会无时无刻、无时无地不渗透着视觉性的冲击。视频网站及应用几乎占据了现代生活的大部分休闲时光,技术聊天工具又将私密场景转化为开放“视”界,蓬勃兴起的社交网站又悄无声息地融入人们的工作、学习、娱乐等诸多方面。新技术的层出叠涌以及媒介的不断发展,使得图像的视觉感知特性愈发鲜明,并逐渐在日常生活中占据优越地位,为各种信息的再现和拟像提供了完整而真实的“影像世界”。视觉文化中的情感因子借助于娱乐文化因子被最大限度地激活与调动,从而赋予文化景观以叠加层次甚至新的情感语境。在此影响下,场景化阅读、沉浸式体验等一系列与日常文化紧密相连的视觉形式开始渗透进人们认知、接受、内化的全过程中,滋生了与之相关的一系列文化需求,与之相伴的直播文化、粉丝文化、弹幕文化等相继映入眼帘。

在视觉优位的背后,原本自主的、无序的、片面的信息内容,在可视化呈现和视频导流的牵引下,拼接成相互交织、相互关联的意义网络,舆情事件的真相由视觉逻辑支配并控制公众在以视觉化手段作为风险感知主要形式的网络空间,受到场景化的社交环境、传播生态、技术手段和社会系统的影响,不同程度地裹挟在景观控制中。场景化生产,既是呈现手段,又是存在属性。尽管这种传播方式能在多大程度上破解与新媒体联姻的局限仍是未解之谜,但不可否认的是,以视觉传播为主要表征形式的场景作为风险信息的传播依赖,能够弥补传统新闻个体报道的效力,同时能极大地激发用户的消费热情,弥补无规制的碎片化传播,对于舆情事件的话语沟通具有促进作用。不过,正如德波对景观社会统治的担忧一样,视觉中心主义的陷阱带来的虚无空洞的快乐和无目的思考,会挟制对于公众未来系统性风险的敏锐嗅觉,从而沦为场域权力争夺的一枚数据。视觉劝服背后的主导力量仍然是以资本和权力为核心的少数派。我们需要注意的是,作为传播一部分的报道呈现又会在虚拟现实领域对公众产生怎样的认知影响,抑或是,场景化传播中的特定视觉修辞为谁服务?

参考文献(略)