第一章 B 站鬼畜区内容生产特征分析

1.1B 站鬼畜区空间特征分析

1.1.1 空间架构与跨界分享

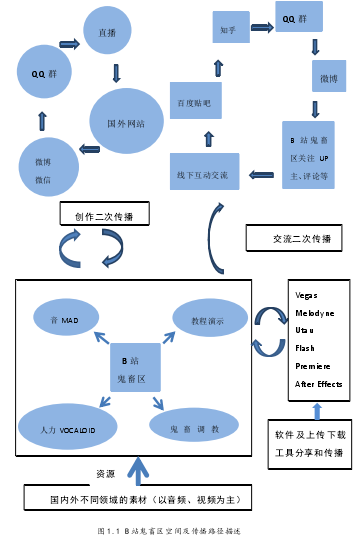

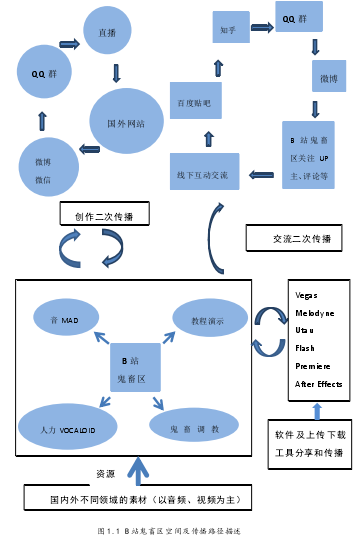

道格拉斯·凯尔纳(Douglas Kellner)在《媒体文化》一书中指出:“媒体文化是一种将文化和科技以新的技术和结构融为一体的科技—文化,它塑造诸种新型的社会,在这些社会中,媒体与科技成了组织的原则。”①考察青年亚文化,离不开媒介技术这一重要的切入口。不同的媒介技术有着不同的文化建构力量,每个时代的新媒体技术本身在介入用户使用的过程中,无疑会显露出文化偏向。新媒介技术催生了多元的虚拟空间,也丰富了青年亚文化的实践活动。丹尼斯·麦奎尔认为技术的发展模糊了公共传播与私人传播、大众传播与人际传播之间的界限。在媒介技术支持下,鬼畜区生产者可以打破物理时空限制,在各个区内即时发布最新作品动态,与其他成员分享资源,并与网友、粉丝进行在线交流、沟通、互动。在互动过程中,B 站鬼畜区搭建了一个跨界分享的舞台,这个舞台依靠互联网技术的特性存在,也随着网络发展开辟延伸出新的互动空间。B 站鬼畜区由鬼畜调教、音 MAD、人力 VOLCOID、教程演示四个模块组成。鬼畜调教即鬼畜作者投递的作品,其中有 RAP 风格、特效向、二次元向、历史科普向等,每一类视频都有其独特的剪辑效果和用语。音 MAD 区是音 mader 投递作品的领域,

这部分视频总体来看播放量、评论和弹幕相对较少。这些作品都是经过 UP 主上传、B 站鬼畜区编辑审核通过才最终呈现给受众,网站是公开性质的,用户都可以点击浏览观看视频并发表评论,有的用户对某一类视频产生兴趣,可以关注UP 主持续观看其创作动态和作品,或者收藏视频。

........................

第三章 生产者再创作机制解读 .............................. 48

........................

1.2 多元化的内容生产

1.2.1 鬼畜调教与音 MAD 简要对比

2006 年至 2007 年,NICONICO 和 YouTube 网站开始出现音 MAD,前者叫音MAD,后者叫 YTPMV(You Tube Poop Music Video),创作者互相交流分享资源,两者风格不同但不是完全割裂的。随着互联网的发展和普及,音 MAD 逐渐流行起来,它是日本流行的一类视频剪辑形式,配合音乐剪辑素材。2002 年,一位日本网民发布了一首音乐《U.N.Owen 是她吗?》,这首曲子发布之后获得很高人气并被改编。其中一种改编来自日本某一社团,标题叫《最终鬼畜妹芙兰朵露·S》,这里的“鬼畜”是它本来的意思,“残酷无人性”(比如地牢调教这样的“鬼畜”)。随后在日本有人拿这两首曲子创作了音 MAD 并投稿在 N 站,标题为《M.C.Donald是他吗?最终鬼畜小丑 Donald·M》(音 MAD 的标题通常是这样,把原曲标题改一下,使用素材的梗)。这段视频的素材选自两个毫不相干的内容,日本曾播过的一段麦当劳广告和著名的同人音乐-U.N.音频内容,作者将这两段素材通过极其细致的剪辑方式组合形成一段具有诡异洗脑风格的视频,上传至 N 站后迅速走红,高节奏的视听同步配合 NICO 动画特有的字幕效果,给人的视听感官带来了前所未有的冲击。传播到中国之后标题称为《最终鬼畜蓝蓝路》(因为麦当劳大叔在广告中不停地说“蓝蓝路”,在音 MAD 中“蓝蓝路”经过剪辑不断重复,它是日本特有的一种广告夸张化噱头,使用的原曲中有“鬼畜”这一词出现,指“血腥恐怖”)。这段时间是音 MAD 渐渐传入中国的时期,国人对音 MAD 这个名词并不熟悉且并不了解这类视频的本质,

1.2.1 鬼畜调教与音 MAD 简要对比

2006 年至 2007 年,NICONICO 和 YouTube 网站开始出现音 MAD,前者叫音MAD,后者叫 YTPMV(You Tube Poop Music Video),创作者互相交流分享资源,两者风格不同但不是完全割裂的。随着互联网的发展和普及,音 MAD 逐渐流行起来,它是日本流行的一类视频剪辑形式,配合音乐剪辑素材。2002 年,一位日本网民发布了一首音乐《U.N.Owen 是她吗?》,这首曲子发布之后获得很高人气并被改编。其中一种改编来自日本某一社团,标题叫《最终鬼畜妹芙兰朵露·S》,这里的“鬼畜”是它本来的意思,“残酷无人性”(比如地牢调教这样的“鬼畜”)。随后在日本有人拿这两首曲子创作了音 MAD 并投稿在 N 站,标题为《M.C.Donald是他吗?最终鬼畜小丑 Donald·M》(音 MAD 的标题通常是这样,把原曲标题改一下,使用素材的梗)。这段视频的素材选自两个毫不相干的内容,日本曾播过的一段麦当劳广告和著名的同人音乐-U.N.音频内容,作者将这两段素材通过极其细致的剪辑方式组合形成一段具有诡异洗脑风格的视频,上传至 N 站后迅速走红,高节奏的视听同步配合 NICO 动画特有的字幕效果,给人的视听感官带来了前所未有的冲击。传播到中国之后标题称为《最终鬼畜蓝蓝路》(因为麦当劳大叔在广告中不停地说“蓝蓝路”,在音 MAD 中“蓝蓝路”经过剪辑不断重复,它是日本特有的一种广告夸张化噱头,使用的原曲中有“鬼畜”这一词出现,指“血腥恐怖”)。这段时间是音 MAD 渐渐传入中国的时期,国人对音 MAD 这个名词并不熟悉且并不了解这类视频的本质,

①而“鬼畜”这个词给人印象很深,所以搬运工在搬运音 MAD 时使用了一些“略鬼畜”“无鬼畜”等词语在标题和简介里,“鬼畜”逐渐有了“不断抽风、搞笑”等含义。“鬼畜”最早应为国内对音 MAD作品的称呼,这也是来源于《最终鬼畜蓝蓝路》。

.........................

第二章 鬼畜区生产者身份认同建构

2.1 建构途径多样化

2.1.1 信息与资源共享

鬼畜区依托 B 站存在,生产者积极投身与创作相关的实践活动,共同的诉求点是获取感兴趣的信息。生产者通过交流信息、分享资源,引发创作灵感或者以更主动积极的心态投入创作。B 站鬼畜区每天都会有大量 UP 主上传视频,这些最新的资讯为生产者提供了丰富多元的素材。作为一个互动交流平台,B 站各分区的视频资讯不仅集结了日本 ACG 领域,还涉及本土文化和欧美文化;作为一个中转平台,鬼畜区很大程度上满足了生产者创作需求,鬼畜区的视频资源大部分是由用户自己生产、搬运,经过 UP 主上传在平台上,同时可以获取自己感兴趣和所需的其他视频资源。

B 站鬼畜区各分区都有相应的子标签,例如鬼畜调教里的 RAP、全明星、兄贵、波澜哥、雄氏老方、武林外传、二次元鬼畜、诸葛亮、王司徒、元首、葛平等;音 MAD 区的原曲不使用、YTPMV、兄贵、东方、创价学会、梁非凡等;人力 VOCALOID 区里的金坷垃、亮剑、B 站方文山、小钻风、庞麦郎等;教程演示区里关于鬼畜调教和音 MAD 视频的制作方法展示。这些视频为生产者中的新人提供了学习交流的方向,某一用户对二次元感兴趣,他可以根据子标签寻找二次元鬼畜,随后还可以关注其他 UP 主。B 站后台资讯会根据用户的浏览信息与数据自动推荐相关视频咨询,从而形成滚雪球式的传播链条。在链条的每一个节点上,生产者都可以找到自己感兴趣的话题或素材,在交流与分享中进行二次传播。在 QQ 交流群中,生产者将自己制作的视频转发到群里,互换作品信息,同时也可以获取其他生产者对自己作品的评价,以此获取技术上的提升。

2.1.2 进行“二次创作”

.........................

第二章 鬼畜区生产者身份认同建构

2.1 建构途径多样化

2.1.1 信息与资源共享

鬼畜区依托 B 站存在,生产者积极投身与创作相关的实践活动,共同的诉求点是获取感兴趣的信息。生产者通过交流信息、分享资源,引发创作灵感或者以更主动积极的心态投入创作。B 站鬼畜区每天都会有大量 UP 主上传视频,这些最新的资讯为生产者提供了丰富多元的素材。作为一个互动交流平台,B 站各分区的视频资讯不仅集结了日本 ACG 领域,还涉及本土文化和欧美文化;作为一个中转平台,鬼畜区很大程度上满足了生产者创作需求,鬼畜区的视频资源大部分是由用户自己生产、搬运,经过 UP 主上传在平台上,同时可以获取自己感兴趣和所需的其他视频资源。

B 站鬼畜区各分区都有相应的子标签,例如鬼畜调教里的 RAP、全明星、兄贵、波澜哥、雄氏老方、武林外传、二次元鬼畜、诸葛亮、王司徒、元首、葛平等;音 MAD 区的原曲不使用、YTPMV、兄贵、东方、创价学会、梁非凡等;人力 VOCALOID 区里的金坷垃、亮剑、B 站方文山、小钻风、庞麦郎等;教程演示区里关于鬼畜调教和音 MAD 视频的制作方法展示。这些视频为生产者中的新人提供了学习交流的方向,某一用户对二次元感兴趣,他可以根据子标签寻找二次元鬼畜,随后还可以关注其他 UP 主。B 站后台资讯会根据用户的浏览信息与数据自动推荐相关视频咨询,从而形成滚雪球式的传播链条。在链条的每一个节点上,生产者都可以找到自己感兴趣的话题或素材,在交流与分享中进行二次传播。在 QQ 交流群中,生产者将自己制作的视频转发到群里,互换作品信息,同时也可以获取其他生产者对自己作品的评价,以此获取技术上的提升。

2.1.2 进行“二次创作”

法国哲学家和历史学家米歇尔·德·塞托在《日常生活实践:1.实践的艺术》一书中分析了人的消费行为,他认为,现代社会中的绝大多数民众已经不可能自己生产自己的文化与艺术,但他们可以通过“消费的生产”(又称为“第二生产”),把主流文化工业提供的文化产品仅仅当作“原材料”,创造性地(反抗性地)使用(消费)它们,用它们来创造消费者自己的意义。①“第二生产”与“二次创作”表达的内涵相似,“二次创作”是由亚文化研究应用而生,早在 2005 年,胡戈针对电影《无极》改编的恶搞作品《一个馒头引发的血案》,引起了线上线下大范围的讨论,他选取电影片段并重新配文字说明演绎新的故事,这种诙谐的恶搞方式随后逐渐得到应用推广。

............................

2.2 自我认同建构

英文词汇“identity”是人对其身份的探索和寻求某种认同的过程,既有身份又有认同的意思。20 世纪 90 年代开始,“身份”问题成为文化研究的核心议题,身份认同问题也一直被 CCCS 研究者视为青年亚文化实践的内在驱动力量。①“身份”一词,其核心在于生产主体如何从认知论的视角理解“我是谁”“立于何处”“何去何从”等问题。从身份认同研究的三种路径来看,鬼畜区生产者的自我认同分析基于第二种路径,即“社会学主体”分析,强调身份认同的建构过程,本节需要探讨的是在虚拟空间内生产者参与塑造自我认同的过程,认识自我并探索自我是如何被他者所理解的,在确定自我位置的同时观察他者在这一分区内的观点和所处位置。基于学者对身份认同的研究,本文借鉴社会学研究视角,对 B 站鬼畜区生产者的自我认同和群体认同展开论述。需要说明的是,自我认同首先确认的是个体在社会文化背景中的社会属性,但本文所研究的对象时刻处在虚拟空间内,他们关注自我作为网络人口在 B 站的网络身份,因此自我认同的论述主要从生产者的传播属性考察。生产者 B 站主页的个人简介中,“音 mader,搬运工,哔哩哔哩知名 UP 主,2015 年夏夜鬼畜大赏第三名,代表作《挖掘机技术哪家强》”等,都在展示自我的兴趣、擅长方向及在这一领域取得的成就。生产者将自我放在虚拟空间的位置展示身份认同,将自己称为“网络人口”,与现实社会中的身份相比更重视网络身份的塑造。鬼畜区视频内容通过拼贴、同构、表意实践和噪音美学等形成了独具特色的风格,这种风格受到生产者追求,实质上是对创作所延伸出的意义和线上生命体验模式的一种认同追求。一方面身份认同建构以生产者参与的实践活动分析为主,个人外在的行为活动是自我认同和群体认同的体现;另一方面,从鬼畜区生产者对自己所属分区的认同和对 B 站的态度,分析其群体认同的建构过程,论述过程还包含文化认同。

...............................

英文词汇“identity”是人对其身份的探索和寻求某种认同的过程,既有身份又有认同的意思。20 世纪 90 年代开始,“身份”问题成为文化研究的核心议题,身份认同问题也一直被 CCCS 研究者视为青年亚文化实践的内在驱动力量。①“身份”一词,其核心在于生产主体如何从认知论的视角理解“我是谁”“立于何处”“何去何从”等问题。从身份认同研究的三种路径来看,鬼畜区生产者的自我认同分析基于第二种路径,即“社会学主体”分析,强调身份认同的建构过程,本节需要探讨的是在虚拟空间内生产者参与塑造自我认同的过程,认识自我并探索自我是如何被他者所理解的,在确定自我位置的同时观察他者在这一分区内的观点和所处位置。基于学者对身份认同的研究,本文借鉴社会学研究视角,对 B 站鬼畜区生产者的自我认同和群体认同展开论述。需要说明的是,自我认同首先确认的是个体在社会文化背景中的社会属性,但本文所研究的对象时刻处在虚拟空间内,他们关注自我作为网络人口在 B 站的网络身份,因此自我认同的论述主要从生产者的传播属性考察。生产者 B 站主页的个人简介中,“音 mader,搬运工,哔哩哔哩知名 UP 主,2015 年夏夜鬼畜大赏第三名,代表作《挖掘机技术哪家强》”等,都在展示自我的兴趣、擅长方向及在这一领域取得的成就。生产者将自我放在虚拟空间的位置展示身份认同,将自己称为“网络人口”,与现实社会中的身份相比更重视网络身份的塑造。鬼畜区视频内容通过拼贴、同构、表意实践和噪音美学等形成了独具特色的风格,这种风格受到生产者追求,实质上是对创作所延伸出的意义和线上生命体验模式的一种认同追求。一方面身份认同建构以生产者参与的实践活动分析为主,个人外在的行为活动是自我认同和群体认同的体现;另一方面,从鬼畜区生产者对自己所属分区的认同和对 B 站的态度,分析其群体认同的建构过程,论述过程还包含文化认同。

...............................

3.1 解读再创作的四重维度 ............................... 48

3.1.1 兴趣和技术是再创作的基础 ............................ 48

3.1.2 盗猎素材是再创作的狂欢实践 ........................ 50

第四章 网络青年亚文化群体前景 ............................ 60

4.1“平等互动”逐渐消解“仪式抵抗” ........................ 60

4.2 商业收编后的多种可能性 ...................... 62

4.3 未来发展走向展望 ....................... 63

第四章 网络青年亚文化群体前景

4.1“平等互动”逐渐消解“仪式抵抗”

鬼畜区视频是恶搞视频中一个较大的分支,是独立存在的一种恶搞形式。传统的恶搞视频中“玩梗”大于“技术”,鬼畜区视频追求“技术”大于“玩梗”。最初的恶搞视频充满了猎奇心理,发展到现在的鬼畜调教已经脱离了恶搞视频初始阶段的人工解说,全程依靠技术和机器完成作品,高质量的作品同时注入了内容和生产 者的思 想。伯 明翰学 派把青 年亚文 化的抵 抗视为 一种 寻求认同(Identity),一种“个体将自我身份同至少另外某些身份相融合”①的过程,并且这样的认同以“风格”标识自身的存在,建构抵抗的“仪式”,完成青年亚文化的书写。在考察亚文化形态时,认为青年亚文化在对物的符号化消费中表达抵抗,赫伯迪格分析作家热内在《小偷日记》中叙述的别针和凡士林对自身的意义,他认为自我认同在与主导文化的一种抵抗性关系形成之中确立下来。新媒体中亚文化的“抵抗”并不局限于抵抗本身,鬼畜区素材之一“波澜哥”系列作品截取了主流文化综艺节目中的片段,经过鬼畜作者创作后表达对现有素材的放大;“元首”系列作品选取电影《帝国的毁灭》片段,生产者认为希特勒作为二战历史的罪人“活该被鬼畜”,激昂的搞笑和只有圈内成员懂得梗,放大了生产者情感的宣泄。

鬼畜区视频是恶搞视频中一个较大的分支,是独立存在的一种恶搞形式。传统的恶搞视频中“玩梗”大于“技术”,鬼畜区视频追求“技术”大于“玩梗”。最初的恶搞视频充满了猎奇心理,发展到现在的鬼畜调教已经脱离了恶搞视频初始阶段的人工解说,全程依靠技术和机器完成作品,高质量的作品同时注入了内容和生产 者的思 想。伯 明翰学 派把青 年亚文 化的抵 抗视为 一种 寻求认同(Identity),一种“个体将自我身份同至少另外某些身份相融合”①的过程,并且这样的认同以“风格”标识自身的存在,建构抵抗的“仪式”,完成青年亚文化的书写。在考察亚文化形态时,认为青年亚文化在对物的符号化消费中表达抵抗,赫伯迪格分析作家热内在《小偷日记》中叙述的别针和凡士林对自身的意义,他认为自我认同在与主导文化的一种抵抗性关系形成之中确立下来。新媒体中亚文化的“抵抗”并不局限于抵抗本身,鬼畜区素材之一“波澜哥”系列作品截取了主流文化综艺节目中的片段,经过鬼畜作者创作后表达对现有素材的放大;“元首”系列作品选取电影《帝国的毁灭》片段,生产者认为希特勒作为二战历史的罪人“活该被鬼畜”,激昂的搞笑和只有圈内成员懂得梗,放大了生产者情感的宣泄。

.........................

结语

结语

研究发现,B 站鬼畜区青年群体在实践中通过拼贴、同构、表意实践和噪音美学形成了亚文化风格,这些风格是群体成员在虚拟空间内安身立命的资本,依靠风格建构自我和群体认同。成员之间通过分享信息资源、进行“二次创作”和主动组织活动并积极参与等多元渠道建构身份认同,生产者作为网络青年亚文化实践主体,是三次元世界中活生生的存在,又在虚拟社区中创造出无数个身份,“意见领袖”“把关人”“文化生产者和消费者”多重身份之间关系平行随意,这也使得其自我认同出现飘忽不定的现象。研究发现,青年身份认同出现危机,在虚拟社区中寻找解决途径的观点是不完全成立的,兴趣是创作的最大根源和动力。在群体心态方面,分区内不同的生产者之间是互动、沟通、平等的姿态,他们身上具有参与网络文化创作的高度主动性和建设性。群体内部是分工合作和单独创作共存的,音 mader 和鬼畜作者同样都会关心群体内其他成员的创作活动,在他们看来,这是互相学习交流的机会。研究发现生产者设置明确的准入机制和条件、群际之间做出区隔及对 B 站具有双重情感,网络青年亚文化生产者所属交流群的存在不只是表现在符号真空中,成员之间共同的审美习惯和文化旨趣很关键,同时交流技术、共同进步也很重要。任何描述和检验生产者和媒体之间关系的理论都应考虑到各种互动的可能性和将素材拼贴挪用到再创作中的主动性、积极性。

在新媒介语境下,网络青年亚文化群体基于相似的文化理念和审美旨趣,借助新媒介技术获得了传递主体声音的途径和机会,通过积极建立自我认同,在文化实践中确定自我价值所在。生产者通过机械习得技能,通过策划、填词、调音等程序娱乐大众,并从中抒发现实中无法传递的想法情感。值得关注与分析的是青年亚文化群体在文化实践中具有的解放性潜力,广告鬼畜调教以“网上公审”的形式成为网民发表意见的渠道,“雄氏老方”系列的视频文本让更多观众知道广告行骗。人声与素材在混合“拼贴”中传递井然有序的理念,创作逼真且与主流歌曲效果相似的音乐,国外创作团队的作品 Schmoyoho 的“Songnify the news”系列便是代表,国内鬼畜作者小可儿有剁不光的手尝试自己唱鬼畜调教视频中的和声部分开创新的素材。

参考文献(略)

参考文献(略)