以再现历史上的重庆大轰炸为主的内容进行分析和研究。

一、中央电视台再现重庆大轰炸的类型 ............. 25

第一章 绪论

一、研究缘起

随着改革开放的深入发展,我国当下的政治、经济、文化等领域呈现出全方位的变革,思潮涌动,社会呈现出分化的态势。在这样的背景下,如何凝聚社会各阶层的共识,建立社会认同,促进社会融合、协调发展显得尤为重要。抗日战争是近代以来抗击外敌侵略的第一次伟大的胜利,对整个中华民族来说都是极为重要的一段历史,是中华民族由衰转兴的关键折点。在抗日战争中,中国人民团结一心,组成广泛的抗战统一战线,与日本法西斯进行了英勇的抗争,最终取得胜利,实现了民族独立。对抗日战争的再现与形塑对于激发民族凝聚力、形成民族共同体有着重要的作用和意义。重庆大轰炸作为抗日战争中不可漏缺的一环,同样具有反法西斯反帝国主义侵略的特征。

一、研究缘起

随着改革开放的深入发展,我国当下的政治、经济、文化等领域呈现出全方位的变革,思潮涌动,社会呈现出分化的态势。在这样的背景下,如何凝聚社会各阶层的共识,建立社会认同,促进社会融合、协调发展显得尤为重要。抗日战争是近代以来抗击外敌侵略的第一次伟大的胜利,对整个中华民族来说都是极为重要的一段历史,是中华民族由衰转兴的关键折点。在抗日战争中,中国人民团结一心,组成广泛的抗战统一战线,与日本法西斯进行了英勇的抗争,最终取得胜利,实现了民族独立。对抗日战争的再现与形塑对于激发民族凝聚力、形成民族共同体有着重要的作用和意义。重庆大轰炸作为抗日战争中不可漏缺的一环,同样具有反法西斯反帝国主义侵略的特征。

重庆大轰炸是指抗日战争期间,日军对重庆地区进行的长时间、广范围的无差别战略轰炸。根据不完全统计,在长达六年的时间内,日机对重庆共实施了 203次轰炸,出动飞机 9166 架次,投弹 17812 枚,炸死炸伤人员 24004 人,其中死亡11148 人、重伤 12856 人,炸毁、焚毁房屋 17452 栋、37182 间1。然而重庆大轰炸造成的损失远不止于这些触目惊心的数字。轰炸之后的瘟疫、疾病,轰炸期间的停工停产交通瘫痪,难民和孤儿的身心创伤都是无法估算的损失。

面对这样严峻的战争形势,饱受轰炸的重庆地区的人民们没有被炸垮,在敌我力量悬殊的情况下进行了英勇的反轰炸斗争,为中国抗日战争和世界反法西斯战争的胜利作出积极的贡献。重庆大轰炸既是日本法西斯侵华暴行的血腥罪证,也是中国人民顽强抵抗、反侵略斗争的典型代表,具有深远的意义和价值。

重庆大轰炸作为发生在过去的历史事件,生活在当下的人们不可能穿越时空回到过去亲身经历,对重庆大轰炸的了解、认识、记忆有赖于媒介对重庆大轰炸的再现与传播。面对复杂庞大的信息,媒介再现重庆大轰炸的过程中,在语境、政治等因素的影响下做出选择,通过对历史的呈现生成了重庆大轰炸的历史图景和现实意义,引导公众记忆重庆大轰炸的方向,从而对重庆大轰炸社会记忆产生影响。但根据学者的相关统计,在抗战胜利后,各类媒体对重庆大轰炸的关注甚少,大轰炸结束后的近 50 年里,重庆大轰炸几乎被媒体遗忘,直到 2000 年,才有重庆地方媒体对大轰炸进行纪念性报道。

..........................

二、文献综述

(一)新闻传播学研究视阈下的重庆大轰炸

1.重庆大轰炸时期的国外媒体的报道

对重庆大轰炸时期国外媒体的报道的研究分为对西方主流媒体的研究和对日本主流媒体的研究两个方面。

对重庆大轰炸时期西方主流媒体报道的研究,集中在西方主流媒体如何建构、建构了怎样的战时国家形象或重庆城市形象。研究路径主要以通过对抗战期间刊载于西方媒体的关于重庆的报道为研究对象,利用传播学的理论分析框架,或是分析其报道特色,或是分析其新闻理念,或是探讨其运作实践,侧面考察西方主流媒体对抗战时期国家形象或城市形象的建构。

关于日本媒体在抗战时期对重庆大轰炸的报道,集中在对《朝日新闻》《读买新闻》这两个当时在日本国内比较有影响力的主流媒体如何报道重庆大轰炸方面,对报道的内容进行了梳理、概括、探究。有学者对抗战时期的《朝日新闻》对重庆大轰炸的报道进行了简单梳理,认为受到当时政治环境及舆论导向的影响,《朝日新闻》极力夸大日军“战果”、淡化日军损失,这些在今天的环境下看来恰恰是对日军法西斯暴行的最好纪录。还有学者对《朝日新闻》《读卖新闻》的报道的内容、版面等进行探究,归纳报道特征,认为这两个当时日本国内的主流媒体在报道内容上新闻同质化明显,但都有着鲜明的加害方立场。

........................

第二章 中央电视台再现“重庆大轰炸”集体记忆的媒介框架

一、高层次框架:议题

框架的高层次结构通常是指对某一事件主题的界定,戈夫曼所指称的“这是什么事(What is it that’s going on here)”。臧国仁认为高层框架是对某一社会事实的主题界定,即“这是什么事情”,代表了事件的主旨和抽象意义。基于研究内容的特点,本文选择以议题作为判断高层次意义的衡量标准。媒体和从业者等权利主体共同作用于重庆大轰炸的议题建构,在一定程度上可以反应主体的立场、态度和观点。在本阶段,主要分析重庆大轰炸的议题类型、议题的情感倾向,借以考察中央电视台对重庆大轰炸的建构焦点。

聚焦体现了一个媒体的立场,不同的媒体在报道同一主题时根据不同的定位采用不同框架,也就是说其在选择素材、组织文字表述等方面具有差异性。从记忆角度看,由于不同的框架呈现的内容不同,受众在解码的过程中,会依照文本形成记忆片段,这直接导致所受众形成的记忆图景也会不同

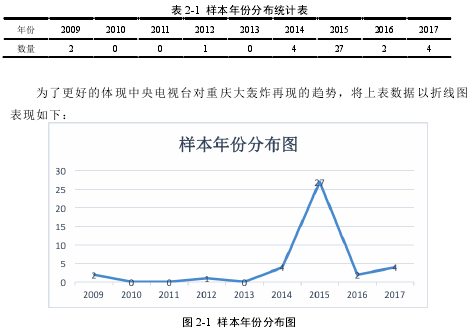

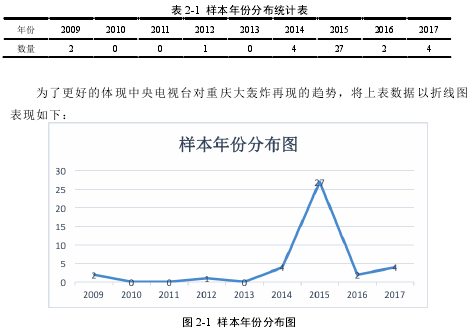

1. 样本总貌

在前期对研究对象的搜集整理时发现,中央电视台对重庆大轰炸的报道始于2009 年重庆大轰炸对日索赔案的一则报道,因此将样本的时间范围定于 2009 年至2017 年。在中央电视台 CCTV 节目官网(http://tv.cctv.com)平台中,以“重庆大轰炸”“轰炸”“重庆”“空袭”“重庆索赔”等为关键词进行搜索,在排除关联度较低的对象后,得到从 2009 年到 2017 年共计 52 则样本。

.........................

二、中层次框架:结构

中层次框架指的是样本的结构框架。臧国仁结合梵·迪克在《作为话语的新闻》中提出的图式概念,将中层次框架分为主要事件、先前事件、历史、结果、影响、归因、评估几个环节。通过这几个环节了解样本的结构模式,弄清媒体如何对材料进行建构。

本文在臧国仁对中层次划分的环节的基础上,结合中央电视台建构重庆大轰炸的特点将文中的中层次框架设为以下几个环节:

主要事件:样本的主要内容,包括主要人物、情节等。

先前事件和历史:发生在主要事件前的、与主要事件有直接关系的背景,或者是发生在事件之前一段时间的社会环境。

影响和结果:由主要事件带来的影响(间接效应)和结果(直接效应)。

归因:对主要事件的发生原因进行分析。

评估:主要事件中的相关人员或非相关人员对事件的分析、评估和态度。

之前已经将议题分为了三种类型,分别是:回忆苦难型议题、赞扬抗争型议题、说明背景型议题。在这一部分将分别对三种类型议题中各环节在样本中出现的频次与频率进行统计和分析,从中寻找中央电视台建构重庆大轰炸的结构。再从三种议题中抽取一到两则具有代表性的样本组成中层次框架研究的样本,通过对案例的文本分析,一窥中央电视台对重庆大轰炸的呈现结构。

(一)回忆苦难型议题的中层次结构

回忆苦难型议题中的主要事件包括五三五四大轰炸、八一九大轰炸、六五隧道惨案等重庆大轰炸中影响大损失惨重的事件;先前事件和历史包括主要事件发生前的社会环境;归因是对主要事件发生的原因进行了解释;影响和结果包括主要事件造成的后果和影响;评估包括对这些事件的评价和讨论。

..........................

第三章 中央电视台再现“重庆大轰炸”的类型及特征 ......... 25

..........................

二、文献综述

(一)新闻传播学研究视阈下的重庆大轰炸

在查阅大量文献资料后发现,在抗日战争胜利后近 40 年间,中国学术界基本没有关于重庆大轰炸的研究成果问世。建国后对重庆大轰炸的研究始于 1998 年成立的重庆大轰炸研究室。此后,学术界对这段历史的研究呈现出逐步深入的态势,在史料的整理刊布和史实的分析探讨方面都有了较大的推进,研究视野、领域、对象都有了新的拓展。有学者认为重庆大轰炸是“十年来抗战大后方研究成果最为丰硕的课题。”

在对重庆大轰炸史实的研究和讨论中,新闻传播学领域也从自己的学科视角出发对重庆大轰炸进行了研究,主要集中在国外媒体对重庆大轰炸的报道分析、重庆大轰炸时期国内媒体的报道、重庆大轰炸社会记忆的媒介建构三个方面。1.重庆大轰炸时期的国外媒体的报道

对重庆大轰炸时期国外媒体的报道的研究分为对西方主流媒体的研究和对日本主流媒体的研究两个方面。

对重庆大轰炸时期西方主流媒体报道的研究,集中在西方主流媒体如何建构、建构了怎样的战时国家形象或重庆城市形象。研究路径主要以通过对抗战期间刊载于西方媒体的关于重庆的报道为研究对象,利用传播学的理论分析框架,或是分析其报道特色,或是分析其新闻理念,或是探讨其运作实践,侧面考察西方主流媒体对抗战时期国家形象或城市形象的建构。

关于日本媒体在抗战时期对重庆大轰炸的报道,集中在对《朝日新闻》《读买新闻》这两个当时在日本国内比较有影响力的主流媒体如何报道重庆大轰炸方面,对报道的内容进行了梳理、概括、探究。有学者对抗战时期的《朝日新闻》对重庆大轰炸的报道进行了简单梳理,认为受到当时政治环境及舆论导向的影响,《朝日新闻》极力夸大日军“战果”、淡化日军损失,这些在今天的环境下看来恰恰是对日军法西斯暴行的最好纪录。还有学者对《朝日新闻》《读卖新闻》的报道的内容、版面等进行探究,归纳报道特征,认为这两个当时日本国内的主流媒体在报道内容上新闻同质化明显,但都有着鲜明的加害方立场。

........................

第二章 中央电视台再现“重庆大轰炸”集体记忆的媒介框架

一、高层次框架:议题

框架的高层次结构通常是指对某一事件主题的界定,戈夫曼所指称的“这是什么事(What is it that’s going on here)”。臧国仁认为高层框架是对某一社会事实的主题界定,即“这是什么事情”,代表了事件的主旨和抽象意义。基于研究内容的特点,本文选择以议题作为判断高层次意义的衡量标准。媒体和从业者等权利主体共同作用于重庆大轰炸的议题建构,在一定程度上可以反应主体的立场、态度和观点。在本阶段,主要分析重庆大轰炸的议题类型、议题的情感倾向,借以考察中央电视台对重庆大轰炸的建构焦点。

聚焦体现了一个媒体的立场,不同的媒体在报道同一主题时根据不同的定位采用不同框架,也就是说其在选择素材、组织文字表述等方面具有差异性。从记忆角度看,由于不同的框架呈现的内容不同,受众在解码的过程中,会依照文本形成记忆片段,这直接导致所受众形成的记忆图景也会不同

1. 样本总貌

在前期对研究对象的搜集整理时发现,中央电视台对重庆大轰炸的报道始于2009 年重庆大轰炸对日索赔案的一则报道,因此将样本的时间范围定于 2009 年至2017 年。在中央电视台 CCTV 节目官网(http://tv.cctv.com)平台中,以“重庆大轰炸”“轰炸”“重庆”“空袭”“重庆索赔”等为关键词进行搜索,在排除关联度较低的对象后,得到从 2009 年到 2017 年共计 52 则样本。

需要说明的是,在初步筛选出的这 52 则样本中,不仅包括以历史上的重庆大轰炸为内容的纪录片、专题片、访谈节目,也包括了以当下发生的对日索赔案、重庆大轰炸纪念活动、学界关于重庆大轰炸研究新进展等为内容的新闻报道。新闻是新近发生的事实,本文研究的是中央电视台对发生在过去的、作为历史事件的重庆大轰炸的再现,本来不应该包括新闻。但经过近一步的详细阅读后发现,这些新闻虽然报道了新近发生的与重庆大轰炸相关的事件,但内容中涉及了大量历史上的重庆大轰炸。这类新闻以报道纪念活动、重庆大轰炸遗址博物馆等当下的事件为由头,对七十多年前发生的重庆大轰炸进行大篇幅的追忆回溯,同样再现了历史上的重庆大轰炸。因此,对这 52 则样本进行了第二次的筛选,排除不涉及作为历史事件的重庆大轰炸的样本后,得到样本共计 40 则,统计如下表所示:

.........................

二、中层次框架:结构

中层次框架指的是样本的结构框架。臧国仁结合梵·迪克在《作为话语的新闻》中提出的图式概念,将中层次框架分为主要事件、先前事件、历史、结果、影响、归因、评估几个环节。通过这几个环节了解样本的结构模式,弄清媒体如何对材料进行建构。

本文在臧国仁对中层次划分的环节的基础上,结合中央电视台建构重庆大轰炸的特点将文中的中层次框架设为以下几个环节:

主要事件:样本的主要内容,包括主要人物、情节等。

先前事件和历史:发生在主要事件前的、与主要事件有直接关系的背景,或者是发生在事件之前一段时间的社会环境。

影响和结果:由主要事件带来的影响(间接效应)和结果(直接效应)。

归因:对主要事件的发生原因进行分析。

评估:主要事件中的相关人员或非相关人员对事件的分析、评估和态度。

之前已经将议题分为了三种类型,分别是:回忆苦难型议题、赞扬抗争型议题、说明背景型议题。在这一部分将分别对三种类型议题中各环节在样本中出现的频次与频率进行统计和分析,从中寻找中央电视台建构重庆大轰炸的结构。再从三种议题中抽取一到两则具有代表性的样本组成中层次框架研究的样本,通过对案例的文本分析,一窥中央电视台对重庆大轰炸的呈现结构。

(一)回忆苦难型议题的中层次结构

回忆苦难型议题中的主要事件包括五三五四大轰炸、八一九大轰炸、六五隧道惨案等重庆大轰炸中影响大损失惨重的事件;先前事件和历史包括主要事件发生前的社会环境;归因是对主要事件发生的原因进行了解释;影响和结果包括主要事件造成的后果和影响;评估包括对这些事件的评价和讨论。

..........................

第三章 中央电视台再现“重庆大轰炸”的类型及特征 ......... 25

(一)重庆大轰炸的创伤 ................... 25

(二)重庆大轰炸的抗争 ................... 28

第三章 中央电视台再现“重庆大轰炸”的类型及特征

一、中央电视台再现重庆大轰炸的类型

(一)重庆大轰炸的创伤

中央电视台视阈下的重庆大轰炸是一部侵略—受难史,再现为重庆大轰炸给国家人民留下的创伤。在长达六年的时间内,日机对重庆共实施了两百余次的轰炸,死伤无数,人民财产损失严重。轰炸之后的瘟疫、疾病,轰炸期间的停工停产、交通瘫痪,难民和孤儿的身心创伤都是难以估算的损失。重庆大轰炸给人民带来了肉体上和精神上的双重苦难。这段历史经由中央电视台的选择性再现及有意识的渲染,形塑为蕴含伤痛与耻辱的创伤。

中央电视台在建构重庆大轰炸的创伤时,一方面聚焦大轰炸中的个人,通过对个体在重庆大轰炸中的苦难生活、重庆大轰炸对个体命运的改变、重庆大轰炸对心身造成的损伤,将重庆大轰炸建构为微观层面的“家恨”。另一方面中央电视台从重庆大轰炸的损失和影响进行整体层面的描述,将个人记忆置于重庆大轰炸的背景下,使个体创伤和社会整体的创伤形成勾连。同时还将重庆大轰炸与同一时期的其他事件进行并置性描述,将重庆大轰炸纳入抗战记忆的整体,重庆大轰炸被再现为“国仇”。

1.作为“家恨”的重庆大轰炸

这场长达六年零十个月的无差别轰炸,对每一个经历者都产生了深远的影响。中央电视台对重庆大轰炸的建构中聚焦了重庆大轰炸中个体的命运和遭遇,从个体层面记录了重庆大轰炸是如何改变一个人的命运,如何给个人留下难以摆脱的肉体创伤和精神创伤。而战争亲历者的遭遇在中央电视台对重庆大轰炸的建构中得到汇合与整理,成为书写重庆大轰炸创伤的主要素材,与整体层面的创伤共同完成了重庆大轰炸创伤建构。

...........................

结语

基于臧国仁提出的媒介框架理论,本文从高层次结构、中层次结构和低层次结构三个层面对中央电视台近十年来,以历史上的重庆大轰炸为主要内容的节目进行了分析,理清了中央电视台再现重庆大轰炸的路径,对中央电视台再现的重庆大轰炸的内容进行了归类和分析,并总结了中央电视台对重庆大轰炸建构的特征。总的来说得出了以下结论:

对中央电视台再现重庆大轰炸的高、中、低三个层次的研究分析可以发现:

高层次结构分析部分——中央电视台再现重庆大轰炸的议题分别是重庆大轰炸的背景和原因、重庆大轰炸的现场、重庆大轰炸中的人物、重庆大轰炸中的抗争,按照情感倾向可以划分为三种类型,分别是回忆苦难型、反击抗争型、背景原因型。对高层次结构的分析可以得知,中央电视台主要从正反两个方面对重庆大轰炸进行再现,关注重庆大轰炸的影响后果以及在轰炸过程中展现的反抗精神。

中层次结构分析部分——分别对三种类型的议题的中层次框架进行分析,回忆苦难议题中主要事件和影响结果两个环节占据主体,通过对重庆大轰炸消极、负面情况的呈现,再现了重庆大轰炸中“受难”的一面;反击抗争型议题中央电视台以主要事件和评估为主要环节建构反击抗争型议题,突出重庆大轰炸中的主动抗争,再现了重庆大轰炸中“抗争”的一面;背景原因型议题虽未直接涉及重庆大轰炸,

但对重庆大轰炸发生的原因、社会背景进行解释呈现,为前庆大轰炸的“受难”和“抗争”提供说明,使这其更加鲜明,帮助观众理解重庆大轰炸。

低层次结构分析部分——主要通过对样本的关键词、消息来源、图像、表现手法进行分析,从微观上探析中央电视台建构重庆大轰炸的路径。通过对关键词的分析发现中央电视台再现的重庆大轰炸即是残酷与伤痛,也有抗争和反击。消息来源分布较为均匀,兼顾了真实性和权威性。图像通过与不同的文本搭配,对文本呈现的信息进行强化。另外还通过对比和类比来深化观众对重庆大轰炸的认识。

低层次结构分析部分——主要通过对样本的关键词、消息来源、图像、表现手法进行分析,从微观上探析中央电视台建构重庆大轰炸的路径。通过对关键词的分析发现中央电视台再现的重庆大轰炸即是残酷与伤痛,也有抗争和反击。消息来源分布较为均匀,兼顾了真实性和权威性。图像通过与不同的文本搭配,对文本呈现的信息进行强化。另外还通过对比和类比来深化观众对重庆大轰炸的认识。

在此基础上,归纳总结出中央电视台对重庆大轰炸的再现内容,分别是“创伤”和“抗争”。在对苦难进行控诉和揭露的同时,也对苦难中迸发出的奋进力量进行了呈现。中央电视台对重庆大轰炸“创伤”再现,表现为微观个体层面的“家恨”和国家整体层面的“国仇”。中央电视台对重庆大轰炸“抗争”再现,表现为对大轰炸的防空袭系统的呈现、对狂轰滥炸下生活“正常”面的呈现、对各种“英雄”的塑造。

参考文献(略)