第一章绪论

第一节选题背景及意义

一、孔子对中国文化的意义

中国文化是中华民族在几千年的发展过程中,以华夏文明为基础,充分整合各地域和各民族文化要素而形成的。追求“天下一家,中国一人”的群体和谐,是中国文化的基本精神。追求个体人格的完善,树立个体人格的信念和尊严,始终是中国文化的核心主题。中国文化是内在的德性文化。春秋时期的孔子在中国文化基本精神和核心主题的形成和发展中起了最重要的作用。

孔子和他所创立的儒家思想在两千多年的历史长河中,经历了百家争鸣、焚书坑儒、独尊儒术、宋明理学等阶段,孔子被历代统治者誉为“天纵之圣”、“天之木铎”“素王”“至圣先师”“万世师表”等名号,也塑造了孔子政治家、思想家、教育家等形象;孔子及儒家思想较之于其他学说而言,具有统领性、主导性、唯一性、神圣性之特点。儒家思想是唯一一个不受外来文化影响,且能处于主导地位的学说,在与诸多文化进行交流的同时,兼收并举、博采众长,使自身更加丰富多彩;儒家虽然具有主导性,但是自始至终与其他文化“和而不同”,保持其统领性,并在中华文化发展的历史洪流之中阐扬着文以化人的教化功能。

孔子和他所代表的儒家学派只所以能够成为中国文化之核心,主要是靠_.儒家持续不断的对孔子之道和经典的传习和诠释,儒家的圣人与经书在中国传统文化的结构中占有特殊的地位,可以与每个时代的人们的话语、意识和生活实践联系起来;孔子与儒家之学不仅是一个思想观念的系统,更是一个实践活动的系统。在这个系统中,孔子继承和总结了原始社会和夏商周三代的文化传统,开创了当时社会文化发展的新局面;孔子积极乐观的有为精神、高度重视道德价值的态度、重视历史经验的优良传统,为中国文化的发展提供了思想基础;孔子重视道德和精神生活的价值观,使得中国文化中存在着一个以道德教育代替宗教的传统。并在历代知识分子和劳动人民中存在着一个重诚信、讲气节的传统。

........................

第二节概念界定

一、孔子和孔子形象

孔子,有历史上的孔子和历史中的孔子。历史上的孔子是孔子本人,历史中的孔子是不同时期孔子的不同观点和形象。

林存光教授将孔子之名分为三层含义:一是真实的孔子,姓孔,名丘,字仲尼,生于公元前551-前479年之间,是春秋时期的一位学者、思想家、教育家、政治活动家。二是指不同视野下的孔子,即当人们从不同的立场、观点和视角来看待、理解、诠释和评价孔子及其所言、所行、所思时,所形成的各种不同的有关孔子的观念和形象;三是指纯粹符号化的孔子,即孔子之为孔子,不再是一种纯个人的私名,而是一个文化符号,一个人们交流与对话、对抗与互动时共同运用的公共符号。孔子是中国文化“活的传统”。

本文中所研究的孔子是指当代视野下的孔子观点和形象以及与孔子有关的符号,如:孔子、儒学、儒家、传统文化以及研究儒家思想的专家学者等。

二、媒体实践

媒,谋也。媒体是指信息收集、编排和发出信息的机构,包括工作组织、传播设施及信息介质。新闻媒体是指从事新闻采编和传播的单位。实践是指人们能动地改造和探索现实世界一切客观物质的社会性活动。媒体实践的过程也是媒体组织传播新闻的社会活动。

媒体的政治属性和经济属性要求媒体在媒介定位基础上,按照新闻编辑原理进行新闻产品的设计与创造,并对新闻产品的传播进行反馈。其中所涉及的原理有新闻媒介定位、新闻编辑方针、新闻报道的策划与组织、新闻稿件的分析与选择、新闻稿件的修改、新闻标题的制作、新闻的稿件与配置、版面设计、媒介的受众定位等。在对新闻产品进行传播的过程中,涉及了传播结构、传播技术、传播受众、传播效果等理论。笔者综合张国良所著的《传播学原理》和蔡文、许向东、方洁所著的《新闻编辑学》中对以上原理的界定,概况出媒体实践的含义,媒体实践的主体是指具有新闻采编权的新闻媒体,主要指报社、广播电台、电视台、网站、通讯社等从事新闻传播活动的组织机构;媒体实践的运作形式是新闻媒体根据媒介定位,在对新闻事件进行采编形成新闻产品之后,利用先进的通信技术传播新闻产品,以实现特定的社会效益和经济效益的过程。

.............................

第二章《大众日报》孔子形象传播的媒介实践

第一节改革开放后孔子形象传播概况

改革开放40年来,中国的政治经济和社会文化发生了巨大的变化。中国由重农社会转变为重商社会,人民的物质生活水平得到极大的丰富,中国综合国力的提升使之在国际上拥有了更多的话语权。中国的文化从“封闭、半封闭”到“开放、全面开放”,呈现出了“多元文化”共存的态势。社会大众从开始对“传统文化”、“儒家文化”及“国学”的不知,到“了解”,再到“追捧”,形成了一股持续的国学热。在这样的过程中,官方传播、媒体传播、民间传播三者塑造了不同的孔子形象,使孔子形象传播呈现出不同的发展态势,而且三者相互影响、相互促进,在传播孔子形象的过程中产生了不同的效果。

一、官方传播

在改革开放40年中,官方作为国家传播孔子形象的“代言人”,对孔子的每一次展现均具有权威性、政策性和指导性。官方通过设立官方机构、举办大型活动对孔子形象进行传播,并塑造了孔子的政治形象、教育形象、外交形象、旅游形象。

自1978年以来,中国孔子基金会、国际儒学联合会、孔子研究院、孔子学院、中国人民大学国学院、山东大学儒学高等研宄院、曲阜三孔、北京国子监及各地文庙等研究儒学、弘扬儒学的机构相继成立及启用。其中,中国孔子基金会、国际儒学联合会、孔子研究院等团体主要职责是学术交流、传播推广为,国际儒学联合会和中国孔子基金会每年主办“纪念孔子诞辰国际学术讨论会”,在学术交流过程中,形成了大量的学术交流著作,塑造了孔子的思想家形象;中国人民大学国学院和山东大学儒学高等研究院等高校以学术研究为主要职责,对儒家典籍进行注释和出版,院校教授积极宣讲孔子及其思想,塑造了孔子的教育家形象;孔子学院推动中华优秀传统文化的对外传播,用“孔子”品牌提升中国文化软实力,塑造了孔子的外交形象。

...........................

第二节《大众日报》对孔子形象新闻报道的数据分析与比较

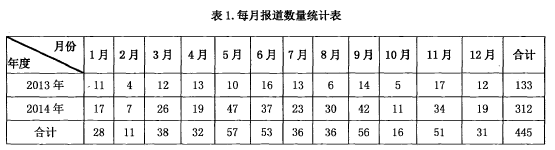

笔者在《大众日报》数字报网站中,对2013年1月1日到2014年12月31日两年的报纸进行逐页阅览,以“孔子、国学、儒家、儒学、传统文化、《论语》、尼山”等为关键词进行样本搜集。得出的稿件数量为:2013年146篇、2014年321篇,进行筛选后最终得出:2013年133篇,2014年312篇,共445篇。在搜集样本的过程中从“时间、关键词、版面分布、报道体裁、信息来源、报道篇幅、图片数量、报道议题”八个要素进行分析统计,现将《大众日报》对孔子形象进行新闻报道的数据做如下分析。

一、报道数量

............................

第三章《大众日报》孔子形象传播实践的反思及未来卖践路径...........53

第一节《大众日报》孔子形象传播实践的优点...........53

一、在意识形态方面注重对孔子形象的传播.........53

二、在新闻业务方面注重多人员投入..........54

第四章结束语...........65

第三章《大众日报》孔子形象传播实践的反思及未来实践路径

第一节《大众日报》孔子形象传播实践的优点

一、在意识形态方面注重对孔子形象的传播

《大众日报》创刊于1939年,是我国报业史上连续出版时间最长的报纸。作为孔子故里最具权威的大型综合媒体,《大众日报》生长在传统文化历史土壤中,自身便携带着儒家思想的DNA,以“立足山东、面向全国、走向世界”为宗旨,进行孔子形象传播的媒体实践。遵循不同时期党政机关方针政策,对孔子形象采取不同的传播方式。

2013年习近平视察山东曲阜以前,《大众日报》通过各种活动,塑造着孔子的“旅游形象”“外交形象”。以济宁市“打造孔子品牌”为报道核心,集中报道了“孔子文化节”“第六届世界儒学大会”等大型活动,并对“修学游”和“背《论语》免费游三孔”进行了跟踪报道;在对外宣传方面,将孔子作为对外交流符号,对“十艺节”2013台湾.山东周活动”“第六届全球中华文化经典诵读大会”等进行了报道;在经济方面,对山东省所打造的《大道鲁商》进行了跟踪报道;在理论层面,创办了“自然国学”栏目。虽然这些报道没有连续性,关联性差,但是这些报道通过短平快的方式,及时传播了关于孔子形象的最新动态。

.............................

第四章结束语

本文将《大众日报》2013年和2014年中关于孔子及相关要素的稿件,作为调研样本。进行数据统计分析后发现《大众日报》在习近平视察曲阜前后,对孔子形象的传播实行了不同的媒介实践路径。

笔者首先分析改革开放40年以来孔子形象传播的概况,通过分析官方传播、媒体传播、民间传播以及三者之间的关系,得出了孔子的政治形象、教育家形象、旅游形象、对外交流形象等。笔者认为孔子形象传播过程中,官方起到了引导作用,并对孔子形象的传播具有决定性的影响。在《大众日报》对孔子形象新闻报道的数据分析与比较中,笔者通过比较分析2013和2014年的报道数量、报道分布、新闻体裁、信息来源、报道篇幅、报道类别及框架,得出《大众日报》在习近平视察曲阜以前,对孔子形象的传播是无规划的,以传播济宁市的旅游孔子形象为主。在习近平视察曲阜以后,对孔子形象的传播是基于“社会主义核心价值观”的塑造,并以政府所主导的活动、会议为主要信息来源,塑造了政治孔子形象,同时邀请专家对儒家思想进行解读,塑造了孔子的教育家形象。在对事件进行分析的过程中,笔者发现2013年,对事件报道的深度和连续性都比较薄弱,2014年对“尼山论坛”“乡村儒学”进行了报道策划和议程设置,形成了集中报道的局面。2014年6月所推出的“弘扬优秀传统文化建设山东道德高地”大型报道,是受众参与度最广、报道持续性最长的一次报道,取得了一定的传播效果。但是在对《大众日报》典型文本分析的过程中,笔者发现《大众日报》引用经典和典故的稿件比例比较低,而且对经典和故事的解释比较少,有的稿件虽然进行了解读,但是停留在字面意思,无法引导读者深入了解孔子文化及儒家思想。在对“乡村儒学”案例进行分析的过程中,虽然《大众日报》记者采访了多位群众,以讲故事的形式传播了孔子形像,但就传播效果来看不容乐观。在新媒体平台,对“乡村儒学”的质疑之声依然存在。

参考文献(略)