第1章绪论

1.1研究背景

早在20世纪90年代,那时的参议员、前任美国副总统阿尔?戈尔就提出了一个较为新潮的概念——“信息高速公路”,这一概念是把网络比喻成一条高速公路,意思是人们可以随时随地地交换和分享各种信息资源,以此说明了信息技术变革之后人们获取信息的便捷性和高效性。如今,伴着互联网不断迅猛地前进与发展,随着信息技术不断地更新与换代,人类已进入信息化时代。在当今时代,传播媒介多种多样,已经越来越贴近普通老百姓的生活,并且越来越被普罗大众所接受,可以说传播媒介与人们的生活息息相关、密不可分。正如查尔斯斯特林在其著作《媒介即生活》中阐述的那样——大众传媒的历史由一系列技术带动的革命构成,而且每次传媒革命都带来了社会、文化、政治的巨大变革,给我们每个人的生活带来重要影响,无论这影响是好是坏、因此,我们可以说,媒介即生活。

随着媒介的普及,人们那些传统的知识传播方式也发生了极大的改变。在信息时代,人们可以通过多种渠道获取文化知识,除了收听广播、收看电视、翻看期刊杂志之外,还可以通过手机、电脑等设备上网查阅信息、阅读电子书、订阅微信公众号、浏览博客和微博等等,已然打破了时间和空间的限制。在数字技术的影响下,当今时代的知识传播更多意义上可以称之为数字化的知识传播。无论是知识生产、知识结构,还是知识消费、知识管理,知识传播的每个要素和每个环节都经历了一番变革。

...................

1.2研究对象与研究问题

1.2.1概念界定

首先,研究知识传播必须严格界定“知识”这一概念。知识,至今也没有一个统一而明确的界定。在字典中,知识是被这样定义的——知识是符合文明方向的人类对物质世界以及精神世界探索的结果总和,是人类从各个途径中获得得经过提升总结与凝练的系统的认识,也是人类在实践中认识客观世界(包括人类自身)的成果,它包括事实、信息的描述或在教育和实践中获得的技能。马克思曾说:“人的本质就是社会关系的总和”,而知识社会学的理论也强调了要从从社会存在的角度去把握思想。因此在本文中,笔者认为,在数字化时代,知识不仅仅是人们传统认知中的经验、技能甚至学历,知识更多地涵盖的是人与人之间的社会关系。

笔者由此进一步界定了“知识传播”的概念。从概念上讲,知识传播是一部分社会成员在特定的社会环境中,借助特定知识传播媒体手段,向另一部分社会成员传播特定的知识信息,并期待收到预期的传播效果的社会活动过程。

从知识的生产、消费到管理,依据整个流程的前后次序以及每个步骤功能上的差异,知识传播的过程又可以被细化为几个小环节。其中,第一个环节是知识生产,谈及生产,则必然是由传播活动过程中的传者来作为主导。第二个环节知识结构即所传播信息的结构和内容。而到了第三个环节知识消费,它是一种主导性的消费形式,在这一环节中则针对的更多的是知识经济形态中的那些受众群体。对此,本文对其概念作了如下界定:知识消费是知识生产和知识交流的延续,是消费主体即受众受到利益驱动而进行的获取和使用知识的过程。

.....................

第2章文献综述

2.1关于数字化知识传播的研究

2.1.1学术文献类

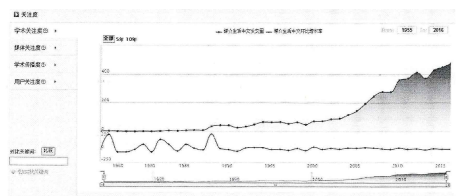

笔者以“数字化知识传播”为关键词,在知网中搜索发现,关于数字化知识传播的学术论文非常少,从2000年开始至今仅有65篇被知网收录,并且就整体研究趋势看来,2013年之前对该选题的研究寥寥无几,而2013年以后对此选题的研究才逐渐开始增多,2016年达到11篇,是这几年中研究最多的一年。由此可以看出,学术界对“数字化知识传播”的研究并不深入,而随着数字化技术的不断发展,数字化知识传播将越来越成为一种热门的传播形式,所以笔者认为,研究“数字化知识传播”这一学术上的空白领域非常具有理论价值和现实意义。

笔者根据这65篇文献的研究内容对其进行了分类:

(1)以数字图书馆为研究对象

从这65篇学术论文的研究视角上看,有半数以上的研究是在数字化的大背景下基于对数字图书馆的知识传播进行的各方面研究,如魏朝霞、刘涛、张向和张艳霞共同撰写的《基于3G通信技术的移动数字图书馆建设及知识传播》、孙丽波的《知识可视化在数字图书馆中的应用》、王小立的《百度“知道”知识传播对个人数字图书馆资源共享的启示一一基于系统动力学方法》以及黄珊珊的《全球信息共享与传播中的知识产权问题——以Google数字图书馆计划为例》等。

此类研究虽然均是数字图书馆为研究对象,但其研究方向略有差别。魏朝霞、刘涛、张向和张艳霞共同撰写的《基于3G通信技术的移动数字图书馆建设及知识传播》介绍了移动数字图书馆的服务模式与发展方向,并且指出数字技术与图书馆的结合极大地方便了大众对知识的获取和使用。

.......................

2.2关于媒介生活的研究

2.2.1关注度分析

笔者在中国知网中对“媒介生活”的关注度进行了分析,其中,从学术关注度来看,2000年,媒介生活中文发文量为71,媒介生活中文环比增长率为48%,并且自2000年以来,关于“媒介生活”的中文发文量明显增长,2006年媒介生活中文发文量逼近200,尤其2010年后,增长更为迅猛,2012年,媒介生活中文发文量超过400,虽然2013年发文量出现轻微下滑,降至372,但之后几年发文量又持续走高,有望突破500。

........................

第3章研究实施过程............22

第4章研究成果..........24

4.1问卷数据...............24

4.1.1调查者基本情况...............24

4.1.2农民媒介使用情况...........28

第5章研究结论...........49

第4章研究成果

4.1问卷数据

据青岛市崂山区沙子口街道大石村村委会数据显示,大石村现有农民107户,共有468人。在此次调研过程中,该团队共走访了近40户人家,收集了117份有效问卷。

4.1.1调查者基本情况

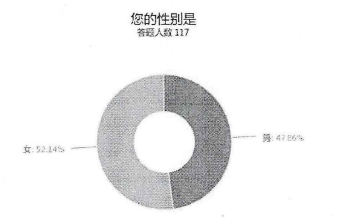

数据显示,在被调查农民中,女性约占52.1%,男性约占47.9%,在此次研究中,男女比例相差不大。在被调查群体中,中年比重最大,老年人群仅次之,青年、儿童比例最小。

...........................

第5章研究结论

在数字化信息时代,新媒介的不断普及极大地改变了人们那些传统的知识传播方式。在数字技术的影响下,人们获取文化知识的渠道也更为多样化——从最为传统的收听广播、收看电视、翻看期刊杂志等方式,到现如今通过手机、电脑等移动设备就可以上网查询和阅读,无论在时间上还是在空间上都突破了原有的限制,因此当代的知识传播其实质上更多地体现为数字化的知识传播。

站在受众的角度,数字化的知识传播为人们接触媒介提供了极大的便捷,因此笔者在研宄中将角度锁定在受众群体上。而在人们最普遍的认知中,农民群体一直被认为是文化水平较低层的人群,他们对知识的获取、把控、甄别能力往往较弱。笔者由此又将关注的视角进一步缩小在青岛市崂山区沙子口街道大石村为代表的农民群体上,从而深入探究农民在数字化时代的媒介生活和知识生活状况。

通过对大石村农民的问卷调研和个人访谈,笔者得出以下结论——第一,使用媒介是农民群体主要的休闲生活方式,其中电视是该村的强势媒体;第二,新媒体在潜移默化中对农民的方方面面都产生了影响,在人际交流方面尤为明显;第三,农民重视自身学习能力的提高,媒介的使用丰富了农民的知识生活,提高了农业的科学生产;第四,新媒体在农民得到了一定程度的普及,其中微信、微信朋友圈和微信公众号的功能受到了中青年农民群体的认同和欢迎;第五,新媒体也为老年人和非知识分子(现代文盲)群体提供了便利,老年人和非知识分子(现代文盲)群体将不断加入新媒体使用者的行列。

参考文献(略)