第 1 章 引言

1.1 研究背景及内容研究

货币政策就是指一个国家的货币当局,也就是我们所谓的中央银行,通过该国的银行体系来调整该国的货币供给量,最终影响利率和国民收入的政策。货币政策是一个国家政府调控经济强而有力的手段之一,通常与该国财政政策相互配合使用,以达到促进经济增长、稳定物价、稳定汇率、调节失业率和平衡国际收支的目的。

一直以来,相机决策货币政策和规则型货币政策的争论不断。相机抉择货币政策为了调节短期的利息率以及经济的发展水平,政府有意识的通过公开市场业务、法定准备金率和再贴现率三大工具来不断改变准备金或者货币流通量的增长率的一种决策,但是对于该决策弗里德曼指出,通过这种政策只能在短期内能控制住利息率和失业率,对于长期而言很难达到大家所预期的效果,这也就是所谓的货币效应的“时滞”效应,西方经济学家认为,在采用相机决策时会遇到三种“时滞”——认识时滞、行动时滞和影响时滞。“时滞”会导致货币政策在时间上前后不能贯彻一致,甚至后续会互相矛盾,最终影响货币政策的效果。以美国为例,在 1966 年初美联储根据当时实际情况实行了紧缩性的货币政策,但结果却导致了用力过猛,紧缩过度,最后到了 1966 年末又倒转头来重新开始实行扩张性货币政策,该项货币政策一直实施到了 1967 年 11 月,最终使得货币供给量在长期不断的增长,造成了当年美国朝鲜战争之后货币增长率猛烈迅速的变动。相机决策是对当前经济形势的判断,假设为了降低利率,增加投资,故实行扩张性的货币政策,则只需要通过买进债券,进而扩大货币供应量,但这只是临时有效,而经过一段时间之后,随着利率的降低而投资增加,随之 GDP 也会增加,最后导致人们对货币需求随之增加。

........................

1.2 研究框架及研究方法

1.2.1 研究框架

本文基于经典的泰勒规则,将货币因素、资本因素和汇率因素纳入央行的货币政策反应函数中,对开放经济条件下我国央行货币政策反应函数进行估计,进而考察在 2005 年人民币汇改之后,在开放条件下泰勒规则在中国的适用性,即将中国的数据代入到泰勒规则中,将得出的结果与现实国情相比较,看是否一致。

论文框架如下:

第一章为引言,从我国的货币政策中介目标由数量调控型慢慢向价格型的角度出发,对本文的研究背景和研究意义进行详细阐述,同时展示本文内容框架及结构。

第二章为国内外文献综述,对货币政策规则、泰勒规则、利率以及汇率变动等关键字的相关研究进行分类、梳理以及总结,最后对比本文的观点及中心思想,提出本文的创新点和不足之处。

第三章为从相机决策货币政策和规则型货币政策的区别入手,分析两者的历史争论问题,对以往研究过相机决策货币理论和规则型货币理论的论点进行分类阐述归纳;然后建立理论模型,做出理论框架,用以证明规则型货币政策优于相机决策货币政策,并根据该模型做出相应的总结概括。

第四章,由于第三章已经证明规则型货币政策优于相机决策货币政策,则第四章就在第三章的基础之上分析规则型货币政策的理论基础,结合我国的实际情况,用泰勒规则进行具体分析,建立模型,来判定泰勒规则是否适用于中国的国情,最后根据所建立的模型在分析我国根据国情运用泰勒规则的可行性。

第五章,以上述做出的理论模型,结合计量经济学和自己已收集的 2005 年-2019 年的季度数据,构建出适合我国国情的,即加入货币因素、资本价格因素和汇率因素的泰勒规则型货币政策的反应函数,选取合适的代理变量,对反应函数进行广义矩估计(GMM),并检验其适用性。

第六章,总结本文在第四章理论分析的结果和第五章实证分析的结果,最终验证在开放条件下泰勒规则在我国货币政策上的适用性,同时也提出相应的具有针对性的政策建议或意见。

..........................

第 2 章 文献综述

2.1 国外文献综述

对于货币政策,从 19 世纪中期开始就一直存在规则型货币政策和相机决策型货币政策之争,而两者争论的最本质的问题是“时间不一致”问题。由于该问题的提出以及上世纪七十年代欧美资本主义国家出现的滞胀困境,导致相机决策受到越来越多的人的质疑,而规则型货币政策受到越来越多的人的推崇。

货币政策工具规则包括“单一货币规则”、“麦卡勒姆规则”和“泰勒规则”。在 1960 年弗里德曼便提出,人们有希望存储下来的货币数,也就是意味着货币需求函数其实是有稳定性的,所以说央行应该事先选择一个合理且固定的增长率并以此供应货币。通过使用这种单一货币规则,央行就可以不使用相机决策货币政策,因为这种政策会对自由经济造成影响,从而避免了相机决策所引发的“时滞”问题。麦卡勒姆(1984)对弗里德曼“单一货币规则”进行了改进,与之前的研究不同,他将基础货币视作政策工具,与此同时,因为货币需求和货币流通速度并非是一成不变的,所以在不同的时期中供应的基础货币量需要根据货币需求的变化而进行调整,也就是说增速不可能是固定的。

货币政策目标包括名义收入目标、通货膨胀目标和货币供应量目标。麦卡勒姆认为,如果采用名义收入规则的话,那么在供应基础货币时的参考指标为名义收入的实际增长率和目标增长率之间的差额,根据这个值进行调整。上世纪八十年代以来,货币政策开始将利率视作新的、更有效的中介工具,主要原因在于麦克勒姆提出的名义收入规则在实践中出现各种问题。不仅如此,在对该理论进行数据模拟后发现结论不佳,在 1997 年,麦卡勒姆把短期利率视作政策工具,分析后发现即使名义收入达到稳定状态,实际产出却没有增长,价格也没有达到稳态。由于这个缺陷,泰勒规则便受到越来越多的学者的关注了。

.........................

2.2 国内文献综述

自泰勒公式问世以来,我国学者也在不断尝试拓展初始泰勒规则并用其分析我国的货币政策。特别是在 2008 年全球金融危机之后,中国人民银行明确表示要向以调控利率为主的价格型货币政策转变,因而国内学者们纷纷对泰勒规则进行分析研究,发表了许多涉及泰勒规则对中国货币政策适用性的研究成果。

谢平和罗雄(2002)最早将泰勒规则引入分析,研究其对我国货币政策的影响,文章以上海融资中心发布的同业拆借利率作为分析对象,在研究中运用 GMM法实证检验。文章提出泰勒规则确实能较好的反映利率变化情况,因而能有效衡量我国货币政策,但该函数的稳定性较差,表现出的利率规则不稳定。刘斌(2003)运用我国相关数据分析泰勒规则和其他规则所产生的福利效果,发现泰勒规则下的货币政策对宏观经济的稳定作用更强。王胜和邹恒甫(2006)分析了开放条件下的泰勒规则,发现美国货币政策对我国货币政策的制定有较大影响。张屹山和张代强(2007)第一次运用前瞻型泰勒规则分析我国的货币政策,结论表明前瞻型泰勒规则能够有效解释相关变量,该反应函数为我国货币政策提供了较好的参照。但是,文章指出,利率对通胀和产出的系数较小,因而应用该种利率规则可能造成内在不稳定性。叶志辉(2008)经过分析也认为我国适用前瞻型泰勒规则,而且进一步说明我国应用该规则是利大于弊。张屹山和张代强(2008)构建了一个最优利率规则,将货币因素纳入到了该规则中,然后代入我国数据进行分析。结果显示各参数的系数均大于零,表示该利率规则具备内在稳定性,能够有效纠正国民经济运行过程中显现的偏差。郑挺国和刘金全(2010)发现我国的货币政策用线性泰勒规则描述存在局限性,因此建议我国应根据实际情况将泰勒规则分成两个区域,即“惰性”区域和“活性”区域,然后再应用于货币政策中。李文溥和李鑫(2010)以我国的七天同业拆借利率为研究对象,先后用初始泰勒规则、包含利率平滑的泰勒规则和开放条件下的泰勒规则进行分析,结果显示我国在利率调整时也会对利率进行平滑操作。此外,文章还发现利率对通胀的变化反应不够灵敏,计算出的数值低于利率规则的理论值,表明我国在宏观调控时并未充分运用利率。邓创和石柱鲜(2011)首先将我国的均衡汇率、自然利率和潜在产出联合估计,并进行了相应的数据分析,随后建立了包含汇率在内的“混合型”泰勒规则。文章发现我国货币政策能够对通胀、产出及汇率变化做出有效反应,但前瞻性稍显不足。

........................

第 3 章 货币政策规则的理论分析.......................13

3.1 相机决策货币政策与规则型货币政策的区别..................13

3.2 规则型货币政策与相机决策货币政策的优劣对比.....................14

第 4 章 泰勒规则模型构建.........................22

4.1 初始泰勒规则...........................22

4.2 泰勒规则的拓展..............................23

第 5 章 泰勒规则对我国货币政策适用性的实证分析........................26

5.1 变量选取与数据处理......................26

5.2 实证分析........................31

第 5 章 泰勒规则对我国货币政策适用性的实证分析

5.1 变量选取与数据处理

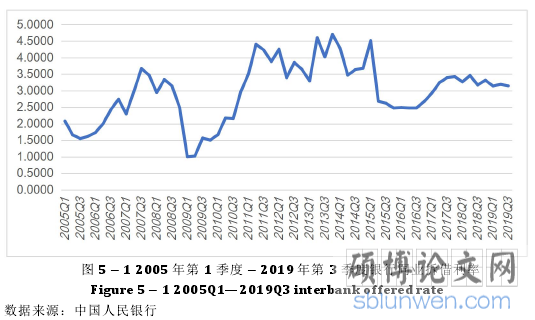

本文选择 2005 年第一季度至 2019 年第三季度的数据进行分析,共 59 组。

对于货币供给系数,在后面 3 个模型中,货币供给的系数都是大于 0,并且在 10%的显著性水平下显著,说明我国我国 7 天银行间拆借利率与货币供应量的变化存在着同向关系,这与上文中对于该系数的定义相违背,与现实经济理论也是不符合。之所以出现此类情况,是因为在 2014 年之前我国执行的是有管理的浮动汇率制度,造成我国国际收支出现双顺差情况,国家外汇储备也越来越多。2014 年 3 月 22 日央行行长易纲表示,以后的汇率由市场决定,汇率开始双向浮动,但汇率波动要合理稳定,因此需要在外汇市场投放人民币,同时也为了稳定物价,央行用冲销式的干预用以对冲前期被动增加的货币供给,所有在这两种情况下才会导致我国利率与货币供给同向变动。

......................

第6章 结论和政策建议

6.1 本文结论

本文对我国货币政策规则的适用性进行了理论和实证分析,具体的得到的结果如下:

我国基本满足实施泰勒规则的经济条件。首先我国于 2015 年基本上完成了利率市场化,故满足了可以选择利率作为中介目标进行货币政策操作的条件;其次在开放条件下我国货币政策的首要目标是汇率稳定,而汇率稳定的重要条件是物价稳定;然后我国条件下仍然具有较高的央行独立性,这为货币政策的实施提供的保障;最后我国在有管理的浮动汇率制下,我国汇率市场化改革以及资本项目开放程度不是很完全,都为我国在开放条件下实施货币政策提供了便捷的、有利的条件。因此上述四个条件表明,我国完全满足实施泰勒规则的要求。

通过模型实证分析可得,泰勒规则还算比较好的描述了我国利率的变化情况。本文在原始的泰勒规则基础之上加入了货币增长率、股票价格缺口、房地产价格缺口和实际有效汇率缺口这四个变量,对利率规则在我国的适用性进行了定量分析,运用 GMM 对反应函数进行了估计并进行了模拟,通过对模拟值和实际值的对比可以看出,该泰勒规则基本上可以描述我国利率的变化,也说明该泰勒规则对我国是比较适用的。

由于我国汇率制度以及我国 2012 年之前国际收支长期出现的“双顺差”现象,使得利率变化和货币供给变化呈同向变动的情况。我国的国际收支经常项目以及资本和金融项目二者长期的顺差使我国的货币供给呈现明显的被动性,从而导致了利率和货币供给正向变化。

参考文献(略)