1 绪论

1.1 研究背景

第二次世界大战后,伴随着跨国公司的快速崛起,世界经济一体化进程发展迅速,共出现了三次产业转移浪潮。在第三次产业转移的过程中,中国凭借低廉的要素成本嵌入全球分工,由于其相对廉价的生产成本及巨大的市场,外资大量入驻,推动中国成为新的“世界工厂”,但全球价值链(Global Value Chain, GVC)“低端锁定”问题并没有随着中国经济的快速发展而改变[1]。

提升中国制造业 GVC 地位符合国家经济发展要求。在党的十九大报告中,习近平明确指出“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”,这与中国由“制造业大国”向“制造业强国”迈进的目标相一致,对中国制造业提出了新的发展要求。习近平在出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上,也表示“中国经济发展已经由高速增长阶段转向了高质量发展阶段,阶段的转换要求产业在整个全球价值链中不断地往上攀升,由过去的中低端向中高端攀升。”

1.1 研究背景

第二次世界大战后,伴随着跨国公司的快速崛起,世界经济一体化进程发展迅速,共出现了三次产业转移浪潮。在第三次产业转移的过程中,中国凭借低廉的要素成本嵌入全球分工,由于其相对廉价的生产成本及巨大的市场,外资大量入驻,推动中国成为新的“世界工厂”,但全球价值链(Global Value Chain, GVC)“低端锁定”问题并没有随着中国经济的快速发展而改变[1]。

提升中国制造业 GVC 地位符合国家经济发展要求。在党的十九大报告中,习近平明确指出“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”,这与中国由“制造业大国”向“制造业强国”迈进的目标相一致,对中国制造业提出了新的发展要求。习近平在出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上,也表示“中国经济发展已经由高速增长阶段转向了高质量发展阶段,阶段的转换要求产业在整个全球价值链中不断地往上攀升,由过去的中低端向中高端攀升。”

国际经济环境复杂多变,给中国制造业以挑战。在第四次“1+6”圆桌对话会上,李克强表示,“全球经济形势正在发生深刻复杂变化,保护主义抬头,世界经济增速明显放缓,全球产业链和国际分工体系受到冲击,不稳定不确定因素明显增多”。 ①其中,自2008 年国际金融危机以来,世界经济总体维持 “三低一高”态势,发达国家的高失业率、产业空心化等各类结构性问题越发凸显,一些发达国家由此开展“再制造业化”战略,并在此基础上,引领了新一轮的“逆全球化”风潮,贸易摩擦不断;与此同时,一些新兴经济体也努力抓住产业革命的新机遇,凭借成本优势,承接发达国家的产业和资本转移。发达国家和新兴经济体对中国制造业的发展形成了“双向挤压”之势。

.........................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本文分别利用 GVC 地位指数和产业上游度指数测定了中国制造业的“经济定位”和“物理定位”,能够更全面的了解中国制造业是具体通过哪个生产环节获取了多大的利润,这种更为精准的定位,能为提升 GVC 地位提供新的思路。

1.2.2 现实意义

中国加入全球分工的初期,是以低端要素和成本优势嵌入 GVC,并实现了贸易总量和市场规模的扩大,但在新一轮科技革命到来之际,在发达国家的狙击下,中国制造业仍以传统比较优势嵌入 GVC,难以为继,而本文通过对中国制造业 GVC 地位影响因素的实证分析,得出各影响因素对中国制造业的影响效果,从而有利于为中国制造业升级培育新的增长点,形成基于本土高端要素的比较优势;有利于在充分发挥国有经济优势的同时,增强市场活力,并以此调动市场力量,推动高科技成果的高效转化;有利于提高中国对高质量外资的重视程度,并在各行业间合理配置高质量外资;有力优化生产性服务业市场的发展,适度增加生产性服务业的开放力度;有利于拓宽中国对外经济交流的新领域、新途径;有利于提醒中国企业谨慎分析自己的市场定位,合理规划企业的发展规模,合理配置企业资金,注重提高产品质量,发展产品品牌。

............................

.........................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本文分别利用 GVC 地位指数和产业上游度指数测定了中国制造业的“经济定位”和“物理定位”,能够更全面的了解中国制造业是具体通过哪个生产环节获取了多大的利润,这种更为精准的定位,能为提升 GVC 地位提供新的思路。

1.2.2 现实意义

中国加入全球分工的初期,是以低端要素和成本优势嵌入 GVC,并实现了贸易总量和市场规模的扩大,但在新一轮科技革命到来之际,在发达国家的狙击下,中国制造业仍以传统比较优势嵌入 GVC,难以为继,而本文通过对中国制造业 GVC 地位影响因素的实证分析,得出各影响因素对中国制造业的影响效果,从而有利于为中国制造业升级培育新的增长点,形成基于本土高端要素的比较优势;有利于在充分发挥国有经济优势的同时,增强市场活力,并以此调动市场力量,推动高科技成果的高效转化;有利于提高中国对高质量外资的重视程度,并在各行业间合理配置高质量外资;有力优化生产性服务业市场的发展,适度增加生产性服务业的开放力度;有利于拓宽中国对外经济交流的新领域、新途径;有利于提醒中国企业谨慎分析自己的市场定位,合理规划企业的发展规模,合理配置企业资金,注重提高产品质量,发展产品品牌。

............................

2 理论基础概述

2.1 国际分工理论

国际分工是国际贸易产生的基础。西方经济学家对国际分工问题进行了广泛而深入的分析,最终形成了古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论和新国际贸易理论。

古典国际贸易理论包括绝对优势理论和比较优势理论。1776 年亚当·斯密(Adam Smith)在《国民财富的性质和原因的研究》中提出了绝对优势理论,该理论是最早主张开展自由贸易的理论,斯密指出,分工可以提高劳动生产率,使每个人都在交易中受益。并且,斯密将该理论从家庭、个人交易延伸到国家间的贸易,他指出国际分工是分工的最高形式,各国可以通过自然禀赋和后天有利的生产条件,使本国在某个产品的生产上具有绝对的成本优势,从而专门生产该产品,利用高效率的生产使其在随后的国际贸易中获得更多的收益。但该理论具有很大的局限性,因为绝对优势理论不能解释若一国在两种商品的生产上都具有绝对优势情况,国际贸易将如何发生,针对这一问题,比较优势理论应运而生。大卫·李嘉图(David Ricardo)在绝对优势的基础上,于 1817 年出版了《政治经济学及赋税原理》,指出,各国贸易的基础并非是生产技术的绝对差异,而是相对差异,即用两国间劳动生产率的比值,判定哪个国家生产哪种商品更具比较优势,以此在国际范围内进行分工、生产,并通过国际贸易使贸易国双方受益。古典贸易理论为自由贸易提供了强有力的支持,但是绝对优势理论和比较优势理论都具有很强的限制条件,如都假设市场是完全竞争的、规模报酬不变、仅有劳动这一种要素,且要素仅在国内流通等,这些限制条件大大削弱了古典国际贸易理论的适用性。

.........................

2.2 GVC 理论的演变

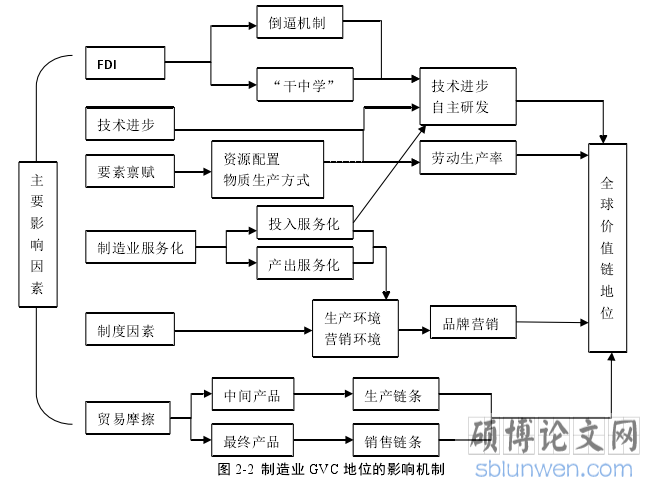

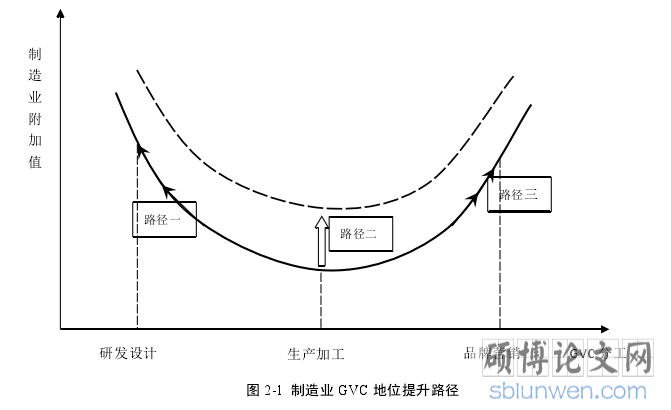

全球价值链理论体系的演进最早要追溯到价值链概念,“价值链”的经济概念最早出现在《竞争优势》中,该书是由美国哈佛商学院战略学家迈克尔·波特于 1985 年出版的。波特指出,一个企业所涉及的研发、生产、销售和支持其产品的活动可形成一条完整的价值链,且在具有上下游关系的企业间也存在着产业层面的“价值系统”,即产业价值链。波特还指出,企业竞争力是整个价值链的综合竞争力,而不是链条中单一环节的竞争力,而企业需要凭借其战略环节创造价值,保持其竞争优势[35]。但需要注意的是,波特的价值链仅涉及微观层面,是 GVC 概念形成的基础。同年,在国际垂直分工模式下,宾夕法尼亚大学学者布鲁斯·科洛特教授(Bruce Kogut,1985)在《设计全球战略:比较与竞争的增值链》中,提出用“价值增加链”来分析国际战略优势。价值增加链不再拘泥于企业内部和企业间的分工,而是突出了价值链各个环节在国家间或区域间的空间配置。价值增加链的构建取决于区域或者国家的比较优势,而在参与价值链的过程,企业既可以仅参与某单一生产环节,也可以参与整个价值增值过程。因此,价值增加值更能反映价值链的垂直分工,对 GVC 概念的形成具有巨大作用;宏碁集团创办人施振荣(1992)提出了“微笑曲线”理论,该理论将产品的生产分为上、中、下游三部分,分别为研发设计、生产加工以及品牌营销,且指出上游和下游环节的价值增值更高。

................................

2.1 国际分工理论

国际分工是国际贸易产生的基础。西方经济学家对国际分工问题进行了广泛而深入的分析,最终形成了古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论和新国际贸易理论。

古典国际贸易理论包括绝对优势理论和比较优势理论。1776 年亚当·斯密(Adam Smith)在《国民财富的性质和原因的研究》中提出了绝对优势理论,该理论是最早主张开展自由贸易的理论,斯密指出,分工可以提高劳动生产率,使每个人都在交易中受益。并且,斯密将该理论从家庭、个人交易延伸到国家间的贸易,他指出国际分工是分工的最高形式,各国可以通过自然禀赋和后天有利的生产条件,使本国在某个产品的生产上具有绝对的成本优势,从而专门生产该产品,利用高效率的生产使其在随后的国际贸易中获得更多的收益。但该理论具有很大的局限性,因为绝对优势理论不能解释若一国在两种商品的生产上都具有绝对优势情况,国际贸易将如何发生,针对这一问题,比较优势理论应运而生。大卫·李嘉图(David Ricardo)在绝对优势的基础上,于 1817 年出版了《政治经济学及赋税原理》,指出,各国贸易的基础并非是生产技术的绝对差异,而是相对差异,即用两国间劳动生产率的比值,判定哪个国家生产哪种商品更具比较优势,以此在国际范围内进行分工、生产,并通过国际贸易使贸易国双方受益。古典贸易理论为自由贸易提供了强有力的支持,但是绝对优势理论和比较优势理论都具有很强的限制条件,如都假设市场是完全竞争的、规模报酬不变、仅有劳动这一种要素,且要素仅在国内流通等,这些限制条件大大削弱了古典国际贸易理论的适用性。

.........................

2.2 GVC 理论的演变

全球价值链理论体系的演进最早要追溯到价值链概念,“价值链”的经济概念最早出现在《竞争优势》中,该书是由美国哈佛商学院战略学家迈克尔·波特于 1985 年出版的。波特指出,一个企业所涉及的研发、生产、销售和支持其产品的活动可形成一条完整的价值链,且在具有上下游关系的企业间也存在着产业层面的“价值系统”,即产业价值链。波特还指出,企业竞争力是整个价值链的综合竞争力,而不是链条中单一环节的竞争力,而企业需要凭借其战略环节创造价值,保持其竞争优势[35]。但需要注意的是,波特的价值链仅涉及微观层面,是 GVC 概念形成的基础。同年,在国际垂直分工模式下,宾夕法尼亚大学学者布鲁斯·科洛特教授(Bruce Kogut,1985)在《设计全球战略:比较与竞争的增值链》中,提出用“价值增加链”来分析国际战略优势。价值增加链不再拘泥于企业内部和企业间的分工,而是突出了价值链各个环节在国家间或区域间的空间配置。价值增加链的构建取决于区域或者国家的比较优势,而在参与价值链的过程,企业既可以仅参与某单一生产环节,也可以参与整个价值增值过程。因此,价值增加值更能反映价值链的垂直分工,对 GVC 概念的形成具有巨大作用;宏碁集团创办人施振荣(1992)提出了“微笑曲线”理论,该理论将产品的生产分为上、中、下游三部分,分别为研发设计、生产加工以及品牌营销,且指出上游和下游环节的价值增值更高。

美国杜克大学教授格里芬等(Garry Gereffi and Korzeniewicz)在 Porter 的价值链概念的基础上提出了“全球商品链”。在全球经济一体化背景下,商品的生产环节被划分为不同阶段,世界各地的企业、金融机构参与其中,最终形成一个一体化的跨国生产网络,形成了全球商品链。格里芬指出,全球商品联动的基本单位是节点,任一节点都具有原材料投入、运营组织和市场营销等环节。全球商品链理论为 GVC 的形成提供了空间布局的思路;1995 年,美国卡迪夫大学供应链管理学教授彼得·海因斯(Peter Hines)将波特的价值链重新定义为“集成物料价值的运输线”,将顾客需求而非利润定位为企业生产的主要目标;同年,哈佛商学院教授杰弗里·雷鲍特(Jefferey F.Rayport)和约翰·斯维奥克拉(John J.Sviokla)提出了虚拟价值链,即将信息作为虚拟价值链的产品,对信息进行收集、管理和使用,以创造价值。

................................

3 GVC 地位的测算方法 ...................................... 15

3.1 经济定位:GVC 地位指数的测算 ............................. 15

3.2 物理定位:产业上游度指数的测算 .............................. 17

4 中国制造业及其 GVC 地位的现状分析 ................................... 20

4.1 中国制造业发展现状 ................................ 20

4.1.1 主要贸易方式转变 ......................... 20

4.1.2 制造业盈利能力提升 ......................... 21

5 中国制造业 GVC 地位提升的影响因素分析 .............................. 35

5.1 影响因素的理论模型推导 ................................. 35

5.2 中国制造业 GVC 地位提升的实证分析 .................................. 36

5 中国制造业 GVC 地位提升的影响因素分析

5.1 影响因素的理论模型推导

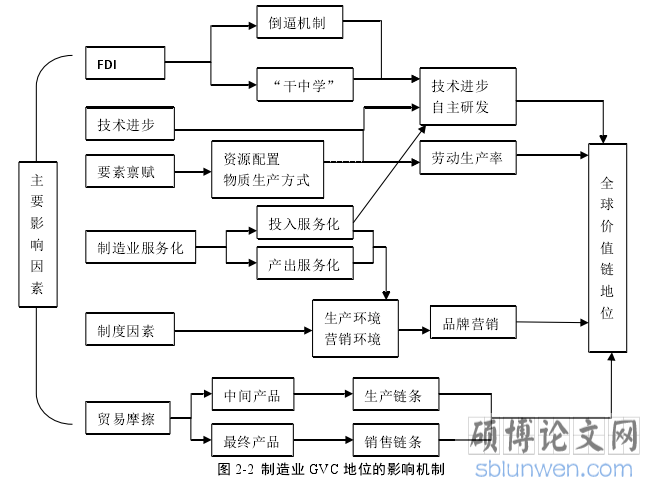

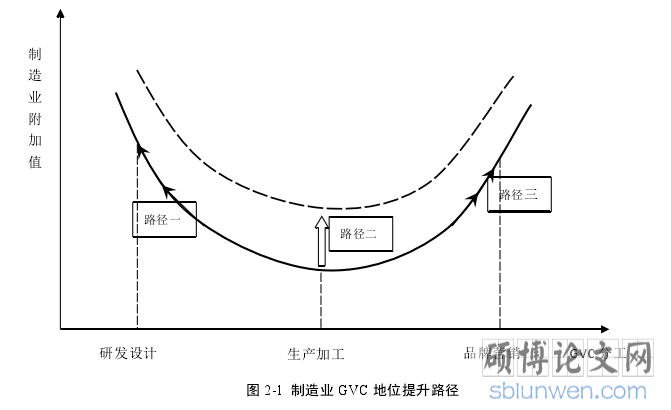

Hausman 等(2007)利用 Cobb-Douglas 生产函数构建了“成本发现”模型,分析了影响行业价值链地位的因素,本文将借鉴其基本思路,分析影响中国制造业 GVC 地位的因素,以期能够深入了解不同因素对 GVC 地位的影响程度,并提出政策建议。

本文有两个被解释变量,一个被解释变量为 GVC 地位指数,用来测定行业在国际分工中的利润捕获能力,记为 GVC。数据来源于 2018 年公布的 TIVA 数据库。对于 TIVA数据库,2016 和 2018 年各公布了一份贸易附加值数据,其中,2016 版 TIVA 数据库统计了 2000-2011 年的贸易附加值,2018 版 TIVA 数据库统计了 2005-2016 年的贸易附加值数据,但由于两个版本在行业的统计标准上有所差异,因此,不能实现两个版本数据的对接,因此,本文使用了 2018 版的 TIVA 数据库;另一个被解释变量为产业上游度指数,用来测定行业在全球价值链上所处的生产环节,记为 UP,数据来源于 2016 年发布的 WIOD 数据库,该数据库公布了 2000-2014 年的世界投入产出表,目前,WIOD 数据库并为更新。将 2018 版的 TIVA 数据库和 2016 版的 WIOD 数据库到底可使用年份进行比较,本文只能选取 2005-2014 年的数据。

............................

............................

6 结论、政策建议及展望

6.1 主要结论

本文结论主要有以下几点:

(1)中国制造业发展总体向好。其中,中国制造业货物贸易出口方式正在发生转变,一般贸易的出口方式占比不断提升,且各行业的盈利能力逐渐加强,中国参与全球分工的程度不断加深。

(2)中国制造业各行业 GVC 地位指数的提升主要归因于原材料提供、加工、装配规模的扩大。从中国制造业参与 GVC 的经济地位上看,中国制造业各行业的 GVC 地位指数皆表现出明显的上升趋势,分取全球利润的能力不断提升。其中,价值捕获能力最强的是食品、饮料、烟草行业(资本密集型行业),其次为木材和纸制品、印刷行业以及其他制造业(劳动密集型行业);技术密集型与劳动密集型、资本密集型行业的 GVC地位指数差距较大,但这种差距正在逐渐缩减。从中国制造业参与 GVC 的物理位置上看,中国制造业各行业的产业上游度指数也多呈现出上升态势。其中,木材和纸制品、印刷行业以及其他制造业(劳动密集型行业)以及食品、饮料、烟草行业、基本金属和金属制品行业(资本密集型行业)的产业上游度指数较高,更加靠近中间产品投入端。进一步构建 GVC 地位指数与产业上游度指数的二维散点图,发现中国制造业各行业的GVC 地位指数是伴随着其产业上游度指数的增长而增长的,由此推断,中国制造业各行业 GVC 地位指数的提升更多是由中间投入环节规模的扩大引起的。

(3)在国际比较过程中,中国制造业各行业的 GVC 地位指数与产业上游度指数皆处于六个国家的中上位置,这进一步印证了,中国制造业是凭借更深地嵌入价值链低端来获取更多的价值增值。通过比较发现,各国皆能在其具有比较优势的行业捕捉更多利益,中国制造业在具体行业仍与其他国家具有差距,其中,更能够给中国以警醒的是巴西,巴西制造业各行业的产业上游度指数皆呈现下降趋势,

GVC 地位指数皆呈现上升趋势,即巴西制造业各行业在生产工序逐渐向消费终端移动的过程中,不断提升了国际利润分配份额,这与中国形成鲜明对比。

参考文献(略)

参考文献(略)