第一章 绪论

第一节 研究背景和研究意义

一、研究背景

改革开放以来,特别是从上个世纪 90 年代之后,出口成为拉动中国 GDP 增长最强劲的动力之一,特别是在国内消费贡献相对动力不足的背景下,通过出口-投资相互推动,大大推进了我国经济增长的持续,2010 年我国一跃成为世界第一大商品出口国。世界贸易快速增长的同时,学术界对国际贸易理论的研究也从多个视角走向深入。特别是所谓新新贸易理论的提出,大大丰富了研究视角和研究宽度。

第一节 研究背景和研究意义

一、研究背景

改革开放以来,特别是从上个世纪 90 年代之后,出口成为拉动中国 GDP 增长最强劲的动力之一,特别是在国内消费贡献相对动力不足的背景下,通过出口-投资相互推动,大大推进了我国经济增长的持续,2010 年我国一跃成为世界第一大商品出口国。世界贸易快速增长的同时,学术界对国际贸易理论的研究也从多个视角走向深入。特别是所谓新新贸易理论的提出,大大丰富了研究视角和研究宽度。

一方面,以 Melitz(2003)为代表的异质性企业贸易模型提出,生产率不同的企业在市场空间上的选择不同。生产率最低的企业在本土市场进行生产甚至退出市场;生产率最高的企业才能够承担企业出口所需要的高额固定成本进入国际市场;生产率处于中游状态的企业将继续为本土市场生产服务。追随国外研究的理论框架,国内学者也结合中国国情(唐宜红,林发勤,2009)探索了生产率对企业出口行为的影响(钱学锋,熊平,2010;李春顶,2010;田巍,余淼杰,2012 等)。另外,国内学者进一步拓展了企业异质性特征的范围,例如企业所有制性质、融资约束、研发投入以及资本密集度等异质性因素对企业出口行为的作用(孙灵燕,李荣林,2011;刘志彪,张杰,2009;钟昌标,2007)。另一方面,以 Antras 为代表的学者提出了企业内生边界模型,说明契约不完全对企业在资源配置方式上的差异化影响。Antras(2003)将不完全契约产权作为一个重要变量因素考察其对跨国公司的定位和决策的作用,该理论认为契约环境及体制的完善是企业比较优势的重要来源,会影响跨国公司的外包决策和出口多寡(Grossman & Helpman,2005)。国内外不少学者认为营商环境是影响企业出口的重要因素(Pistor et al.,2000;董志强,魏下海等,2012),例如更好的法律体系、更高的契约执行效率、更少的市场分割以及更加全面高效的基础设施等等(李坤望,王永进,2010;Acemoglu et al. 2009; 孙楚仁,王松等,2014;王永进,盛丹等,2010),这些都是构成更加优质的营商环境重要的组成部分。尤其是在世界最大的新兴转轨经济体的中国,市场经济体中巨大的营商环境差异,可能会使得中国出口企业呈现出差异性,例如本文将要讨论的反腐败政策对于腐败程度不同的企业的异质性影响(王永进,盛丹,2012;Young et al. ,2014)。然而,目前国内还鲜有文献研究企业寻租腐败对其出口行为影响的问题,本文将对此领域作进一步探讨。

..........................

第二节 研究方法

在借鉴前人做法的基础上,本文主要运用以下两种方法:

一是文献比较法。本文通过阅读梳理国内外有关研究上市企业管理费用、反腐败与企业出口、政企关系、制度环境与企业出口之间的关系等的相关文献,对以往学者的观点进行归纳总结,分类剖析研究思路和研究方法,从而梳理出一条本文所遵循的研究思路以及适用的研究方法。

在已有文献中,发现大部分专家学者多使用以下三种方法:(1)Heckman 两阶段模型来研究制度因素对企业出口行为的影响(Krammer et al., 2017; 吴飞飞等,2018;刘斌,王杰,2016 等);(2)采用 probit 模型估计企业出口参与方程,再使用普通最小二乘法对第二阶段进行回归(王永进,2012;孙楚仁等,2014;郭平,2015;何欢浪等,2018);(3)3 阶段最小二乘法(Lee&Weng ,2013)。由于本文所研究的是党的十八大反腐败政策这一冲击事件作为政商关系转型的代表性转折点,而其直接表现即为本文所观测的企业部分管理费用的变化,进而研究政商关系转型对上市企业出口行为的影响,因此采用学界使用较多的双重差分模型(Difference in Difference,简称 DID 模型)来估计政策效应。然而,目前鲜有相关文献使用 DID 模型来检验反腐败与企业出口之间的关系。

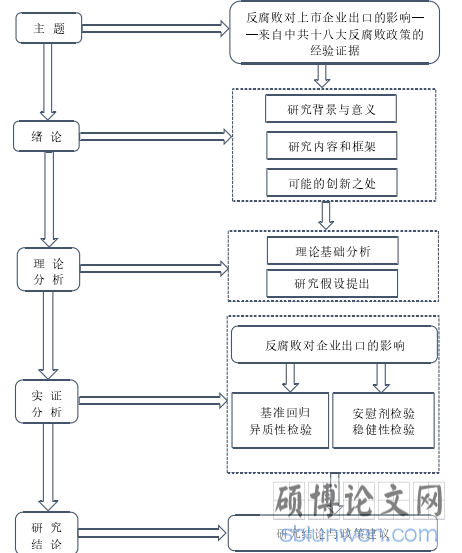

二是理论分析与实证研究相结合的方法。首先,在理论分析部分,本文对新新贸易理论、寻租理论和公共选择理论进行总结梳理,为本文寻根溯源,构建理论基础,并提出本文的研究假设。其次,在实证分析部分,本文首先采用 DID 模型对党的十八大反腐败政策对企业出口的影响进行实证检验,并在全样本进行了基准回归分析之后,接着从企业所有制、所处地区以及时间动态三个方面进行了异质性检验,最后再对实证结果进行了安慰剂检验和稳健性检验。

..........................

第二节 研究方法

在借鉴前人做法的基础上,本文主要运用以下两种方法:

一是文献比较法。本文通过阅读梳理国内外有关研究上市企业管理费用、反腐败与企业出口、政企关系、制度环境与企业出口之间的关系等的相关文献,对以往学者的观点进行归纳总结,分类剖析研究思路和研究方法,从而梳理出一条本文所遵循的研究思路以及适用的研究方法。

在已有文献中,发现大部分专家学者多使用以下三种方法:(1)Heckman 两阶段模型来研究制度因素对企业出口行为的影响(Krammer et al., 2017; 吴飞飞等,2018;刘斌,王杰,2016 等);(2)采用 probit 模型估计企业出口参与方程,再使用普通最小二乘法对第二阶段进行回归(王永进,2012;孙楚仁等,2014;郭平,2015;何欢浪等,2018);(3)3 阶段最小二乘法(Lee&Weng ,2013)。由于本文所研究的是党的十八大反腐败政策这一冲击事件作为政商关系转型的代表性转折点,而其直接表现即为本文所观测的企业部分管理费用的变化,进而研究政商关系转型对上市企业出口行为的影响,因此采用学界使用较多的双重差分模型(Difference in Difference,简称 DID 模型)来估计政策效应。然而,目前鲜有相关文献使用 DID 模型来检验反腐败与企业出口之间的关系。

二是理论分析与实证研究相结合的方法。首先,在理论分析部分,本文对新新贸易理论、寻租理论和公共选择理论进行总结梳理,为本文寻根溯源,构建理论基础,并提出本文的研究假设。其次,在实证分析部分,本文首先采用 DID 模型对党的十八大反腐败政策对企业出口的影响进行实证检验,并在全样本进行了基准回归分析之后,接着从企业所有制、所处地区以及时间动态三个方面进行了异质性检验,最后再对实证结果进行了安慰剂检验和稳健性检验。

..........................

第二节 腐败背后的制度诱因

自古以来,无论处于哪个时代、何种社会制度下,腐败一直都是政界、学界乃至普通的人民大众所关注的问题。企业寻求政治关系的现象普遍存在于世界范围内(Faccio,2007),世界各国对腐败问题也都非常重视,学术界也对腐败的产生以及经济效应进行了大量的研究。那么腐败问题背后层出不穷的原因究竟是什么呢?国内外大量有关腐败与反腐败的文献研究结果指出,主要有以下几种诱因。

一、正式制度环境的缺失

(一)法律制度及体系的不健全

《law and finance》(La Porta et al. 1998)率先提出有关法律与经济发展的相关研究理论,法律体系所造就的制度环境影响公司治理和企业行为,进而经济发展受到影响。

法律体系这一正式制度环境的缺失会降低一国的投资者保护环境质量,进而影响公司经营及未来发展。投资者法律保护,尤其是产权保护,是公司治理的重要潜在考虑因素。一国的法律制度评分越高,则其投资者保护环境越优越,从而该国公司的外部融资利用率更高,同时外部融资使用期限也倾向于更长(Demirguü et al. 1998)。具体来说,外部投资者在为公司提供融资时会面临信息不对称所导致的收益不确定性增加,因为公司内部管理者或股东会以各种形式剥夺其利益,导致投资回报得不到该有的保障。而法律体系的建立健全则可以很大程度上保护外部投资者的权利(La Porta et al. 2000)。同时,与此观点一致的研究证明,法律的重要性在于为企业创造了良好的投资者保护环境,投资者保护进而提升企业股价、减少融资约束,从而促进有效投资(McLean et al.2012)。

第二章 文献综述

第一节 企业管理费用

一、有关企业管理费用研究现状

企业的管理费用本身是一个庞大而复杂的会计科目,在具体的财务处理过程中包含了不同标准的具体核算科目(吴博春,2017)。它是企业当期发生费用中的重要组成部分,是企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而产生的各种必要支出。管理费用自身是一个系统性的概念,本文中所指的管理费用特指企业经常性的费用支出,诸如业务招待费、差旅费、会务费、办公费以及车船费。

第一节 企业管理费用

一、有关企业管理费用研究现状

企业的管理费用本身是一个庞大而复杂的会计科目,在具体的财务处理过程中包含了不同标准的具体核算科目(吴博春,2017)。它是企业当期发生费用中的重要组成部分,是企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而产生的各种必要支出。管理费用自身是一个系统性的概念,本文中所指的管理费用特指企业经常性的费用支出,诸如业务招待费、差旅费、会务费、办公费以及车船费。

回顾以往有关企业管理费用的学术研究文献,发现大多数研究或是探讨管理费用在具体管理中所存在的问题,或是研究如何通过有效控制管理费用来改善企业成本管理的措施。国内外鲜有文献直接研究管理费用与企业经营性活动的文献并不多,而有关企业管理费用与其出口的研究则更是少之又少。国内外研究文献指出,许多企业缺少对管理费用的有效控制或者对管理费用的管控流于形式,从而导致企业整个成本管理不善、现金资源浪费(Gul&Tsui,1998)而影响企业效益的增长(曹晓斌,2005)。也有研究指出民营企业的管理费用控制中存在着较为严重的暗箱操作问题,预算科学性不强,违反规定的预算项目层出不穷,容易造成影响恶劣的钱钱交易事件。例如,一些管理人员借管理费用的名义用于购买私人物品、报销个人花费等以公济私的现象得不到遏制(李晗宁,2013)。除了民营企业,外贸企业的管理费用管理方面也存在一定的漏洞,负责预算控制的部分负责人不仅具有审批权,而且也要为其承担一定的责任,在缺乏审计监督的情况下,这样的制度使部门负责人很容易把本部门的业务招待费作为个人活动经费(银锐,1996)。因此,如果不对企业管理费用加以监督和控制,公司会计管理费用账目的使用就会松散混乱,相近明细科目之间交叉使用的情况频繁出现,很容易成为滋生企业腐败的土壤(钟覃琳等,2016)。

.............................第二节 腐败背后的制度诱因

自古以来,无论处于哪个时代、何种社会制度下,腐败一直都是政界、学界乃至普通的人民大众所关注的问题。企业寻求政治关系的现象普遍存在于世界范围内(Faccio,2007),世界各国对腐败问题也都非常重视,学术界也对腐败的产生以及经济效应进行了大量的研究。那么腐败问题背后层出不穷的原因究竟是什么呢?国内外大量有关腐败与反腐败的文献研究结果指出,主要有以下几种诱因。

一、正式制度环境的缺失

(一)法律制度及体系的不健全

《law and finance》(La Porta et al. 1998)率先提出有关法律与经济发展的相关研究理论,法律体系所造就的制度环境影响公司治理和企业行为,进而经济发展受到影响。

法律体系这一正式制度环境的缺失会降低一国的投资者保护环境质量,进而影响公司经营及未来发展。投资者法律保护,尤其是产权保护,是公司治理的重要潜在考虑因素。一国的法律制度评分越高,则其投资者保护环境越优越,从而该国公司的外部融资利用率更高,同时外部融资使用期限也倾向于更长(Demirguü et al. 1998)。具体来说,外部投资者在为公司提供融资时会面临信息不对称所导致的收益不确定性增加,因为公司内部管理者或股东会以各种形式剥夺其利益,导致投资回报得不到该有的保障。而法律体系的建立健全则可以很大程度上保护外部投资者的权利(La Porta et al. 2000)。同时,与此观点一致的研究证明,法律的重要性在于为企业创造了良好的投资者保护环境,投资者保护进而提升企业股价、减少融资约束,从而促进有效投资(McLean et al.2012)。

然而,在许多经济转型国家以及新兴国家经济发展过程中(Pistor,2000),由于法律制度环境的缺失,许多民营企业家通过建立政治关联以寻求法律帮助,从而作为正式制度的替代(Xin et al.,1996)。这种现象在全球范围内都存在,在法律制度不完善、产权保护意识薄弱的国家,上市公司更加倾向于建立政治联系以获得更多的债务融资和更高的市场占有率(Faccio,2002)。例如,中国目前处于转型发展期,薄弱的产权保护造成民营企业融资困难。因法律制度对产品保护的缺失,企业通过政治贿赂以提高社会地位,从而寻找政治关系这样一种替代性的产权保护机制,继而减少银行的贷款歧视,降低融资难度(Bai et al.,2006)。同时,在法律制度不健全的转型经济中,民营企业通过利用政治联系获得更加有效的契约保护,以此来降低商业纠纷中所遭受到的法律歧视,改善契约实施环境(王永进,2012)。

..............................

..............................

第三章 理论基础与研究假设 ....................... 18

第一节 理论基础分析 ....................................... 18

一、新新贸易理论 ..................................... 18

二、寻租理论 ...................................... 18

第四章 研究设计 ........................ 26

第一节 样本数据及变量说明 ............................... 26

一、样本选取 ......................................... 26

二、数据来源 ................................. 26

第五章 经验结果与分析 ............................. 36

第一节 全样本基准回归 ............................................ 36

第二节 异质性分析 .............................................. 38

第五章 经验结果与分析

第一节 全样本基准回归

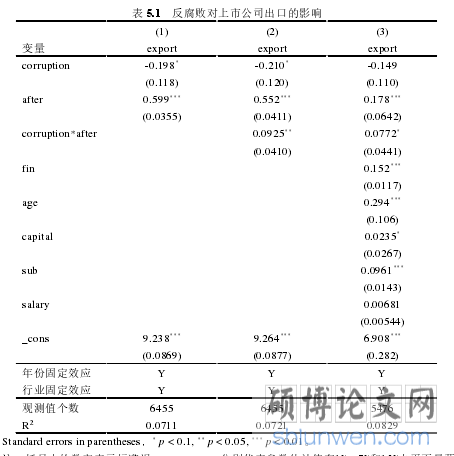

本文运用双重差分方法检验政商关系转型转折点党的十八大反腐败政策这一外生冲击事件对 A 股上市公司出口的影响。表 5.1 报告了本文的基准模型回归结果,即全样本中反腐败对企业出口的影响结果。

.............................

第六章 结论及政策建议

第一节 研究结论

处于转轨经济阶段,我国各项正式制度还不是很完善,原有政商关系下的企业寻租腐败使得非正式制度在目前的市场经济中仍具有一定的作用。非国有企业在发展过程中受到各种正式制度不完善的制约,在正式制度无法提供有效保护的背景下,政企关系成为了非国有企业寻求政府保护的一种具有价值的非正式制度安排。旨在构建新型政商关系的党的十八大反腐败政策使中国反腐败进入了“史上最强反腐”新阶段,越来越多的腐败案件被揭露。企业与政府之间的腐败渠道被强制阻断,以“亲”“清”为特征的新型政商关系得以构建。

与以往的研究不同,本文从企业发展的微观角度出发,结合寻租理论、公共选择理论与国际贸易理论,利用中国 2010-2015 年 A 股上市公司微观层面数据,运用双重差分方法构造回归模型,实证分析了十八大反腐败政策这一冲击事件对我国企业出口的影响。得出了以下结论:

第一,党的十八大反腐败政策的实施对上市企业出口具有促进作用。高强度的反腐政策打破了政府官员和企业之间的政企关系,导致原有政商关系被摧毁,形成了更加公平的营商环境。企业原本用于与政府打交道的寻租成本在反腐后被配置于企业的生产性活动,或是用于增加研发投入,或是用于提高员工工资水平等,这些都对企业出口竞争力的提升具有正向促进作用。

第二,党的十八大反腐败政策对于非国有上市企业出口的提升作用更为显著,而对国有上市企业的出口产生了负向的影响。高费用类的国有上市企业,由于它们先天与政府具有稳固的政治关联,企业管理人员对反腐败带来的冲击敏感性并不是很大,对政策实施所造成的经营难度并不太在意,同时也缺乏动力去设法舒缓困难。此外,反腐败政策的实施对国有企业虽然具有一定的震慑作用,但是由于国有上市企业创新效率相对较低,其寻租腐败的途径被迫切断后出口更加困难。短时间内国有企业无法通过提高创新效率或管理效率来增加出口,从而抑制了其出口。

参考文献(略)