第一章 引言

第一节 研究背景与意义

一、选题背景

党的十九大报告指出,新时代我国经济将从高速增长道路切换到高质量发展道路,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,在资本市场上,并购重组作为优化资源配置、促进企业规模化发展的途径,开始受到了愈来愈多的关注。2018年中国并购市场完成并购案例 2584 起,并购金额达到 12,653.59 亿美元。然而,中国企业的并购市场表面虽然一片繁荣,光鲜的数据背后却隐藏着巨大的隐患,内里乱象丛生,2 千多笔的成交量和 1.3 万亿美元的成交金额背后的是大量的交易失败,整合后企业经营效益下降、形成僵尸企业甚至破产。

并购从来都是资本市场上的热点话题,即使并购失败的案例层出不穷,资本市场上的并购浪潮却从未有过消退的迹象。不同的上市公司推动并购的动机各不相同,有的是为了获得规模经济,有的是为了改善经营业绩,有的是为了通过并购实现产业退出,而除了这些合理的并购需求,在我国的资本市场上还存在着另外一些别有用心的并购活动,其背后的真正目的并不是实现公司长期价值的增加,而是为了实现一部分人的私利。这一现象的存在也就解释了学者提出的著名的公司“并购悖论”,即公司付出巨大代价实施并购,而结果却没有增加、甚至减少了股东财富,因为实际的情况是一部分人获得了超常的私利,而另一部分人则遭受了巨额的损失。

作为发展中的新兴经济体,我国的资本市场仍然存在着许多不足之处,例如理性程度相对西方成熟的资本市场较低、卖空机制的缺乏以及信息披露机制的不完善,这些都为一些上市公司管理层或者是大股东创造了套利的机会,也是导致并购“乱象”的原因之一。在这样的环境下,以牟取私利为动机的并购行为层出不穷,并购导致上市公司股票市场价格的剧烈波动,市场错误定价成为常态,内部人套利的机会也就因此而产生。造成的直接后果就是侵害了相当一部分中小股东以及投资者的利益,更侵蚀了我国资本市场的土壤,达华智能在 2013-2018 年间一系列的迎合市场并购行为以及并购后的大股东减持正是这方面的典型案例。

........................

作为发展中的新兴经济体,我国的资本市场仍然存在着许多不足之处,例如理性程度相对西方成熟的资本市场较低、卖空机制的缺乏以及信息披露机制的不完善,这些都为一些上市公司管理层或者是大股东创造了套利的机会,也是导致并购“乱象”的原因之一。在这样的环境下,以牟取私利为动机的并购行为层出不穷,并购导致上市公司股票市场价格的剧烈波动,市场错误定价成为常态,内部人套利的机会也就因此而产生。造成的直接后果就是侵害了相当一部分中小股东以及投资者的利益,更侵蚀了我国资本市场的土壤,达华智能在 2013-2018 年间一系列的迎合市场并购行为以及并购后的大股东减持正是这方面的典型案例。

........................

第二节 文献综述

一、并购动因、市场反应与绩效研究

(一)企业并购动因研究

现有文献大体上从两个方向对企业并购动因进行研究,一类是企业并购动因的传统理论,这类理论主要从协同效应、市场势力等等角度进行研究;另一类则是从行为金融理论的视角审视企业管理层以及市场投资者的心理因素,进而探究企业并购的动机。

在并购动因传统理论方面,由 Weston 提出的协同效应理论认为公司并购是为了获得“1+1>2”的协同效应,这种协同效应可以是经营上的协同、财务上的协同以及管理上的协同。一部分学者从市场势力的角度出发,认为加强企业的市场势力、获得更大的市场份额是并购的一种重要动因。李青元等(2013)通过可口可乐收购汇源果汁的案例分析,认为资本市场的经验证据表明横向并购的动因是“效率理论”而非“市场势力理论”。唐兵等(2012)从范围经济论和分散风险论两个角度论述企业多元化并购的动因,认为企业通过多元化并购策略实现多种经营,可以获得范围经济效益。也有少数学者意识到了产业演进是企业进行并购的主要动因之一,王凤荣、高飞(2012)进一步论证了“行业周期理论与并购类型”假说,认为行业到了衰退阶段的话,企业可以通过并购另一个更具发展前景的公司来进入新的行业,这时并购就是一个非常有效的产业退出机制。周绍妮、文海涛(2013)提出多元化并购是企业退出市场的一种很好的方式,通过并购新兴或成长性的企业,实现产业退出。苏敬勤、刘静(2013)认为在并购动机方面中西方存在显著的差异,西方企业倾向于通过并购获得经验、品牌甚至是企业文化等无形的资源,而中国企业的关注重点在于销售渠道、产出能力以及先进的管理理念等。

一、并购动因、市场反应与绩效研究

(一)企业并购动因研究

现有文献大体上从两个方向对企业并购动因进行研究,一类是企业并购动因的传统理论,这类理论主要从协同效应、市场势力等等角度进行研究;另一类则是从行为金融理论的视角审视企业管理层以及市场投资者的心理因素,进而探究企业并购的动机。

在并购动因传统理论方面,由 Weston 提出的协同效应理论认为公司并购是为了获得“1+1>2”的协同效应,这种协同效应可以是经营上的协同、财务上的协同以及管理上的协同。一部分学者从市场势力的角度出发,认为加强企业的市场势力、获得更大的市场份额是并购的一种重要动因。李青元等(2013)通过可口可乐收购汇源果汁的案例分析,认为资本市场的经验证据表明横向并购的动因是“效率理论”而非“市场势力理论”。唐兵等(2012)从范围经济论和分散风险论两个角度论述企业多元化并购的动因,认为企业通过多元化并购策略实现多种经营,可以获得范围经济效益。也有少数学者意识到了产业演进是企业进行并购的主要动因之一,王凤荣、高飞(2012)进一步论证了“行业周期理论与并购类型”假说,认为行业到了衰退阶段的话,企业可以通过并购另一个更具发展前景的公司来进入新的行业,这时并购就是一个非常有效的产业退出机制。周绍妮、文海涛(2013)提出多元化并购是企业退出市场的一种很好的方式,通过并购新兴或成长性的企业,实现产业退出。苏敬勤、刘静(2013)认为在并购动机方面中西方存在显著的差异,西方企业倾向于通过并购获得经验、品牌甚至是企业文化等无形的资源,而中国企业的关注重点在于销售渠道、产出能力以及先进的管理理念等。

而从行为金融的视角来看,促使企业并购背后可能存在着更多其他因素。Roll(1986)是管理层自大假说理论的创始人,他认为管理层常常会出现过度自信的心理,这是造成企业频繁并购的原因之一,但实际上这种行为是有损股东利益的。Ramanathan(2013)提出了一个基于多重动因、关键成功因素和多重绩效测量的并购绩效评估方法,直接将并购动因分为经济动因、个人动因和管理动因三类。杨超等(2013)从利益相关者追求利益最大化的角度出发,认为并购动机呈现出显著的多样化,主要包括管理层巩固管理地位;保持上市公司身份的动机;尽可能地追逐更多利润的动机以及保持行业领先地位的动机。谢亚涛(2003)提出,我国企业由于自身背景的特殊性,其并购动机与海外公司存在明显的差异。我国企业并购的直接动因可以概括为:政府驱动的并购;资源获取动机;扩大经营规模的目的;通过并购获得政府补助以及税收优惠的动机等等。于兆吉(2012)同样认为我国企业的并购存在特殊性,有些企业并购甚至仅仅是为了进入房地产行业。雷辉、吴婵(2010)也进一步将 Roll 的自大假说在我国并购市场上进行了检验并得到了印证,即企业并购的背后是管理层的过度自信心理。张洽、袁天荣(2013)对 2002-2011年我国资本市场上的并购行为进行了实证研究,发现高级管理人员的权力和对私利的追求是企业并购的主要推动力,高级管理人员的权力越大,越倾向于推动并购,并在这个过程中牟取私利。于成永等(2013)发现终极控制人在企业并购中存在支持与掏空行为,

这种行为极大地损害了中小股东的利益。

...........................

...........................

第二章 概念界定与理论分析

第一节 研究对象与概念界定

一、迎合市场并购

企业并购是企业的兼并与收购的简称,并购根据所涉及的行业分为横向、纵向和多元化并购三种形式。横向并购(又称水平并购)是指并购双方处于同一或横向相关企业,生产经营同种或技术相关的产品之间的并购。纵向并购(又称垂直并购)是指并购双方有投入——产出关系,在生产和销售的连续性阶段互为购买者和销售者之间的并购。多元化并购是指并购双方互不相关,既无横向联系也无纵向联系的并购。

第一节 研究对象与概念界定

一、迎合市场并购

企业并购是企业的兼并与收购的简称,并购根据所涉及的行业分为横向、纵向和多元化并购三种形式。横向并购(又称水平并购)是指并购双方处于同一或横向相关企业,生产经营同种或技术相关的产品之间的并购。纵向并购(又称垂直并购)是指并购双方有投入——产出关系,在生产和销售的连续性阶段互为购买者和销售者之间的并购。多元化并购是指并购双方互不相关,既无横向联系也无纵向联系的并购。

迎合理论的开创始于股利政策研究领域,学者们发现了公司有迎合投资者以提升股票市场价值的行为。基于某些心理因素或制度因素,投资者往往对支付股利的公司股票具有较强的需求,从而导致这类股票形成所谓的“股利溢价”,研究发现我国上市公司管理者确实存在理性迎合投资者热衷送转股的股利偏好的行为,而迎合的目的,则是追求公司短期股价最大化,以获取股利溢价。近些年随着研究的丰富和深入,迎合理论的范围也扩大到其他领域,公司不仅可以从股利的角度迎合投资者,还有许多其他途径同样可以达到迎合投资者以实现拉高股票市价的目的,例如企业会迎合投资者情绪的高涨增加研发投资;投资者情绪诱发了企业迎合性的盈余管理行为;有些企业在进行固定资产投资决策时也会迎合市场的情绪和偏好。

在并购方面,也已有学者发现并购决策过程中管理层存在迎合市场的倾向,这种迎合倾向体现在两个方面:一是市场对存在并购行为的公司给予的溢价越高,即市场越偏好存在并购行为的公司时,上市公司越有可能发生并购行为;二是上市公司在进行并购标的的选择时会考虑迎合市场投资者的情绪和偏好,选择时下市场上的热点概念和题材进行并购,从而实现公司股价的快速提升。本文所研究的迎合市场并购指第二种迎合方式。

.............................

在并购方面,也已有学者发现并购决策过程中管理层存在迎合市场的倾向,这种迎合倾向体现在两个方面:一是市场对存在并购行为的公司给予的溢价越高,即市场越偏好存在并购行为的公司时,上市公司越有可能发生并购行为;二是上市公司在进行并购标的的选择时会考虑迎合市场投资者的情绪和偏好,选择时下市场上的热点概念和题材进行并购,从而实现公司股价的快速提升。本文所研究的迎合市场并购指第二种迎合方式。

.............................

第二节 理论分析

一、我国目前资本市场环境下的迎合市场并购绩效分析

(一)并购容易导致投资者过度反应

在发达国家的资本市场,学者们发现并购实际上向市场传递了公司股价偏高的信息,于是理性的投资者会根据这一信息调整自己的投资行为,经常出现的情况就是公司在发布并购公告之后公司股价会有所下跌。

而同样的情况,并购在我国往往会引起投资者的盲目乐观,投资者更倾向于认为并购是一种利好消息,这使得上市公司在公布并购信息之后股价反而会迎来较大的上涨。作为一个新兴经济体,我国的资本市场仍然存在着诸多不合理之处,目前我国股票市场上的投资者仍然以个人为主,而且短期投机氛围相当浓厚,已有较多研究发现投资者对IPO、“高送转”、股权转让等重大公司事件具有较高的投机热情,从而使股价在短期内明显上涨。同样,兼具“眼球效应”与改善公司业绩效果的并购也会引发投资者的过度反应进而导致股票市场定价的偏差。同时,我国资本市场也会频繁出现公司炒作热点概念的情况,这种情况的出现又会进一步放大我国资本市场目前的弊端,短期投机者追求短期收益,缺乏专业知识的散户投资者难以辨别炒作热点概念对公司的真实影响,而选择“追涨”,这些因素的存在都将进一步扩大市场定价的偏离程度。

(二)迎合市场情绪的并购难以带来真实经营绩效的改善

“并购是否有利于公司绩效的提高”是并购问题研究中的首要问题之一,但是根据学者们的研究成果来看,并购能否给企业的经营业绩带来真正意义上的改善仍是未知的,原因在于不同公司并购的目的不同,在这个前提之下显然难以得出一个普适性的答案。就迎合市场情绪的并购行为来说,本文认为其难以为企业带来真实绩效方面的改善,原因主要体现在以下几点:

一、我国目前资本市场环境下的迎合市场并购绩效分析

(一)并购容易导致投资者过度反应

在发达国家的资本市场,学者们发现并购实际上向市场传递了公司股价偏高的信息,于是理性的投资者会根据这一信息调整自己的投资行为,经常出现的情况就是公司在发布并购公告之后公司股价会有所下跌。

而同样的情况,并购在我国往往会引起投资者的盲目乐观,投资者更倾向于认为并购是一种利好消息,这使得上市公司在公布并购信息之后股价反而会迎来较大的上涨。作为一个新兴经济体,我国的资本市场仍然存在着诸多不合理之处,目前我国股票市场上的投资者仍然以个人为主,而且短期投机氛围相当浓厚,已有较多研究发现投资者对IPO、“高送转”、股权转让等重大公司事件具有较高的投机热情,从而使股价在短期内明显上涨。同样,兼具“眼球效应”与改善公司业绩效果的并购也会引发投资者的过度反应进而导致股票市场定价的偏差。同时,我国资本市场也会频繁出现公司炒作热点概念的情况,这种情况的出现又会进一步放大我国资本市场目前的弊端,短期投机者追求短期收益,缺乏专业知识的散户投资者难以辨别炒作热点概念对公司的真实影响,而选择“追涨”,这些因素的存在都将进一步扩大市场定价的偏离程度。

(二)迎合市场情绪的并购难以带来真实经营绩效的改善

“并购是否有利于公司绩效的提高”是并购问题研究中的首要问题之一,但是根据学者们的研究成果来看,并购能否给企业的经营业绩带来真正意义上的改善仍是未知的,原因在于不同公司并购的目的不同,在这个前提之下显然难以得出一个普适性的答案。就迎合市场情绪的并购行为来说,本文认为其难以为企业带来真实绩效方面的改善,原因主要体现在以下几点:

1.迎合市场偏好会导致跨度较大的多元化并购

公司迎合市场偏好的结果就是企业会参照当前的热点概念去选择并购标的,在这种情况下往往会跳出自身的行业,进行多元化并购。协同效应是提升并购后经营业绩的一个重要因素,但是相对于横向并购和纵向并购来说,多元化并购由于双方产业相关性低,在经营方面几乎无法产生协同效应,所以一般认为多元化并购的动因是为了获得管理上和财务上的协同效应,管理上的协同效应主要表现在人力资源、管理制度以及企业文化之间的协同,而财务上的协同效应表现在公司之间的资金拆借、降低整体财务费用水平等方面。但是从实际来看,多元化并购的协同效应往往发挥的并不理想,我国实行多元化并购的上市公司绩效呈现出并购后第一年上升然后逐年下滑这种趋势,从长期来看,对公司的经营绩效会起到负面影响。

..............................

公司迎合市场偏好的结果就是企业会参照当前的热点概念去选择并购标的,在这种情况下往往会跳出自身的行业,进行多元化并购。协同效应是提升并购后经营业绩的一个重要因素,但是相对于横向并购和纵向并购来说,多元化并购由于双方产业相关性低,在经营方面几乎无法产生协同效应,所以一般认为多元化并购的动因是为了获得管理上和财务上的协同效应,管理上的协同效应主要表现在人力资源、管理制度以及企业文化之间的协同,而财务上的协同效应表现在公司之间的资金拆借、降低整体财务费用水平等方面。但是从实际来看,多元化并购的协同效应往往发挥的并不理想,我国实行多元化并购的上市公司绩效呈现出并购后第一年上升然后逐年下滑这种趋势,从长期来看,对公司的经营绩效会起到负面影响。

..............................

第一节 达华智能公司基本情况 .................................. 21

第二节 达华智能并购历程 .................................... 21

第四章 案例分析 ...................................... 28

第一节 达华智能并购中的迎合倾向分析 ........................ 28

一、 并购热门概念企业 ............................... 28

二、 夸大自身战略定位 ................................... 30

第五章 研究结论与建议 ...................................... 57

第一节 研究结论 ..................................... 57

第二节 研究建议 ................................. 58

第四章 案例分析

第一节 达华智能并购中的迎合倾向分析

一、 并购热门概念企业

2013-2015 年间,达华智能先后并购了三家企业,这三家企业无一例外都是当时资本市场上的热门概念,分别是物联网、互联网金融和互联网电视,当时的投资者对这些概念的偏好已经达到了非理性的状态。

(一)物联网板块

“物联网”概念于 2005 年由国际电信联盟(ITU)正式提出,2009 年 8 月,温家宝总理在无锡视察时提出“感知中国”,无锡市率先建立了“感知中国”研究中心,中国科学院、运营商、多所大学在无锡建立了物联网研究院。物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一,写入了十一届全国人大三次会议政府工作报告,物联网在中国受到了全社会极大的关注。2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》出台,物联网做为新一代信息技术里面的重要一项被列为其中,自此物联网概念开始在我国兴起,资本市场上的物联网概念股股价也大幅飙升。

(二)互联网金融板块

...........................

2015 年上半年 A 股迎来牛市,上证指数一度突破 5000 点,达华智能在这期间再次通过两次多元化并购迎来公司的“战略升级”。分别收购了金融支付服务企业卡友支付以及互联网电视部件制造企业金锐显,自此,达华智能的战略定位里又增加了“互联网金融”、“互联网电视”、“智能生活生态圈”等等关键词。

“互联网金融”概念最早由谢平博士在 2012 年 4 月 7 日“金融四十人年会”上首次公开提出,在短短几年中,互联网金融已经成为中国金融界和 IT 界热门的词汇,2014年两会期间,“促进互联网金融健康发展”被写入政府工作报告,互联网金融迅速发展。

“互联网金融”概念最早由谢平博士在 2012 年 4 月 7 日“金融四十人年会”上首次公开提出,在短短几年中,互联网金融已经成为中国金融界和 IT 界热门的词汇,2014年两会期间,“促进互联网金融健康发展”被写入政府工作报告,互联网金融迅速发展。

...........................

第五章 研究结论与建议

第一节 研究结论

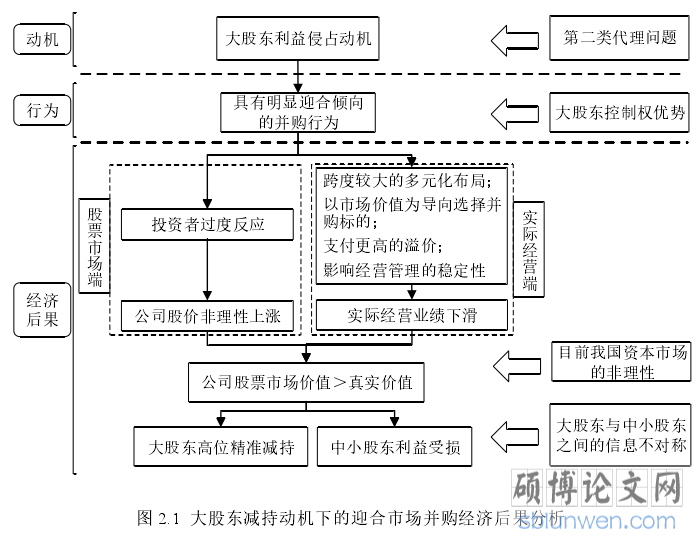

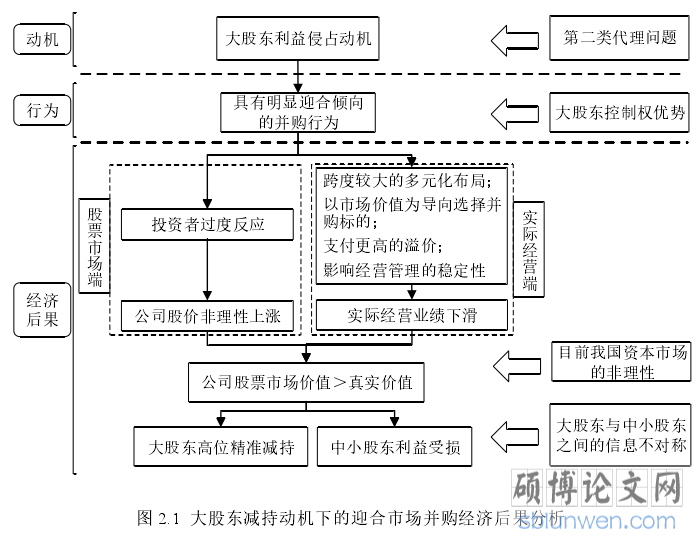

在资本市场出现重多并购失败案例的情况下,上市公司究竟为何仍然热衷于并购一直是理论研究的热点话题,本文试图在达华智能的并购案例研究中寻找可能的答案。通过对 2013-2018 年间达华智能发生的并购以及大股东减持行为的研究,分析迎合市场并购的“前因”和“后果”,得出以下结论:

第一,由于上市公司中普遍存在的第二类代理问题,导致迎合市场偏好的并购背后可能存在大股东掏空的动机,而在少数大股东拥有绝对控制权的股权结构下,大股东拥有的控制权优势以及内部信息优势又为这种利益侵占的实施创造了充分条件。

第二,在我国目前的资本市场环境下,盲目追随市场热点的并购能够导致公司股价的迅速提升,但是由于这种并购行为以获得市值增长为导向,反而会给企业真实经营业绩带来负面影响,这样就导致公司股票市场价值远远偏离其真实的内在价值,当资本市场出现错误定价时,大股东就能够通过减持的方式套利。

第三,并购后的业绩下滑和大股东减持掏空直接导致了股价崩盘的风险,在这个过程中,大股东获得了超额收益,而中小股东则要承担股利分配极少、股票价格迅速缩水以及公司长期价值受到严重损害等后果。

参考文献(略)