第一章 莫迪政府对华政策新闻报道文本变化的解读

第一节 词汇策略分析

词汇选择的过程必定受到一定的社会语境、意识形态和权力关系的影响。词汇使用者选择什么样的词汇进行意义的表达,在一定程度上反映着词汇使用者的意识形态,也体现着词汇所修饰的逻辑主语之间的权力关系。而且这种选择的影响是能动的,因为社会主体对社会现实的认知会影响词汇策略的运用,而这些词汇策略的应用不仅反映了使用者的意识形态及话语中的权力关系,并且还会反过来作用于主体的认知乃至影响社会现实。《今日印度》在对莫迪政府对华政策的相关报道中,在不同的时期所选择的词汇是不相同的,同时在不同时期与核心词汇“中国”所搭配的搭配词也是不相同的,这种变化的背后体现了带有较为明显意识形态倾向、特定政治文化的词汇化策略。

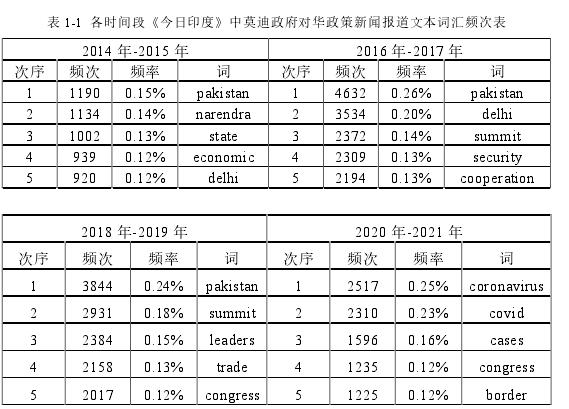

(一)各时间段内中心词汇的频次

使用 Antconc 语料库将语料——文本中所有词汇进行检索,并按照出现频次排列。由于本节重点讨论的是词汇意义背后所代表的词汇使用者的意思形态性质,因此仅对检索中的实义名词进行排列。同时由于各个时间段均有重合的词汇,为了突出各时间段内不同词汇的特殊性,遂将四个时间段内均出现的相同词汇隐去,仅展示不同词汇的频次并进行排列,得到下表。

表 1-1 各时间段《今日印度》中莫迪政府对华政策新闻报道文本词汇频次表

第二节 标题的及物性分析

话语分析中的“及物性”借鉴了韩礼德的系统功能语法(SFG),和英语语法的“及物性”是有区别的。语法中的“及物性”指的是动词是否能够带宾语。话语分析的及物性是指“分句语法的概念维度”。重点探讨分句被编码的过程,以及对分句成分的构成讨论。韩礼德的系统功能语法认为语言具有三大元功能(Meta fimction),即概念功能(Ideational Function)、人际功能(Interpersonal Function)和语篇功能(Textual Function)。其中概念功能是指“语言对人们在现实世界(包括内心世界)中的各种经历的表达”。

及物性系统是概念功能的一部分,是再现现实世界的语义系统。费尔克拉夫认为,及物性系统根据英语的过程分类,将人们主观世界和客观世界的行为过程区分成若干个方面:行为过程、事件过程、关系过程和心理过程。行为过程分为“定向”与“非定向”行为过程,在定向行为过程中的话语表现往往是及物分句(即主语谓语和宾语的搭配),而非定向行为往往是非及物分句(主语与谓语的搭配),仅仅强调主语与谓语,而模糊了宾语所代表的目的性;事件过程往往是由主语与谓语搭配的,与上述的非定向行为有相似之处,但事件过程更强调行为者的目的;关系过程包括“成为,或有,拥有”等关系;心理过程包含感知、认知、情感等因素。

现实和语言均存在着过程和参与者,但片面地从现实过程推断语言的表达方式是有失偏颇的,因为语言上的表达方式不同导致解释方式也会有所不同。而语言可以深入其中将过程和参与者分开,现实过程即可以对应在其中任何一个过程类型,并与之相适应。因此分析及物性可以发现不同的话语背后有着怎样的表达动机。文本被选择加工表现一个现实的过程,背后都反映了政治、经济、社会文化等方面的原因。费尔克拉夫认为分句中的名词化特征和被动化特征具有省略行为者的意图。费在书中举了有关孕妇的两本检查手册的例子,在《孕期检查手册》中,手册使用的话语是:“你可能会问自己关于产前保健,关于医院,关于你的孕期很多问题。”而在《宝宝手册》中关于同样的孕检过程的描述,是“接着一次全面的体检会被实行”或者是“健康紊乱”和“胎儿的成长状况”这样名词化的话语描述。两者对同样过程的叙述是不同的,后者高度分句“名词化”特点是及物性的一个重要特征。

................................

第二章 莫迪政府对华政策新闻话语生产方式变化的研究

第一节 新闻文本的互文性研究

在费尔克拉夫的《话语与社会变迁》中,他提出话语实践涉及话语的生产、分配与消费。在文本的生产过程中,费尔克拉夫提出从“互文性”角度深入剖析话语的生产能力。由于本文主要研究莫迪政府对华政策的新闻话语变迁,因此仅涉及相关新闻话语生产的环节,不涉及话语生产之后的分配和消费环节,所以本文在莫迪政府对华政策新闻话语变迁的实践路径中重点探讨属于话语生产环节的文本的互文性。话语的互文属性指的是“描述文本间、话语间、话语和社会习俗的相互建构关系。”1话语的这种互文性的雏形来源于巴赫金的“对话性”和“复调”理论,20 世纪 60 年代后由克里斯蒂娃根据巴赫金上述理论阐发而来。克里斯蒂娃认为互文性指的是文本建立在对其他文本的吸收与转化(利用话语秩序将文本要素重新结构化)之中,使得文本具有新的形式。她认为文本是吸收了历史的文本。福柯认为:“任何一部作品都被置于一个参考其他书籍、其他文本和其他句子的系统中,每一个作品都是一个相互牵涉的网络中的结。”2因此话语是在时代的文本中不断被建构的。

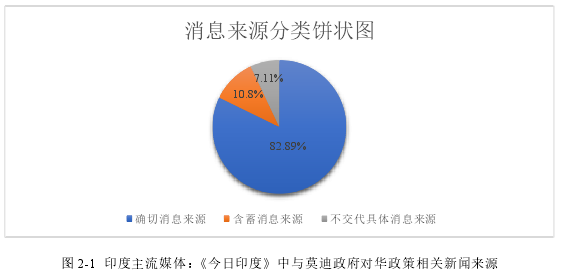

(一)文本消息来源

消息的来源是文本互文属性研究的前提,这是对话语来源的深入探寻。同时,对文本消息来源的统计可以间接体现媒体在莫迪政府对华政策类的新闻文本中内容的参与程度。值得注意的是,本文在此探讨的消息来源是指被转述话语的来源,指的是报道者转述他人的言论时,对其来历的交代。一般而言,明确写出消息来源的身份,是大多数媒介组织对记者提出的要求。按照辛斌(2006)对消息来源的三种分类可知:第一类是具体确切消息来源,即在新闻中直接交代了消息的发出人的具体信息如姓名等;二是含蓄不定消息来源的文本,即没有明确消息发出者的具体信息,只是交代相对模糊的身份性或机构性的名称,如在新闻报道中交代了通讯社的名称;三是没有具体交代消息来源的文本,直接对文本进行转述。3按照上述对文本消息来源的分类,其中文本内容大部分来源于莫迪讲话或其他莫迪政府人员讲话的新闻文本可以被视作第一类确切消息来源。来自印度国家通讯社、或总理办公室在社交媒体的文本可以被认定是第二类含蓄不定的消息来源。

图 2-1 印度主流媒体:《今日印度》中与莫迪政府对华政策相关新闻来源

................................

第二节 文本生产的预先假设性研究

预先假设是被报道者讲话内容中潜移默化存在的前提。在新闻话语的生产中被文本生产者将潜在的目的性加工进入到文本的表层结构中。费尔克拉夫在《话语与社会变迁》中就将句子“苏联的威胁是一个神话”作为例子,分析话语的预先假设性。例子“苏联的威胁”从语义学的角度分析可知,第一层含义是“苏联具有威胁性”,而第二层却是苏联并不存在任何威胁,仅仅是一个“神话”,不具有现实性。因此从表面上单看该句子,句子具有模糊性,但结合具体不同的文本可以阐释出不同的意思,发挥不同的作用。由此可以看出,预设的意义就在于构建虚拟假设,这种假设可能是符合大众认知图式的,拉进受众与话语的距离。但也有可能是仅仅适用于当下文本意义的假设,使得受众在文本生产者的认知框架中理解其表达的具体意义。如提问可以是“你今天吃了几碗饭”,但这句话已经将“你已经吃过饭”当做了一种前提假设。因此在新闻话语的文本中,预设具备其他的功能,“可以掩盖虚假或有疑问的命题,尤其适合传递意识形态的内容。”1预设常常有两种方式:一种是利用句法结构,例如疑问句或者反问句增强预设性,第二种是人为实施,没有明确事实的情况下,多是以暗示的方式,增强这种预设性。在《今日印度》中莫迪对华政策的报道中,媒体也在用这种预设假设传递他们感知的莫迪政府对华政策的潜在信息。如在新闻话语当中提前预设已经发生的结果。如在叙述中印边境问题时,常常会预设很多结果。

“人民党成员 Ravi Kishan 在人民院提出宝莱坞的毒品威胁问题,并要求政府对参与毒品走私的人采取严厉行动。拉维·基尚在关键时刻提出了这个问题,他说毒品来自中国和巴基斯坦,邻国阴谋摧毁年轻人。”(BJP member Ravi Kishan raised in Lok Sabha the issue of drug menace in Bollywood and asked the government to take strict action against those involved in drug trafficking. Raising the issue during Zero Hour, Ravi Kishan said drugs come to the country from China and Pakistan and there is a conspiracy by the neighbouring countries to destroy the youth.)

..............................

第三章 莫迪政府对华政策新闻话语的变迁与社会实践的影响 ......29

第一节 “云诡波谲”的国际政治格局背景及原因分析 ..................................... 29

(一) “战略性选边”莫迪上台之初对华外交策略的背景及原因分析 .. 29

(二) “倾向美国,抵制中国”莫迪政府前期的对华政策 ...................... 30

结语 .............................41

第三章 莫迪政府对华政策新闻话语的变迁与社会实践的影响

第一节 “云诡波谲”的国际政治格局背景及原因分析

莫迪政府对华政策的新闻话语变迁呈现阶段性的特征,这种阶段性特征的背后是变幻莫测的国际战略格局和云诡波谲的印度国内政治生态的联动反映。国际战略格局是指主要国家或地区在一定时期范围内表现出的力量分布、组合和对比结构。印度在国际战略格局所处的位置与莫迪政府对时局的认知决定着新生的莫迪政府对华政策的制定。

(一) “战略性选边”莫迪上台之初对华外交策略的背景及原因分析

2011 年后中国已经将日本甩在身后,坐稳了世界第二大经济体的交椅。中国的崛起使美国不得不转换思维,与中国展开新一轮的竞争,奥巴马“重返亚太”的计划即是美国战略调整的信号。而与此同时,一些“区域强国认为中国崛起可能带来安全问题,因此开始积极采取所谓的双向对冲战略。”2“对冲”一词本来源于金融学,指的是在投资过程中降低风险的同时还可以获取收益的手段。而后被引入国际关系等领域用来形容国家外交战略。“双向对冲战略”顾名思义,是区域强国在中美之间夹缝生存的“丛林法则”,在经济上依靠日渐崛起的中国,但在所谓的安全战略上依靠美国。印度作为南亚地区的重要国家,一直奉行这种“双向对冲”战略,以寻求中美结构性矛盾下的最大发展。2014 年莫迪成功当选印度第 14 任总理,彼时的美国总统奥巴马已经开始了“重返亚太”的计划,此举旨在遏制中国的发展,由此中美关系持续恶化。而后的继任者特朗普更是采取了一系列措施阻挠中国的崛起,如与中国大打贸易战,中美矛盾进一步深化。在此背景下,印度莫迪政府继续采取这种“战略性选边”的外交策略,根本原因在于希望在中美之间获得平衡,求得自身最大发展。2014 年 9 月习近平总书记在莫迪上任 4 个月后抵达莫迪的家乡古吉拉特邦进行了国事访问,中印双方领导人的此次会晤为之后莫迪访华,签订一系列贸易跳跃打下了良好基础。莫迪随即在2015 年 5 月在西安对中国开启了为期 3 天的国事访问,最终双方在政治、经贸、人文交流等方面都达成了深入的合作,成功与中国签订了包括光伏发电、IT 等高科技领域在内的近 220 亿美元的经贸协议。政治上的“家乡互访”的外交形式反映了当时中印两国最高领导人之间的相对友好的关系,经济上各领域的合作也体现了双方经济上的战略互补。

.............................

结语

从文本层面对莫迪政府对华政策相关报道进行考察,无论是各个时期内词汇频次的排列还是与中心词汇“China”的搭配词汇的频次分布变化,都可以发现莫迪政府对华政策相关报道的新闻话语呈现阶段性的变化,即莫迪政府的对华政策同样呈现着阶段性的变化。这种变化与中印关系息息相关,并且在合作与冲突中游离。同时从文本角度出发,也可以发现在中印边境冲突时期,其中标题的及物性和文本的隐喻性愈加突出,直指中国具有强烈的军事威胁性。话语生产层面对相关报道的分析中,通过对文本来源的调查,可以发现印度主流媒体较为完整地反映了莫迪政府的对华政策,同时通过其引用方式的变化也可以分析出莫迪政府在中印冲突时期态度较为激进,多次在公开场合发表观点,并被媒体直接援引。另一方面,中印关系冲突时期,媒体在政府对华政策的观点的引导下对文本进行预设性的加工,预设中国在边境问题上的蛮横,具有较强的侵略性。总结上述两个维度的分析成果可知,莫迪政府各时段的对华政策与各时段的中印关系保持一致,并且在边境冲突时期,莫迪政府对华政策相对较为激进。而造成各个时段对华政策冲突与合作交替进行的原因与国际政治格局中的变化、本国的经济利益、文化传统以及边境线的实际状况都密切相关。中印两国关系经过近 70 年的发展历程,既存在两国“蜜月期”,也有摩擦冲突与不愉快的时期。但总的来看,合作和冲突是中印关系中的特点。目前印度站在加勒万河谷事件后的十字路口之上。莫迪政府对华政策是否会向中国释放缓和的信号,我们不得而知。但可以确定的是,中国会守护每一寸领土的主权,不允许任何国家侵犯中国的领土主权。通过对莫迪政府对华政策的分析,我们可以得出结论:印度的对华政策的“双面性”启示我们需要不断调整对印的相关政策。不仅要既要着力推动其积极的一面,又不因一段时期内关系的好转甚或密切而对中印关系萌生超出实际的期盼; 既要对其消极的一面加以警惕和防范,又不因一段时期内的分歧和摩擦而否定中印关系的发展前景。而同时莫迪政府也需要秉持更为积极的心态,积极实现与中方的战略互通,只有这样中印关系才能稳步向前迈进,争取“共赢”的局面。毕竟,“龙象共舞”才是两国亚洲大国前进的最终方向。

参考文献(略)