本文认为媒介记忆选择与凸显了包括官方人士、社会团体、普通民众、受害者、加害者及见证人在内的多元记忆主体,通过对不同视角的综合处理较为全面地呈现了常德细菌战的集体记忆;个体记忆则以细菌战亲历者为单一主体,以第一人称叙述增补了更多的历史细节。

第一章 常德细菌战媒介与个体记忆的文本特征

第一节 媒介记忆的样本总貌

不同于南京大屠杀、九一八事变等全国知名度较高的历史事件,作为二战时期日军对华细菌战的分支,常德细菌战具有很强的地域性,长期以来都是作为地方记忆而存在,从而并未被公众所熟知。事实上,关于常德细菌战的集体记忆,一直是与 731 细菌部队、抗日战争等记忆交织在一起的。在研究设计时间范围内,以“常德”、“细菌战”两个关键词在慧科新闻数据库中进行检索,得到了数千条全国各地区媒体的相关报道和评论。但细读文本发现,由于常德细菌战的地域性,人民日报等国家级媒体大多仅仅简单提及常德细菌战,并未对这一历史事件进行过多详细阐述。而在该时间段内,湖南地区媒体的报道量始终居于前列,且报道关联度较高。为更好地将常德细菌战的媒介与个体记忆进行比较研究,与常德细菌战亲历者及家属的回忆文本相对应,媒介记忆的文本也应当与常德细菌战紧密相关。因此,本文选取了湖南日报、长沙晚报、常德晚报、三湘都市报和潇湘晨报五家湖南当地媒体作为媒介记忆的研究对象。五家媒体的发行量、影响力以及关于常德细菌战的报道量在湖南省均位于前列。其中,湖南日报与长沙晚报分别是中共湖南省委机关报与中共长沙市委机关报。常德晚报作为常德日报(中共常德市委机关报)的子报,与常德日报互为补充,且关于常德细菌战的报道多于常德日报,因此选择它作为常德本地媒体的代表。三湘都市报和潇湘晨报则作为都市报的代表,与前两家党报相对应。

本文以“常德”、“细菌战”作为共同关键词,在慧科新闻库对五家媒体进行检索,并以电子报作为辅助搜集办法来收集样本。经反复研读文本,选取和分析与常德细菌战最直接相关的新闻报道和评论,人工剔除重复及关联度低的稿件,最终,在 1997 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的考察区间内,获得五家媒体关于常德细菌战的报道和评论共计 210 条,有效文本分布如下。为更好地对媒介记忆文本进行考察,下文将从报道总量的时间分布特征、报道体裁、报道版面及消息源几方面对样本总貌进行数据统计和分析。

.....................

第二节 个体记忆的样本总貌

邵鹏认为,“个体记忆是社会记忆研究的细胞和基础,而媒介记忆是个体记忆的延伸、放大和外包”。①然而长期以来,集体记忆的研究范式导致个体记忆被忽视,阻碍了人们对记忆最根本来源的探讨。常德细菌战的历史记忆,既有集体记忆的部分,也有个体记忆的部分。但“不论人们多么渴望记忆,遗忘在个体记忆的领域总是一种常态”②,对于距今已过去近 79 年的常德细菌战而言更是如此。由于时间久远,许多受害者已不在人世,幸存的亲历者(包括受害者及见证者)及家属的个人记忆更显得尤为珍贵。虽然记忆无法直接获知,但“我们可以借助‘叙述’了解和解读记忆”;当事人的讲述不仅明晰了过往的经历,也传达了他们自身对先前经历的理解。①常德细菌战的“当事人”,即亲历者,按记忆主体来划分,可分为加害者、受害者与见证者三大类。本文主要研究后两类人群,其中见证者群体主要指当时负责鼠疫防治的工作人员。个体记忆部分以常德细菌战亲历者的口述记忆作为研究对象,选取常德细菌战受害调查会与部分学者于 1996年至 2004 年期间通过实地走访、调查所收集的口述史料作为样本。口述史料既包括受害者本人及遗属为对日诉讼所写的陈述书、访谈时的证言,还包括亲历者本人所著回忆录。以上文本多被整理汇编进《侵华日军常德细菌战研究丛书》中,并于 2015 年完成出版。

需要特别说明的是,笔者在论文写作期间曾先后多次联系过常德细菌战受害者协会,希望能够通过与受害者面谈的形式收集部分个体记忆,但都遗憾地被委婉谢绝。原因主要有二:一是部分受害者年事已高,身体健康状况欠佳;二是正值新冠疫情期间,亲历者老人的情绪状态大多较为低落,强行采访会唤起他们过去的受害回忆,极易造成二次创伤。②此外,由于在世当事人仅剩下 16 位,完全依靠田野调查和采访所收集到的样本数量仍然有限,因而必须借助于间接的个体记忆材料作为补充。由于细菌战对日索赔诉讼的进行,常德细菌战受害者的个体记忆研究已经有了很大进展。百余位亲历者的口述记忆、陈述书、回忆录和控诉材料,都是常德细菌战受害调查会、湖南文理学院细菌战罪行研究所和日本东京女子大学的学者,在九年多的时间内通过实地走访、调查的方式收集到的。

...........................

第二章 常德细菌战媒介与个体记忆的差异化建构

第一节 不同的记忆主体

“根据记忆主体的不同,记忆可分为个人记忆、集体记忆和国家记忆。”⑤其中,个人记忆是指“个体、家人、亲属、朋友等具有亲密关系的人们之间所共享的记忆”;集体记忆指的是“超越了亲密关系范围的同一团体、地区所共有的记忆”;国家记忆则指“国家依靠意识形态所维系的正统性记忆”。⑥与个体记忆不同,由于社会共同体缺乏共同的大脑机制,集体记忆只能成为一个“隐喻”。⑦从现实情况来看,集体中的每一个体都可能对记忆进行不同的建构,从而成为差别化的记忆主体。媒介记忆与个体记忆间的区别,首先就体现在记忆建构主体的差异上。

一、媒介记忆:多元记忆主体

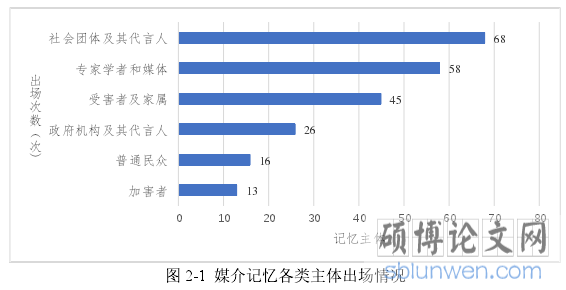

同南京大屠杀等历史事件一样,常德细菌战也因其利用细菌病毒作武器、人为造成瘟疫的恶劣性质而成为与前者并置的法西斯罪行。这类反人道行径不仅给亲历者及家属造成了不可挽回的伤害,还因其战争遗留问题而极易造成整个社会和民族的文化创伤。根据文化创伤理论,“事件自身并不能直接造成集体创伤,创伤是社会中介的产物”①。而承携者在事件形成创伤的过程中发挥了重要作用:他们依靠机构化的媒介,同时充当解释者和诉求伸张者的角色,来挑战、重塑大众对事件的看法和意义结构;承携者“既可能是政治人物、宗教人士、知识分子、新闻记者、社会运动领袖等精英群体,也可能是边缘群体”。②在本文的研究中,机构化媒介即指所选取的五家湖南地区媒体。媒介本身无法直接表达记忆,而是作为记忆建构的中介,依靠国家、群体或个人等代言人书写常德细菌战的集体记忆。媒介记忆中的承携者角色,即记忆主体,指的就是新闻报道中所涉及的具体人物和事件所指涉的行为主体。剔除无明确新闻角色指向的部分思想理论文章、评论及副刊等,并对单篇新闻中同时出现的多个记忆主体进行重复计数,媒介文本中记忆主体的出场情况如下图所示。

....................

第二节 区别化的记忆主题

“媒介记忆是集体记忆的平台,是社会记忆的枢纽和桥梁”①,也“是历史记忆的建构者和忠实记录者”②。大众传媒往往借助于“再现、强化、遮蔽、凸显”等方式,“塑造整个社会的历史记忆框架”,并以此对人们的思想和行为产生影响。③科博发现媒体在不同时期对抗战相关报道处理的显著差异性:“战时的新闻报道以‘中国人民的英勇抵抗’为主题,而当下的纪念性文本则侧重于强调‘中国人民在日军侵略下所遭受的苦难’。”④这揭示了记忆主题的重要性。对于同一历史事件,媒体可以在不同时段选择差异化的记忆主题,从而凸显不同的历史记忆。而常德细菌战是抗日战争的子集,其集体记忆的建构也会受到不同记忆主题的影响。记忆主题的区别,不仅出现在不同时期的新闻报道,或不同性质的媒体报道中,也存在于媒介记忆与个体记忆之间。二者在记忆主题上的区别化表达,也直接导致了常德细菌战记忆的差异化建构。

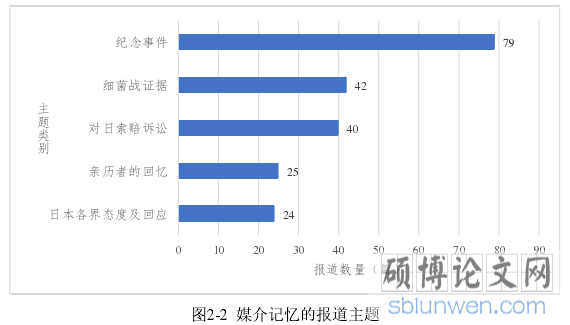

一、媒介记忆:关注现实之殇

本文参照李红涛和黄顺铭对南京大屠杀纪念文章的分类方法,①通过对样本报道标题和内容的文本分析,将全部210篇文章划分为“纪念事件”、“细菌战证据”、“对日索赔诉讼”、“日本各界态度及回应”、“亲历者的回忆”五个主题之下,统计发现(如图2-2),以“纪念事件”为主题的文章最多,占总数的38%;其次是“细菌战证据”与“对日索赔诉讼”分列二三位,分别占比20%和19%;剩下的是“亲历者的回忆”和“日本各界态度及回应”,分别占报道总量的12%和11%。

............................

第三章 常德细菌战媒介与个体记忆的统一性建构............................47

第一节 相同的话语策略 ........................47

一、凸显加害与弱化救助 ...............................48

二、受害见证与创伤叙述 ................................50

第四章 常德细菌战媒介记忆建构的启示与策略................................63

第一节 弥合媒介记忆与个体记忆.......................63

一、个体记忆对媒介记忆的增补......................64

二、媒介记忆对个体记忆的升华...........................65

第四章 常德细菌战媒介记忆建构的启示与策略

第一节 弥合媒介记忆与个体记忆

通过前两章对媒介与个体记忆的比较分析,我们可以发现,二者对常德细菌战集体记忆的建构,既非完全等同,也并非完全对立。在记忆主体、记忆主题和主导叙事框架上,媒介记忆与个体记忆存在着明显的差异;但在话语策略、记忆场和记忆诉求上,媒介记忆与个体记忆又呈现出高度的一致性。可以说,常德细菌战的媒介记忆与个体记忆,保持着一种对立与统一、差异与互补的复杂关系。具体来说,二者的差异与互补体现在以下两方面。

一、个体记忆对媒介记忆的增补

刘亚秋最早提出“记忆的微光”的概念,用以指代那些“在结构框架下无法被纳入主流的话语和残留物”,“通常出现在个体与集体记忆之间的中间地带”。①在常德细菌战的媒介记忆与个体记忆之间,也存在这样的“记忆的微光”。在媒介记忆宏大抗战叙事的框架之下,受害者的个体记忆被隐于其中,处于弱势和边缘化的地位。在媒介记忆的新闻报道中,细菌战受害者通常都是作为一个整体出现的,或与湖南地区为抗战做出巨大奉献和牺牲的民众并置,或与全体中国民众乃至世界范围内的反法西斯人民并置,个体的特殊性和能动性完全被忽略掉了。在这样的情况下,与媒介记忆相比,个体记忆文本,尤其是以记忆为核心的口述史史料,作为对官方历史文献资料的增补,则很好地弥合了媒介记忆的缺陷。个体记忆的讲述,主要是对战争受害的“综合型记忆”或者是“生活体验型记忆”,讲述的主要是日常生活体验,并没有故事性讲述的波澜壮阔和跌宕起伏。②但正是这样的“生活体验型记忆”,更容易让听者产生共鸣,并进一步站在受害者的立场上,设身处地地去感受他们的心理创伤,从而使公众获得“对他人体验地共鸣以及对历史的想象力”。③“在这样的情况下,对战争的探讨只考虑国家和民族的‘大义’,如此的逻辑便成为片面的和行不通的了。”④事实上,“站在被无辜卷入战争的普通人和受到侵害的民众的立场上去认识战争,亦是一个不可或缺的视角;只有这样,我们也才能对战争受害之后的个人与家族的命运、地域和社会的经济瓦解等问题进行更深入的了解。”⑤

..........................

结语

常德细菌战是日本侵华战争时期日军对华细菌战的分支,是一桩极端反人道主义的战争罪行,同时也是一个地方性的重大历史事件。然而正是常德细菌战的地域性,导致国人对其的认知度,远不及 731 细菌部队或南京大屠杀等其他历史事件。作为近代侵华日军在中国的重要暴行与罪证之一,它或许濒临被遗忘的命运。但是,常德细菌战不应该只是受害者、见证者和历史学家的个体记忆,而应该逐步从个体记忆、地方记忆上升为中华民族乃至全世界范围内的集体记忆。细菌战死难者被列入国家公祭对象的政府决议,也反映出这段历史记忆的重要性。而常德细菌战的个体记忆、地方记忆如果要上升为更广阔平台内的集体记忆,就必须借助于作为中介的大众传媒。正如阿斯特丽德·埃尔所说,如果没有媒介位于个体和集体间的作用,文化记忆根本无所适从。①在高度媒介化的社会,新闻媒体凭借其传播公共信息的功能,成为生产、建构和保存集体记忆的主体,并由此生成以新闻报道为代表的媒介记忆。媒介记忆在记录和报道历史事件的过程中,不仅要消化和吸收个体记忆,更肩负着将个体记忆上升为集体记忆,并进一步融为社会记忆的责任。

但是,在哈布瓦赫的理论研究范式下,集体记忆被规制于记忆的社会框架,任何记忆的建构都要根据社会框架的影响来对内容进行选择和舍弃。对媒介记忆来说,新闻业的记忆生产和实践活动,会同时受到新闻常规、组织机构以及社会政治文化力量的综合影响。对个体记忆来说,虽然个体叙述因人而异,因而总是带有一定的主观性,但亲历者群体基于共同历史事实的回忆与讲述,依然隐含着某种一致的社会框架。在常德细菌战记忆的建构过程中,媒介记忆与个体记忆是否存在区别和关联,这些分歧与共识又能为媒介记忆的建构提供何种启示,是本文所集中关注的问题。为此,本文选择湖南地区包括湖南日报、长沙晚报、常德晚报、三湘都市报、潇湘晨报在内的五家主流媒体作为研究对象,选取他们于1997年至 2018 年关于常德细菌战的报道作为媒介记忆的样本。个体记忆方面,则选取相同时间段内细菌战亲历者的调查记录、访谈录、回忆录等口述史料作为个体记忆的样本,与媒介记忆进行比较分析。

参考文献(略)