一、绪论

(一)研究背景

作为用户生产内容(UGC)的重要组成,网络新闻跟帖是互联网技术赋权下的用户参与式行为以及网民对新闻文本的解码性话语实践,具有参与性、个体性、解构性和文本间性等特征。它最早源自草根网民的简短叙事与表达,传统研究多视之为边缘化的互联网内容,谓之琐碎散乱且鲜有价值。然而,近年来新闻跟帖逐渐成为深受网民喜爱的互联网内容产品,且日趋演变成一道蔚为壮观的媒介文化景观。

中国互联网络信息中心(CNNIC)于 2019 年 6 月发布(最近发布)的第 44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国网民规模已达 8.54 亿,在网民使用目的上,80.3%网民(约 6.86 亿)是为了获取网络新闻。①不过,笔者观察到,网民并未止步于仅对“新闻文本”的阅读,而是把强烈的阅读热情放置在了网络新闻之后的“跟帖”。从数据上来看,早在 2015 年网易新闻全年共生产10 亿条跟帖,日均发帖量超过 120 万,月均盖楼 950 万,近 1.5 亿用户参与其中②。且近 10 年累计发布了 102 亿条网络新闻跟贴,总字数超过 1000 亿字③。UGC生成机制下的新闻跟帖不仅数量庞杂,而且富有草根的活力和趣味,以至于很多网民也把关注的重点从网络新闻本身转移到冗长而充满争议的跟帖上。④2017年,“网易新闻”联合复旦大学新闻学院推出首个“跟帖大数据报告”,该报告指出,34%的网民看完新闻、继续看跟帖;16%的网民先看跟帖再看新闻;8%的网民跳过正文看完跟贴就走。进一步来说,不仅有 58%的网民有阅读跟帖的习惯动作,其中更有 24%的网民看完标题直奔跟帖区,跟帖阅读渐成在线新闻阅读行为的新惯性。在 2017 年 3 月 24 日,网易转载“辱母杀人案”的新闻报道,在短短 24 小时网民在其后的跟帖数量超过 200 万条。类似对热点事件新闻报道大规模跟帖情况屡见不鲜。又如 2020 年疫情期间爆出的“武汉垃圾车运送爱心肉事件”,短短十几分钟就已有 7000 多条网络跟帖评论。有研究就显示,网民注意力的趣旨发生明显变化,早已不满足仅阅读“原贴”或新闻正文,而是更饶有兴致、热情高涨地转向阅读跟帖,并且纷纷表示“无跟帖、不新闻”,部分网友更是喊出“跟帖比新闻更有看头”的口号。①甚至只看跟帖、不读新闻原文的“行为倒置”亦常发生。有研究认为,跟帖将削弱新闻的原主体地位、亦偏离了评论真正的价值②,进而致使新闻的舆论引导等中观功能弱化,恐带来更多复杂的社会问题。但从“存在即合理”的角度看,网民热衷阅读跟帖必有其因。

................................

(一)研究背景

作为用户生产内容(UGC)的重要组成,网络新闻跟帖是互联网技术赋权下的用户参与式行为以及网民对新闻文本的解码性话语实践,具有参与性、个体性、解构性和文本间性等特征。它最早源自草根网民的简短叙事与表达,传统研究多视之为边缘化的互联网内容,谓之琐碎散乱且鲜有价值。然而,近年来新闻跟帖逐渐成为深受网民喜爱的互联网内容产品,且日趋演变成一道蔚为壮观的媒介文化景观。

中国互联网络信息中心(CNNIC)于 2019 年 6 月发布(最近发布)的第 44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国网民规模已达 8.54 亿,在网民使用目的上,80.3%网民(约 6.86 亿)是为了获取网络新闻。①不过,笔者观察到,网民并未止步于仅对“新闻文本”的阅读,而是把强烈的阅读热情放置在了网络新闻之后的“跟帖”。从数据上来看,早在 2015 年网易新闻全年共生产10 亿条跟帖,日均发帖量超过 120 万,月均盖楼 950 万,近 1.5 亿用户参与其中②。且近 10 年累计发布了 102 亿条网络新闻跟贴,总字数超过 1000 亿字③。UGC生成机制下的新闻跟帖不仅数量庞杂,而且富有草根的活力和趣味,以至于很多网民也把关注的重点从网络新闻本身转移到冗长而充满争议的跟帖上。④2017年,“网易新闻”联合复旦大学新闻学院推出首个“跟帖大数据报告”,该报告指出,34%的网民看完新闻、继续看跟帖;16%的网民先看跟帖再看新闻;8%的网民跳过正文看完跟贴就走。进一步来说,不仅有 58%的网民有阅读跟帖的习惯动作,其中更有 24%的网民看完标题直奔跟帖区,跟帖阅读渐成在线新闻阅读行为的新惯性。在 2017 年 3 月 24 日,网易转载“辱母杀人案”的新闻报道,在短短 24 小时网民在其后的跟帖数量超过 200 万条。类似对热点事件新闻报道大规模跟帖情况屡见不鲜。又如 2020 年疫情期间爆出的“武汉垃圾车运送爱心肉事件”,短短十几分钟就已有 7000 多条网络跟帖评论。有研究就显示,网民注意力的趣旨发生明显变化,早已不满足仅阅读“原贴”或新闻正文,而是更饶有兴致、热情高涨地转向阅读跟帖,并且纷纷表示“无跟帖、不新闻”,部分网友更是喊出“跟帖比新闻更有看头”的口号。①甚至只看跟帖、不读新闻原文的“行为倒置”亦常发生。有研究认为,跟帖将削弱新闻的原主体地位、亦偏离了评论真正的价值②,进而致使新闻的舆论引导等中观功能弱化,恐带来更多复杂的社会问题。但从“存在即合理”的角度看,网民热衷阅读跟帖必有其因。

................................

(二)研究问题

种种迹象表明,作为网络新闻“副产品”的新闻跟帖已经成为当前重要的互联网内容产品、蔚为壮观的媒介文化景观和极具影响的话语力量。曾被视作无足轻重边缘内容的网络新闻跟帖正深刻地影响网民认知与行为,乃至社会现实的方方面面,其传播功能和价值日益凸显。但是通过对网络新闻跟帖研究文献的梳理发现,传统研究对网络新闻跟帖的价值讨论尚显单薄和偏颇。研究者们对网络新闻跟帖的研究更多的是集中在单一的传播功能上,如舆论引导等,这已经不足以解释当下网络新闻跟帖盛行的原因。

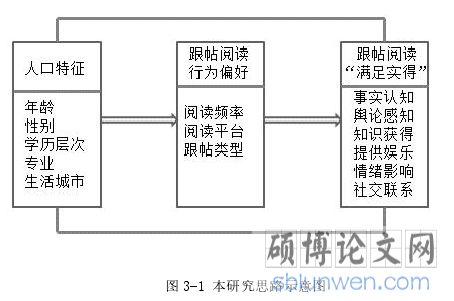

本文认为这一现实与网络新闻跟帖在功能和价值上双重进阶发展密不可分。遂尝试通过历史文献法、问卷调查法和深度访谈法等方法形式,选择网络新闻跟帖阅读者作为研究对象,基于使用与满足理论、传播的功能学说编制“满足实得”量表,研究网络新闻跟帖阅读用户“满足实得”现状,论证和阐释网络新闻跟帖在功能和价值上的双重演进过程,对网民在跟帖阅读中“满足实得”开展探索性的实证研究。

.........................

二、文献综述与理论基础

(一)网络新闻跟帖研究综述

1.网络新闻跟帖本体研究

自网络新闻跟帖诞生以来,学界对其定义内涵展开较多讨论。陈红梅(2005)将其与早先的 BBS 论坛的跟帖进行对比:论坛表达可以是叙事,也可以是评论,可以是时评,也可以是一般评论,但新闻跟帖则是对新闻时事进行评论或补充。①王兆华(2007)认为从新闻体裁方面来说,网络新闻跟帖属于网络新闻评论的一种,形式短小精悍并且依附于网络新闻而存在。②陈喆(2009)认为商业门户网站上的新闻跟帖就是一种草根围观。③赵春丽(2010)认为网络新闻跟帖是可供网民自由发表看法和意见的板块,其主体是网络媒体提供的针对某一新闻报道而设立的,还可以被称为新闻留言板或网民新闻评论。④赵平喜(2016)阐明,作为“社会表达”场域的网络新闻跟帖,是广大网民一种重要的信息释放方式、诉求表达渠道和意见聚合平台。⑤综合前人对于“网络新闻跟帖”定义表述,笔者认为:网络新闻跟帖是伴随网络新闻而发生的、由网民用户创造的信息,其本质是用户生产内容(UGC)的重要组成,也是互联网技术赋权下的用户参与式行为以及网民对新闻文本的解码性话语实践,因此极具参与性、个体性、解构性和文本间性等特征。

2.网络新闻跟帖发展流变研究

网络新闻跟帖发端于 PC 时代的新闻网站。2000 年新浪网在其新闻板块后设置了“发表评论”的网友评论区,此后搜狐新闻开设“我来说两句”板块,腾讯新闻开设“网友评论”板块,这些都是网络新闻跟帖的早期发生平台。彼时的新闻跟帖数量不多、形式简单、表达也并不积极活跃,尚不足以引发网友强烈阅读兴趣。随后在移动互联网时期,由 PC 新闻网站或传统媒体转型而来的新闻移动客户端开设的跟帖评论区逐渐吸引了网民的“碎片化”阅读兴趣。与此同时,随着国内新的社交媒体微博和微信的兴起,网民在这些平台的新闻跟帖更加踊跃,

(一)网络新闻跟帖研究综述

1.网络新闻跟帖本体研究

自网络新闻跟帖诞生以来,学界对其定义内涵展开较多讨论。陈红梅(2005)将其与早先的 BBS 论坛的跟帖进行对比:论坛表达可以是叙事,也可以是评论,可以是时评,也可以是一般评论,但新闻跟帖则是对新闻时事进行评论或补充。①王兆华(2007)认为从新闻体裁方面来说,网络新闻跟帖属于网络新闻评论的一种,形式短小精悍并且依附于网络新闻而存在。②陈喆(2009)认为商业门户网站上的新闻跟帖就是一种草根围观。③赵春丽(2010)认为网络新闻跟帖是可供网民自由发表看法和意见的板块,其主体是网络媒体提供的针对某一新闻报道而设立的,还可以被称为新闻留言板或网民新闻评论。④赵平喜(2016)阐明,作为“社会表达”场域的网络新闻跟帖,是广大网民一种重要的信息释放方式、诉求表达渠道和意见聚合平台。⑤综合前人对于“网络新闻跟帖”定义表述,笔者认为:网络新闻跟帖是伴随网络新闻而发生的、由网民用户创造的信息,其本质是用户生产内容(UGC)的重要组成,也是互联网技术赋权下的用户参与式行为以及网民对新闻文本的解码性话语实践,因此极具参与性、个体性、解构性和文本间性等特征。

2.网络新闻跟帖发展流变研究

数量规模急剧增长,形态也更加丰富,出现了单条型和叠层型两种类型。单条型跟帖即受众直接对新闻本身发表看法;叠层型跟帖是指用户针对跟帖区的某条网友跟帖发表见解,形成对话,即“跟帖的跟帖”,也就是跟帖“盖楼”。“盖楼”能让每一位新闻读者加入讨论中来,评论者可以针对其他受众意见进行支持、反对或者补充,从而形成一种互动交流的环境。①除了网民和网民之间的新闻跟帖,

甚至还出现了原作者参与跟帖回复,形成了新的跟帖类型。就当下而言,网络视频大行其道。在观看视频新闻之余,年轻网民通过发送“弹幕”来表达其观感和态度,视频新闻中的“弹幕”也可以被视作新闻跟帖的新形态。

............................

............................

(二)理论基础

正如前文所述,当下网络新闻跟帖极大地吸引广大网民的阅读兴趣与热情,跟帖阅读行为蔚然成风,网络新闻跟帖逐渐成为一道独特的媒介文化景观。消极认知框架下的既往研究无法解释网络新闻跟帖大兴其势的当下。因此,我们应该深刻思考其内在价值,考察其存在合理性。本文将以“使用与满足”“传播的功能学说”作为理论观照,结合媒介现实,讨论新形势网络新闻跟帖的传播价值。

1.使用与满足理论

本研究将采用传播学中“积极受众”理论视野中的“使用与满足”(Use andGratification,简称 U&G)框架开展相关实证考察。使用与满足是考察媒体使用行为的最常用研究框架之一。Katz 等(1974)给出较为完整的定义:“具有社会和心理根源的需求,引起对大众媒介和其他信息源的期望,导致不同形式的媒介接触行为,产生需求满足或其他结果。”①由于 U&G 所涉变量如个体的需求、动机以及满足对研究媒体接触与使用来说至关重要,因此无论是在互联网新等媒体亦或者是电视、广播、报纸出现早期,使用与满足理论总是提供了最前沿的理论路径。②

正如前文所述,当下网络新闻跟帖极大地吸引广大网民的阅读兴趣与热情,跟帖阅读行为蔚然成风,网络新闻跟帖逐渐成为一道独特的媒介文化景观。消极认知框架下的既往研究无法解释网络新闻跟帖大兴其势的当下。因此,我们应该深刻思考其内在价值,考察其存在合理性。本文将以“使用与满足”“传播的功能学说”作为理论观照,结合媒介现实,讨论新形势网络新闻跟帖的传播价值。

1.使用与满足理论

本研究将采用传播学中“积极受众”理论视野中的“使用与满足”(Use andGratification,简称 U&G)框架开展相关实证考察。使用与满足是考察媒体使用行为的最常用研究框架之一。Katz 等(1974)给出较为完整的定义:“具有社会和心理根源的需求,引起对大众媒介和其他信息源的期望,导致不同形式的媒介接触行为,产生需求满足或其他结果。”①由于 U&G 所涉变量如个体的需求、动机以及满足对研究媒体接触与使用来说至关重要,因此无论是在互联网新等媒体亦或者是电视、广播、报纸出现早期,使用与满足理论总是提供了最前沿的理论路径。②

早期对于大众媒体“使用与满足”的重要研究成果有,Berelson(1965)基于剥夺(Deprivation)的读报者心理的调查③;麦奎尔等人(1972)提出的“四分模式”,具体包括娱乐解闷、个人关系、自我认同或个人心理、环境监测④;卡兹等(1973)从关于大众传播的社会及心理功能,选出 35 种需求,将其归纳整合为“五分模式”,包括认知需要、情感需要、个人整合需要、社会整合需要、舒缓压力需要等等。⑤在新媒体技术迭代不断的当下,该理论框架更是被广泛应用于新媒体渠道、内容、应用等各层面。根据 Web of Science 的数据库,近年来学术界 U&G 研究呈现精细化态势、议题涉及了新媒体接触行为的方方面面,例如 Facebook 的音乐聆听研究(A.E.Krouse& A.C.North& B.Heritage,2014)①、Facebook 的照片分享研究(A.Malik &A.Dhir&M.Nieminen,2016)②、健康类 APP使用研究(H.E.Lee& J.Cho,2017)③、移动社交平台语音使用研究(Yu-HsiangLin,2017)④、网络游戏购买行为研究(Huang&Bao&Li,2017)⑤、微信的持续使用研究(Gan&Li,2018)⑥、音乐竞赛类真人秀节目收视研究(Xu&Guo,2018 )⑦等等。

..........................

..........................

(一)研究对象.....................................14

(二)研究思路.............................................14

(三)研究问题及解决路径...............................14

四、研究发现..........................................20

(一)描述性资料分析................................20

1.人口背景资料.....................................20

2.跟帖阅读频率........................................20

五、结论与讨论........................................31

(一)阅读跟帖:成为高校大学生普遍常态的在线阅读行为.......................31

(二)多维度延拓:网络新闻跟帖的传播功能进阶.......................................31

四、研究发现

(一)描述性资料分析

1.人口背景资料

调查数据显示,高校学生的样本群体男女占比分别是 45.4%和 54.6%,学科专业领域方面文科(涵盖商科、艺术等)和理工科(涵盖农、医等)分别是 54.6%和 45.4%,这也符合 10 校在专业上比较偏重文科,女生较多的现实。在年龄方面,主要集中于 90 后。学历分布情况以本科为主,涵盖专科及研究生层次;成长城市主要是乡镇农村和中小城市,基本符合当前中国高等教育现实。

2.跟帖阅读频率

调查数据显示,高校学生中 95.6%的会阅读跟帖,每次阅读和经常阅读的学生占比 43.5%,有时阅读占比 41.1%,而偶尔阅读加上很少阅读的学生共仅占比15.4%;只有 4.4%的学生从不阅读跟帖。

3.跟帖阅读行为的基本状况

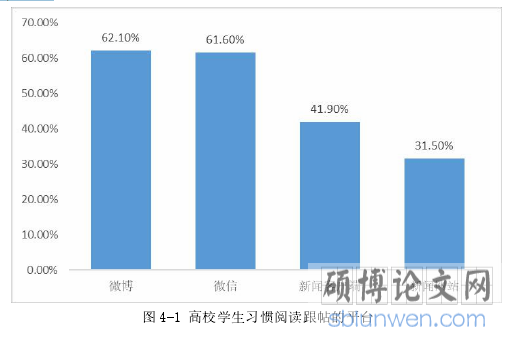

高校学生习惯阅读跟帖的平台,最主要的是微博(占比为 62.1%)、微信(占比为 61.6%),其次是新闻客户端(占比 41.9%),网站最低(占比为 31.5%)。(如图 4-1)

...........................

五、结论与讨论

(一)阅读跟帖:成为高校大学生普遍常态的在线阅读行为

从普遍程度看,95.6%的高校学生在阅读完“原贴”后会主动延伸阅读跟帖,只有 4.4%的高校学生不会阅读跟帖;从阅读跟帖行为频度来看,每次阅读和经常阅读的学生占比 43.5%,有时阅读占比 41.1%,而偶尔阅读和很少阅读的学生仅占 15.4%,很大程度上说明了高校学生普遍养成了网络跟帖阅读的行为习惯;从阅读网络跟帖的平台偏好看,以微博、微信为代表的移动社交平台成为高校学生的首选,这与当前在线阅读行为呈现移动化和社会化两大趋势相符合;从阅读网络跟帖的题材喜好上看,高校学生最愿意阅读民生热点(65.3%)、时事政治(61.8%)与娱乐八卦(56.2%)类题材文章之后的跟帖,这也与当前网络传播热点相一致。跟帖阅读与当前传播大势大体同步。综合来看,从之前的行业数据、观察访谈及本次调研,高校大学生阅读网络跟帖已经成为常态且高频发生的在线阅读行为。

从普遍程度看,95.6%的高校学生在阅读完“原贴”后会主动延伸阅读跟帖,只有 4.4%的高校学生不会阅读跟帖;从阅读跟帖行为频度来看,每次阅读和经常阅读的学生占比 43.5%,有时阅读占比 41.1%,而偶尔阅读和很少阅读的学生仅占 15.4%,很大程度上说明了高校学生普遍养成了网络跟帖阅读的行为习惯;从阅读网络跟帖的平台偏好看,以微博、微信为代表的移动社交平台成为高校学生的首选,这与当前在线阅读行为呈现移动化和社会化两大趋势相符合;从阅读网络跟帖的题材喜好上看,高校学生最愿意阅读民生热点(65.3%)、时事政治(61.8%)与娱乐八卦(56.2%)类题材文章之后的跟帖,这也与当前网络传播热点相一致。跟帖阅读与当前传播大势大体同步。综合来看,从之前的行业数据、观察访谈及本次调研,高校大学生阅读网络跟帖已经成为常态且高频发生的在线阅读行为。

一直以来,学界对网络新闻跟帖传播功能的研究较为局限。综观文献,绝大多数研究因为跟帖是网民的“观点表达”或题材内容的“幽默搞笑”,进而认为其具备舆论呈现及提供娱乐的传播功能,但鲜少结合互联网时代特征及技术发展变迁对其新生功能或效用开展与时俱进的深入检视。本研究以赖特的传播“四大功能”为基本维度框架,并结合互联网时代背景下学界对传播功能的新意涵界定,即情感影响和社交互动,在六个维度上探索性地对网民阅读跟帖过程的“满足实得”进行校验,进而归纳网络新闻跟帖的传播功能效用。研究发现,网络新闻跟帖不仅为网民呈现舆论和提供娱乐,在网民的知识习得、事实获知、情感共鸣、社交互动的多个功能维度上都发挥“效用”。在传播学研究中,不论是“使用与满足”理论、或者是创新扩散理论、亦或是技术接受模型(TAM),它们的共识性结论认为民众之所以养成新的媒介接触和使用习惯、或对新观点、新产品、新技术的接受与采纳等无一不与该事物的“功能效用”(Utility)密切相关。因此本研究认为,正是网络新闻跟帖的功能效用在不同维度得到延伸与拓展,形成较为丰富而完备的功能体系,满足了网民多方位的功能需求,从而使网络新闻跟帖成为当下极富吸引力且影响重大的互联内容产品。

参考文献(略)

参考文献(略)