第一节 变量测量

一 人口统计学变量

在本次调查中,涉及的人口统计学变量有 6 项,分别为性别、年龄、文化程度、个人月收入、家庭月收入、收入来源。

其中,“文化程度”设置了 6 个选项:未上过学、小学、初中、高中/中专、大专、本科及以上;“个人月收入”设置了 6 个选项:1000 元以下、1001-2000元、2001-3000 元、3001-4000 元、4001-5000 元、5001 元以上;“家庭月收入”设置了 6 个选项:3000 元以下、3001-6000 元、6001-9000 元、9001-12000 元、12001-15000 元、15001 元以上;“收入来源”设置了 6 个选项:租种土地、外出打工、做小生意、房屋出租、无稳定收入、其他。

二 媒介使用变量

在本次调查中,所涉及的媒介使用变量,主要参照的是郑素侠教授的《农民工媒介素养现状调查与分析——基于河南省郑州市的调查》中的“农民工媒介使用”变量以及佘世红教授的《广州市谷围新村失地农民媒介使用调查》中的研究变量分类,并结合前期实地调研的结果综合而成,主要包括以下 6 个方面:媒介使用动机、媒介接触类型、媒介接触频度和时间、媒介接触的内容偏好、新闻关注度、媒介的可信度。

其中,“媒介接触类型”设置了 6 个选项:电视,报纸,广播,电脑(平板电脑),手机(智能手机),同朋友、亲戚或邻居的交流。在其他媒介使用变量的测量中,所涉及的媒介类型是“狭义的媒介”,即电视、报纸、广播、电脑(平板电脑)、手机(智能手机)这 5 项。

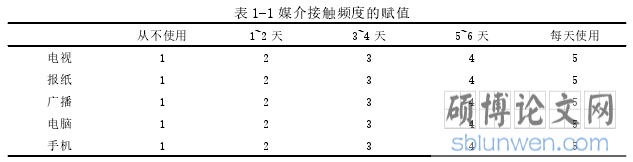

在“媒介接触频度”方面,使用的是里克特五级量表。由于在实际情况中,很难将受访者的媒介接触频度进行详细记录,因此将媒介接触频度设置为五个等级,分别是:“从不使用”、“1 到 2 天”、“3 到 4 天”、“5 到 6 天”、“每天使用”,相应的赋值情况如表 1-1 所示:

...........................

第二节 Z 村失地农民的人口统计学特征

在本次调查中,涉及的人口统计学变量有 6 项,分别为性别、年龄、文化程度、个人月收入、家庭月收入、收入来源。

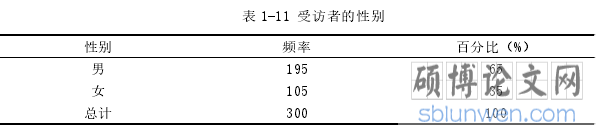

如表 1-11 所示,就受访者的“性别”来看,Z 村村民受访者中,男性受访者的人数要多于女性受访者。

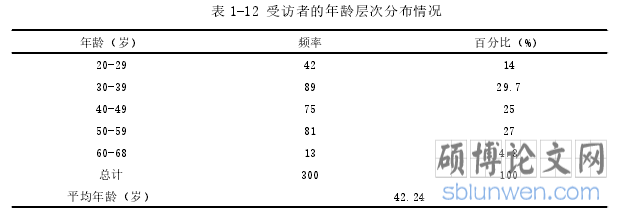

由表 1-12 可知,就受访者的年龄分布来看,本次问卷调查中,受访者的平均年龄为 42.24 岁,最小的受访者是 20 岁,1 人,占总样本的 0.3%,年龄最大的受访者为 68 岁,1 人,占总样本的 0.3%。年龄层次分布方面,年龄在 20-29岁范围的受访者共有 42 人,占总样本的 14%;年龄在 30-39 岁范围的受访者共有 89 人,占总样本的 29.7%;年龄在 40-49 岁范围的受访者共有 75 人,占总样本的 25%;年龄在 50-59 岁范围的受访者共有 81 人,占总样本的 27%;年龄在60-69 岁范围的受访者共有 13 人,占总样本的 4.3%。

.........................

第二章 征地拆迁背景下的 Z 村传播网络

第一节 Z 村人际传播网络分析

抗拆的出现,使得当地村民们变得十分地敏感和警惕。笔者最先选择“进入”Z 村的路径,是相对自由的渠道——Z 村的百度贴吧。通过 Z 村的百度贴吧,笔者在进入 Z 村进行实地研究前,站在“外围”对 Z 村进行一个大致的了解。

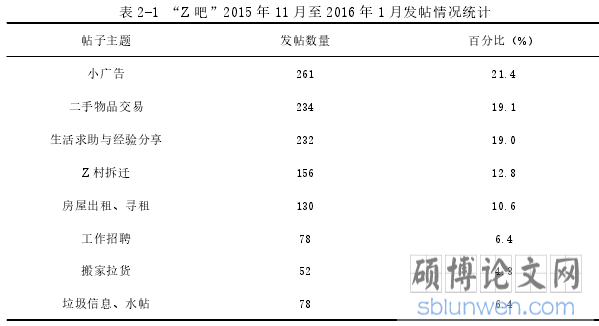

有关 Z 村的百度贴吧(之后简称“Z 吧”),与其说是 Z 村村民的贴吧,不如说是 Z 村的“房东与租客们的”贴吧。根据笔者在 2015 年 11 月~2016 年 1月份对 Z 吧的帖子的分析与统计,在这三个月中,Z 吧共发帖 1222 条,总体情况如表 2-1 所示:

由表 2-1 可知,贴吧的主要内容主要是围绕“房东与租客”这一群体展开的。手中握有房源的房东,通过贴吧这一平台,发布房屋信息,寻求租客的到来;而租客则是通过这一平台,同其他住在这里的租客以及房东们进行日常信息的发布与分享。贴吧发布的内容中,有关 Z 村拆迁的帖子占总发帖量的 12.8%,说明 Z 村的拆迁,虽然还没正式开始,可是却已经在贴吧里面逐渐产生了影响。

..........................

第二节 Z 村组织传播、群体传播网络分析

一 Z 村自治组织传播的断裂

村民自治制度的出现,是始于 20 世纪 70 年代末至 80 年代初。随着改革开放的不断深入,中国农村逐步推广实行家庭联产承包责任制,原有的人民公社体制因此解体,代之“以乡镇政府的模式对农村进行管理”。“在逐渐取消了生产大队后,为弥补从村基层组织功能与作用的缺失,村民自治制度出现了①”。学者于建嵘将其称为“乡政村治体制”,这种体制“本质上是以市场经济为基础、以整合农村利益结构和权威结构为目标,按民主理念所设计的具有现代意义的乡村治理模式”②。

村民自治制度的具体表现,就是村委会的建立。“村委会的全称是村民委员会,作为中国大陆地区乡(镇)所辖的行政村的村民选举产生的群众性自治组织,村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织。”③作为农村社会结构的重要组成部分,组织传播就是要通过信息传递将组织的各部分联结成一个有机整体,以保障组织目标的实现和组织的生存与发展。④随着拆迁工作在 Z 村的开展,有关 Z 村公共事务的传播出现了停滞和断裂。

个案 2(Z 村,男,38 岁)在问到村民们如何将自己对拆迁相关政策的意见进行表达时,他说:“每个人都有意见,都想上村里反映,可硬是见不着他们(村干部),他们也是整天消失不现身,都在躲着村民。上次,村里有人向村委、办事处领导提出问题,要求出示拆迁手续。谁想到,没过几天,那人就被警察以‘涉嫌扰乱单位秩序’的罪名带走,村民们不愿意,要求放人,有些人去了村长家,要求村长出面把人带回来,村长一直不现身。最后竟然有人报警说村民们‘绑架’村长。你说说,咱还能向村里正常反映意见么?”

..........................

第三章 Z 村失地农民的日常抗争与媒介使用......................57

第一节 Z 村失地农民日常抗争的原因..........................57

一 核心利益诉求无法得到保障..........................57

二 村民自治的制度失位........................58

第四章 传媒与失地农民的话语表达.....................82

第一节 媒介权益代言人的缺失........................ 82

第二节 失地农民制度内的利益表达渠道的缺失........................ 86

一 民意代表机构的缺席........................................86

第四章 传媒与失地农民的话语表达

第一节 媒介权益代言人的缺失

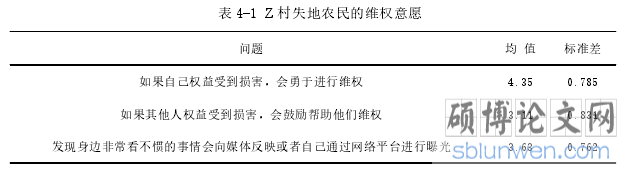

作为城市化征地拆迁中的弱势群体,城市化的进程对于失地农民而言,往往是漫漫维权之路。在对 Z 村村民进行“维权意愿”的李克特量表调查时,具体情况如表 4-1 所示:

由表 4-1 所反映的数据可知,Z 村村民在针对“自己权益受到损害,会勇于进行维权”一题表达自己的意愿时,往往都会积极进行维权(均值 4.35);而在对“其他人权益受到损害,会鼓励帮助他们维权”的看法进行表态时,则是出于较为中立的态度(均值 3.11);而在对“发现身边非常看不惯的事情会向媒体反映或者自己通过网络平台进行曝光”的看法进行表态时,还是会较为主动的(均值 3.63)。从总体而言,Z 村失地农民的维权意识还是比较强烈的。

........................

总结

随着我国城市化进程的不断加快,越来越多的失地农民受到了城市化浪潮的影响。根据国家统计局发布的 2015 年国民经济运行情况,数据显示,从城乡结构看,城镇常住人口77116万人,比上年末增加2200 万人,乡村常住人口60346万人,减少 1520 万人,城镇人口占总人口比重为 56.1%。根据《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》中显示,我国计划在 2020 年之前实现“常住人口城镇化率达到 60%左右,户籍人口城镇化率达到 45%左右,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右,努力实现一亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

但是在这快速的城镇化进程中,由于缺乏完善合理的利益保护机制与意见表达渠道,失地农民的合法权益往往无法得到有效地保护,大多数失地农民因此成为了“城市贫民”。为了保护自己的合法利益,失地农民不得不走上“日常抗争”的道路。以笔者研究的 Z 村为例,Z 村失地农民的抗争并非是一种颠覆政权的“革命”,而是一种在国家意识形态内、对国家的城市化政策具有高度认同感的自我权益保护的行为。

然而,失地农民群体与相关拆迁政策执行部门之间的沟通渠道的缺失,使得双方之间的信息传播出现了障碍与隔阂。社会信息系统与意见沟通渠道出现断裂、失地农民的话语权无法得到保障,势必会刺激失地农民群体走上非理性、暴力的抗争道路上,这不仅不利于社会的稳定与发展,更是损害了失地农民的根本利益、加重了政府治理社会的成本与难度。

参考文献(略)