本文是一篇工程硕士论文,本文将罗托宁类药物逆分解成二氢喹唑啉甲醛与苯胺,再利用酸与可见光协同催化的环化与氧化芳构化反应,经过6步合成步骤,以26%的总收率得到了具有抗肿瘤与抗癌疗效的罗托宁类药物,并且反应条件温和。

第一章绪论

1.1引言

如今无论是流行病毒还是癌症,都时刻威胁着人类的生命健康,同时造成了严重的社会经济后果[1]。对于流感传染而言,在疫苗诱导或自然获得的群体免疫之前,大型流感的控制将取决于传播链的中断。然而已批准的抗病毒治疗方法,如瑞德西韦和恢复期血清不能直接用于口服治疗,因此不适用于流感传播的控制[2-3]。而通过合成与临床实验,探索出一种口服有效的流感病毒抑制剂,就变的尤为重要与迫切。例如,在最近爆发的新型冠状病毒(COVID-19)的药物研发过程中,EIDD-2801抑制剂通过被重新改良,可以被用于抑制COVID-19的病原体SARS-Cov-2。

对于癌症而言,目前主要治疗方法包括外科手术、放疗和药物治疗。其中对人体损伤最小的是药物治疗,因此设计与合成出有抑制作用甚至消灭癌细胞的药物就显得特别重要。例如,从喜树上提取分离出具有抗癌活性的喜树碱,通过对其研究和优化,从而发展了一系列抗癌药物,其中最具代表性的就是拓扑替康和伊立替康[4-5]。拓扑替康应用于转移性卵巢癌与肺癌,而伊立替康则应用于人体大肠癌、胃癌以及食管癌的治疗[6-8]。

光反应作为一种新型有机合成方法,已经被广泛用于药物分子的合成[9-13]。利用可见光来调控化学键构象或者诱导键的断裂与形成,可以为医药物分子的合成提供一种新的合成手段,但与热反应相比,其发展仍然有许多问题需要解决。通常光反应的条件较为苛刻,有时甚至需要紫外光作为光源,且对光的利用效率也都不高,并且一般光催化剂价格昂贵且反应对装置的要求较高,这些都大大的限制了光化学反应的应用[14-16]。

..............................

1.2在可见光诱导下实现碳中心的自由基环化反应

由于药物分子结构通常较为复杂,因此通过一般方法合成也就较为困难。而近年来通过可见光诱导的自由基环化反应,便可以构筑一系列结构复杂的潜在药用价值的杂环分子,为药物分子的合成提供了一种新的合成路径。而常见的可见光诱导的环化反应,主要通过以碳为中心的自由基源引发的串联环化反应,来构筑杂环化合物,这也是研究的最为普遍的一类反应。而常见的以碳为中心的自由基源,主要通过C-H、C-X、C-C、C=O和C=N产生,然后在进一步通过环化反应实现对杂环化合物的合成。

1.2.1通过C-H形成的自由基进行环化反应

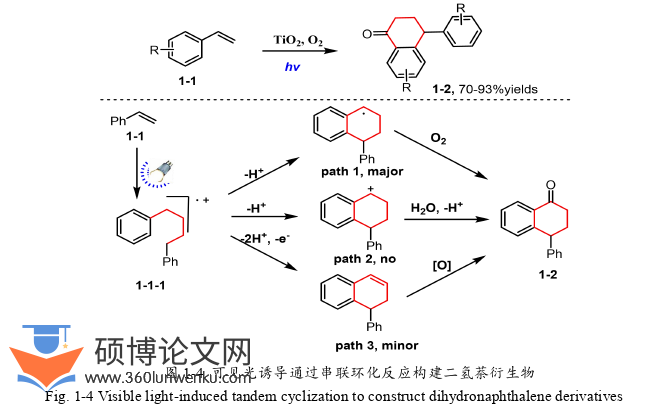

在2016年,Wang课题组通过在可见光的诱导下,实现TiO 2对苯乙烯过氧化处理,从而实现氧化脱氢的目的,最终再通过串联环化实现扩环,实现了对四氢萘酮类杂环化合物的合成[34](图1-4)。这为有机分子扩环提供了一种新的方法,该方法反应条件简单,且底物的适用范围较广。同时,四氢萘酮类化合物也是合成苯那普利药物的中间体。

工程硕士论文参考

...........................

第二章可见光诱导与酸共催化实现对罗托宁类药物的合成

2.1引言

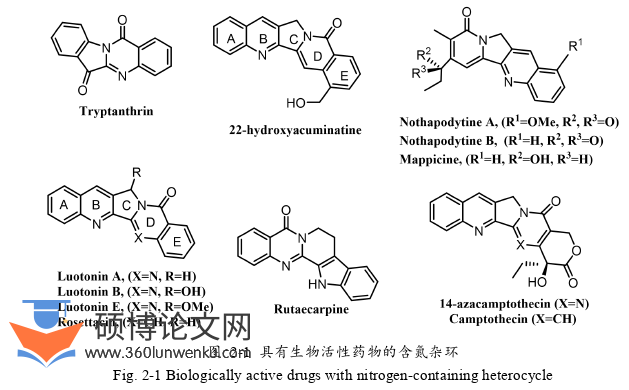

一般而言,含氮杂环化合物通常都具有潜在的医药使用价值,同时一些具有生物活性的药物分子由于其来源稀缺且结构复杂,仅仅通过从自然界分离提取远远不够,同时还会增加对自然界的负担。因而通过人工合成就变的极为重要,并且还可以通过有机合成的手段对其进行修饰与改良,从而让其变的更具疗效、更加温和、适用性更广的效果。于是吸引了许多科学家去开发新的合成方法,实现合成抗癌与抗肿瘤药物分子更加高效的合成途径与方法[65-70]。近年来,一大批的生物碱已经被分离与合成,以及用于抗癌、抗肿瘤的临床应用[71-78](图2-1)。

工程硕士论文怎么写

骆驼蒿广泛分布于亚洲各地,普遍分布于中国的西北部地区,这种植物已被用作治疗风湿病、脓肿、炎症等疾病的一种中药。通过研究发现,骆驼蒿在免疫系统中表现出抗肿瘤的生物活性[79-82]。罗托宁(luotonin A)就是从骆驼蒿中分离和提取而来,Ma等课题组通过实验,发现罗托宁是一种人类DNA拓扑异构酶I毒素[83-85],拓扑异构酶I是细胞生长发育过程中必不可少的一种生物酶[86-88],并且在癌细胞与其他病变细胞中其含量相比一般正常细胞会更高,因此罗托宁就能够实现有效地抑制癌细胞与其他病变细胞DNA复制,从而实现对癌细胞无限繁殖过程有效的抑制,从而最终使其凋亡,达到抗癌效果。

..............................

2.2可见光诱导与酸协同催化构筑罗托宁类化合物

2.2.1反应条件的优化

由于该反应是光诱导的环化和芳构化反应,所以首先以3-肉桂基-4-氧代-3,4-二氢喹唑啉-2-甲醛(2-1a)和对甲基苯胺(2-2a)为反应模板底物,常用的金属光催化剂Ru(bpy)3Cl2•6H2O为光敏剂,以对甲苯磺酸作酸,甲醇为反应溶剂,23W普通家用日光灯为光源,在室温下进行反应,结果发现在反应24小时后,以超过95%的核磁收率和分离收率成功得到目标产物2-3aa(表2-1,序号1),说明之前的设计是合理且可行的。接着又尝试了其他的有机金属光敏剂,均取得了较高的产率,这也从另外一方面说明该反应容易发生的趋势较大。

此外,由于金属光催化剂通常价格昂贵,其本身的合成也较为复杂,而且反应之后难以回收,也就造成对环境的严重污染,尤其是重金属对地下水资源的污染,但是另一方面,其具有较高的氧化还原的能力,催化活性也较好。可是对于非金属光催化剂而言,其价格就显得低廉,获取的途径也更为方便,同时对环境的污染相比也减轻许多,但是由于一般普通的有机非金属光催化剂的氧化还原的能力较弱,所以通常催化效果较差。

.........................

第三章具有双重药效的丙-胞新药的设计与合成..........................40

3.1引言.........................40

3.2双重药效的丙磺舒-N4-羟基胞苷抗病毒新药的合成.......................45

第四章结论与展望....................................48

4.1结论....................................48

4.2展望....................................49

第五章实验部分...................................50

5.1实验通则............................................50

5.1.1试剂及溶剂处理..............................50

5.1.2仪器表征与分析.............................50

第三章具有双重药效的丙-胞新药的设计与合成

3.1引言

在一般的急性传染病中,其绝大部分都是属于病毒性传染病,同时病毒性传染病的发病率与致死率通常也都比较高。由于病毒是一类体积极其微小、缺乏独立代谢能力的微生物,所以只能以寄生的方式存在于宿主细胞或者短时间存活于空气环境中,而病毒的分类主要有三大类:蛋白质类病毒、DNA类病毒以及RNA类病毒。由病毒导致的流感,具有致病率高、传染性强的特点,就容易在人群中进行大面积的传播,尤其在冬季因为温度低,病毒更易存活,也就更易达到疫情爆发的高峰。由于流感病毒在世界范围内普遍流行,并对任何年龄段的人群均可感染,而对于易感人群还可诱发其他严重并发症,甚至威胁生命。从2019年新型冠状病毒(COVID-19)的爆发,截止到目前,已导致全球死亡人数超过600万,造成了自1918年西班牙大流感,以及2002年非典型性肺炎(SARS)后的又一次非常严重的全球公共卫生事件。目前,针对新型冠状病毒(COVID-19)导致的严重肺炎疾病,尚无特效终身免疫的疫苗和快速消灭病毒的药物。这些感染性疾病已经严重影响了人们的生命健康与正常的日常生活,因此研制出治疗效果优异的抗新冠病毒药物迫在眉睫。针对新冠病毒开发出低毒高效的抗病毒药物,以满足国内外新冠病毒感染患者的临床需求,同时也具有重大的社会意义。

因此在抗击疫情过程中,设计与合成出具有抑制甚至消灭能力的药物就尤为重要。通常对于一种新药的研发,主要包括两种方式:(1)开发出全新结构的药物分子;(2)对现有药物分子结构进行修饰与改良,让其药效更佳。但是往往开发出之前从来没有的药物框架分子,需要从病毒的结构和特性以及人体组织与人体免疫系统等都需要进行综合考虑,然后设计出新的药物分子,进行药物的活性实验、动物实验、临床实验,当药物的各种活性都具备合适之后才能初步判定该药物研发成功。以上可知研发出全新结构药物的难度之大以及周期之长,所以一般都是采取第二种方式研发新药。

..............................

第四章结论与展望

4.1结论

本论文首先利用逆合成拆分以及可见光诱导与酸协同催化,实现了对具有抗肿瘤与抗癌药效的罗托宁类药物分子的全合成。另外还通过设计与有机合成的手段,成功制备了具有双重药效的抗流感病毒的丙-胞新药。具体工作如下:

首先在酸的催化下,4-氧代-3,4-二氢喹唑啉-2-甲醛与苯胺,发生串联环化反应得到多环中间体,然后在家用日光灯的照射下活化光催化剂,进而氧化中间体,最终以较高的收率得到罗托宁类药物。通过对底物的拓展,苯胺上无论是给电子还是贫电子抑或是有空间位阻的取代基,该反应都可以顺利进行,表明该合成方法具有较好的普适性。但是当与杂环氨基化合物反应时效果较差,另外R2上的取代基对反应的影响也较大。同时将该反应的规模进行放大,同样以96%的收率得到目标产物。最后通过对中间体进行合成与验证,以及氧气反应后的存在形式进行推断与验证,提出了较为合理的反应机理。

由于N4-羟基胞苷直接口服给药会导致其在口腔上皮细胞,或者其他内膜上皮细胞被代谢分解,也就无法在人体病变部位抑制病毒。所以需要对N4-羟基胞苷进行改良,通过引入其他基团进行保护。通过文献调研,知道在N4-羟基胞苷的2号位羟基通过酯化偶联处理,引入其他分子,就能够实现保护,进而顺利进入人体的循环系统,再经过体内水解就可以得到N4-羟基胞苷,实现对病毒的抑制,最终实现治疗的目的。另外,丙磺舒是一种临床使用多年的成熟药物,主要对治疗人体痛风表现出优异的药用效果,还可以作为抗病毒的辅助类药物,同时丙磺舒属于羧酸类化合物,可以进行酯化反应。于是综合这些因素,将这两种药物通过酯化反应拼接在一起,最终以4步合成步骤33%的总收率得到具备双重药效的抗病毒新型药物。预计该种新药可以用于治疗副液黏病毒、正液黏病毒、冠状病毒和丝状病毒等病毒导致的疾病。

参考文献(略)