第一章 前言

1.1 选题依据

研究区位于新疆东准噶尔造山带东段,卡拉麦里-塔克扎勒断裂带南侧,是东准噶尔造山带、博格达晚古生代裂谷带和哈尔里克古生代造山带三大构造带结合部位,地质构造较为复杂,古生代地层出露相对齐全,奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系和二叠系均有分布,是研究准噶尔盆地基底的典型地区之一。

近年来研究表明,东准噶尔地区古洋盆在早石炭世基本关闭(何国琦等,2001;肖序常等,1992;陈发景等,2005),洋壳俯冲消减作用和地壳横向增生作用在一些地区至少延续到了晚石炭世(吴小齐等,2009;龙晓平等,2006),区内发育的晚古生代花岗岩普遍具有高正的εNd(t)值和较低的(87Sr/86Sr)比值,这与陆壳生长过程密切相关,是后碰撞期地壳垂向生长的物质表现。最新锆石SHRIMP U-Pb测年表明,准噶尔后碰撞深层岩浆活动从早石炭世维宪期开始,于早二叠世末期结束(韩宝福等,2006),在某些地区后碰撞背景甚至延续到了中二叠世(赵泽辉等2006;郝建荣等,2006a)。后碰撞岩浆活动研究对研究该地区板块构造活动过程完整性以及建立岩浆岩与板块构造的联系有着重要的意义,东准噶尔洋盆的演化也具有着完整的从主碰撞、后碰撞到板内后碰撞环境演化历史,是近年来研究的热点。

本文在前人的研究基础上,以分布在大红柳一带晚石炭-早二叠世火山岩为研究对象,通过开展详细的野外地质调查,包括剖面测制、穿越路线控制,详细查划分其层序、火山喷发韵律等,并结合锆石 U-Pb 年代学和岩石地球化学等研究方法,探讨了火山岩的形成时代、成因类型、构造环境等。研究探讨其成因及构造环境,为新疆准噶尔盆地东部的晚古生代后碰撞演化提供了很好的研究窗口,为东准噶尔洋的闭合时限和岩浆活动研究提供一定的依据。旨在为新疆北部地区古生代构造演化和成矿地质背景提供有价值的基础资料。

......................

1.2 区域地质研究现状

(1)研究区基础地质工作程度

研究区的地质调查工作始于 19 世纪末叶。20 世纪 50 年代前,研究区及邻区开展了零星的地质调查工作;20 世纪 50 年代至 90 年代,开始开展大量的基础地质调查和物化探工作,涉及 1∶20 万区调、化探、物探等工作;90 年代以来,研究区周边完成了 11幅 1∶5 万区域地质矿产调查。另外,不同地质单位先后在研究区内进行了主要以金属矿产为主的调查工作。总之,研究区以往地质矿产研究程度总体较低,尤其是基础地质方面。其中 1∶20 万红柳峡幅和 1∶25 万纸坊幅区域地质调查,基本建立了调查区的区域构造格架和地层格架,提供了一定的基础地质资料,有一定的利用价值。但考虑到地质调查精度的因素,在地质体的详细划分和构造单元归属方面仍存在部分争议,1:20 万红柳峡幅区域地质调查将研究区该套地层划分为下石炭统牙曼苏组(1977,新疆维吾尔自治区地质局),1:25 万纸坊幅区域地质调查将其划分为下石炭统哲兰德岩群(2000,新疆维吾尔自治区地质调查院)。

(2)研究区晚古生代岩浆岩构造属性研究现状

东准噶尔地区普遍发育晚石炭-二叠纪花岗岩体,出露位置包括二台、黄羊山、野马泉、萨惹什克北、大加山、苏吉泉、也布山、老鸦泉、苏南、贝勒库都克等地区,通过锆石U-Pb测年和地球化学研究发现,这些花岗岩侵位于(320~280)Ma,属于A型花岗岩,形成于后碰撞伸展背景(Chen et al.2004;韩宝福等,2006;Shen et al.2011;Yang et al.2011;Liu et al.2013;田健等,2016)

晚石炭世-二叠纪,区域内火山岩也十分发育,主要分布在三塘湖(319.6±9.8)Ma(陈石等,2009)、准噶尔盆地内部(毛治国等,2010;李涤等,2012),陆东-五彩湾地区巴塔玛依内山(赵霞等,2008;吴小奇等,2009),这些火山岩为碱性、亚碱性系列,其中亚碱性系列以钙碱性和高钾钙碱性为主,少量为低钾拉斑系列和钾玄岩系列,具有LILE富集、HFSE亏损。而该套火山岩的时代及构造属性研究却有着迥异的认识。例如,龙晓平(2006)、Xiao et al.(2008)、Geng et al.(2009)等认为是洋内俯冲消减阶段的产物;王京彬等(2006)、韩宝福等(2006)、张招崇等(2009)、吴小奇等(2009)、吴润江(2009)、苏玉平等(2010)及李涤等(2012)认为是后碰撞阶段的产物;而李锦轶等(1990)、朱志新等(2005)、赵霞等(2008)则认为是板内裂谷环境下的产物。

................................

第二章 区域地质概况

2.1 区域地层特征

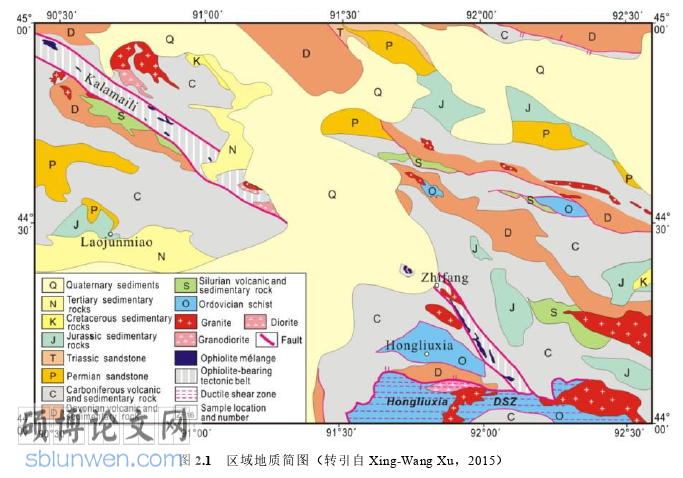

研究区位于东准噶尔造山带、博格晚古生代裂谷带和哈尔里克古生代造山带三大构造带结合部位,地质构造较为复杂,古生代地层出露相对齐全,从奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系和二叠系均有分布(图 2.1)。

工程硕士论文怎么写

2.2 区域构造背景

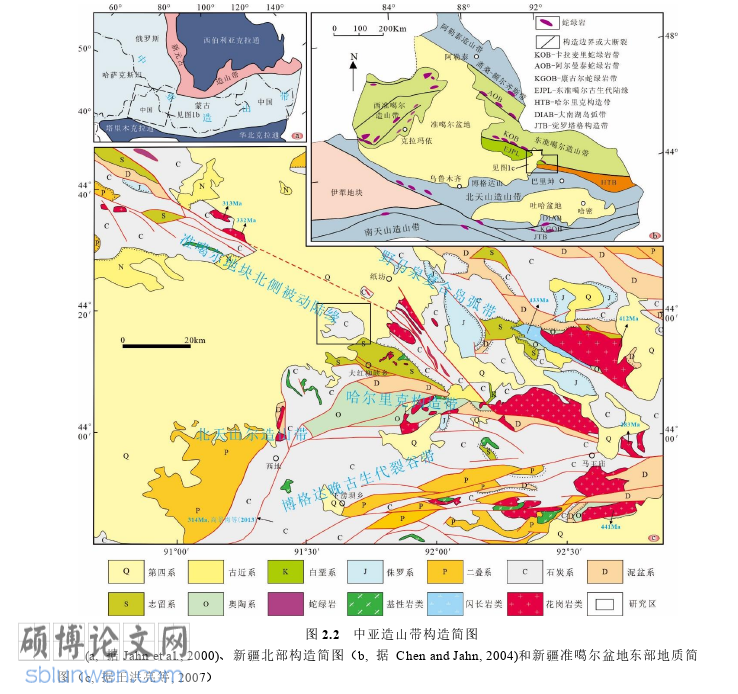

新疆准噶尔盆地东部位于中亚造山带中段南缘(图2.2a和图2.2b),以卡拉麦里断裂带为界,划分为北侧的东准噶尔造山带和南侧的北天山造山带(图2.2a和图2.2c)。东准噶尔造山带以中北部的阿尔曼泰早古生代蛇绿岩带和南部的卡拉麦里晚古生代蛇绿岩带为界进一步划分为萨吾尔-二台晚古生代岛弧带和野马泉复合岛弧带。

工程硕士论文怎么写

研究区位于新疆巴里坤县西北的卡拉麦里断裂南缘的大红柳峡地区,构造位置上属于夹持于东准噶尔造山带和北天山造山带交汇部位的准噶尔地块北侧被动陆缘。总体上该造山带以广泛发育泥盆纪岛弧火山岩和石炭纪—二叠纪后碰撞型火山岩和侵入岩为特征(徐学义等,2014)。其在纸坊、巴里坤、三塘湖、卡拉麦里等地区广泛分布,对该时期的构造背景认识不同学者也有着不同的见解。龙晓平(2006)对三塘湖扎河坝地区晚石炭世(C2b)玄武岩样品研究,认为该地区晚石炭世仍为洋盆俯冲阶段;张峰等(2014)通过对三塘湖南侧卡拉麦里地区晚石炭世(C2b,320Ma)基性-中性火山岩的研究认为,该时期东准噶尔地区仍然存在俯冲消减。陈石等(2009)对三塘湖盆地中部晚石炭世(C2h,320Ma)安山岩进行研究,认为该时期三塘湖地区进入后碰撞伸展背景;汪邦耀(2011)通过对卡拉麦里地区晚石炭世(C2b,319Ma)玄武岩进行研究认为,该区于早石炭末期就进入了碰撞后的陆内伸展阶段。张元元(2009)通过对扎河坝地区早二叠世(276Ma)玄武岩进行研究认为,东准噶尔地区该时期为后碰撞伸展背景;李涤等(2013)对该区早二叠世(270~280)Ma流纹岩进行研究,也认为其为后碰撞伸展背景。赵泽辉等(2006a、2006b)通过对三塘湖盆地早二叠世火山岩进行研究,认为东准噶尔地区早二叠世为后碰撞伸展背景。而研究区发育的晚石炭世-早二叠世火山岩也可能是造山后伸展阶段的岩浆事件产物。

...............................

第三章 研究区晚石炭世-早二叠世地层地质特征 ................................. 11

3.1 地层分布特征 ............................. 11

3.2 地层地质特征 ......................................... 12

第四章 火山岩锆石 U-Pb 年代学 ............................. 38

4.1 分析测试方法 ...................................... 38

4.2 样品岩石学特征 ............................. 38

第五章 火山岩的地球化学特征 ................................... 42

5.1 分析测试方法 ...................................... 42

5.2 地球化学特征 ....................................... 43

第七章 研究区晚石炭世-早二叠世岩浆-构造演化过程

7.1 晚石炭世构造演化过程

前人研究结果显示:晚泥盆世,东天山地区,哈尔里克受俯冲作用结束,开始持续抬升造山,未接受物源沉积或者遭受剥蚀,造成区域上泥盆统普遍缺失;博格达东段也较中泥盆世抬升发生广泛海退,形成了河口三角洲-河流相的陆源碎屑岩夹少量中基性火山岩沉积组合,这一阶段可能标志着东天山洋盆完成闭合。之后不久进入碰撞后伸展演化,形成了巴里坤煤矿一带的具有“滞后弧”特征的“板内”玄武岩。区域上大量的上泥盆统呈角度不整合覆盖于中下泥盆统甚至更老地层之上应该是大洋闭合的直接证据,而下石炭统与上泥盆统的类似于“超覆”沉积的渐变过渡整合接触,代表了碰撞后伸展的沉积过程。该阶段时间从晚泥盆世一直延续到晚石炭世(韩宝福等,1999;赵明等 2002;王京彬等,2006;李锦轶等 2006)。

研究区晚石炭世始于巴塔玛依内山组,其在研究区未见与下部地层的接触关系,但邻区与下伏前石炭纪地层间均为角度不整合接触,表明在晚石炭世已进入了新的陆内伸展,盆地演化期,这一时期陆内拉张强烈,俯冲板片断离,陆壳重熔所产生的中酸性岩浆岩不断侵入,喷出地表,形成了研究区晚石炭世大量的中酸性岩。研究区的喷发方式具有大厚度的溢流喷发-强烈的爆发式喷发-溢流喷发演化的特点。火山活动从弱到强再到弱,断断续续出现火山碎屑岩,伴随少量正常沉积岩,总体上以酸性的火山岩为主,少量的中基性火山岩,之后有向碱性演化的趋势,最后以酸性熔岩的溢流式喷发结束,以沉积了一套具有并以碱性流纹岩夹少量玄武岩的双峰式系列为特征,表明了其大陆裂谷的性质。这次构造变动表现得强而短暂,地壳很快进入松弛拉张状态,海水侵入,使盆地由陆相发展为浅海相,在研究区表现为石钱滩组。

..............................

结论

笔者在收集前人研究资料及野外工作和室内数据整理的基础上,通过对研究区一带晚石炭世-早二叠世地层的综合研究,取得了如下的认识:

1.于原划下石炭统亚曼苏组上亚组中分别获得锆石 U-Pb 年龄(318.9±2.6)Ma,(279.1±1.5)Ma;根据年代学、地层学、岩石学特征将该组解体,重新厘定为上石炭统巴塔玛依内山组,石钱滩组,六棵树组,下二叠统卡拉岗组;并在新划巴塔玛依内山组中首次识别出古火山口。

2.重新厘定上石炭统石钱滩组与下伏巴塔玛依内山组为角度不整合,下二叠统卡拉岗组与下伏六棵树组为喷发不整合,查明了多个区域性构造界面。

3.于本次新划巴塔玛依内山组内发现大量的 A 型(碱性)流纹岩,岩石类型有钠闪石流纹岩、球粒流纹岩。其与该组粒玄岩、玄武岩的岩石组合构成双峰式火山岩。据此确认本区晚石炭世处于区域伸展构造环境。

4.沉积特征、岩浆活动特征佐证晚石炭世-早二叠世,研究区经历了裂谷的开启→闭合→再次开裂演化过程,其动力学机制与北疆地区洋壳的俯冲和板块的碰撞作用有直接关系。

5.研究区自晚石炭世-早二叠世经历了陆相-浅海相-陆相的反复升降变化。晚石炭世早期喷发方式为溢流喷发-强烈的爆发式喷发-溢流喷发,火山活动强烈;随后火山活动减弱,转为浅海相的碎屑岩沉积,夹少量的火山碎屑,动植物化石丰富;晚期海退,至早二叠世转为陆相,火山活动再次增强。

参考文献(略)