本文是一篇工程硕士论文,本文通过选取含水层厚度、砂地比、统一口径单位涌水量以及渗透系数4个指标,结合层次分析法确定各因素权重,采用GIS软件构建了直罗组含水层富水性的评价模型,得到工作面突水位置处直罗组含水层富水性相对于整个大巷北翼属于中等。

1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

作为“富煤、贫油、少气”的国家,煤炭能源是我国的基础能源,在能源生产消费中占据主导地位。根据《中国可持续能源发展战略》研究报告,至2050年煤炭占我国一次能源消耗比重50%以上。因此煤炭行业的安全发展是中国国民经济持续又快速发展的关键之一。侏罗纪煤炭资源储量丰富,在我国煤炭资源总量中占据重大比例,主要集中在内蒙古、陕西、甘肃、宁夏四省区以及新疆北部。随着我国东部矿区以石炭二叠纪煤为主体的煤炭资源逐步枯竭,西北部以侏罗纪煤为主的煤炭资源战略地位更显重要。西北侏罗纪煤田煤层厚度大、覆岩强度较低,近年来,随着西北侏罗纪煤田开发规模和强度增大,侏罗系煤田矿井水害频发,离层水害问题尤其严重。如2016年4月25日,陕西铜川照金煤矿202工作面回采过程中发生突水溃砂事故,总水量约32267m3,携带泥沙量1680.45m3,酿成11人死亡的恶性事故。由此可见,顶板离层水害机理与防治的研究是西北部矿区安全生产的关键。

2014年7月27日内蒙古上海庙矿区新上海一号煤矿111084工作面发生严重的顶板离层突水事故,瞬时水量达2000m3/h,总出水量约23.3万m3,溃出的泥沙量3.58万m3;该次突水造成了工作面被泥沙掩埋,对矿井正常生产活动造成极为严重的影响,也造成巨大的经济损失。延安组8煤是该矿主采煤层之一,出于矿井安全生产考虑,有必要对新上海一号煤矿离层涌水机理进行研究。

相比其他煤矿曾发生过的离层水害,新上海一号煤矿111084工作面离层突水表现出间歇性突水和突水携带大量泥沙的特点。此外,新上海一号煤矿是上海庙矿区首期建设的矿井,开采侏罗系煤层,水文地质条件及水害类型具有一定代表性,可为区域内其它矿井及国内类似地质条件受离层水害威胁的矿井提供借鉴和重要参考,也对丰富我国离层水害防治技术具有重要的理论研究和实践指导意义。

...............................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 覆岩采动导水裂隙带发育规律研究现状

采动影响下上覆岩层的竖向导水裂隙作为顶板水主要导水通道,一直是我国学者的重点研究对象。

80年代以前,许多矿区开展了大量的裂高孔现场观测和试验性研究工作,在现场观测资料和试验性研究的基础上,总结出不同类型覆岩条件下,煤层开采厚度和导水裂隙带高度的关系,并指导实际生产。该阶段仍以经验积累为主,研究重点扩展到覆岩岩体工程地质环境和岩体力学环境[1]。

80年代至今,导水裂隙带的研究取得了许多重要成果,并开始引入损伤力学、弹塑性力学、流变力学等理论,研究重点不再限于地质构造、地层岩性和水文特征等地质条件,更向岩体力学特性、时间效应、动态分析拓展,数值模拟和物理模拟也应用广泛,研究的深度不仅仅局限于覆岩移动变形和破坏,而从覆岩变形破坏过程、影响因素等方面探讨导水裂隙带的形成机制,并进行有效的预测以指导实际生产。

刘天泉院士提出覆岩破坏学说,按照长臂开采后,覆岩的变形破坏特征和导水性,将顶板覆岩划分为“三带”,即自下而上分别为冒落带、裂隙带和弯曲下沉带[2]。各带范围取决于覆岩地质条件、岩性、地应力、煤层和直接顶厚度[3],许多学者通过实测、物理模拟和数值模拟验证了这一理论[4-14]。

康永华[15]对比研究了中硬覆岩厚煤层开采条件下不同采煤方法对导水裂隙带高度和性态的影响,提出可通过减小初次开采厚度来降低导水裂隙带发育高度,减小覆岩扰动量。

........................................

2 研究区概况

2.1 井田概况

新上海一号矿井于2008年5月21日正式开工建设,矿井资源量5.19亿吨,可采储量3.37亿吨,可采煤层10层,设计生产能力400万吨/年,服务年限60.2年。井田开拓方式为中部立井多水平开拓,采用走向长臂一次采全高综采采煤法。自煤矿筹建至今,主要开采煤层为侏罗系延安组5煤、8煤和15煤。近20年主要开采煤层为侏罗系延安组5煤、8煤、15煤、16煤和18煤,其中侏罗系延安组5煤和8煤为先期开采的主采煤层。

2.1.1 交通位置

新上海一号煤矿位于内蒙古自治区鄂托克前旗境内,距内蒙古自治区鄂托克前旗约74km,行政区划属鄂托克前旗上海庙镇管辖。井田呈南北条带状展布,井田南北长约12.5km,东西宽2.0-3.5km,井田面积26.6043km2,见图2-1。井田南部与青银高速公路相连,北部与宁夏省道203公路相接,西至银川、东接包茂高速的敖-银公路,横贯东西、南北相连的公路交通网络已经基本形成。上海庙矿区铁路专用线北接东胜—乌海铁路的三北羊场车站,交汇于太原—中卫—银川铁路上的古窑子车站。纵观全区,井田交通发达,煤炭外运便利。

工程硕士论文怎么写

.................................

2.2 工作面概况

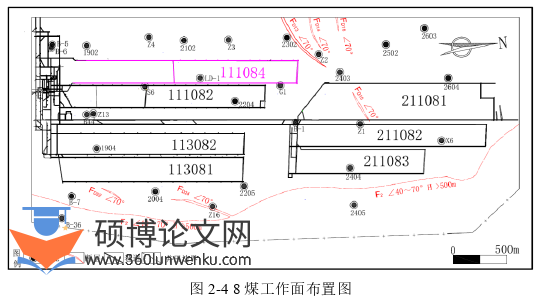

8煤为新上海一号煤矿前期的主采煤层,目前井田范围内8煤工作面主要分布在大巷北翼,共有7个工作面;一分区8煤工作面4个,其中113081、113082和111082工作面已经回采完毕;111084工作面因突水事故造成工作面被泥沙掩埋,暂停回采;二分区8煤工作面3个,其中211082与211083工作面暂未回采,211081工作面目前处于回采的准备阶段。

工程硕士论文怎么写

111084工作面位于井田东部,工作面长1868m,宽203.7m,开采侏罗系延安组8煤,煤层平均厚度2.9m,工作面标高+903.13-+949.63m;东侧111082工作面长度1880m,宽度210m,煤层平均厚度3.5m,开采期间最大涌水量约5m3/h,于2013年回采完毕,两个工作面之间留设煤柱20m,见图2-4。工作面范围内构造简单,未揭露断层。

.................................

3 煤层开采顶板覆岩裂隙发育规律 ................................ 24

3.1 111084工作面覆岩发育特征 .......................... 24

3.2 111084工作面导水裂隙带发育高度 ........................... 34

3.3 111084工作面离层发育位置研究 ............................... 36

4 突水全过程中水位变化特征 ................................... 47

4.1 突水过程分析 ....................... 47

4.2 111084工作面直罗组含水层富水性研究 ................... 48

4.3 直罗组水位变化分析 ............................... 52

5 111084工作面携泥砂突水机理试验研究 ................................ 63

5.1 111084工作面携泥砂突水物源层位分析 ........................... 63

5.2 直罗组底板砂岩岩性特性实验 ......................... 67

5.3 携泥砂突水试验模拟 .................................. 67

6 采动覆岩离层携泥砂突水危险性预测

6.1 离层携泥砂突水危险性分区单因素分析

结合5.4章节对离层携泥砂突水机理的研究,以新上海一号煤矿的地质条件为基础,确定以下几个因素作为研究区离层携泥砂突水危险性的指标。

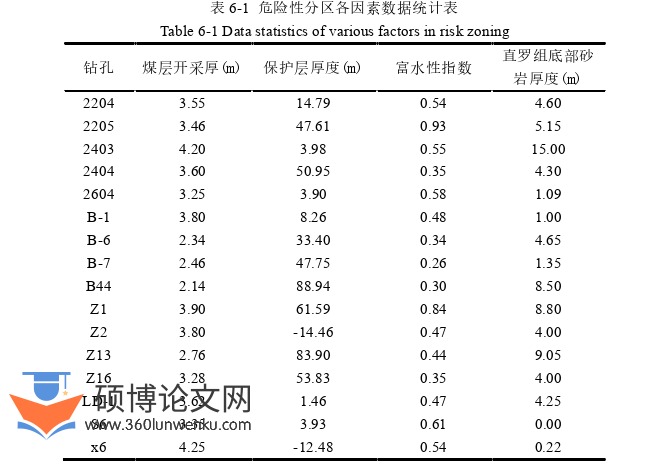

1)煤层开采厚度

覆岩离层的产生是由于工作面开采扰动形成的。煤层开采厚度越大,其对覆岩的扰动越大,导水裂隙带发育越高,形成的离层空间越大,更容易形成离层突水。

2)保护层厚度

保护层厚度即煤层顶板导水裂隙带与离层的间距,保护层厚度越大,导水通道越难以形成,离层突水的危险性就越低。

3)直罗组含水层富水性指数

直罗组含水层作为8煤顶板离层空间的补给水源,其含水层的富水性影响了离层积水的大小与涌突水的强度。含水层的富水性越强,离层积水的水量越多,涌水量越大,工作面上覆的弱胶结砂岩分解成泥砂的速率越高,发生携泥砂突水的概率越高。

4)直罗组底部覆岩弱胶结砂岩层厚度

突水所携带的泥砂是直罗组底部覆岩中的弱胶结砂岩层在强水动力条件下的分解、泥砂化形成的,因此罗组底部覆岩的弱胶结砂岩层厚度越大,突水所携带的泥砂量越多,越容易形成携泥砂突水。

根据矿区勘探资料,统计离层携泥砂突水危险性有关的各因素的数据,见表6-1。各因素分区图见图6-1、6-2、6-3与6-4。

工程硕士论文参考

..................................

7 结论与展望

7.1 结论

本文以新上海一号煤矿111084工作面的突水实例为研究对象,在分析矿井水文地质与工程地质条件基础上,采用室内试验、理论分析、数值模拟、物理模拟和统计方法等,开展了111084工作面采动覆岩离层携泥砂突水机理研究,并对二分区水害开展了预测分区,得出以下几点结论:

1)111084工作面8煤顶板到直罗组底的间距在35-50m之间,泥质岩类占比大于砂质岩类;其顶部发育较厚的泥岩隔水层。直罗组厚度在78-149m之间,泥质岩类占比大于砂质岩类;下部发育厚层的砂岩含水层,其内部呈砂泥互层的特点。

2)基于规范公式及相邻工作面实测值,得到111084工作面的导水裂隙带高度为34.89m。根据关键层理论,确定主关键层均为志丹群下部厚层砾岩,亚关键层则大多位于在直罗组中下部的厚层砂岩与延安组上部的厚层砂质泥岩。结合111084工作面覆岩发育特征与导水裂隙带发育高度,确定可积水离层分别发育在白垩系志丹群底部主关键层与直罗组下部亚关键层之下。基于板断裂对111084工作面的覆岩破断距进行分析,得出主关键层均不发生破断,离层上覆的亚关键层的极限破断距在107.75-132.77m之间,周期破断距在106.39-130.22m之间。通过离散元数值模拟得到:直罗组下部亚关键层下的离层形成于工作面推进至80m时,在工作面推进至140m处时发育至极限;白垩系底部主关键层下产生离层形成于工作面推进至100m时。

3)111084工作面共发生4次突水,突水强度依次减弱、突水间隔时间依次增长;确定突水的主要水源为直罗组含水层,突水离层为直罗组厚层砂岩(亚关键层)下发育的离层;结合覆岩裂隙发育规律,通过Z1与Z3钻孔直罗组含水层突水-水位的联动分析,验证了覆岩离层发育与含水层水位变化的同步演化过程。

参考文献(略)