本文是一篇工程硕士论文,本文通过对研究区块进行微观剩余油分析发现:自由态剩余油的含量最多,其含量超过50%,其次是束缚态剩余油,半束缚态剩余油含量最少。

第一章绪论

1.1课题的研究意义及背景

随着中国的发展不断变好,工业生产和人民日常生活对能源的需求逐渐增加,特别是对石油的需求,但是国内的石油供应已不能满足我们当今社会的发展,截至2019年底,我国储量为36亿吨,占全球储量1.5%,储采比18.7年。中国目前的石油主要来自外国,尤其是中东国家。据海关总署,2016-2021年中国原油进口量持续增长。中国2021年原油净进口量将达到55897万吨,增长3.4%;炼油产能将达9亿吨,成品油产量将达到43858万吨,同比增长3.1%;精炼油产品出口将达到5470万吨,同比增长31.7%;成品油表观需求将达3.84亿吨,同比增长1.1%。中国绝大多数老油田投入生产的时间已经很久,到现在为止大部分的油田含水率均已达到80%以上,可以采出的储量接近70%,基本上油田已到达高含水、高采出时期[1],使油田保持现有的生产能力已经很难,开发形势十分严峻。

目前,人们仅开采出地下总储量的30%左右,这就意味着大约还有60%以上的石油仍然被残留在地下[2]。据估算,我国老油田的采收率每提高一个百分点,就可增加可采储量1亿多吨。所以寻找剩余油已成为老油田高含水期开发调整、提高采收率的核心内容。剩余油预测是目前石油行业一项迫切需要解决的世界性难题,也是目前石油勘探开发中最受关注的焦点之一,是油田开发的三大核心技术之一[3]。全面掌握剩余油藏储量,制定合理的挖潜方案,开展富集区内剩余油的赋存部位及储量分析,是目前我国油田开发的重要研究内容。目前国内外学者对剩余油的成因及预测方法进行了大量的探讨,但这些技术都存在着各自的局限,从而使剩余油的开采受到了影响。针对此实际问题,本文将通过分析剩余油富集区油层位电性特征、以及影响剩余油富集区形成的地质及开发因素,探讨预测剩余油富集区的方法,为进一步提高特高含水期油田采收率提供帮助。

...........................

1.2国内外研究现状

1.2.1剩余油研究方法及富集特征

剩余油主要指某油藏在使用某一采油方法开采后,油藏所含的原油仍不能被提取出。这部分油一般包括驱油剂波及不到的死油区内的原油以及驱油剂(如注入水)波及到了但仍然驱不出来的残余油两部分组成。剩余油的多少主要取决于地质条件、开采情况等因素,后期采取一定的开发调整措施或增产措施后仍有一部分原油可以被采出。剩余油体积与孔隙体积之比称为剩余油饱和度[4]。目前,主要从宏观和微观两个角度来对剩余油分布进行研究。

1.宏观剩余油分布研究现状

宏观剩余油是指通过测井与岩心分析等手段进行研究的肉眼可识别的那部分剩油[5]。目前我国特高含水期砂岩油藏宏观剩余油的形成原因主要有[6-12]:(1)由于井网控制不住而产生的的剩余油;(2)油藏层间干扰而产生的剩余油;(3)断层遮挡而产生的的剩余油;(4)油藏开采过程中未被采出的油;(5)厚油层由于层间非均质性因素而产生的剩余油;(6)气锥或水锥作用导致的剩余油;(7)由于存在水动力滞留区而产生的剩余油;(8)驱替相物性差异而形成的剩余油;(9)受到严重污染的近井地带及储层而产生的剩余油。

2.微观剩余油研究现状

前,微观剩余油研究方式主要有两种:含油薄片技术和微观仿真模型技术[13]。

岩心分析方法就是利用含油薄片来确定油藏的剩余油饱和度。利用研究区块钻取的天然岩心制作的岩心含油薄片进行分析,来识别剩余油在油层孔隙中的分布状态和油水分布状况等。这种方法能帮助研究区块进行水淹程度和剩余油饱和度评价,有利于预测研究区块微观剩余油饱和度。

.................................

第二章研究区地质特征与开发现状

2.1构造及油藏特点

2.1.1构造特征

研究区块X位于某油田北部(图2.1),动用面积118.8km2,地质储量6.1×108t,可采储量2.8×108t。为背斜型砂岩油藏,无气顶,地层倾角1~2°。油藏地面海拔145~150m,各油层属同一水动力系统,油水界面深度在海拔-1050m。边水底水不活跃,天然驱动能量小,采用人工注水驱动方式开采,油层深度700~1200m。原始含油饱和度约为70%左右,已进入特高含水期。由于经过长期开采,储层内部各区域储量的动用情况差距很大,剩余油局部富集。

工程硕士论文怎么写

..........................

2.2流体性质

2.2.1原油性质

地面原油性质表现为低密度、低粘度、低硫量的特点。地层条件下原油密度为0.65-0.72 g/cm3、粘度为0.45-0.96 mPa.s,属于低密度低粘度原油,地层原油具有弱挥发轻质油特点。溶解气性质:溶解气为不含H2S、CO2和N2低甲烷的湿气;气顶气性质:气顶气为含CO2、N2和SO2甲烷含量高的湿气。地层原油性质如表2-3所示。

工程硕士论文怎么写

区块1998年8月投入开发,1998-2005年是零星生产阶段,2005-2014年为关井停产阶段,2014年至今为整体开发阶段,2016年前依靠天然能量开采,2016年7月区块中部II-4层投注了两口注水井。截止到2020年9月,区块共钻67口井,投产35口井,其中油井33口开井21口,水井2口均已关井,日产液为506 m3,日产油为134 t,综合含水达67.75%,累积产油47.39×104 t,地层压力为9.26 MPa,低于饱和压力5.49 MPa。

...........................

第三章剩余油富集区定量描述及分布规律............................1

3.1研究区剩余油分析...........................................1

3.1.1剩余油冷冻制片荧光分析法...........................1

3.1.2剩余油类型的确定方法....................................1

第四章剩余油富集区电阻率与含油饱和度实验............................16

4.1实验材料及其装置.......................................16

4.1.1实验岩心的制作...............................16

4.1.2实验材料及参数的测定方法...............................18

第五章剩余油富集区的识别.........................................29

5.1阿尔奇公式参数分析及改进.............................29

5.1.1岩电参数影响因素..................................30

5.1.2研究区阿尔奇公式的改进....................................31

第五章剩余油富集区的识别

5.1阿尔奇公式参数分析及改进

从岩电实验中阿尔奇发现了油气储层电阻率与含水饱和度之间的规律关系,并根据两者之间的规律关系,提出了阿尔奇公式。根据阿尔奇公式可以发现:饱含水储层电阻率与地层水电阻率成正比,其比例系数称为地层因子,用F表示;二是储层含油时的电阻率与该储层饱含水时的电阻率成正比,其比例系数称为电阻率指数,用I表示。

利用阿尔奇公式建立的储层岩石电阻率与含油气饱和度的关系,为油气藏测井解释奠定了地质基础。在阿尔奇公式中,取Rt和Ro的比值可以消除某些孔隙度和流体特征变化对结果的影响,突出含水饱和度是主要因素。在公式(5.4)中,参数(a、b、m、n)称为阿尔奇参数,通常由岩石电学实验确定。由于储层岩石电性影响因素的复杂性,阿尔奇公式包含3个隐式假设,其中包括:只考虑饱和度和电阻率之间的关系;对于给定的储层岩石,n是常数;所有地层水均可导电。只有当岩石物理性质良好且遇到复杂储层(如泥质砂岩或裂缝性储层)时,上述假设才能完全或近似实现[58],考虑到各种滞后效应,对于非均质性强的储层,由于圈闭现象的存在,并不是所有的地层水都能导电。因此,在复杂储层中,岩石电性往往表现为阿尔奇公式无法描述的非阿尔奇现象。为了实现复杂储层的饱和度评价,在实践中开发了一系列扩展的阿尔奇公式。

工程硕士论文参考

..............................

结论

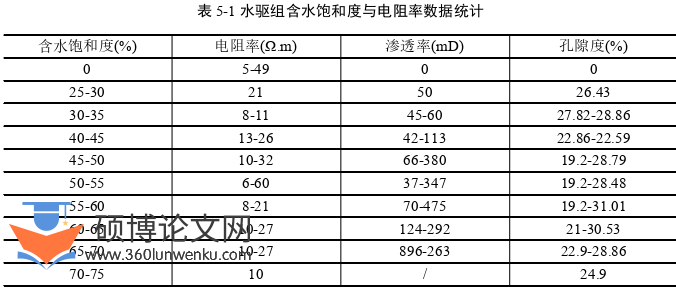

本文以X区块天然岩心作为研究目标,通过开展天然岩心室内水驱油物理模拟实验,通过不同岩心、驱替条件等参数,通过全程动态监测岩石电阻率变化,分析电阻率和含油饱和度的关系,主要结论归纳如下:

1.通过对研究区块进行微观剩余油分析发现:自由态剩余油的含量最多,其含量超过50%,其次是束缚态剩余油,半束缚态剩余油含量最少。在自由态剩余油中粒间吸附状剩余油和簇状剩余油最多,其次是束缚态类型剩余油中颗粒吸附状剩余油。微观剩余油的分布表现为整体零散分布,存在局部富集区域特征。

2.剩余油富集区形成原因及分布规律主要有:注采关系不完善而形成的剩余油富集部位主要分布在层内各韵律段上部;断层遮挡型剩余油富集部位主要分布于断层的边部;部分单砂体注采关系尚不完善,注水受效方向少,在砂体结构单元内注采分流间富集剩余油,一般呈边角型、坨状、条带状和局部片状分布;受泥质薄夹层(隔夹层厚度小于1m)影响滞留的剩余油富含油部位主要分布于隔夹层下部;由于层内物性的差异形成的剩余油富含油主要集中在有效厚度小于0.5m的表内差油层和表外储层中,但分布十分零散。

参考文献(略)