本文是一篇工程硕士论文,本文通过对胶东半岛温泉地热流体(水、气体)元素地球化学、同位素地球化学特征进行综合分析,重点探讨了地热水化学特征和气体组分特征,提出了胶东半岛地热流体成因的概念模式。

第一章 绪论

1.1选题背景及研究意义

1.1.1选题背景

当今世界正处于百年未有之大变局,国际局势,文化冲突,能源危机,环境恶化等问题十分严峻。在此国际大背景下,国家制定提出2060 “碳中和”的可持续发展目标,2021年政府工作报告中再次强调为实现“碳达峰”需施行产业结构与能源结构改革,减少化石能源使用,加大清洁能源使用规模大势所趋。地热能、核能、太阳能、生物质能、风能及潮汐能等清洁能源与可再生能源的开发利用日益成为世界各国能源可持续协调发展的重要战略[1]。其中,地热能具有不受天气、季节变化影响的特点而受到持续关注[2],同时因其具有储量巨大,分布广泛,清洁环保等特性使之成为新能源发展的重要组成部分。中国作为地热资源大国,开发利用地热资源是推进节能减排、应对当前全球气候变化,实现“双碳”目标的重要途径 [3]。

根据中国地调局2015年的地热资源调查评价结果可知,我国水热型地热资源十分丰富,且埋深较浅。干热岩资源同样储量巨大[4],但由于其埋深较深、取热难度较大,故水热型热资源的利用是现有技术水准下地热资源利用的最优选择。

我国东部沿海地区是我国重要的中低温地热带[5],包括辽东半岛、胶东半岛及东南沿海地带三个主要地热分布区,温泉分布密集,温泉数超过500个,约占全国温泉总数的23%,仅次于藏南-川西-滇西高温地热带(33%)[6-7]。

胶东半岛位于郯庐断裂带东侧[8],受断裂构造作用影响,胶东半岛广泛发育有对流性温泉地热资源共15处,人工地热深井20余眼。构造活动长期作用下,胶东半岛形成胶北、威海与胶南隆起区以及胶莱盆地区等地质构造单元,胶东地区的温泉地热资源多出露于胶东半岛隆起山地区域的复背斜断裂带附近,是典型的断裂带控制的对流型地热资源[9]。现阶段研究区地热资源的利用以温泉洗浴为主[10],温泉旅游度假产业十分完备。在我国温泉利用已由来已久。唐代诗人白居易就曾在长恨歌中提及“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂”的古人沐浴温泉的场景。胶东半岛的温泉也是久负盛名,“石气松荫雨后凉,飞鸿流水几垂杨。

..........................

1.2研究现状

1.2.1地热水文地球化学

1.2.1.1中低温地热系统

陈墨香 [11]在参照现今国际地热界所沿用 [12-13]的地热系统划分基本原则,并结合我国实际的地热地质特性,将我国地热系统划分为对流类和传导类,以及高温热水型、中低温热水型和低温热水型两类三型,并对不同地热系统的分布特点、地质构造背景、大地热流、地表热显示、热源、水源、储层、盖层、典型热田规模及流体特征等进行详细阐明。汪集旸等基于温阶理论及对以往的地热系统成因特征分析,将我国地热系统划分为4类(中低温传导型、中低温对流型、高温对流型、高温传导型地热系统);并对温阶进行划分,即高温:150℃、中温:90~150℃和低温:<90℃。

中低温对流型地热系统一般是指地热流体温度不超过150℃,且无7km以浅的上地壳年轻岩浆作为附加热源,在正常或相对偏高的地域热背景下,出露于断裂带或构造裂隙中的地下热水流动系统[7]。White[14]最早提出了中低温对流地热系统的径流模式,即区域内在正常或较高热背景下,大气降水沿破碎带或断层带渗透到地下,到达深部高温地区;在渗流过程中其冷水不断地从周围岩石中吸收热量,使其增温膨胀形成热水,并且在适当地区由于密度差异、导水断裂等地区向上运移,在地表出露形成温泉;补给区与排泄区的高程差及温度造成的流体密度差是流体进行地下深循环的主要驱动力。而Reed进一步将中低温对流型地热系统划分为3 种细化分类[15-16]:即侧向水平流系统;(2)侧向渗透型系统;(3)在同一断层或断裂破碎带进行环流的系统。

我国地热资源以中低温地热资源为主,其中对流型地热系统广泛分布于东南沿海及胶辽地热带,属于板内地区[11]。无附加岩浆热源,大地热流值(>65mW/m2)高于我国大陆平均大地热流(60.2±15mW/m2)、中(56–65 mW/m2)和西北部(<45 mW/m2)热流区[17]。造成东部高热流异常的主要原因为西太平洋板块俯冲引起东部岩石圈的显著减薄,热结构为冷壳热幔[3]。如福建漳州地热田[18],胶东半岛威海宝泉汤,招远汤东温泉等[19-20],热储岩性以花岗岩为主,存在部分火成岩与变质岩热储地区。绝大多数第四系盖层较薄或无沉积盖层。大气降水为主要水源,部分存在海水混入补给,循环深度越大,地热水温度越高。

............................

第二章 研究区概况

2.1工作区地理位置概况

研究区位于山东省东部胶东半岛区域(见图2.1),行政区划涵盖青岛、烟台、威海三市,极值地理坐标为东经119°30′00″~122°43′00″,北纬35°35′00″~38°00′00″,总面积约为3.08万km2。

胶东半岛北临渤海与辽东半岛隔海相望,东南方与黄海相接,东北方与朝鲜半岛隔海相邻,西与潍坊相接,南与日照相连。区内地理位置优越,高速公路,海空航线纵横交错。胶济铁路的建设标志着半岛城际轻轨已经建成,济青城际高铁、胶济、蓝烟铁路、济青、威青等高速公路将整个胶东半岛相互串联;区内各市、乡、镇均有公路,交通十分便利;航空班机则可直通北京、上海、广州、长春等全国中大型城市,并已建立韩国、日本等国际航线。使工作区对外联系更紧密,出入方便。

工程硕士论文怎么写

.............................

2.2胶东半岛自然地理概况

研究区为胶东半岛北部低山丘陵区,大部分地区海拔高度处于100~300m之间,地势总体上表现为内陆地区较高,近海地区较低。工作区内主要山峰有昆嵛山、艾山、牙山、玉皇顶等,其中昆嵛山为区内最高峰,海拔高922m。山体多岩石裸露,土层覆盖较薄。丘陵区为弱切割剥蚀构造,广泛分布于胶北、胶南低山区外围,由强烈风化的变质岩、侵入岩组成,海拔200-500m。平原以山间堆积平原、滨海平原区为主,主要分布在胶莱盆地及滨海地区与山前地带,为流水搬运堆积形成。堆积物自山前至滨海,由薄变厚,其厚度一般处于10-30m,河流分布密集,地表排水性良好,地下水资源十分丰富。区内构造地形严格受到河流、构造及出露岩性控制,呈现为中低山、丘陵、平原等多种地质地貌现象,研究区地形地貌图见图2.2。

胶东半岛处于暖温带季风型半湿润与大陆性气候区,四季冷暖分明,气温适宜。年平均气温12.3℃,检测到的最低气温低至-23.3℃,最高气温则可高达41.9℃。监测多年平均降水量为718.8mm,6-9月份降水量约占年降水总量的70%;降水的年际变化大,最多时自然年降水量达1200mm,最少时则不足300mm。

...........................

第三章 样品采集与测试 ........................... 17

3.1样品采集方法 ................................ 17

3.1.1水样品采集 .................................. 17

3.1.2气体样品采集 ............................ 17

第四章 地热水水文地球化学特征 ............................ 21

4.1水化学组分 ...................................... 21

4.1.1常规组分 ..................................... 21

4.1.2特征组分 ................................. 22

第五章 地热气体地球化学特征 ........................... 43

5.1气体组成特征 .............................. 43

5.2稀有气体同位素特征 .............................. 45

5.3气体碳同位素特征 ......................................... 47

第七章 地热系统流体成因

7.1热源

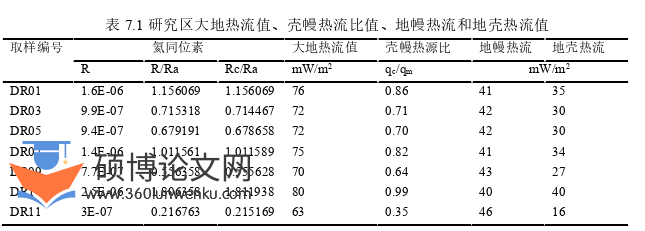

大地热流可以反映岩石圈的热状态和地球内部动力学过程。李学伦(1997)等利用区内地下水二氧化硅含量估算胶东半岛大地热流值为62.45 mW/m2,姜光政(2016)等利用三山岛附近一深斑岩型金矿勘探井进行连续温度测量并计算其大地热流值为73.24±6.18 mW/m2,钟振楠(2021)[97]等对招远一口2000m深地热井进行温度测量与岩芯热导率测试,并计算出该地区地热通量为102mW/m2。

为消除大气He影响,采用校正后Rc值进行回归计算,其结果见表7.1,结果表明研究区地热显示区计算大地热流值为63-80 mW/m2,平均73 mW/m2。高于我国大陆平均大地热流值,也与前人对研究区岩芯导热率计算大地热流值相符合。因此胶东半岛地热显示区大地热流值为63-80 mW/m2,平均73 mW/m2的结果相对可靠。研究区内地热壳幔比平均为0.72,即地幔热流与地壳热流分别占58%与42%,其值分别为42 mW/m2和31 mW/m2,为典型“冷壳热幔”型热结构,该结论与收集到的区内单一井的热物性计算结果相近。

工程硕士论文参考

..........................

第八章 结论与建议

8.1结论

本文通过对胶东半岛温泉地热流体(水、气体)元素地球化学、同位素地球化学特征进行综合分析,重点探讨了地热水化学特征和气体组分特征,提出了胶东半岛地热流体成因的概念模式。

(1)基于地热水的氚同位素特征分析,地热水主要接受1953年之前的大气降水补给作用。

(2)根据地热水的水化学及同位素特征条件表明,受到海相非海相作用影响,胶东半岛地热水主要分为海相来源的高矿化度地热水,TDS均值为3919.67 mg/L, 水化学类型为Cl-Na和Cl-Na·Ca,主要出露于近海平原区与沿海地区,此类地热水主要水化学演化为大气降水由山区入渗补给后,根据同位素特征可知地热水无“氧漂移”现象,水岩作用程度较浅,盐分来源主要为地热水升流过程中的海水混入作用,其中部分水样会发生阳离子交替吸附作用形成Cl-Na·Ca型水。非海相来源地热水矿化度较低,TDS均值为793.33mg/L,出露于山前河谷阶地地区,在浅部接受碳酸盐与硫酸盐的溶滤,在深部则主要以硅酸盐风化作用为主,其盐分来源于水与围岩的相互作用形成HCO3·SO4-Na、HCO3-Na、SO4·Cl-Na型地热水。对海相成因地热水与非海相成因地热水分别利用PHREEQC做反向模拟定量分析,海相与非海相水岩作用存在差异。在高温流体中的水岩相互作用使得地热水中Li、Sr、F等微量元素升高,使其具有医疗矿水开发价值。

(3)胶东半岛地热气体以N2(93.2~98.3vol. %)为主,Ar(1.2~1.5 vol. %),CO2(-19.4~-12.8‰)等含量较少,无H2S、SO2气体。根据He-Ar-N2三角图及特征气体比值可知地热N2主要为大气来源;地热气体3He/4He比值为0.22~1.80Ra,利用3He/4He比值特征值判定研究区He来源主要为壳源(壳源占比:77.54~97.55%),幔源占比为2.66%~19.32%;地热气体δ13CCH4为-49.3~-19.4‰,δ13CCO2值范围在-12.8‰~-19.4‰,根据δ13CCO2及δ13C-Rc/Ra特征可知地热气体中CO2来源于壳源有机物热裂解。

参考文献(略)