本文是一篇工程硕士论文,笔者针对在途运输货物稳定性不可控的难题,在综述了国内外相关技术的基础上,提出了车辆-货物系统总体设计方案,并对所提方案进行了静力学分析和动力学分析;

第1章 绪论

1.1 课题来源及研究意义

本课题来源于运输车辆运行安全技术交通运输行业重点实验室2020年对外开放研究课题(项目编号:2020-8408),研究方向为运输车辆行驶安全及可靠性技术。

公路货物运输是现代运输主要方式之一,同时也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。随着公路运输的发展,相关标准对运输货物,尤其是大件货物的道路运输安全性要求越来越高,在运输途中货物若发生松动或倾覆将导致严重的人员伤亡和巨大的经济损失。因此,对货物稳定性预测技术进行研究能极大程度提高货车的运输安全,具有重要的研究意义和工程实用价值。

随着我国公路运输业的高速发展,对货车道路运输的安全性要求越来越高。根据交通运输部统计数据[1],2021年初至9月已累计货运2,881,562万吨,同比增速19.8%,货物若在运输途中发生危险事故,将带来巨大的经济损失。传统货物运输由人工根据系固的标准完成货物捆绑[2],由于现有系固装备单一、智能化水平低,无法掌握在途货物的稳定性情况。因此,研究一种货物安全运输稳定性预测技术,在公路运输领域具有广阔的应用前景。

........................

1.2 国内外研究现状

在公路货物运输方面,国外起步较早,系固标准较为完善,相关实验室对在途货物状态实时监测方面已取得较大进展,研发了完善的智能监管系统,保障了货物运输途中的安全性;国内对货物运输研究起步较晚,相关系固装备单一、智能化水平较低,对货物安全性的判断仍以人为经验为主。因此,对货物在途稳定性的研究能较大程度上提高运输安全性。

1.2.1 国外研究现状

1974年,国际海事组织编订的《集装箱运输手册》对集装箱货物装载加固装备进行了系统研究,从各种装备的许用应力、使用方法、注意事项等方面进行了规定和说明,为现场工人的操作提供了很好的依据。1981年,美国J. B. Hunt公司的《UP铁路公司多式联运装载规则》也对集装箱装载和加固要求、加固材料、最大载重和重量分布等进行了较为详细的描述[3]。

2010年,欧洲标准化委员会发布了公路货物运输标准EN:12195-1:2010,该标准罗列了公路运输中常见系固方式及张力的计算公式,并为运输行业广泛接受[4]。2015年,IRU(国际道路运输联盟)制定了《国际道路运输安全货物系固指南》[5],其中标明了公路运输中常见的货物及运输途径,提供了不同运输货物的重心分布曲线,如图1-1所示,提高了运输过程中的安全性,也为货物系固装备与方案的选择提供了借鉴。

工程硕士论文怎么写

...................................

第2章 车辆-货物系统理论分析

2.2 车辆-货物系统结构方案设计

目前国内相关系固标准主要有GBT 23914.2-2009《道路车辆装载物固定装置安全性》、JTT 882-2014《道路甩挂运输货物装载与栓固技术要求》等;国外主要有《国际道路运输安全货物系固指南》、BS EN 12195-1:2010《Load restraining on road vehicles——Safety》等,目前行业内对BS EN 12195-1:2010使用率较高[45-47],故在本文中以上述标准为主要参考对象。

2.2.1 系固方式选择

现有货物系固的方法主要分为支撑、塞紧和捆绑等,适用场景为平坦的水泥或柏油等路面。系固装备主要由打包带、捆绑器、钢丝绳等组成,且结构简单、使用方便,但智能化程度不高,难以检测货物在途实时状态。根据相关文献[48]显示,货物的稳定性主要由系固时绳索的张力保证。绳索张力大小决定了其松紧程度,而车辆运输中的振动会减小绳索张力并最终导致货物失稳。在运输过程中,路面不平度、货车行驶速度、货物重心位置、系固点数量、不同系固的方法等因素均会影响货物稳定性,在研究过程中应重点关注。

根据BS EN 12195-1:2010《Load restraining on road vehicles——Safety》中对系固模型的分类,其大致可分为如下几种类型:

(1)摩擦系固

摩擦系固如图2-1(a)所示,由若干系固索具绕过货物顶部与垂直方向形成一定角度而稳定货物,系固索具施加位置一般为货物前段与末端,其主要限制来自垂向振动。为保证运输过程中的安全性,需检查系固索具的张力情况,摩擦系固适用于扁平类大件货物运输。

(2)对角系固

对角系固如图2-1(b)所示,与摩擦系固相比,其系固索具不绕过货物顶部,而是通过货物前端或侧端系固点与货物平台系固点对货物进行系固,来约束货物前端或侧端自由度,对角系固适用于小件货物且具有系固点货物的运输。

..................................

2.3 车辆-货物系统静力学分析

在建立车辆-货物系统模型后,需要对其进行静态力学校核。由于在货物运输中纵向滑移和翻转与横向滑移和翻转为主要影响因素[57],而垂向滑移和翻转的相对影响较小,在系固模型校核时可忽略不计。故本文在校核时主要考虑纵向与横向的滑移与翻转这两方面因素。

2.3.1 纵向滑移模型建立与校核

车辆在行驶中由于制动将引起货物产生纵向滑移趋势,即纵向滑移[58],且在斜坡运行时引起的纵向滑移最为严重,因此需要对其纵向滑移稳定性进行校核,纵向滑移模型如图2-7所示。在纵向滑移中,系固模型的纵向惯性力主要由制动惯性力Fj、重力分力Fgx以及反向摩擦力Ff三部分组成,而系固模型中的张力将用于平衡上述力,以防止货物发生纵向滑移。

纵向翻转是由纵向惯性力矩引起的,因此需要对其纵向翻转稳定性进行校核,纵向翻转模型如图2-8所示。当系固模型中的纵向惯性力矩大于系固安全力矩与重力矩时,将会导致货物发生纵向翻转。本文选用的货物为长方体结构,故只需校核纵向惯性力矩与重力矩大小关系。

...........................

第3章 车辆-货物系统仿真分析 ..........................37

3.1 引言 .......................................37

3.2 车辆-货物系统动力学仿真 ..................................37

第4章 车辆-货物系统稳定性预测技术研究 .................. 59

4.1 引言 ..........................59

4.2 车辆-货物系统失稳模型建立 ............................59

结论...........................76

第4章 车辆-货物系统稳定性预测技术研究

4.2 车辆-货物系统失稳模型建立

货物在途运输中,需要掌握系固索具张力的变化情况,以判断系固索具张力是否小于系固模型临界预紧力;在车辆受到路面冲击作用时,还应判断系固索具预紧张力是否会超过系固索具额定张力,为保证货物的安全运输,需建立合理的系固索具张力预测模型。

4.2.1 张力多元回归模型建立

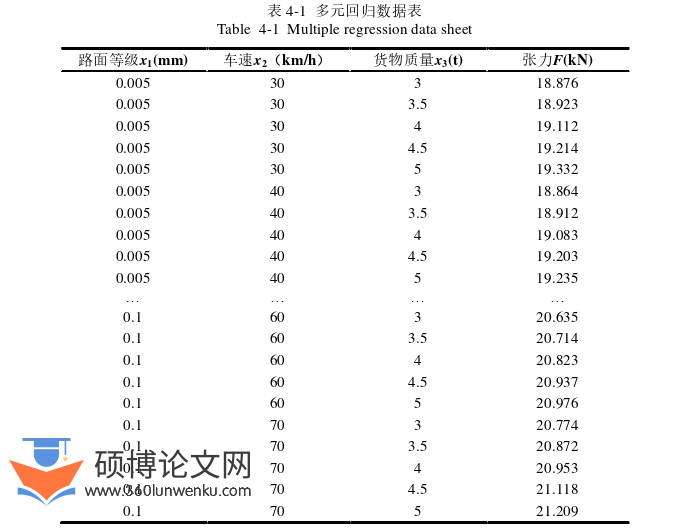

系固索具的张力变化受车辆速度、路面不平度以及货物质量等若干因素影响,为研究系固索具张力预测模型可采用多元回归分析方法[64-65]。多元回归分析法是通过一组变量来估计与推算另一组变量的变化情况,并以函数关系抽象概括现象之间的相关性,即用函数形式或模型来描述与推断现象间的具体变化关系。 为建立系固模型张力预测多元回归模型,可以路面不平度、车速以及货物质量为自变量,以仿真时的最大张力值为因变量;选取路面等级为A、B、C、D、E,其对应的相对路面高度分别选用0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.04mm、0.1mm;车辆行驶速度分别为30km/h、40km/h、50km/h、60km/h、70km/h,货物质量分别为3t、3.5t、4t、4.5t、5t。以此数据绘制出车辆-货物系统系固索具张力变化曲线,选取曲线中的125组数据用以建立多元回归模型,多元回归数据如表4-1所示。由多元回归分析法计算可得回归统计表、方差分析表和回归参数表,如表4-2~表4-4所示。

工程硕士论文参考

................................

结论

针对在途运输货物稳定性不可控的难题,在综述了国内外相关技术的基础上,提出了车辆-货物系统总体设计方案,并对所提方案进行了静力学分析和动力学分析;基于ADAMS与ANSYS软件对车辆-货物系统进行了仿真分析;建立了车辆-货物系统失稳模型与稳定性预测模型,搭建了稳定性监测虚拟平台,验证了所提出方案的可行性。本文获得的研究成果包括:

(1)提出了一种基于6-SPS型并联机构的新型系固结构设计方案,以重型捆绑器为系固索具,导出了系固索具张力公式和等效刚度计算公式,绘制了等效张力模型,基于Creo软件建立了车辆-货物系统三维结构模型;建立了纵向滑移与翻转校核模型和横向滑移与翻转校核模型,校核结果表明:系固模型不会发生滑移和翻转,满足稳定性要求;建立了车辆-货物系统三自由度、五自由度以及八自由度动力学模型,基于傅里叶变换分别导出了其位移动态响应式,为车辆-货物系统稳定性预测技术研究提供理论依据。

(2)对车辆-货物系统进行了动力学仿真,基于Matlab软件编制了动力学仿真程序,绘制了车辆轮胎、运输平台、货物位移的动态响应曲线,仿真结果表明:三自由度动力学方程中的解析解与数值解误差为8.94%,其值小于标准规定数值的10%,五自由度动力学模型的误差为33.69%,大于标准值;对比货物位移动态响应曲线,可以看出三自由度、五自由度与八自由度位移响应分别为0.05447mm、0.184mm、0.246mm,说明三自由度系统具有较好的减振效果。

参考文献(略)