第一章 李洱文学思想之发源

第一节 对中国古代文论的批判性继承

因60年代作家的成长经历,李洱的文学思想的生成,必然有着对众多知识的批判性承继。简而言之,可分为对中国古代文论的批判性继承,以及对西方文艺理论的批判性吸收,同时他也在自身的文学创作中完成文学思想的独特体认。这三者互相作用,在现代主义及后现代主义等诸多文学思想的浪潮之下,不断构塑李洱的文学思想。李洱本身是非常重视中国古典文学资源的,以《应物兄》为例,儒学的“前世今生”被其阐释得别开一枝,他对传统的关注使其文学思想必然以中国文论为根基而延展。中国古代文论对于李洱文学思想的形成是基础性的,李洱在以中国古典文论的基础之上,融入西方的文学思想,并对其进行审视和再造。中国古代文论资源丰厚,自先秦以来,历朝历代的文人就对文学本体、文学创作、文学发展等问题进行了探讨,形成了较为丰厚的理论资源。虽也有学者认为中国古代文论体系不明,没有清晰的脉络,实则古代文学思想以和西方截然不同的博大繁杂之态,深度影响着后世的学人,李洱就是其中一例。

一、古典文论对李洱的直接影响

对先秦文学理论批评中,《诗经》中的部分诗篇透露出了“言志”和“美刺”的文学思想。“言志”出自《尚书·尧典》中的“诗言志,歌咏言”,美刺则来源于《毛诗序》中的“上以风化下,下以风刺上。主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒。”[1]“诗言志”着重于诗歌的功能,“美刺”则体现诗歌的政治、社会功用。同时,两汉时期也非常注重文学和教化之联系,以及文学的社会功用,着眼于文学的外部规律,对文艺和现实、文艺和时代之间的关系进行了一定的阐释。此种“美刺”讽谏一说,从广义上而言,指出的就是文学对外部的功用。李洱自言,“文学本来就不仅仅是你写的,不仅仅是写给自己的,它还是别人写的,写给别人的。”[2]李洱对文学的社会功用非常重视,文学创作不是闭门造车,整个创作过程是影响的外渗,作为知识分子的李洱,将知识分子看作文学的承担者,立志于通过文学来作用于外部世界。张旭东在《论李洱小说的“知识分子书写”》一文中指出,李洱写知识分子并不仅仅只是在写这一个特定的群体,他强调的是知识分子角色定位的公共性。李洱认为,如果只关注自己的生存群落, 那他肯定不是知识分子, 对知识分子来说,“我”就是“我”,“他”也是“我”,这二者同等重要。”他正是借知识分子书写,完成对社会责任的担当。李洱对文学外部功用的重视,承继的是先秦两汉所生发的文学传统,也体现出了当代文人的责任之担当。

...........................

第二节 对西方文学思想的选择性吸收

在文化全球化的当下,西方思潮与东方文明的交汇并不罕见。现今文学的多面性交流,让各个文化得以兼容并收,如李洱的《石榴树上结樱桃》一文,就曾被德国作家买下版权,并在德国举办签售会,并广受赞誉。李洱认为,有时候文化的确可以跨越国别,朗读《石榴树上结樱桃》时,“在所有我认为中国读者会笑、会有表情的地方,德国人都有对应表情。”[4]语言的障碍并不影响文学本身的文学性,而文学的世界性又和全球化进程密不可分。回归20世纪80年代,大量海外文学作品和价值观的输入,让文学的边界不断弱化。西方思潮近乎单向性的输出,西方作家和文学理论思想的冲击,对李洱思想的形成起到了相当关键的作用。李洱在和段建伟讨论“绘画中的文学性”议题时,曾自言,“我这一代的中国作家,80年代开始写作,90年代成名,一开始受西方影响很大,慢慢走向了中国典籍,两者的路径不同,殊途同归。”[5]其中也包括格非。李洱和格非早年都是以探索性的、实验性的先锋姿态登上文坛,早年可能得益于西方文学,年龄增长心态变化后,开始处理传统。李洱的文学理论早期受到西方思想的影响,这是毋庸质疑的。但无论缘起如何,中国古典才是归路,因此第一节笔者先讨论李洱文学思想与中国古典文论之间的正向关系,它是根源,第二节分析李洱对西方文论的选择性吸收。 李洱对西方文学思想的选择性吸收,有一个阶段的过程。最先是李洱单方面的接受,其次是对西方文论的分析与批评,最后将其融汇为自己的某些文学思想。若以时间划段,则略显牵强,笔者将阶段的发展以关键词为引进行简要总结。

一、对处理文学经验方式的吸收

首先是对文学经验的层递式认知,此和其作家论思想息息相关。李洱在创作的初期,通过摹写和体验,从模仿中感知西方作家与外界的沟通方式,从而学习其处理经验的方式,处理知识的方式。西方作家对世界的认知方式,写作方式及渗透于写作中的思想,直接影响其文学思想发缘。李洱自言,小说创作最初受博尔赫斯影响很大,作为博尔赫斯的崇拜者,他模仿其写作了不少小说,在这种模仿中,他能感受到其技巧的深入。“博尔赫斯朴实而奇崛的写作风格,可以增加你对小说的认识,并使你的语言尽可能的简洁有力”。[1]这是李洱通过写作实践所体会到的。换一种角度,意即用李洱的话说,他学习的就是作家处理经验的方式,体会的是文学与经验的关系。除了博尔赫斯,他还从马克尔斯、昆德拉、卡夫卡、哈维尔、索尔·贝娄的创作中获得承继,比如他在《从知识分子到农民》一文中表示自己年轻时读马尔克斯的小说《没有人回信的上校》,并多次阅读《百年孤独》。这是李洱被动式的接受和吸收,是一种最初形态的学习。在经历了初步阶段以后,李洱将“如何处理经验”当做一种风格和批评手段,反过来对西方作家的行文和气质进行批评。如他评价卡佛的作品,把卡佛“被打败的语调”看作是“卡佛的修辞方式,但这种修辞方式的建立,是以他的经验为基础的,是他的经验的外化形式。”[2]与此同时,李洱懂得如何吸取西方文学思想再加以中国化,他提出,卫慧的虚构写作其实写的就是亨利米勒作品中的生活,那不是中国人的生活,中国作家一定要跳出经验困境,用文学来表达中国当下的经验。[3]这也是他创作《应物兄》之来由。包括胡安·鲁尔福 、契诃夫、霍桑、托尔斯泰等众多作家的作品,李洱常对其常拜读,这些都对他文学思想的起源起到一定促进作用。

..........................

第二章 李洱的作家论

第一节 作家的艺术本位

按马睿《从文学到戏剧:1920 年代中国戏剧理论中的艺术本位论》一文,中国现代文学观念中的艺术本位意识,是在西方审美主义思潮的影响下形成的。20 年代初期“文学研究会”和“创造社”以“为人生”和“为艺术”为口号,对艺术功利性问题进行论争。包括周作人在《自己的园地》中提出的“人生的艺术”这一口号,使审美主义的文学观念在中国初次具有了理论形态,意即以审美价值为核心的艺术本位论在这一时期撼动了在一般社会意识中长期占主导的儒家文学观念。简而言之,可以将“艺术本位论”理解为以审美无功利性为核心,撇去政治、伦理之诉求,力求审美之独立的一种观念/意识。除此,作家、批评家闫真在《我的“艺术本位”批评观》一文中,将其自身的批评观概括为艺术本位的批评观,他认为“经典”是艺术本位在文学史上的具体呈现,只有以艺术性为根本标的之作品才经得起时间检验。偏离了文学的眼光,直接面对作品的社会性、思想性、时代性,那不是文学批评”。

文学论文参考

................................

第二节 作家与经验

一、经验的定义

汉语大词典“经验”一词下有两个条目,其一释为“由实践得来的知识或技能”,其二释为“经历;体验”。在小说创作中,李洱多次运用了“经验”一词,如《花腔》中“川田说,西方的医生认为,上帝把许多灵丹妙药放在粪便里,而且这已被经验所证实,比如马粪可以治疗胸膜炎,猪粪可以止血”,又如《石榴树上结樱桃》中“繁花立即表示愿意学习先进经验”等,这些词义和词典中“经验”之含义无异。但实则,李洱对“经验”一词的使用扩张了其外延。《夜游图书馆》中,李洱虚构了名叫《神圣人生论》的书,书中提到“明智的最古的公式亦自许为最后的公式,是——‘上帝’、‘光明’、‘自由’、‘永生’。人类的这些固执的理想,与其寻常经验相违反,同时又是许多更高深的经验之肯定......”。此时的经验,不仅仅是“知识”抑或“经历”,而更趋向于集体无意识沉淀后的认知。《遭遇》一文中,李洱写到“人们为了保留一点自我的经验,日益从公共场所返回到室内,在室内呆的时间越来越长了”,此时的“经验”更趋近于某种即时性的空间体验。而在《破镜而出》中,李洱写到,“在王丰年先生去世之前,我曾当面向他的稿子提出许多疑问。我当时还并不明白,所有的写作者,其实都是经验批判主义者。当我明白这个事理的时候,王丰年先生已经烧成了一撮灰。”这里提到的“经验批判”,更像是对真理的某种反叛。李洱对“经验”的使用无疑带有个人色彩。

洛克言,人们通过感觉而形成经验,通过经验而形成知识[2]。洪治纲在《经验的“边界”》 中指出,作为认识论上的一个重要概念,“经验”主要是指人们在与客观事物直接接触的过程中,通过感觉器官获得的关于客观事物的现象和外部联系的知识,意为经验即知识的组成部分。实则,经验的含义及外延相当宽泛,许多学者谈论经验时,往往从认知与知识转换的角度切入,对其作简要评述。

文学论文怎么写

..............................

第三章 李洱的语言观和文本思想................................30

第一节 语言“型塑”文本...................................... 30

一、语言的准确性对文本的型塑.......................................30

二、作为价值观的语言对文本的型塑.....................................31

第四章 李洱的创作论................................39

第一节 局内人写作............................................39

第二节 “午后诗学”式的创作.............................................. 41

第三节 虚己应物的创作法.........................................43

小结.........................................47

第四章 李洱的创作论

第一节 局内人写作

李洱曾撰有一散文,名为《局内人的写作》,谈的就是作家创作的问题。这也是“局内人”一词首次与李洱的创作相勾连。学界在谈及李洱创作时,大都集中在其叙事之上,在叙事者的或隐或现、巧妙的叙事布景中,小说的可读性和思想性都达到了一个相当的高度。如《花腔》,三个显性叙事者的不断交叠,“我”作为背景板式的引文补充,显示出了李洱对叙事技艺的把弄。除单篇文本之论,李洱在整体创作中有个一以贯之的创作特性,尤以近年来的文本为最,即叙事者自言对话的表达。如应物兄开头,“应物兄问:‘想好了吗?来还是不来?’有人回答他,传入他耳朵的只是一阵淅淅沥沥的水声。他现在赤条条地站在逸夫楼顶层的浴室,旁边别说没有人了,连个活物都没有。”在整部小说中,应物兄的自问自答不停插入进故事的线性发展之中,这种写作方法不仅多次出现在《应物兄》中,在《导师死了》《午后的诗学》《现场》等诸种文本中都有体现。写作手法背后体现的是作家的创作思想,简要称之,将其命名为局内人写作。

何谓局内人?还需先提局外人。《局外人》是加缪创作的一部小说(李洱曾多次在访谈中提及加缪及其创作,可见其影响之深),它以线性方式叙述主人公默尔索的枪杀事件。默尔索母亲去世,他去养老院为其下葬,随后在沙滩上和阿拉伯人产生冲突,在阳光的照射下扣动扳机。司法将默尔索母亲去世和默尔索杀人两件毫无关联的事捆绑在一起,控诉其冷酷并判处死刑。实则,默尔索是一个对万物皆抱无谓态度、认识到世界之荒诞性的个体,他只按自己内心的实践理性行动。意即,他用先行到死的目光去“存在”。但也正是因为他对自由和自我的坚持,导致其被规则的世界所排异。也因此,“局外人”从某种程度上,指的是生活在规则之外,只关注自身存在的自由人。

................................

小结

作为一个作家兼批评家,李洱的文学理论思想有其独特性。从形式上而言,他的文学思想大多散见于各类文本中,需要对其进行深入的挖掘,同时李洱随性而发的文学之思,就系统性而言,的确难以和理论家相提共论。因此需对其内容进行梳理,从而尽可能地将其较为系统化地呈现出来。从内容而言,李洱是以更加感性的视角,更为细腻和直观的方式来谈论文学的。在作家论中,他未像理论家一般提纲挈领地展开论述,而是以己贴人,深度地提出作家、作品及时代之间的关系;在创作论中,他也能从作家和批评家的双重身份出发,去看待现今文学创作中面临的创作的无力感和机械化的问题。从内核而言,李洱的文学思想是以较为感性的方式表达,但深层还是具备逻辑性和批判力的,尤以他的文本观和语言思想为主。无论是他对文本层次的分类(意义建构层、反讽层、意义重建层),还是对文本本体概念的认知(文本即行动),都深刻地反映出他对“文本应该如何被结构”的认知。

李洱文学思想的关键词之一,是“中西融汇”。李洱自身是接受了西方的一套话语体系且非常喜爱如马尔克斯、卡佛、加缪等西方作家的创作方式,但是近十年他更多地意识到了中国本土思想的深厚,因此转而吸收中国古典思想理论,以“天、地、人”合一的框架去结构小说,去认识小说。他的《花腔》《石榴树上结樱桃》《应物兄》等诸多著作,大都建基于中国的历史和现实,极具本土性,然行文落笔之处,诸如冷静的笔调及章节的错落等特质,是吸取了西方处理经验的方式。也正因此他的文学思想,能于中西杂糅之中见出其独特的锋芒。

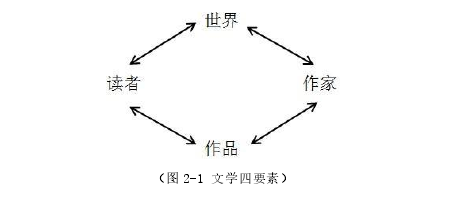

李洱文学思想的关键词之二,是“对话性”。固然,李洱的文学思想包含作家论,语言观和文本思想以及作家论,但这三个部分不是割裂的,更不是毫不相关的,其中“对话性”正是贯通三个章节的要点。李洱对“对话性”的认知,和巴赫金所言的“对话性”不同,包含叙事层、文本层和阅读接受层三个方面。多个叙事人的交互对话,让故事的言说更加客观,更具思辨力,而读者和作家的对话,能赋予读者更广的阅读空间。作家以“对话性”诉诸艺术本位,创作具文学性的文本,而文本中知识的对话,又使得文本更具开放性和包容性。李洱借以对“对话性”的坚持,塑造了具“对话性”的文本,最终形成自身独特的创作思想。

参考文献(略)