第一章 寿生生平及文学活动概述

第一节 寿生:贵州文学的“遗珠”

在 1956 年,蹇先艾先生曾在贵阳师院任教,袁昌文便递给蹇先艾一张小纸条,询问蹇先艾贵州“三十年代在全国最有影响力的作家,除了您,还有谁?”②蹇先艾果断地回答说还有寿生。1966 年他又曾询问过著名翻译家、杂文家徐懋庸是否知道寿生,徐懋庸说在 1930 年代他知道两位乡土作家,“一位是鲁迅在《新文学大系》中赞扬过的蹇先艾;一位便是胡适器重的寿生。”③从这两位与寿生同时期的作家口中,我们由此得见寿生在 1930 年代的所绽放的绚丽光芒。在贵州现代文学史上,寿生是一位值得重新审视的作家。

一、寿生的登场

1996 年 3 月 2 日,87 岁高龄的寿生病逝于贵州遵义,临终前再三叮嘱长子申远初去北京收集自己当初发表的作品,申远初这时才知道眼前这位风烛残年的老人,也曾在北京文坛上有过如此绚丽的文学经历。在作为儿子的申远初的印象中,自己眼前的这位老人,对自己来说不过是一位值得尊重的普通父亲,在务川人的眼里,不过只是一个贵州务川小县再平凡不过的农民、教师,即使是后来当了务川县的“父母官”,官至副县长,但他平时的生活就是“下乡、蹲点、指挥架桥、修公路、抢收、抢种、抢灾......”①这样一位热爱家乡、热爱人民、热爱生活的普通人,竟然在 1930 年代的北京文坛留下过文学的足迹,这让申远初十分震惊,也更坚定了他要帮助父亲收集作品的决心。

申远初为完成寿生遗愿,他找到了当年与自己同在贵州大学中文系上学的学长刘扬忠,刘扬忠当时是中国社会科学院文学研究所研究员,对北京的各大图书馆馆藏情况较为熟悉,得知寿生的情况,便欣然答应了申远初的请求。刘扬忠根据申远初对寿生的生前回忆的整理,经过几番仔细的搜查、求证,于 1996 年 4、5 月份集齐了所有作品,但尚未公开面世。

1997 年,由胡维汉、张克、卢惠龙主编的《贵州新文学大系.现代文学卷》正准备刊印发行,申远初听到这个消息,便将寿生的情况告知了胡维汉、张克等人,同时加紧将寿生的所有作品从中国社会科学院图书馆复印,即刻带回贵州。胡维汉、张克等人得知了寿生的事迹,临时决定将寿生的《新秀才》《凭籍》两篇小说录入该书。《贵州新文学大系.现代文学卷》的顺利出版,这是寿生的名字第一次出现在贵州文学界。1999 年 12 月 24 日,《贵州日报》展开了“20 世纪 20 部贵州最佳文学作品”的评选活动,在这 20 部小说中,就有寿生的《黑主宰》成功入选。《黑主宰》的成功入选,无疑增加了寿生在贵州文坛和学术界的曝光率,使得更多人关注到这个消失了半个多世纪的贵州作家。

.......................

第二节 寿生的文学活动概述

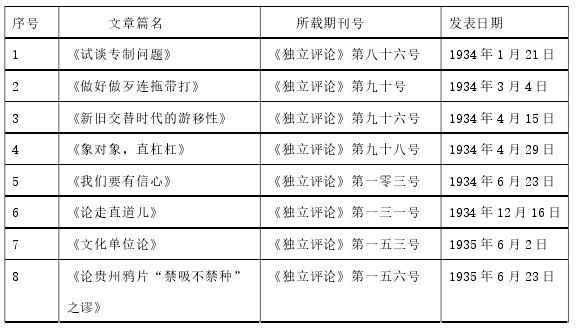

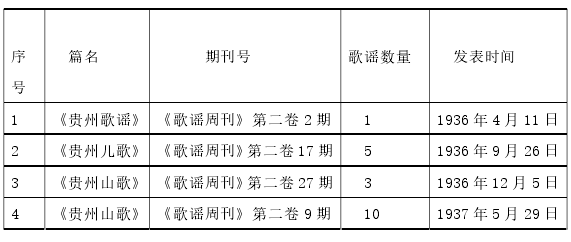

上世纪三十年代初,贵州青年寿生怀揣着自己的“大学梦”来到北京大学作“旁听生”,成为当时的“北漂”一族。所谓的“北漂族”,是特指那些非来自北京本地区的,没有持有北京户口的,在北京求学、工作和生活的外来人口。后来的文学大家沈从文也是“北漂族”之中的一员。和当时亦同为北漂的沈从文一样,寿生在北大旁听之余,利用课余时间写作,并向各大报社投稿。自 1934 年1 月 21 日到 1937 年 5 月 29 日,在这近四年的时间里,寿生凭借着自己对社会时事敏锐观察力和对文学写作的执着热爱,在《独立评论》《歌谣周刊》及《国闻周报》上都发表过作品,其中以《独立评论》发表的最多。在此期间,他从时评、小说和歌谣研究三方面出击,写作了多篇十分具有价值的政治时评、乡土小说及歌谣论文,还收集了许多贵州的本地山歌,他是除蹇先艾之外活跃在上世纪三十年代北京文坛较有影响力的贵州作家。

一、时评创作缘起

寿生创作之路的开启,源自于 1934 年 1 月 21 日在《独立评论》上的投稿。《独立评论》是胡适主编的政治新闻评论周刊,“九一八”事变爆发是该刊物创办的直接原因。当时胡适、丁文江、等知识分子面对国难当头的局面,他们梦想的“学术救国,科学建国、文艺复兴等等工作,眼看见都要毁灭了。”①他们时常相聚在一起讨论政治时事,感叹于自己无力救国的无奈处境。1932 年 5 月,在蒋廷黻的提议下,“独立评论社”成立,胡适任主编,《独立评论》创刊。该刊秉承着独立于政府之外的办刊精神,广泛向社会征纳稿件,所纳稿件以政治时评为主,“向来不发表文学作品”,刊物一经发表,便受到很多社会各界人士的喜爱,广大爱国人士争相投稿。从当时所投稿件的作者身份来看, 就可知的资料,在《独立评论》上投稿的作者大部分“独立评论社”的成员,如胡适、丁文江、傅斯年、翁文瀚、任叔永、莎菲等学术名流,其余作者多是当时大学任教的教师,各地方中小学的教育工作者,还有许多是来自各高校的大学生,而当时在《独立评论》上投稿的寿生,只是个“考北大不中”的偷听生。

文学论文

第二章 寿生时评创作及歌谣

第一节 寿生时评:“拉丁区”青年初露锋芒

1934 年 1 月 21 日,《独立评论》第八十六号上的一篇《试谈专制问题》,让寿生首次进入大众视野。出身贵州这个边陲之地的他,借由“试谈”二字道出个人的谦虚与尝试心理。时评的成功发表,给寿生带来了很大的创作信心,此后他连续在《独立评论》上发表了 12 篇时评。即使在《独立评论》这个佳作频出的文学阵地上,寿生的政治时评也凭借其独特眼光与思考,成为卓尔不群的存在。尤其是在时评语言的选择上,他将务川方言俗语纳入到写作中,使他文章的语言表达显得别致而新颖。平实通俗的浅层表达下,显示出浓厚文化修养、个性化阅世视角与敏锐观察力。

一、时评的主要内容

寿生撰写的时评在数量上虽仅有 12 篇,但他的思想内容却并不单薄。寿生常年置身于政治、经济、文化中心的北京城,所以对 1930 年代的国际形势、国内的政治及社会状况都有更深的认识。对于来自边远小城的寿生来说,在北京漂泊的这几年,使他第一次目睹了中国在国际上所经受的威胁,也第一次切身体会到政府实行的政策对底层人民的影响。在寿生的眼中,生活在这个对政治极度敏感的都城,人们的一举一动都可能对社会产生一定的影响。所以在时评内容的选择上,寿生和《独立评论》上的大多数作者又有所不同,他不仅关注一些直接影响中国前途命运的问题,诸如中国的内政、外交、文化、经济以及人民的生存状况,还关注了一些看起来琐屑但却有价值的小事,并将其纳入到自己的时评撰写中。故而其时评主要包含以下几个方面:

第一,对国际形势及国民政府外交政策的关注。1930 年代是中国饱受西方列强欺侮的时代,在这个特殊时期,国际形势的变化随时会影响到中国的前途命运,所以在寿生的时评中,对国际上的外交情况格外关注。《做好做歹连拖带打》《象对象,直杠杠》这两篇文章都是在讲国民政府的外交政策,寿生言辞犀利地指出了当时的政府外交政策出现的问题,并给予无情的披露。《做好做歹连拖带打》针对当时外交官面临西方列强胆小如鼠,试图以无底线的妥协策略,换取与列强亲善的可耻行径。寿生所谈到的这一问题,人民普遍认识到这一问题却不敢予以揭露,由此可见其不畏强权的品性。在《象对象,直杠杠》一文中,寿生直接提出了自己的建议,他认为在外交策略中,知己知彼是至关重要,“若不认清对手就玩手法,是不能有好结果的。”①反映出寿生对国际外交往来的独到认识。

.........................

第二节 歌谣整理及理论

寿生作为从黔北大山中走出去的赤子,来到北京后的他更加渴望将家乡的民俗文化介绍出去。他在加入“风谣歌会”后,便倾心致力于黔北山歌的搜集、整理和发表。寿生之所以对贵州山歌如此热爱,是因为在他看来,黔北本地的山歌是“老远的贵州”所发出的最真实的声音,将这些山歌发表在北京的文坛上,不仅能将这些口头相传容易遗失的民俗宝藏留存于世,还能让贵州以外的地方能够更加真实地了解贵州不同的历史文化和社会风貌。于是他在整理山歌的基础上对其进行细致的研究,形成了对山歌深刻而独特的认识。寿生的歌谣论文,是贵州现代文学史上最早的关于贵州山歌研究较为全面的理论成果。在他的论文创作中体现出了青年寿生对贵州山歌的独到的认识。

一、对贵州山歌的认识

寿生出生于少数民族聚集的务川,少数民族的人民自古酷爱歌曲。他从小陶冶于务川特有的地域文化之中,对山歌十分了解。他一生都非常注重对山歌的搜集整理,也教育自己的后代要重视民间文化。据寿生的长子申远初回忆,当他自己在贵州大学求学时,寿生就叮嘱过他要好好搜集花溪少数民族的歌谣和风俗。后来申远初到了北京,寿生也不忘叮嘱他多了解北京的风俗人情。寿生不仅喜爱搜集民间歌谣,而且他本身就爱唱山歌,他时常将一些不成调的山歌进行加工创作,喜欢哼唱那些有着务川记忆的山歌,如“老鸦飞过黑树桩,阳雀看见哭一场,虽然不是同类鸟,同个垭枝歇过脚。老鸦飞过黑树林,喜鹊看见哭几声,虽然不是同类鸟,同类垭枝歇过荫。”又如“豌豆角胡豆角,扬州回来钿角角。会吃烟会打牌,这个时期划不来。”①据申远初先生在《我懂得了珍惜》一文中所载,这两首民谣是寿生最爱哼唱的,有时与妻子谈论起山歌,他甚至会突然间情不自禁地站起来大声唱:“风——吹过那菠萝山——雨打下那俯鸡关——风风哩那雨雨嘛——你看五月——秧子嘛绿幽呀幽哟。”②这些体现了寿生对歌谣的由衷的喜爱之情。

文学类毕业论文

.................................

第三章 “黔味”十足的乡土小说 ........................... 38

第一节 寿生小说中的黔北乡土“浮世绘” ................ 38

一、官、兵、匪、毒统治下的黔北乡村.......................... 39

二、封建礼教文化荼毒下的变异世界............................ 41

第四章 寿生的文学命运及其价值探析 ....................... 62

第一节 寿生的文学命运探析 ............................ 62

一、受胡适推崇的原因........................................ 63

二、被文坛遗忘的原因........................................ 67

结语 ........................... 76

第四章 寿生的文学命运及其价值探析

第一节 寿生的文学命运探析

作家龙志毅先生在读了《寿生文集》之后,也曾感慨于寿生被文坛遗忘的文学命运,他在《依然闪光的星——初读<寿生文集>》中写道:“一个人的经历往往千变万化,难以琢磨。决定一个人行止的因素,既有主观原因,也有客观原因;既有必然,也有偶然,乃至两者的结合。”③但遗憾的是,至于是哪些具体的主客观原因导致了寿生被文坛遗忘,龙志毅先生并没有展开论述。在以往的研究中,学界对寿生的文学命运也有所探讨,但都主要集中对客观原因的讨论。但笔者认为,一个作家被遗忘,其背后的原因是复杂的,正如龙志毅先生所说,寿生的被遗忘除了客观的历史原因,其主观原因也是不容忽视的。

一、受胡适推崇的原因

胡适对寿生小说的推崇,某种程度上可以看作是胡适在 1930 年代的文学态度的表达。1917 年,胡适凭借一篇《文学改良刍议》,迅速奠定了他新文学导师不可撼动的地位,从《文学改良刍议》到《白话文学史》,这是胡适在文坛最活跃的十年。但到了 1930 年代,无产阶级革命文学迅速崛起,胡适“五四”新文学导师的光辉逐渐暗淡。在这一时期,一部分革命家将目光转移到马克思主义的阶级理论的探索上来重新思考中国的命运,他们开始尝试着用马克思文艺理论指导当下的文学创作,并建议作家要有意识地在作品中添加阶级斗争的政治元素,认为当下的文学急需与政治共进退。在这一思想的影响下,“五四”文学被看成是跟不上历史发展潮流的过时产品,遭到了诸多来自各方势力的批判与抨击。其中李初梨在《怎样建设革命文学》一文中提出“‘五四’以来那些重在描写和揭示生活现实的作品都已经落伍过时,要彻底抛弃,新文学队伍也要按阶级属性重新划线归队。”①无产阶级文学主要特色是倡导“大众化”的文学,这与“五四”时期所倡导的“个性化”是格格不入的。与此同时,曾经作为“五四”文学的重要代表鲁迅和胡适成为了第一个被攻击的对象,他们认为“阿 Q 时代早已死去”,呼唤文学界重新思考和评估“五四”文学的价值和意义。正如胡适所说:“十几年来,当日我们一般朋友郑重提倡的新文学内容渐渐受到一班新的批评家的指摘,而我们一班朋友也渐渐被人换作落伍的维多利亚的最后代表者了!”②胡适的这句话充分体现出了他的遗憾与不甘心理。

............................

结语

贵州作家寿生,从 1937 年自北京回到贵州,直至其作品在 1997 年再次面世,寿生在文坛整整被遗忘了 60 年!寿生在文坛活跃的时间虽不长,但在这期间,他从时评、小说及其歌谣论文的写作三方面出击,在当时产生了一定的影响力。

政治时评是寿生首次在《独立评论》登台亮相的文体,其写作内容丰富广泛,他将务川的方言土语放入时评的写作中,使他的时评在整体上呈现出雅俗共赏,趣味性与思辨性结合的创作特点,颇能反映寿生的“独立”的思想与文学风格。寿生是贵州最早对本地山歌进行系统梳理和研究的人,他对贵州山歌的搜集、整理与研究,反映了寿生丰富的民间文学思想,他对贵州山歌的分类,为贵州山歌的研究做出了贡献。寿生的小说,是 1930 年代的贵州文学在北京文坛留下的一个别致的印记。他的小说继承了“五四”文学的创作特质,佐以黔北地域风味十足的方言土语,巧妙采用“横截面”的结构艺术,在批判的基础上抱以悲悯的“平民情怀”,对黔北乡村进行了“经验式”的“纪实”书写,向北京文坛展示了一幅地域风味十足的黔北乡村浮世绘,对学界研究黔北的民俗文化有一定的史料价值。整体来说,寿生的时评构成成了小说的基本思想骨架,他的歌谣研究是其小说地域色彩的来源,他们是寿生创作生命中不可分割的有机整体。

寿生文学命运的大起大落,是贵州文学史上出现的一个独特文学现象。他因其创作的“1930 年代的‘五四’版乡土小说”①,尤其是他小说中的方言写作风格,得到了胡适的看重和推崇。这从侧面体现了胡适在 1930 年代无产阶级革命文学兴起并成为主流,而“五四”文学渐趋退潮的文学背景下,胡适对“五四”文学的坚持态度。但寿生此后的被遗忘,也与他创作的“五四”版文学没有迎合当时的文学主流有一定的关系,但寿生的被遗忘,还与当时文学时代背景、自身浓厚的恋乡情结和淡薄名利的个人心性都有很大的关系。总之,寿生被遗忘,是主客观多重原因加持下的遗憾结果。

参考文献(略)