本研究发现:在文本维度,《纽约时报》运用了过分词化、文本前景化与背景化、隐喻的话语策略。这些话语策略又体现出中美贸易战不仅仅只是经济权力和国际政治权力的争夺,在深层次上更是两国意识形态权力的较量;其中,意识形态权力弥散在国际政治权力和经济权力之中,对这两种权力起到了牵引作用。

第一章 绪论

(一)研究背景

自步入后金融危机时代以来,世界权力格局正发生着复杂而深刻的变化。一方面,以中国为代表的新兴国家发展势头迅猛。以中国为例,据国际货币基金组织的统计,中国在二战结束时的 GDP(国民生产总值)只占世界的 4%,而经过短短几十年的发展,GDP 总值在 2018 年突破 90 万亿人民币,占世界总量的 16%,仅次于美国,成为世界第二经济大国。除了自身经济的蓬勃发展,由中国倡导的全球治理方案也被世界主要国家认可。“一带一路”、亚洲基础设施投资银行、人类命运共同体等理念日益发挥着影响力,让中国树立起负责任大国的国际形象,“朋友圈”不断壮大。中国在国际社会的声望不断提高,并逐渐向世界权力中心靠拢;另一方面,美国自新世纪以来一直处于世界权力中心地位,而面对的中国的发展强势,则表现出对可能出现的权力转移的“恐慌”:2017 年 12 月美国发布的国防安全战略报告将中国视为美国的主要威胁——中国在贸易、安全、外交的等领域是美国的竞争对手。

于是,为了维护自身在世界的霸权地位不被撼动,美国一直在经济、政治、科技等各方面对中国进行压制。在经济上屡屡向中国挥起关税“大棒”,在政治上干涉中国台湾、香港,在科技上制裁中国华为和中兴……其中,尤以 2018 年以来美国向中国发起的关税战,压制中国贸易事件最令世界聚焦。

中美贸易战在本质上关乎于争夺权力。这场看不见硝烟的“战争”既牵动着世界主要国家的神经,也引发了中美当事国双方媒体的高度关注。著名学者约瑟夫·奈指出:“在未来,中国的价值理念、发展模式和政策实践,均以一种人们想象不到的方式影响全球。”而这种影响力不仅仅体现在经济、政治和科技等显性方面,也会体现在国际话语等软性方面。在国际关系领域内,经济压制是国家行为体维护或获取权力的途径之一;而在国际舆论场,话语也是维护本国权力的重要手段,即国家行为体通过操纵不同的话语机制维护自身的权力优势地位。美国在报道中美贸易摩擦时运用哪些话语策略?哪些权力会影响话语的生成?话语又如何揭示不同权力之间的互动?因此,对这些问题的探讨和论证成为本文的研究对象。

.......................

(二)研究意义

本文旨在研究《纽约时报》关于中美贸易战报道的话语与权力之间的关系。一方面,通过对美国主流媒体的相关媒介话语进行批评话语分析,辨析媒介话语背后隐含的权力和意识形态,能够深入了解美国主流媒体如何为本国的现实权力服务,即作为本国对外宣传的舆论工具,在建构贸易战议题中分别使用什么话语策略,塑造对方的国家形象;另一方面,对《纽约时报》进行批评话语分析研究,有助于我国媒体在报道国际争端议题方面的传播策略,争夺话语主动权。活跃在国际舞台上的主体应该要意识到话语建构对实现既定利益的重要性。我国对外传播媒体只有透析西方主流媒体的话语策略,才能打破“失语”的处境,维护自身以及国家的正当利益。

本文的创新点在于以下几个方面:(一)跨学科性。本文将语言学中的批评话语分析运用到新闻传播学中,从跨学科的角度来分析媒介话语所承载的社会建构功能;(二)实用性。本文主要关注《纽约时报》对还在发酵中的贸易战的报道,研究具有时效性和阶段性;(三)科学性。本文试图结合定量和定性研究方法,在描述媒介话语本身语言特征的基础上,分析话语生成的影响因素,阐释话语、意识形态和权力之间的关系,争取做到描述充分,阐释深入。

..................

第二章 文献综述

第一节 权力—话语关系研究综述在不同的场合,出于不同目的使用不同的话语策略,会产生对意义的争夺,而对意义的争夺则能反映出对现实利益的争夺。可以说,话语中的权力关系是一个无法回避的问题。近年来,权力与话语的关系成为国内外学者研究的焦点,主要可以归纳为以下几方面:

第一,对福柯权力、知识和话语的理论研究。David Weberman 在《福柯的权力构想》一文中首先厘清了福柯权力的概念,因为权力是福柯理论的核心,同时也是正确理解福柯理论的前提。他又归纳了福柯权力理论的四个特点:权力无处不在;权力具有建构性,而非压制性;权力不是所有物,而是一种关系;权力的无主体性,即人类主体不是权力的来源,而是权力的产物1。在国内,《福柯·思想肖像》是系统性研究福柯思想最具权威的专著之一。作者刘北成详细阐释了福柯的主要理论思想。此外,杨洪借助福柯的权力话语理论,揭示了学术话语背后的权力运作,进而分析中国现代学术话语的建构途径2。尤泽顺则指出福柯的“话语建构权力”的观点,为分析话语进而解释权力的运作机制和社会现实的建构过程提供的新的思路3。

第二,对媒介话语中的权力关系及生成机制的研究。李彬在《谈谈话语与权力——以新闻为例》一文中指出现代的权力首先体现在理性与知识的演说过程——话语。无论是在中国还是国外,新闻话语与权力意志密不可分,是现代意义的权力之争的工具或武器4。而后,袁三标研究了西方媒介话语的权力生产机制。他认为一些西方主流媒体通过议程设置和框架嵌入这两种机制将某些特定身份强加给弱势国家,从而实现对“他者”的身份建构5。咎爱宗则从法律角度看待新闻媒体中话语与权力的关系,他在《第四种权力——从舆论监督到新闻法治》一书中指出新闻媒介的话语“权力”要由新闻法治来制约,否则就会演化成“话

........................

第二节 权力与话语的关系

(一)权力的界定

权力是国际政治领域的核心概念。汉斯·摩根索把权力斗争看作是国际政治的本质,同时也是实现国家目的的手段,“不管国际政治的终极目的是什么,权力总是其最直接目的”。10国家权力通常可分为:政治权力、经济权力、意识形态权力和军事权力。本文涉及前三种权力类型。首先,就意识形态权力而言,本文认为意识形态是一个中性概念,指通过语言、文化、宗教等方式传播并对某一个群体的人们起到规范作用的观念的集合体。一种意识形态要想占据主导地位,除了依靠政治权力之外,还需要依靠意识形态自身的理论权威。因此,有学者指出,意识形态权力是继政治权力、经济权力和军事权力之后的国家第四种权力。11而话语既受意识形态权力影响,同时也是实现意识形态权力的重要途径,在福柯看来,“话语意味着一个社会团体依据其某些成规将其意义传播于社会之中,以确立其社会地位,并为其他社会集团所认识的过程”12。这与建构主义学者亚历山大·温特的“权力通过观念来实现”的观点有一定的相似之处。因为在国际舆论空间里,新闻话语能够反映意识形态,并通过维护意识形态发挥作用,而这种意识形态也是一种权力。其次,就政治权力而言,在国际社会中,一国的政治权力是一种私有权力,而不是公共权力。这种私有属性体现在权力所有者将追求自身利益最大化作为根本目标,也就是说各国在外交中都以本国的国家利益为核心。作为权力主客体的国家—国家之间是一种平等关系,但由于世界资源的有限性,威胁、操纵等强制方式依然是国家实现权力目的的措施。

最后,经济权力作为国家权力的基础,是最直观的一种权力类型,它体现为GDP 总量。但是,经济权力不能纯粹与 GDP 划等号,因为这种权力实则由工具、组织、经济制度和经济思想共同组成。而经济思想本身就是一种意识形态权力。可以说,国家权力之间的争夺很多时候就是经济思想之间的较量13。

.........................

第三章 研究设计................................15

第一节 研究问题........................................15

第二节 研究样本......................................15

第四章 研究分析....................................19

第一节 文本维度:中美贸易战中的话语策略..............................19

(一)词汇选择:过分词化策略彰显美国政治权力......................19

(二)话语修辞:战争隐喻宣示美国经济权力.....................24

第五章 结论.................................38

第四章 研究分析

第一节 文本维度:中美贸易战中的话语策略

在批评话语分析里,文本维度分析包括词汇、连贯性和文本架构等方面,具体可从词汇选择、隐喻、及物性、情态、文本结构等方面展开。本文首先将从词汇选择、隐喻、文本架构方面对《纽约时报》关于中美贸易战报道的语言特征进行分析。

(一)词汇选择:过分词化策略彰显美国政治权力

词汇是文本的基本元素。在本质上,新闻话语的建构过程也是建立词汇搭配关系的过程。记者通过词汇搭配在新闻话语中建立陈述对象之间的社会关系。然而,选择何种词汇来建构文本除了记者本身的受认知水平影响以外,还会受到社会文化语境、权力关系以及意识形态的影响。费尔克劳夫认为,新闻话语具有复杂而矛盾的意识形态结构57。也就是说,词汇能够体现说话者的意识形态,进一步反映话语描述对象之间的权力关系。

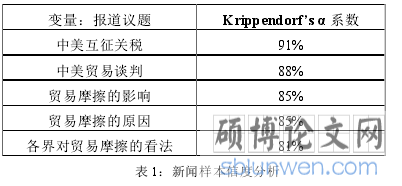

笔者首先将 132 篇新闻样本(总计约 178001 字符)上传至 Sketch Engine,借助 Wordlist 功能检索出 SUTW 语料库中出现频率最高的实词,排名前十的依次为 China, trade, Mr., tariffs, Trump, said, Chinese, American, states, united。由此可以得出,中美双方之间互征关税以及贸易关系构成《纽约时报》“贸易战报道”的关键内容。

高频词能够帮助确定新闻报道强调内容,虽然也能在一定程度上反映出话语的某些性质,但是词与词之间的搭配更有助于揭示高频词的意义。搭配(collocation)是指在特定语料库中经常同时出现的词语58。换言之,如果某些词汇经常一起使用,那么该搭配就会产生某种意义。Stubbs 认为如果特定的词汇搭配反复被提及或讨论,那么很有可能会影响人们的思维方式59。例如,如果“关税(tariff)”经常与“报复性(retaliatory)”一起出现(如图 2),那么这种搭配会触发读者认为在这场关税纷争里,中国一直在采取“以牙还牙式”的手段。

.........................

第五章 结论

本文以福柯的权力-话语关系为理论,以诺曼·费尔克劳夫的批评话语分析和语料库为研究方法,以《纽约时报》2018 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 22 日对中美贸易摩擦的报道作为研究对象,在文本维度和话语实践维度进行量化分析,在社会实践维度进行质化分析,研究发现:

在文本维度,《纽约时报》运用了过分词化、文本前景化与背景化、隐喻的话语策略。这些话语策略又体现出中美贸易战不仅仅只是经济权力和国际政治权力的争夺,在深层次上更是两国意识形态权力的较量;其中,意识形态权力弥散在国际政治权力和经济权力之中,对这两种权力起到了牵引作用。

在话语实践维度,《纽约时报》将中美关税纷争修饰成世界两大经济体之间一场旷日持久的“战争”。在这场“战争”里,美国给自身贴上双重标签:一是美国本身是贸易战的受害者,以受害者的心态通过文本前景化控诉中国,以及美国企业在与中国的贸易往来中受到的种种不公平待遇,把中国刻画成一个专制、占尽美国便宜的国家;二是美国实则依旧是世界领导者,美国在世界经济主导地位不可撼动,而中国的发展则对美国构成存在性威胁。此外,在话语描述方式上,《纽约时报》看似通过引用多方消息来源来力证自己的客观性,但其实在引用话语时模糊消息源,从而间接表达中国要想赢得美国是不可能的观点。这种模糊策略使得《纽约时报》间接表达自身立场的行为更加自然化。

在社会实践维度,一方面,《纽约时报》在报道中美贸易战时所采用的种种话语策略都离不开经济、政治制度和意识形态等因素的影响;另一方面,这些话语策略又反过来维护美国在国际社会中的权力地位。同时,在国际舆论空间中,由于美国牢牢掌握着意识形态权力,以中国为代表的发展中国家及其他不发达国家都被当作“他者”来建构,很难进入西方话语体系。

综上,在这场旷日持久的贸易战中,《纽约时报》的话语策略体现出两国在经济权力和国际政治权力的竞争中,也弥散着意识形态权力的较量。在话语与权力的关系中,话语既是实现权力的表现形式之一,同时也维护着权力。所以,这些话语策略的直接目的是为向中国屡屡征收巨额关税争取话语上的合法性,最终目的则是维护美国在国际社会的权力中心地位。

参考文献(略)