1.绪论

1.1 研究缘起与意义

2008 年 5 月 12 日发生的汶川大地震,波及大半个中国及亚洲多个多家和地区,地震严重破坏地区超过 10 万平方千米,共造成 6 万多人死亡,37 万多人受伤,将近 18 万人失踪,是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震,也是唐山大地震后伤亡最严重的一次地震。于是,经国务院批准,自 2009 年起,把每年的 5 月 12日定位全国“防灾减灾日”。

本文前半部分试图通过研究《人民日报》《四川日报》《华西都市报》三家纸媒在 2018 年关于汶川地震十周年纪念报道的内容,分析三家纸媒如何建构报道框架。提到“框架”这个概念,解释起来这个范围非常之广。框架的概念本来源自于贝特森,后来,戈夫曼把这个概念引到了文化社会学。再后来才被引入到大众传播学中,成为定性研究的一个重要观点。从 20 世纪 80 年代以来,框架分析得到了国内外众多学者的广泛运用。黄旦在《传者图像:新闻专业主义的建构与消解》一书中提到,从框架分析角度来看,新闻生产本身就是一种社会性生产。②肖伟在《新闻框架论》中提到他最关注的问题是,拥有架构者和被架构者双重性格的传播主体,应该以怎样的新闻框架真实再现现实世界、理性建构现实世界。

1.1 研究缘起与意义

2008 年 5 月 12 日发生的汶川大地震,波及大半个中国及亚洲多个多家和地区,地震严重破坏地区超过 10 万平方千米,共造成 6 万多人死亡,37 万多人受伤,将近 18 万人失踪,是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震,也是唐山大地震后伤亡最严重的一次地震。于是,经国务院批准,自 2009 年起,把每年的 5 月 12日定位全国“防灾减灾日”。

本文前半部分试图通过研究《人民日报》《四川日报》《华西都市报》三家纸媒在 2018 年关于汶川地震十周年纪念报道的内容,分析三家纸媒如何建构报道框架。提到“框架”这个概念,解释起来这个范围非常之广。框架的概念本来源自于贝特森,后来,戈夫曼把这个概念引到了文化社会学。再后来才被引入到大众传播学中,成为定性研究的一个重要观点。从 20 世纪 80 年代以来,框架分析得到了国内外众多学者的广泛运用。黄旦在《传者图像:新闻专业主义的建构与消解》一书中提到,从框架分析角度来看,新闻生产本身就是一种社会性生产。②肖伟在《新闻框架论》中提到他最关注的问题是,拥有架构者和被架构者双重性格的传播主体,应该以怎样的新闻框架真实再现现实世界、理性建构现实世界。

“5.12”汶川大地震给国家造成了高达 8000 多亿元的损失,对四川人民也是造成了极大的经济损失,但是比起物质损失,四川人民所遭受的精神伤害是无法衡量的。到 2018 年,距离汶川大地震过去已经十年了,全国人民尤其是四川人民对地震还存在着多少记忆?本文后半部分基于前面的分析结果,探讨三家纸媒是如何唤起大众关于汶川地震的集体记忆。

...........................

1.2 研究对象和研究方法

1.2.1 研究对象

本文以 2018 年 5 月 9 日到 5 月 13 日五天时间内《人民日报》《四川日报》《华西都市报》三家纸媒关于汶川地震十周年纪念报道为研究对象。之所以选择汶川地震,一是因为 2018 年是汶川地震十周年,在这一重要时间点各大媒体的报道势必是经过细心策划和精心采编的;二是因为汶川地震是新中国成立以来,影响最大的一次地震,对全国人民尤其是四川人民造成的精神伤害是不可估量的。因此不论是从灾难事件来看还是从灾难事件报道上看,汶川地震都是一个典型。

而之所以选择 2018 年 5 月 9 日到 5 月 13 日这一时间段的报道,一是因为对2008 年之后几年的新闻报道进行分析,这类研究已经足够多,而 2018 年又恰好是一个十周年节点,故而只研究这一年的新闻报道;二是作者通过仔细研读发现报纸关于汶川地震的报道基本上集中在 5 月 9 日到 13 日这五天时间,故而选择了这五天。为什么选择《人民日报》《四川日报》《华西都市报》这三家纸媒?按理说《人民日报》是最具有权威性的媒体,选择它一家即可,但是作者研究发现,《人民日报》一家报纸 2018 年关于汶川地震的报道过少,并且《四川日报》在 5 月 12 日当天更是推出 51 个版的新闻报道,其中从 15 版到 51 版整整 37 个版面的“5.12”汶川大地震十周年纪念特刊,在《四川日报》报业史上都是罕有的。再则因为《四川日报》作为地方党报同时也是地震发生省市的党报无论从报纸性质和新闻接近性原则来看,把《四川日报》作为研究对象都非常有必要。前面两家都是党报,为了让研究结论更加科学,这里需要选择一个都市报,为什么选择《华西都市报》?《华西都市报》作为中国第一张都市报,在全国有一定的影响力,并且正好处在四川境内,当仁不让是都市报的最佳选择。

3、汶川地震十周年纪念报道的集体记忆建构 ......................... 27...........................

1.2 研究对象和研究方法

1.2.1 研究对象

本文以 2018 年 5 月 9 日到 5 月 13 日五天时间内《人民日报》《四川日报》《华西都市报》三家纸媒关于汶川地震十周年纪念报道为研究对象。之所以选择汶川地震,一是因为 2018 年是汶川地震十周年,在这一重要时间点各大媒体的报道势必是经过细心策划和精心采编的;二是因为汶川地震是新中国成立以来,影响最大的一次地震,对全国人民尤其是四川人民造成的精神伤害是不可估量的。因此不论是从灾难事件来看还是从灾难事件报道上看,汶川地震都是一个典型。

而之所以选择 2018 年 5 月 9 日到 5 月 13 日这一时间段的报道,一是因为对2008 年之后几年的新闻报道进行分析,这类研究已经足够多,而 2018 年又恰好是一个十周年节点,故而只研究这一年的新闻报道;二是作者通过仔细研读发现报纸关于汶川地震的报道基本上集中在 5 月 9 日到 13 日这五天时间,故而选择了这五天。为什么选择《人民日报》《四川日报》《华西都市报》这三家纸媒?按理说《人民日报》是最具有权威性的媒体,选择它一家即可,但是作者研究发现,《人民日报》一家报纸 2018 年关于汶川地震的报道过少,并且《四川日报》在 5 月 12 日当天更是推出 51 个版的新闻报道,其中从 15 版到 51 版整整 37 个版面的“5.12”汶川大地震十周年纪念特刊,在《四川日报》报业史上都是罕有的。再则因为《四川日报》作为地方党报同时也是地震发生省市的党报无论从报纸性质和新闻接近性原则来看,把《四川日报》作为研究对象都非常有必要。前面两家都是党报,为了让研究结论更加科学,这里需要选择一个都市报,为什么选择《华西都市报》?《华西都市报》作为中国第一张都市报,在全国有一定的影响力,并且正好处在四川境内,当仁不让是都市报的最佳选择。

...........................

2.汶川地震十周年纪念报道内容及框架分析

2.1 报道数量

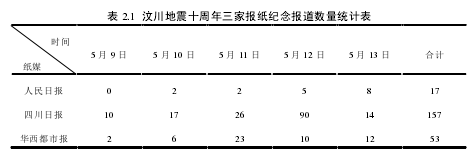

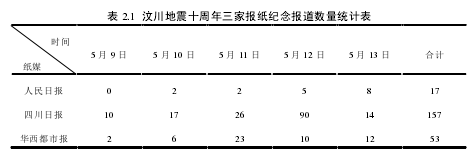

本文首先讨论三家纸媒的报道数量,因为从报道数量一定程度上可以看出三家纸媒对汶川地震十周年纪念报道的重视程度和资源分配力度,同时也可以看出三家纸媒相关报道发稿的高峰期聚集在哪一时间段。

2.汶川地震十周年纪念报道内容及框架分析

2.1 报道数量

本文首先讨论三家纸媒的报道数量,因为从报道数量一定程度上可以看出三家纸媒对汶川地震十周年纪念报道的重视程度和资源分配力度,同时也可以看出三家纸媒相关报道发稿的高峰期聚集在哪一时间段。

从表 2.1 可以看出,汶川地震十周年纸媒的报道在 9 号到 13 号都有所分布。《人民日报》作为国家权威党报,对汶川地震十周年颇有关注,从 10 号开始陆续有报道刊出,并且在头版位置每日都会有一条相关消息或者通讯。在 5 月 12 日地震纪念当天还把 5 版和 12 版作为地震专版,图片加上几个小故事,展现灾区人民十年后的幸福生活。《四川日报》作为四川省党报在报道汶川地震十周年上十分重视,5 天时间有 157 条相关新闻报道刊出。其中在 12 日当天更是到达了 90 条新闻报道,并且当天《四川日报》特地推出汶川地震纪念特刊,从 15 版到 51 版整整37 个版面讲诉汶川地震十周年故事。它分为巨变记、思想集、援建录、影响志、新蓝图五大主题,就一个重大主题,一天内推出 37 个版的特刊报道,这在《四川日报》报史上是极为罕见的。纪念特刊的封面是一个大连版,上面有整个特刊的主题“川越十年 奋斗新时代”,它也是一幅新汶川全景图,图片采用水墨形式,显得十分有趣。

........................

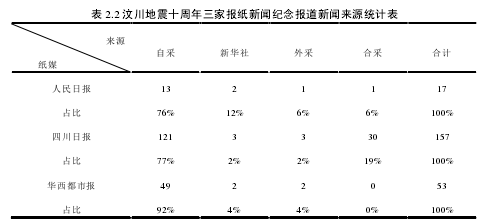

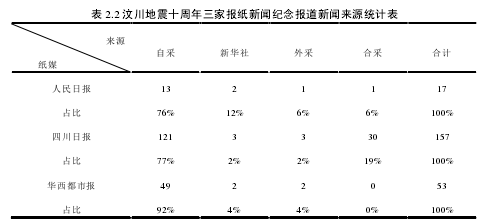

2.2 报道来源

报道来源可以看出三家纸媒关于汶川地震十周年纪念报道最主要的采写渠道的什么,这里大致分为自主采写(自采);采用新华社通稿(新华社);采用除新华社的其他媒体稿件(外采);与其他媒体联合采写(合采)这四类。其次,分析三家纸媒的报道来源也可以看出其新闻报道原创性比重。

从表 2.2 可以看出,三家纸媒在汶川地震十周年纪念报道上都偏向自主采写。其中《人民日报》采用了两篇新华社的通稿并刊登在一版,分别是《把家园建设得更加美好——以习近平同志为核心的党中央关心汶川特大地震灾后恢复重建发展纪实》《习近平向汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会致信》。《四川日报》则采用了三篇新闻社的通稿,分别是《有一种奋斗叫中国力量——汶川地震灾后重建发展记》《把家园建设得更加美好——以习近平同志为核心的党中央关心汶川特大地震灾后恢复重建发展纪实》《习近平向汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会致信》,其中两篇和《人民日报》采用的相同。而《华西都市报》在采用新华社通稿数量上也为两篇,为别是《习近平向汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会致信》《汶川十年,世界见证中国力量》。这里可以看出三家纸媒在选择新华社通稿在内容和数量上都有一定的共通性。

............................

........................

2.2 报道来源

报道来源可以看出三家纸媒关于汶川地震十周年纪念报道最主要的采写渠道的什么,这里大致分为自主采写(自采);采用新华社通稿(新华社);采用除新华社的其他媒体稿件(外采);与其他媒体联合采写(合采)这四类。其次,分析三家纸媒的报道来源也可以看出其新闻报道原创性比重。

从表 2.2 可以看出,三家纸媒在汶川地震十周年纪念报道上都偏向自主采写。其中《人民日报》采用了两篇新华社的通稿并刊登在一版,分别是《把家园建设得更加美好——以习近平同志为核心的党中央关心汶川特大地震灾后恢复重建发展纪实》《习近平向汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会致信》。《四川日报》则采用了三篇新闻社的通稿,分别是《有一种奋斗叫中国力量——汶川地震灾后重建发展记》《把家园建设得更加美好——以习近平同志为核心的党中央关心汶川特大地震灾后恢复重建发展纪实》《习近平向汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会致信》,其中两篇和《人民日报》采用的相同。而《华西都市报》在采用新华社通稿数量上也为两篇,为别是《习近平向汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会致信》《汶川十年,世界见证中国力量》。这里可以看出三家纸媒在选择新华社通稿在内容和数量上都有一定的共通性。

............................

3.1 媒介呈现唤醒大众集体记忆 ............................... 27

3.1.1 展示图片 ................................. 27

3.1.2 运用数据 .............................. 37

4、汶川地震十周年纪念报道的集体记忆建构意义 .............................. 46

4.1 追溯历史,铭记灾难 ................................. 46

4.2“仪式感”回顾凝聚民族合力 ............................ 47

4.3 重提地震“英雄”,展望民族新未来 ....................................... 48

5、结论与不足 .................................... 49

5.1 研究结论 ................................. 49

5.2 研究不足 ................................. 51

5.3 未来展望 ...................................... 51

4.汶川地震十周年纪念报道的集体记忆建构意义

4.1 追溯历史,铭记灾难

自从新媒体渐渐进入大众的日常生活,海量的信息、碎片化的阅读占据了人们的生活,从 08 年发生地震到 18 年十年过去了,有些人记得,有些人可能早已忘记那场损害极大的灾难。因此媒体对汶川地震的纪念报道就显得尤为重要,讲述历史、重现历史,唤起沉淀在人们心中的那段历史。

从前文的分析可以看到,5 月 9 日到 13 日五天时间《人民日报》用了 17 篇报道,《四川日报》用了 157 篇报道,《华西都市报》用了 53 篇报道来帮助人们重新回忆。头版作为报纸的“脸面”,理所应当刊登的新闻都是十分重要的。《人民日报》四天的时间(9 日无相关报道)每天的头版都会刊登一条汶川地震相关报道,可见其重视程度,让受众一打开报纸首先就能看到汶川地震相关新闻,勾起受众的回忆。《四川日报》更是从 5 月 9 日就开始推出“5.12”汶川大地震十周年纪念特刊,在 12 日更是多达 37 个纪念专版。《华西都市报》同样也是从 5 月 9 日到 13日陆续都有相关报道推出,在 11 日更是达到了一个高峰,此外,从 5 月 10 日到13 日也会在每天的头版位置推出汶川地震相关新闻报道,让受众一打开报纸或者是电子版就能看到汶川地震相关报道,通过多日的记忆累加,从唤起受众关于汶川地震的集体记忆到巩固受众关于汶川地震的集体记忆。

................................

5.结论与不足

5.1 研究结论

5.结论与不足

5.1 研究结论

通过对《人民日报》《四川日报》《华西都市报》三家纸媒关于汶川地震十周年纪念报道内容进行文本分析和话语分析后,本论文大致归纳出了三家纸媒在汶川地震十周年纪念报道中的报道框架。在报道来源上,三家纸媒的新闻报道来源大部分都是通过本媒体自主采写完成,从前文分析可以看出三家纸媒的自采比例都在 75%以上。从报道体裁上来看,三家纸媒都以通讯为主,其中人物通讯和反映重建和援建情况的通讯最多,因为通讯更很注重对情节的展现和故事的叙述,新闻报道要起到感染读者的效果就需要用有故事、有细节的通讯来表现。从采访地点上来看,三家纸媒都把重点放在了四川,包括灾区和四川非灾区。除开四川外,三家纸媒还为了全面的完成报道前往全国各地完成采访,比如重庆、上海等地。从广泛的采访地点可以看出,汶川地震纪念报道,媒体把最多的资源放在了四川,但是也没有忽略其他地区。从媒体报道的主角上看,三家纸媒的主要报道主角有:灾区群众、援建者(团体、组织)、灾区和对口援建者(团体、组织)、党组织及政府、灾区重建客观事物这五类,其中灾区群众、灾区重建客观事物和援建者(团体、组织)是占比较大的主角,从中也可以看出纸媒的关注点。从新闻报道的框架类型上看,三家纸媒的主要报道框架类型有:人情味框架、政治框架、经济影响框架、责任落实框架、领导人框架这五类框架,其中人情味框架是三家纸媒报道占比最多的,最少(《人民日报》)的都达到 42%,从其中也分析出三家纸媒汶川地震十周年纪念报道主要的内容导向是感染鼓励受众,其他还主要包括:分析具体新闻事实、提供新闻事实、提供行动指南者共四类。

参考文献(略)

参考文献(略)