一、微信谣言的界定

(一)谣言、流言与假新闻

作者通过对国内外学者对谣言定义的梳理发现,部分学者将谣言与流言、假新闻作为同一客体进行分析研究,三者虽然在特征上具有一定的相似性,但本质并不相同。因此,应从概念上对其进行区分,差别研究。

1.谣言与流言

综观人类社会的发展历程,谣言作为世界上最古老的传播媒介,以非官方话语形式活跃于民间舆论场。谣言虽然在中国古已有之,但作为学术研究对象则起源于西方。古典时期,谣言多为以口头谣传形式出现在神话与民间故事中,尚未形成系统的概念。处于战争与神话背景下,希腊人将谣言视为女神(Fama)放置于神坛之上。学者诺伊鲍尔在书中提到“谣言是以神秘的,或是有寓意的形象出现,是一个能跑会跳,会听会说,

会撒谎会泄密的活物。”

真正将谣言引入传播学领域是在二战期间,西方学者将谣言与战争捆绑,重点考察战时状态下谣言对于士兵士气的影响。奥尔波特认为“谣言是一种通常以口头形式在人们中传播,目前没有可靠证明标准的特殊陈述。”莫林表示谣言是“在社会上流传的有关当前时事的信息,完全通过口传,往往没有任何事实根据。”法国学者卡普费雷也将谣言定义为“在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息。”

由此可以得出,西方学者笔下的谣言具备以下特征:首先,谣言内容必须与当前时事相关;其次,必须为未经证实或者证伪的消息;最后,必须经过广泛的传播。

国内学者对谣言与流言的定义争议较大。自非典期间,谣言伴随群体性事件的产生开始引起国内学界重视,由于中西文化不同及翻译的误差,且国内同时具有“谣言”与其近义词“流言”两个说法。因此,学界对谣言概念的界定也存在两种观点。其一,部分学者将谣言与流言加以区分,并以贬义色彩将谣言定性。郭庆光认为谣言是指有意凭空捏造的消息或信息,而流言有既有自然发生的,也有人为制造的,但大多数与一定的事实背景相联系。陈力丹从舆论学角度对谣言进行解读,认为“无论流言是否有个别人故意造谣,重要的是它得到了公众的广泛传布,一旦形成态势,流言就成为一种特殊的信息形态的舆论。”刘建明认为,“谣言是没有任何根据的事实描述,并带有诽谤的意见指向,因此,它不是中性的传闻,而是攻讦性的负向舆论。”其二,将谣言与流言合二为一进行考察。学者蔡静为了从学术角度解释古今谣言传播现象,将谣言和流言一并概括为“流言”,并加入了媒介传播这一新型方式对流言进行界定“受众接受的未经证实的消息就是流言。”

从严格意义上讲,谣言并不等同于所谓的流言,它仅仅是流言的一种。首先,传播内容的不同。流言涵盖的内容范围更为广泛,如由人们即兴创作并广泛流传的歌谣与谚语也属于流言。其次,传播模式的不同,流言多为单一传播,而谣言则为多向传播,其传播广度与深度都存在较大差异。本文的研究对象“谣言”特指狭义的谣言,采用二战后被学界广泛认可并用于科学研究的定义,即“当前社会广泛传播且未经官方证实的消息。”

.........................

(二)微信谣言

微信谣言是社交媒体时代网络谣言的一种特殊衍生品,其既具备网络谣言的共性特征同时也呈现出新的传播特点与规律,因此探索网络谣言的新特征是界定微信谣言的必要前提。

1.关于网络谣言

从传说、流言到依托互联网技术的网络谣言,经历了一个漫长的过程。网络社会崛起为谣言的演变提供了有力的技术支持,网络谣言取代传统谣言登上历史舞台。由于新技术的参与,谣言也在不断演变中改变了其传播模式与影响格局。尤其在信息全球化时代,谣言不再受制于空间与时间的有限性,任意一条网络谣言都可能通过网络平台在世界范围内实时大量传播。因而,在考察网络谣言时必须加入媒介因素进行综合考察。据统计,当前国内对网络谣言的研究多聚焦于群体性事件背景下网络谣言所引发的负面影响以及后期的功能治理,对基本概念的探讨较为匮乏。巢乃鹏和黄娴认为,“网络谣言是在网络这一特定的环境下,网络使用实体以特定方式传播的,对网民感兴趣的事物、事件或问题的未经证实的阐述或诠释。匿名性、群体思考、重复的力量是网络谣言传播过程中最主要的特征。”

三、微信谣言传播的动因分析 ...................... 26真正将谣言引入传播学领域是在二战期间,西方学者将谣言与战争捆绑,重点考察战时状态下谣言对于士兵士气的影响。奥尔波特认为“谣言是一种通常以口头形式在人们中传播,目前没有可靠证明标准的特殊陈述。”莫林表示谣言是“在社会上流传的有关当前时事的信息,完全通过口传,往往没有任何事实根据。”法国学者卡普费雷也将谣言定义为“在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息。”

由此可以得出,西方学者笔下的谣言具备以下特征:首先,谣言内容必须与当前时事相关;其次,必须为未经证实或者证伪的消息;最后,必须经过广泛的传播。

国内学者对谣言与流言的定义争议较大。自非典期间,谣言伴随群体性事件的产生开始引起国内学界重视,由于中西文化不同及翻译的误差,且国内同时具有“谣言”与其近义词“流言”两个说法。因此,学界对谣言概念的界定也存在两种观点。其一,部分学者将谣言与流言加以区分,并以贬义色彩将谣言定性。郭庆光认为谣言是指有意凭空捏造的消息或信息,而流言有既有自然发生的,也有人为制造的,但大多数与一定的事实背景相联系。陈力丹从舆论学角度对谣言进行解读,认为“无论流言是否有个别人故意造谣,重要的是它得到了公众的广泛传布,一旦形成态势,流言就成为一种特殊的信息形态的舆论。”刘建明认为,“谣言是没有任何根据的事实描述,并带有诽谤的意见指向,因此,它不是中性的传闻,而是攻讦性的负向舆论。”其二,将谣言与流言合二为一进行考察。学者蔡静为了从学术角度解释古今谣言传播现象,将谣言和流言一并概括为“流言”,并加入了媒介传播这一新型方式对流言进行界定“受众接受的未经证实的消息就是流言。”

从严格意义上讲,谣言并不等同于所谓的流言,它仅仅是流言的一种。首先,传播内容的不同。流言涵盖的内容范围更为广泛,如由人们即兴创作并广泛流传的歌谣与谚语也属于流言。其次,传播模式的不同,流言多为单一传播,而谣言则为多向传播,其传播广度与深度都存在较大差异。本文的研究对象“谣言”特指狭义的谣言,采用二战后被学界广泛认可并用于科学研究的定义,即“当前社会广泛传播且未经官方证实的消息。”

.........................

(二)微信谣言

微信谣言是社交媒体时代网络谣言的一种特殊衍生品,其既具备网络谣言的共性特征同时也呈现出新的传播特点与规律,因此探索网络谣言的新特征是界定微信谣言的必要前提。

1.关于网络谣言

从传说、流言到依托互联网技术的网络谣言,经历了一个漫长的过程。网络社会崛起为谣言的演变提供了有力的技术支持,网络谣言取代传统谣言登上历史舞台。由于新技术的参与,谣言也在不断演变中改变了其传播模式与影响格局。尤其在信息全球化时代,谣言不再受制于空间与时间的有限性,任意一条网络谣言都可能通过网络平台在世界范围内实时大量传播。因而,在考察网络谣言时必须加入媒介因素进行综合考察。据统计,当前国内对网络谣言的研究多聚焦于群体性事件背景下网络谣言所引发的负面影响以及后期的功能治理,对基本概念的探讨较为匮乏。巢乃鹏和黄娴认为,“网络谣言是在网络这一特定的环境下,网络使用实体以特定方式传播的,对网民感兴趣的事物、事件或问题的未经证实的阐述或诠释。匿名性、群体思考、重复的力量是网络谣言传播过程中最主要的特征。”

由此可见,传播主体、传播模式、传播速度是网络谣言区别传统谣言的重要特征。传播主体由现实生活中社会成员变为相互之间无直接利益关系的网民,也不再局限于口耳相传的传统模式,电子邮件、论坛、博客、微博等平台为谣言的传播提供了多重渠道,

这使得网络谣言拥有传统谣言难以企及的传播优势。网络谣言在当前就成为了由无直接利益关系的网民在未经官方证实之前通过互联网平台广泛参与和传播的消息。

........................

二、微信谣言的传播主体特征和接受情况分析

........................

二、微信谣言的传播主体特征和接受情况分析

(一)概念界定

谣言:问卷中涉及的谣言引用奥尔波特对谣言的定义,即“未经官方证实的消息”,其中列举的不同谣言为笔者对微信官方辟谣公众号“谣言过滤器”中近一年的谣言进行类别划分。 传播行为:从“转发”与“不转发”两个角度进行考察。

传播动机:基于马斯洛需要层次理论、微信“强关系”理论考察用户传播谣言的动机。

可信度分析:基于霍夫兰的“说服性效果”考察对谣言的可信度影响因素。

谣言:问卷中涉及的谣言引用奥尔波特对谣言的定义,即“未经官方证实的消息”,其中列举的不同谣言为笔者对微信官方辟谣公众号“谣言过滤器”中近一年的谣言进行类别划分。 传播行为:从“转发”与“不转发”两个角度进行考察。

传播动机:基于马斯洛需要层次理论、微信“强关系”理论考察用户传播谣言的动机。

可信度分析:基于霍夫兰的“说服性效果”考察对谣言的可信度影响因素。

2017 年 9 月至 11 月期间,通过问卷星平台将部分问卷在网络平台进行发放,此外以纸质问卷的形随机发放给志愿者填写。问卷回收后,通过 SPSS 检测答卷的有效性,所得问卷主要来源于志愿者、网络连接、问卷星平台和微信平台。

样本规模:本次调查共收回有效问卷 300 份,其中由志愿者填写的纸质问卷 53 份,网络连接问卷 29 份,微信问卷 135 份,问卷星平台收回问卷 83 份。有效问卷的标准为是否无缺填写,对不同问题的选择是否全部为同一选项。其中,相关性和因果研究被试者人数需达到 30 人以上为有效。

......................

(二)研究结果

1.调查对象特征信息统计

本次调查需要进行比较的指标分为以下几类:性别、年龄、学历指数等基本背景变量,微信使用情况、微信好友数量、用户对于微信谣言的认知和接触情况等相关背景变量。

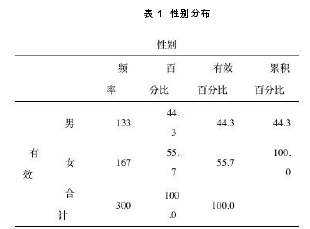

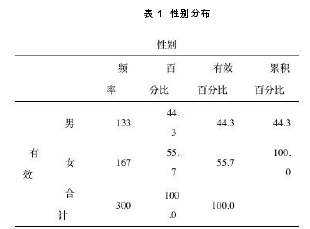

在对微信谣言传播情况进行相关分析之前,首先要对各个类别取值分别进行频数和比例计算,再进一步计算所需的相对数指标。下表为笔者对样本使用频率情况对受访者的学历、年龄分布以及微信使用情况等变量进行分析,图表中从左至右分别为频率、百分比、有效百分比和累积百分比。

(1)性别分布情况

此处有效百分比指的是去除缺失样本后,各类别在有效样本中所占的比例。本次调查样本有效总量为 300 个,其中男性有 133 人,有效占比为 44.3%;女性有 167 人,有效占比为 55.7%,女性人数占比略高于男性。在本样本中没有性别缺失值,因而有效百分比的数值等于左侧百分比。

........................

样本规模:本次调查共收回有效问卷 300 份,其中由志愿者填写的纸质问卷 53 份,网络连接问卷 29 份,微信问卷 135 份,问卷星平台收回问卷 83 份。有效问卷的标准为是否无缺填写,对不同问题的选择是否全部为同一选项。其中,相关性和因果研究被试者人数需达到 30 人以上为有效。

......................

(二)研究结果

1.调查对象特征信息统计

本次调查需要进行比较的指标分为以下几类:性别、年龄、学历指数等基本背景变量,微信使用情况、微信好友数量、用户对于微信谣言的认知和接触情况等相关背景变量。

在对微信谣言传播情况进行相关分析之前,首先要对各个类别取值分别进行频数和比例计算,再进一步计算所需的相对数指标。下表为笔者对样本使用频率情况对受访者的学历、年龄分布以及微信使用情况等变量进行分析,图表中从左至右分别为频率、百分比、有效百分比和累积百分比。

(1)性别分布情况

此处有效百分比指的是去除缺失样本后,各类别在有效样本中所占的比例。本次调查样本有效总量为 300 个,其中男性有 133 人,有效占比为 44.3%;女性有 167 人,有效占比为 55.7%,女性人数占比略高于男性。在本样本中没有性别缺失值,因而有效百分比的数值等于左侧百分比。

........................

(一)微信传播的社会动因 .......................... 26

1.经济增速过快,多元价值迎来风险社会 .................. 26

2.网络社会崛起,热点问题引发集体狂欢 ................... 27

四、微信谣言的传播特征分析 ........................ 33

(一)微信谣言的内容特征 ..................... 33

1.消息来源 ....................... 33

2.内容主题 ........................ 34

五、微信谣言传播的影响及治理对策 ............. 44

(一)微信谣言传播的影响 ............................... 44

1.作为“虚假新闻”诱发群体性事件 ..................... 44

2.作为“即时性新闻”填补新闻空缺 ...................... 45

五、微信谣言传播的影响及治理对策

(一)微信谣言传播的影响

有学者以色彩将谣言进行分类,“玫瑰色谣言”是“好”的,“黑色谣言”是“坏”的,而“白色谣言”是坏的。① 从汉语角度分析,这是一种按照感情色彩的不同对谣言加以区分的方法,以表达人们对谣言所持的态度与立场,换言之也是根据谣言所产生的不同影响对谣言进行分类。本章笔者根据性质的不同将微信谣言传播的影响分为以下三种:

1.作为“虚假新闻”诱发群体性事件

有学者以色彩将谣言进行分类,“玫瑰色谣言”是“好”的,“黑色谣言”是“坏”的,而“白色谣言”是坏的。① 从汉语角度分析,这是一种按照感情色彩的不同对谣言加以区分的方法,以表达人们对谣言所持的态度与立场,换言之也是根据谣言所产生的不同影响对谣言进行分类。本章笔者根据性质的不同将微信谣言传播的影响分为以下三种:

1.作为“虚假新闻”诱发群体性事件

前文笔者对微信谣言的内容特征进行分析,发现新型谣言在文体特征上趋向于新闻报道常用的消息体裁,并且运用政府机构、权威机构和专家等可信度较高消息来源进行伪装以提升说服效果。这些因而谣言通常以“失实报道”的形式活跃于网络空间,在官方没有及时、明确辟谣之前,媒介素养亟待提高的网民很难凭借自身知识体系对谣言的真伪作出辨别,往往将网络上盛传的谣言信以为真,形成热点话题参与讨论。网络空间的自由不仅为网民提供自由的话语博弈场所,也为谣言的变形与歪曲提供了有利条件。一则谣言经由网络平台大范围扩散,分散在世界各地的网名临时聚集到一起参与讨论,谣言很难不受群体传染性暗示作用保持原貌。勒庞认为群体的主要特征是“有意识人格的消失,无意识人格的得势,思想和感情因暗示和相互传染作用而转向一个共同的方向,以及立刻把暗示的观念转化为行动的倾向。”②根据勒庞的说法,互联网环境里的网民处于一种集体无意识的状态,失去一般的逻辑推理能力,无法辨别真伪或者对任何事物形成正确的判断。此时集体的情绪和意见会取代个人的独立思考,影响舆论走向。尤其是在匿名性作用下群体产生的偏执、冲动、专横等极端情绪,成为社会动乱发生的催化剂。从“非典”系列谣言、“柑橘生虫”谣言以及在微信平台广为流传的“肉松是棉花做的”等谣言都已经以“集体记忆”的形式长期保存,一旦类似的因子受到刺激,那么人们的记忆就会重新被唤起,掀起讨论热潮,甚至引发集体“抢购”、“抵制”甚至肢体与行动上的冲突。

.......................

.......................

结语

网络社会的崛起使得机遇与挑战并存,尤其是互联网接入的低准入门槛和信息传播的自由性严重影响了网络空间的稳定,微信谣言的肆意传播就是其中一个必须引起重视的问题。本论文基于宏观视角对微信谣言的传播机制进行考察,对谣言、流言与假新闻进行概念区分,结合网络谣言的新型特征总结出社交媒体时代微信谣言的特殊定义。其次,结合当前社会发展和社会结构状况从宏观角度揭示微信谣言大量传播的社会动因,

网络社会的崛起使得机遇与挑战并存,尤其是互联网接入的低准入门槛和信息传播的自由性严重影响了网络空间的稳定,微信谣言的肆意传播就是其中一个必须引起重视的问题。本论文基于宏观视角对微信谣言的传播机制进行考察,对谣言、流言与假新闻进行概念区分,结合网络谣言的新型特征总结出社交媒体时代微信谣言的特殊定义。其次,结合当前社会发展和社会结构状况从宏观角度揭示微信谣言大量传播的社会动因,

并建立在本学科理论的基础上分析微信谣言这一新型谣言传播的媒介动因,以微信官方辟谣公众号“谣言过滤器”中近一年的谣言为例,总结出微信谣言的内容特征和传播模式。最后以客观的立场突出谣言在当前社会具有“即时性新闻”填补信息空缺和“网络安全阀”启动预警机制的正面效应。本文从现象到问题分析到治理策略跨学科领域综合分析微信谣言的传播机制,对微信谣言的理论研究提供了新的视角,并对官方治理微信谣言和网民自身提高谣言辨别能力提供了借鉴。

但由于个人能力有限,资料的搜集和相关理论应用的有限性,深知本文研究还存在理论框架不够严谨、在问卷设计方面样本量不足、不典型等问题,以及在传播主体方面,微信公众号与个体用户的传播模式是否存在差异还有待进一步考察与完善。

参考文献(略)