第一章 绪论

1.1 引言

1.1.1 研究背景

中国是一个农业大国,超过 8 亿农民在生产和生活中拥有巨大的投融资需求。传统的金融机构在很大程度上却很难满足这个长尾群体的需求。农民和农村小规模经营者处于金字塔底层,虽然整个信贷市场覆盖了约 5—6 亿人,但处于金字塔底层的群体小额信贷需求难以有效满足。既然这些群体有很强的贷款需求,为什么难以向金融机构申请贷款?其中大部分原因是由于他们缺乏担保或抵押,或者没有熟人以及零信用状况,导致其无法去各大传统金融机构寻求贷款。我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段,中央和地方政府都大力推进乡村振兴和精准扶贫;与此同时,我们处于互联网时代,互联网提供的大数据和云计算技术可以有效减少沟通成本和信息不对称,改变传统金融的信贷模式,并通过各种维度数据的征信评估,大大降低贷款风险,从而可以弥补在传统金融机构业务开展中获客成本高、信息不对称、坏账率高的痛点。互联网金融对于提高金融市场资源配置效率,引导金融业健康发展,尤其是解决小微金融问题都起到了积极的作用。

那么,是否可以将互联网金融的优势运用到农村的场景中,去解决农村金融的发展难题呢?其实,互联网+农村金融的模式最大的优势在于可以帮助涉农金融机构通过互联网的技术优势来解决农村信用信息不对称的问题,而农民在生产生活过程中,迫切需要资金支持,互联网金融可以通过大数据征信等方式为这部分缺乏征信的长尾群体提供服务,因此,互联网为农村金融的发展提供了很大的空间。虽然它仍处于起步阶段,但发展速度非常迅速。阿里,京东,宜信等巨头已经开始涉足农村互联网金融。宜信于 2009 年正式推出了专门服务于三农的产品“宜农贷”,2015 年,京东与格莱珉合作进入农村开展金融服务,并于同年推出了专门服务于农村金融的金融产品,阿里向农村市场引入了农村淘宝,并延伸出像旺农贷这样的信贷产品,用于向农民提供用于购买农资农具的贷款服务,打造金融和电商相结合的综合平台。面对农村金融的增量市场,专注于农村互联网金融的头部企业如什马金融、农分期等都在自己的渠道系统中建立了一个平台生态系统,

并开拓了新市场。2015 年,大约有 15 个互联网金融平台专注于“三农”互联网金融。到 2016 年,大量互联网金融平台已开始涉足“三农”业务。

..............................

..............................

1.2 互联网金融的特点及主要模式

1.2.1 互联网金融的概念

互联网金融(ITFIN)是指金融功能与互联网技术的有机组合,通过大数据和云计算在开放的互联网平台上形成功能性的金融和服务系统,包括基于互联网平台的金融市场系统,金融服务系统、金融组织体系、金融产品系统和互联网金融监管系统,并且与传统金融有不同的金融特征,主要表现为普惠化、平台化、信息化和碎片化[3]。1.2.2 互联网金融的主要特点

(1)关注长尾市场。服务海量用户的需求为主导的互联网金融机构决定它必须关注长尾市场,长尾市场大都处于重视二八法则的机构之外,互联网金融机构重视利基市场并捕获海量用户,并通过树立起海量用户的口碑,来进一步逆袭头部市场,实现对传统行业的颠覆。而长尾问题的解决更加依赖于金融机构的业务多元化和创新性思维,并不断调整组织结构和业务流程的再造,并通过持续创新降低个性化服务成本,才能成功吸引海量用户,实现可持续发展。

(2)关注个性化需求。如果用户数量巨大,需求的多元化特征很强,则需要根据用户的个人需求提供相应的产品。这个目标可以对产品参数的多样化来实现。此外,也可以让用户自助服务设置(即允许用户在特定范围内调整产品参数)来实现,并通过对市场的细分,实现共同需求的满足。

(3)重视开放性。即使一家金融机构业务范围再广再全面,也很难完全满足所有用户的个人需求。因此,建立一个开放性的平台,在产品和服务方面能和其它机构进行有效互补,并通过开放平台生态系统为用户提供更为广泛的增值服务,将有助于黏住用户,保持企业长期保持竞争力

(4)重视用户体验。中小微客户的获客成本和服务成本相对较高,必须通过高频次服务才能分摊成本,那么,良好的用户体验是获得用户首要因素,用户体验的优化将会对金融业务的开展产生非常重要的影响。

.............................

第二章 文献综述

2.1 国内外对于互联网金融的研究

Heng ,Meyer 和 Stobbe(2007)[9]对互联网金融的概念进行了界定,认为互联网金融是在没有银行等金融机构中介参与的情况下,有融资需求的个人或企业能享受到网络平台提供的信贷中介服务。谢平、邹传伟(2012)[10]提出,互联网金融借贷模式是一种新型的借贷模式。它不同于资本市场的直接融资和商业银行的间接融资,互联网金融比传统金融更具“人性化”和“包容性”。它可以使互联网“开放”和“包容”“平等”、“合作”、“共享”的特点更好地融入金融业务中,使金融业务更具参与性、透明度,并且操作方便、协作性更好、中间成本更低,并指出未来互联网金融将颠覆传统金融业的发展,成为未来金融业发展的主体模式。赵继鸿等人(2013)[11]认为,互联网金融的本质是利用互联网技术从事一系列与金融密切相关的活动,如支付结算、投融资、财富管理等,整个过程具有信息化、规范化、高效化、直接化的特点。Tu(2012)[12]认为,信息技术的进步促使金融机构探索新的组织形式并提供创新的服务。互联网渠道的出现为金融机构业务的发展带来了卓越的成就。并通过从 1997 年到 2003 年的公开交易的金融服务公司业绩数据进行实证分析表明,互联网技术对提升金融机构的绩效具有积极影响。Tess(2013)[13]认为网贷模式比传统贷款模式更能满足不同群体借款人的差异化需求,且贷款审批效率高,更符合信贷需求方融资目标的实现。

.............................

第二章 文献综述

2.1 国内外对于互联网金融的研究

Heng ,Meyer 和 Stobbe(2007)[9]对互联网金融的概念进行了界定,认为互联网金融是在没有银行等金融机构中介参与的情况下,有融资需求的个人或企业能享受到网络平台提供的信贷中介服务。谢平、邹传伟(2012)[10]提出,互联网金融借贷模式是一种新型的借贷模式。它不同于资本市场的直接融资和商业银行的间接融资,互联网金融比传统金融更具“人性化”和“包容性”。它可以使互联网“开放”和“包容”“平等”、“合作”、“共享”的特点更好地融入金融业务中,使金融业务更具参与性、透明度,并且操作方便、协作性更好、中间成本更低,并指出未来互联网金融将颠覆传统金融业的发展,成为未来金融业发展的主体模式。赵继鸿等人(2013)[11]认为,互联网金融的本质是利用互联网技术从事一系列与金融密切相关的活动,如支付结算、投融资、财富管理等,整个过程具有信息化、规范化、高效化、直接化的特点。Tu(2012)[12]认为,信息技术的进步促使金融机构探索新的组织形式并提供创新的服务。互联网渠道的出现为金融机构业务的发展带来了卓越的成就。并通过从 1997 年到 2003 年的公开交易的金融服务公司业绩数据进行实证分析表明,互联网技术对提升金融机构的绩效具有积极影响。Tess(2013)[13]认为网贷模式比传统贷款模式更能满足不同群体借款人的差异化需求,且贷款审批效率高,更符合信贷需求方融资目标的实现。

中国金融稳定性报告(2014 年)[14]认为互联网金融具有以下重要特征,首先,互联网金融的信用风险管理基于云计算,搜索引擎,大数据和社交网络,全面深入地挖掘了客户信息。其次,互联网在金融资源分配上是基于点对点直接交易,在互联网上转移财务资金的方式是基于第三方支付。Ethan(2014)[15]认为互联网金融的创新来自两个方面:一是传统金融机构通过移动互联网技术对金融服务的形式进行创新;二是互联网公司通过数字技术为客户提供金融服务,使客户在办理金融业务的过程中更高效、更方便。王博、张晓玫、卢露(2017)[16]认为,传统金融机构存在交易成本高、难以有效克服长尾群体信贷需求中的信息不对称问题的短板,这使得长尾群体的信贷需求常常被边缘化,网络信用重塑了金融组织的形态,网络信用作为一种信息中介,通过信用认证机制和信息披露机制,发挥着传统金融机构难以实现的信息聚合机制和监管功能。

..............................

2.2 国内外对农村金融的研究----与互联网融合的必要性和重要性

Mpuga(2010)[18]由于没有相应的抵押担保,农户很难通过商业银行等传统正规金融机构获得贷款,农民获得贷款资金的主要途径只能通过民间借贷。贺祥瑜(2017)[19]认为,改革开放 30 年来,特别是“十三五”期间,我国互联网金融业发展迅速,但农村金融在我国金融业中仍然发展缓慢,一些农村地区仍然是传统金融机构占据主导,而农村地区人口密度低,留守老人和儿童居多,交通不便,金融业务不足,农村贷款抵押物特殊,贷款难贷难收,导致农村金融机构业务量和新增金融客户少,随着“互联网+”农村金融的兴起,使农村金融问题得到大大改善,互联网金融利用其便捷的获客优势和大数据风控体系,有效促进了农村金融的发展。张莹、许婷(2018)[20]认为,在“互联网+”的影响下,中国农村金融发展正在发生深刻变化。基于“互联网+”的背景下,农村金融创新改变了传统的农村信贷方式,增加了农民贷款的可得性。从我国“互联网+农业”的现状来看,农村金融创新仍有很大的发展空间。积极探索基于“互联网+农业”的农村金融创新和风险控制,对于助力乡村振兴具有重要意义。

..............................

2.2 国内外对农村金融的研究----与互联网融合的必要性和重要性

Mpuga(2010)[18]由于没有相应的抵押担保,农户很难通过商业银行等传统正规金融机构获得贷款,农民获得贷款资金的主要途径只能通过民间借贷。贺祥瑜(2017)[19]认为,改革开放 30 年来,特别是“十三五”期间,我国互联网金融业发展迅速,但农村金融在我国金融业中仍然发展缓慢,一些农村地区仍然是传统金融机构占据主导,而农村地区人口密度低,留守老人和儿童居多,交通不便,金融业务不足,农村贷款抵押物特殊,贷款难贷难收,导致农村金融机构业务量和新增金融客户少,随着“互联网+”农村金融的兴起,使农村金融问题得到大大改善,互联网金融利用其便捷的获客优势和大数据风控体系,有效促进了农村金融的发展。张莹、许婷(2018)[20]认为,在“互联网+”的影响下,中国农村金融发展正在发生深刻变化。基于“互联网+”的背景下,农村金融创新改变了传统的农村信贷方式,增加了农民贷款的可得性。从我国“互联网+农业”的现状来看,农村金融创新仍有很大的发展空间。积极探索基于“互联网+农业”的农村金融创新和风险控制,对于助力乡村振兴具有重要意义。

朱迎,刘海二,高见(2015)[21]认为,中国农村普惠金融的发展相对缓慢,当国家大力支持农村金融市场的发展,使其更好地服务于“三农”时,“互联网+”的形式提供了新的市场选择,应以互联网金融为基础,帮助农村金融实现普惠,并分析和提出相应的对策,以期真正加快完成农村普惠金融建设,促进中国金融市场资源的合理配置。王姣(2018)[22]认为,互联网金融在中国农村发展中具有根本优势,虽然我国互联网金融企业加快了在农村的布局,但农村互联网金融服务的供给仍然不足,农民对互联网金融的理解和使用还不普遍,加快我国农村互联网金融创新,必须提高农村居民对互联网金融发展及其应用环境的认识,同时,传统金融机构也应利用互联网技术加大对农村金融服务的投入,而互联网金融公司则需要在农村生产、消费、投资和财富管理等方面继续发展和加大创新力度。

.................................

第三章 调研区域现状与调研方案的设计..................................17

3.1 四川的农村金融现状与问题.......................................17

3.1.1 现状.....................................17

3.1.2 问题.......................................18

第四章 调研与分析....................................23

4.1 调查区域的基本情况.................................23

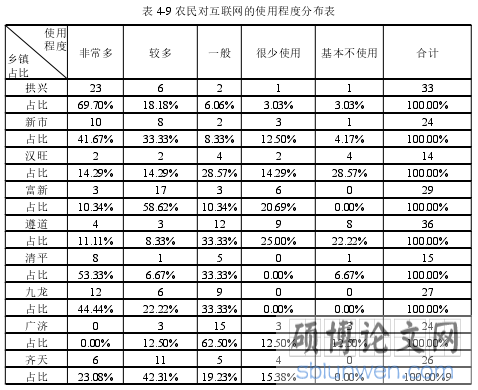

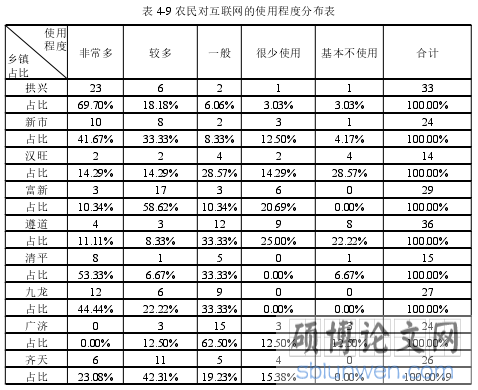

4.2 数据样本分析..................................24

第五章 对策与建议..............................................37

5.1 互联网信贷在绵竹农村发展的瓶颈怎样解决.....................37

5.2 互联网对农村金融应该怎样持续性的推进..............................37

第五章 对策与建议

5.1 互联网信贷在绵竹农村发展的瓶颈怎样解决

第一,加强互联网信贷的宣传和推广。一方面,应该尝试以一种易于理解的语言,漫画或传单等方式向农民解释互联网信贷的内涵,操作过程,优势和风险。另一方面,应鼓励互联网信贷平台与农村基层组织合作,包括基层村组织以及农民信任的村干部,建立互信的平台,以实现互利共赢。互联网金融知识宣传的核心是改变农民的传统信用习惯,积极提高农民对各种信用渠道的了解,使农民意识到金融网络的终端化带来的用户体验和风险,同时也使农民能够认识到利弊,并积极接受和适应互联网金融带来的变化。

5.1 互联网信贷在绵竹农村发展的瓶颈怎样解决

第一,加强互联网信贷的宣传和推广。一方面,应该尝试以一种易于理解的语言,漫画或传单等方式向农民解释互联网信贷的内涵,操作过程,优势和风险。另一方面,应鼓励互联网信贷平台与农村基层组织合作,包括基层村组织以及农民信任的村干部,建立互信的平台,以实现互利共赢。互联网金融知识宣传的核心是改变农民的传统信用习惯,积极提高农民对各种信用渠道的了解,使农民意识到金融网络的终端化带来的用户体验和风险,同时也使农民能够认识到利弊,并积极接受和适应互联网金融带来的变化。

第二,推进农村信用体系建设。与城市依赖于“硬信息”的信用信息系统不同,农村地区的信息管理基础薄弱,有必要不断创新农民的信息收集方式,结合明察和暗访,在信用信息系统中增加特征,能力和生活习惯等“软信息”,不断增加信息收集的强度和频率,解决农民缺乏信用记录的难题,并逐步建立农民信用信息共享机制,有利于降低信用审查成本和信贷机构呆账发生率。

第三,加强对互联网信贷机构的信用监管。政府应加强农村互联网信贷的法律建设,建立大数据监管体系,加强对互联网信贷平台运行的监管,防范和控制风险。同时,加大对非法和非法互联网信贷平台的打击力度,及时清理和取缔从事非法活动的平台,这样有利于树立互联网信贷在农村群众心目中的正确形象,也能起到规范互联网信贷市场的作用。

................................

第三,加强对互联网信贷机构的信用监管。政府应加强农村互联网信贷的法律建设,建立大数据监管体系,加强对互联网信贷平台运行的监管,防范和控制风险。同时,加大对非法和非法互联网信贷平台的打击力度,及时清理和取缔从事非法活动的平台,这样有利于树立互联网信贷在农村群众心目中的正确形象,也能起到规范互联网信贷市场的作用。

................................

6.1 研究结论

通过研究和一系列调研数据表明,虽然互联网信贷能有效降低信贷成本、提升效率、减少信息不对称,但是由于调研区域内农村群众自身的认知盲区和思维惯性,导致互联网信贷在四川绵竹农村推进缓慢,大多数农村群众仍然更愿意选择传统金融机构作为其实现融资需求的平台。互联网信贷是互联网金融深入农村过程中最为典型的形式,透过对绵竹这样在中西部地区比较具有代表性的农村进行区域性的调研结果可以看出,虽然互联网金融目前发展迅速,但其业务规模和农村群众的认可度确实在短时间内难以与传统金融竞争。

然而,传统金融和互联网金融的发展路径并不冲突,传统金融机构在融资能力方面具有独特优势,他们面临的大多数客户都是大资本企业和个人,而互联网金融机构的服务模式具有传统金融机构无可比拟的便利性,他们面临的客户主要是小微企业和相对贫困人群,两者都在实现普惠金融的道路上各自贡献着自身的力量,并都有效促进了普惠金融服务的目标的实现,即平等、便利、效率的提升和优化。应建立传统机构与互联网金融机构的合作机制,构建协同创新的金融业发展生态共同体,以实现两者能共同进步,优势互补。所以,互联网金融机构可以根据农村客户的需求,结合当地农村经济的特点,发展传统金融机构作为代理人,将自身的产品通过传统金融机构的平台去链接更多客户资源。同时,可以将互联网金融的技术融入到传统金融机构的业务中去,以优化和改善传统金融的业务模式。互联网金融机构也应当参与到传统金融机构的业务中去,开展业务合作,共享数据和客户,促进传统金融机构业务向互联网金融模式下的业务转型,这样可以更好地为农村人口提供普惠金融服务,只有将传统金融的广度与互联网金融的深度相结合,并实现错位发展和协同创新,才能真正实现普惠金融的目标。

参考文献(略)