第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

漩涡在世界海洋中普遍存在,其直径范围从几厘米至几百公里,尺度最小的漩涡可能只持续几秒钟,而尺度较大的漩涡可能会持续数月至数年。直径在几十至几百千米并且持续时间为数天至数月的漩涡被称为中尺度涡[1]。相对于平均流而言,中尺度涡具有更大的能量,在海洋中具有重要的能量传递作用。漩涡是由流体不稳定性产生的,主要是边界流和密度前沿的斜压不稳定性[2]。中尺度涡的流场近似满足地转平衡,具有较小的 Rossby 数以及 Froude 数,并且水平空间尺度远远大于垂向空间尺度[3]。Chelton 等[4]对全球大型海洋漩涡的研究表明漩涡的持续时间通常为几周至几个月,但也有极少数能持续较长时间(如南大西洋海域中的阿古拉斯漩涡持续时间能够长达两年)。

中尺度涡是绕涡流中心以大致圆周特征旋转的大型水体,其流场、高度场和温盐分布等通常表现出与周围环境不同的特性。中尺度涡按照其旋转方向可分为气旋涡和反气旋涡,在北半球气旋涡沿逆时针方向旋转,反气旋涡沿顺时针方向旋转,南半球则相反。中尺度涡的垂直运动从几十米至上千米,由于地球自转诱导的科里奥利力,气旋涡伴随着局地的辐散,中心海面高度一般比周围低,海水自底部向上层运动(上升流),下层的冷水被带至上层,导致漩涡内的水温通常比周围海水低,因此又被称为冷涡;而反气旋涡伴随着海水从四周向中心辐聚,中心海面一般高于周围,海水从顶部向底部运动(下沉流),携带上层的暖水进入下层致使漩涡内部水温通常高于周围海水,又被称为暖涡。

........................

1.2 中尺度涡研究概述

1.2.1 中尺度涡研究进展

最早的中尺度涡观测研究可追溯至上世纪 30 年代,美国伍兹霍尔海洋研究所的Iselin 等人在西北大西洋的一次航行中发现船在穿越墨西哥湾流时出现多次横跨海流的现象,当时把这些海流认为是一个个孤立内波,而后来被定义为中尺度涡[9]。对中尺度涡的研究主要基于三类方式:现场实测(包括温盐深仪(Conductivity, Temperature, Depth --CTD)、声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profiler--ADCP)、漂流浮标(Argo)、水下滑翔机(Underwater Glider)等);卫星遥感观测(高度计、水色卫星、合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar--SAR));基于海洋环流模型的数值模拟研究。

早期的研究资料仅有随航的实地观测资料,无法获得精确的研究统计结果。尽管后来随着温盐深仪和水下滑翔机等测量仪器的出现使得中尺度涡的垂向信息能够被捕获,观测精度也有了极大的提升,但是现场探测的方式存在观测数据较少、测量成本较高、观测时间较长以及无法重复周期等缺点,无法在短时间内获得较大空间尺度的观测资料,这限制了漩涡检测的性能,只适合对漩涡展开个例研究。

基于卫星遥感观测数据来研究中尺度涡是自上世纪 70 年代随着遥感观测技术的发展逐渐活跃起来的一种方式,研究人员通过卫星观测资料的二维图像认识到中尺度涡普遍存在于全球海洋中,而且随着其空间分辨率及时间分辨率的提升,遥感观测数据逐渐成为了研究中尺度涡的基本资料。红外和海洋水色探测技术受到云层覆盖的限制,不能获得连续的数据记录,为了避免这一限制,中尺度现象的研究大多通过高程观测,如绝对动态地形和海平面异常,它们不受云量的影响,并提供地转速度场,即使它们具有比红外和光学被动传感器更粗的空间分辨率。然而,卫星观测资料局限于海洋表层信息,无法了解漩涡的垂向结构。卫星高度计数据被广泛用于中尺度涡的检测和追踪,其不受局地天气、仪器误差、人为因素等的影响,且空间覆盖率高、时间连续性好,因而被广泛应用于中尺度涡的研究中。

..................................

第 2 章 数据、研究区及研究方法

2.1 数据源

海面高度异常(SLA)数据:本研究中使用 1998 年 1 月至 2018 年 12 月的 SLA 数据来检测漩涡,该数据为哥白尼海洋与环境监测局(https://marine.copernicus.eu/)分发的L4 级栅格产品,时间分辨率为 1 天,空间分辨率为 0.25°×0.25°。SLA 是通过最佳插值法估算的,它将来自不同高度计任务的测量值融合在一起。该产品由 DUACS 多任务高度计数据处理系统生产,处理所有来自 Jason-3,Sentinel-3A,HY-2A,Saral / AltiKa,Cryosat-2,Jason-2,Jason-1,T / P,ENVISAT,GFO,ERS1 / 2 高度计任务的数据,处理系统获取并同步高度计数据和辅助数据,每个任务都使用相同的模型和校正方法进行均化,多任务交叉校准过程消除了任何剩余轨道误差或长波长误差,以及各种数据流之间的大尺度偏差;所有高度计场都在交叉位置和日期内插,经过重复轨迹分析后,减去每个任务特有的平均剖面或平均海面(当轨道不重复时)以计算海平面异常。该产品为再分析产品,比近实时产品更精确,产品的质量控制表明中尺度信号的 SLA 误差在外海为 1.4 cm²左右,近岸海域要偏高些。

风场数据:由哥白尼海洋与环境监测局分发的 L4 级再处理的月平均海面风(10 m)数据,它是根据 METOP-A 和 METOP-B 卫星上的 ASCAT 散射计反演得到的每日全球风场估算的,空间分辨率为 0.25°×0.25°。

海底地形数据:由海洋总测深图(GEBCO)发布的最新全球测深产品,是海洋和陆地的连续全球地形模型,空间分辨率为 15 弧秒。网格将 SRTM15+ 数据集的第 2 版作为基础,该数据集是陆地地形测量与估算的海底地形的融合,它由四个 Seabed 2030 区域中心开发的网格测深数据集进行了扩充,包括来自多个国际和国家数据存储库和区域测绘计划的数据集。

多元厄尔尼诺/南方涛动(ENSO)指数数据:来自美国国家海洋大气局物理科学实验室(https://psl.noaa.gov/enso/mei/),该指数是由来自热带太平洋的五个变量(海平面压力(SLP)、海表温度(SST)、表面风的纬向(U)和子午(V)分量和外发长波辐射(OLR)的组合变量标准化异常的经验正交函数(EOF)的主成分时间序列,与单变量时间序列(如 NinoSST 指数)相比,多元 ENSO 指数(MEI)可以更全面地反映 ENSO事件期间发生的大气和海洋异常。

...........................

2.2 研究区概况

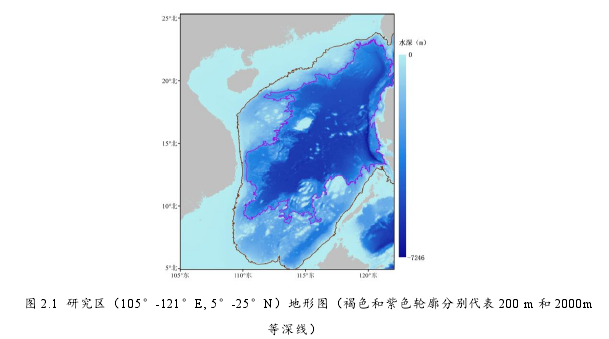

2.2.1 南海地理环境

南海是一个具有重大经济和战略重要性的地区,作为全球航运的咽喉要道,全球三分之一的海运经过该海域,每年的贸易额超过 3 万亿美元。南海蕴含着丰富的石油与天然气等矿产资源,石油储量至少 230-300 亿吨,天然气 20 万亿立方米,海底还蕴藏有大量的可燃冰。南海绝大部分区域位于热带,其主要气候特征表现为显著的热带海洋性气候,四季温和,雨量充沛,孕育了种类繁多的生物资源,南海海域内多处渔场是中国及周边国家的渔民传统生产的作业区域。南海地处热带季风带,常年盛行季风,一年中有两大季风时期,大致划分是:11 月至次年 3 月为东北季风时期,这时冷空气入侵频繁,东北季风强而稳定;5 月中旬至 9 月中旬为西南季风时期,多吹西南风,温度高,湿度大,台风影响频繁。东北季风的过渡时期一般发生在春季 3 月中旬到 5 月中旬,秋季过渡时期一般为 9 月中旬到 10 月中旬,这两个时期风向多变。以往的研究表明南海东北季风期间风力比西南季风期强劲,过渡时期的平均风力较两个季风期要弱。

南海是一个近封闭海盆,其北侧和西侧为亚洲大陆,东侧和南侧为台湾—菲律宾—印度尼西亚岛链。南海东部和南部与太平洋相邻,西南部连接印度洋,有多条通向邻近海域的通道,通过台湾海峡、吕宋海峡、民都洛海峡、巴拉巴克海峡、卡里马塔海峡以及马六甲海峡等海峡与相邻海域进行水体交换和动力学相互作用,其中位于中国台湾岛和菲律宾吕宋岛之间与太平洋连接的吕宋海峡是所有通道中最深、最宽的通道。南海地理面积达 350 万平方千米,最大水深超过 5500 米,平均水深超过1200 米,足以为中尺度涡生成和运动提供足够的空间。南海地形较为复杂,海底地形主要分为大陆架、大陆坡和深海盆,北、西、南三面为较浅的大陆架,外缘是大陆坡;东部是狭窄的岛架,外缘临海沟和海槽;中东部为广阔的深海盆地,平均水深约4000 米。除此之外,南海中还分布有诸如西沙、中沙和南沙群岛等众多大大小小的岛屿。

工程硕士论文怎么写

第 3 章 漩涡识别与追踪 ........................................ 13

3.1 漩涡识别 ................................................. 13

3.2 漩涡追踪 ................................................. 14

3.3 检测效果评价 .................................... 17

第 4 章 漩涡特征统计分析 .......................... 19

4.1 漩涡的时空分布 ............................................ 19

4.2 漩涡半径、振幅分布 ................................. 22

4.3 漩涡的结构特性 ................................................. 23

第 5 章 漩涡运动变化及其动力分析 .................................... 26

5.1 漩涡产生与消亡 ................................................ 26

5.2 漩涡运动方向与速度 ........................................ 32

5.3 典型个例研究 ......................................... 32

第 5 章 漩涡运动变化及其动力分析

5.1 漩涡产生与消亡

南海中持续时间 30 天以上的中尺度涡的产生与消亡概率如图 5.1 所示。气旋涡与反气旋涡产生频率较高的区域均在深海域,其中气旋涡高频产生的主要有 4个区域(:1)大致范围为(119.5°-120.5°E,20°-21.8°N)的台湾西南部海域;(2)中部海盆中(116°-120°E,13°-15°N)的菲律宾民都洛岛西部海域;(3)大致范围为(110°-112°E,14.7°-17.2°N)的西沙群岛西南部海域;(4)越南东南部(110°-113°E,10°-11.5°N)的海域。反气旋涡产生的高频海域主要有 3 处:(1)大致范围在(118.5°-120.3°E,20°-22°N)的台湾西南海域;(2)南沙群岛东北部海域(117°-119.7°E,12°-15.5°N);(3)越南中南部外海(110°-113.5°E,11.3°-14°N)。

气旋涡的消亡则主要分布在(116.3°-119.3°E,20°-21.8°N)海域、(112°-118°E,17°-20°N)海域、(115.6°-118°E,13°-14.5°N)海域和(110°-112°E,10°-17°N)海域;反气旋涡的消亡高频区域主要集中在(110°-114°E,11.5°-18.3°N)。漩涡的消亡高频区域相较产生区域而言发生的变化则大程度上反映了南海中漩涡的主要移动通道(见下节)。

漩涡的产生机制不尽相同,有研究认为台湾西南地区的漩涡产生与地形风急流相关的局部风应力卷曲密切相关[66-67],也有学者认为这些漩涡是由黑潮路径的变化引起的[68-69]。本研究中发现这一海域中气旋涡更容易产生在偏东南方,而反气旋涡更高的频率产生于偏西北方,与 Zhang 等人[70]研究结果一致,认为该地区漩涡主要产生于黑潮北部分支的正压不稳定性,局部风应力旋度只起次要作用。Yang 等[71]研究了台湾西南部和其他位置开始并传播至西沙群岛周围消散的漩涡,结果表明漩涡在西沙群岛附近的损失了大部分动能,指示南海中的漩涡在粗糙地形上有效地耗散,本研究中群岛地形附近漩涡消亡的高频点则印证了这一点。

工程硕士论文参考

第 6 章 结论与展望

6.1 总结

本文使用了 21 年的海面高度异常资料识别与追踪了南海的中尺度涡,统计得到了全体南海中尺度涡的物理特性,并分析总结了其时空分布特征、运动变化规律,同时还结合了与漩涡相关的作用机制对漩涡的演化进行了深入研究,概况本研究如下:

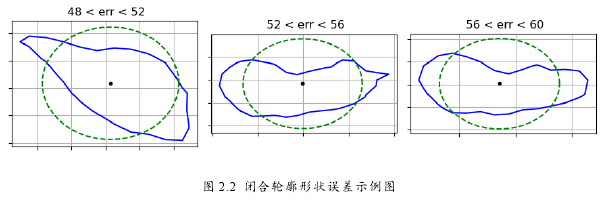

SLA 闭合轮廓检测方法与其他检测方法具有较好的一致性,该方法倾向于扩大漩涡的外部形状;基于个体漩涡进行追踪会忽略漩涡的合并、分裂事件,不利于了解漩涡完整生命周期内的运动变化。

南海中尺度涡主要分布在深海域中,其中吕宋海峡西部海域、越南东部外海和吕宋岛西部海域是较为活跃的区域;气旋涡数量略多于反气旋涡,冬季活跃的气旋涡较多,夏季反气旋涡较多, 二者在空间位置上通常交替出现,大漩涡周围容易出现小漩涡;整体而言,气旋涡与反气旋涡在半径、振幅上呈现相似的分布特点,反气旋涡的半径和振幅稍大一些,大半径(振幅)的漩涡极少;漩涡的半径、最大转速与振幅具有较高的相关性,振幅与半径比率呈现相反的变化趋势;漩涡在运动过程中,外部形状的变化较大,最大转速带的内部相对更稳定。

南海中尺度涡的寿命普遍较短,产生与消亡主要有几处高频的区域,且每年中产生与消亡的数量相差不大;南海中主要存在 3 条漩涡频繁传播的通道,西向传播是南海中尺度涡运动的显著特征;吕宋海峡西部和越南中南部以东海域具有较高的涡动能,季风、黑潮入侵和海底地形等对南海漩涡影响较大;南海中漩涡大多是以非线性涡的形式传播,漩涡的旋转效应显著,有利于物质与能量的运输。

参考文献(略)