本文对同一地层分别做了 CPT/CPTU 现场试验,对测试的锥尖阻力进行对比分析,建立相关关系,利用锥尖阻力估算剪切波速、最大剪切模量、压缩模量的公式。在现场做了静荷载试验得到竖向极限承载力,根据规范中的公式与 CPT/CPTU 测试参数计算得到的竖向承载力进行对比,并对 PHC 管桩进行模拟,与静荷载试验进行相互验证。

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

改革开放四十余年来,城市化进程随着经济的快速增长也在快速发展,其公用建筑、民用建筑与其它基础性设施也在逐渐完善,工程规模与工程水平达到空前水平。然而在建设过程中设计参数的不精确或不完全给施工带来难度和工程的安全问题,其结果往往造成巨大的经济损失,也给人民的生命安全带来隐患,所以如何准确的测出岩土的参数,提出符合实际的设计方法成为了首要问题。然而,室内试验和钻孔取样会引起土体扰动,而这些实验的结果很难反映出土体的真实状况[1]。原位测试技术是在天然条件下对土壤进行测试的一种技术[2-4],这种试验方法不需要对土体进行取样从而造成对土体的扰动,这是获取土体精确参数的一种行而有效的方法。所以,我国当前土木工程领域需要解决的重要难题就是对原始土体进行准确的原位测试技术与理论相结合的研究,并且建立基于原位测试的土木工程设计计算方法。

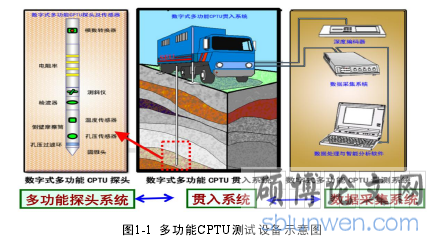

孔压静力触探技术(piezocone penetration test,CPTU)[5]是在上世纪80年代逐渐兴起的一种新型的原位测试技术,该技术是在传统的静力触探技术(Cone penetration test,CPT)[1]的基础上,在探头锥肩位置增加一个孔压传感器,能够测量出探头在贯入土体过程中的孔隙水压力,这为土体的设计计算提供了重要的依据。CPTU测试系统包括多功能探头系统、数据采集系统,如图1-1所示。

........................

1.2 CPT/CPTU 发展现状

国外CPT/CPTU发展大致可分为四个阶段,第一阶段(1932-1948年)为机械式,第二阶段(1948-1970年)为电测式,第三阶段(1970-1985年)为电子式,第四阶段(1985年至今)为数字式。

1932 年荷兰工程师 Barentsen 完成第一个荷兰圆锥贯入实验,其校正锥尖阻力的方法是减去内杆重量,通过压力计读出贯入阻力。1935 年 Huizinga 设计并使用了第一个人工荷兰锥贯入实验,其最大贯入能力为 10t,通过套管消除侧摩阻力,且与此同时瑞典的一位工程师发明了一种能够便携式自动记录的 CPT 贯入系统,其最大贯入能力达到 20t。1948 年 Vermeiden 和 Plantema 改进了荷兰锥,其通过探头上方增加锥形保护来进行改进。Bagemann 通过在圆锥后部增加一个黏着套改进了荷兰锥静力触探系统,采用这个装置可同时测定锥尖阻力和侧壁摩阻力,该方法于 1953 年获得了专利。由于机械式静力触探系统更加简单、快捷、经济,国际上仍有一些国家在使用,但其也存在严重缺点,会大大影响测试精度,其影响因素有套管与钢杆之间的摩擦、侧挠相互作用以及泥土挤入等,且其测试数据的精度有限以及连续性都大大限制了该技术的推广,电测式 CPT 技术应运而生。

1948 年 Bakker 提出了第一个电测式探头并申请了专利。从 1949-1957 年经过近 9年的时间荷兰 Delft 土力学实验室研制出了第一台可以同时测试锥尖阻力与侧壁摩阻力的电测式探头。荷兰的固辉公司(fugro)和研究院(TNO)在 1965 年联合推出了一种电测式探头。自此电测式 CPT 技术逐渐趋于成熟,为以后 CPTU 技术的发展奠定了坚实的基础。电测式探头相对于机械式探头主要消除了外套管和内钻杆摩擦造成的误差、使贯入速率固定且测试连续以及大大提高了锥尖阻力的电信号测试的连续性。

.........................

第 2 章 基于多功能 CPTU 测试的土体参数分析

2.1 前言

采用常规的现场取样、室内实验方法测试土体参数时,不可避免的会对试验产生扰动,所得参数与实际情况存在一定差异。原位测试方法无需取样,可避免土样运输过程扰动、含水量损失等问题,可快速获取土体相关参数,在工程勘察中一直受到业界的重视[46]。其中,静力触探(CPT)和孔压静力触探(CPTU)以其快速可靠、可连续取得土体参数的优点,在土分类、土层划分、土参数测试等方面得到了越来越广泛应用。刘松玉等[47]根据江苏典型试验场地 CPTU 测试资料,结合钻孔取样室内土工试验土分类数据,提出了基于 CPTU 土类指数的实用土分类方法。Wang 等[48]提出了基于 CPTU 数据的隐式马尔科夫随机场土体分层方法,并验证了所提出方法的准确性。Robertson[49]建立了不同类型土体的 CPT 参数与土体剪切强度、超固结比、压缩模量等参数间的相关关系,提出了计算公式,为工程应用提供了参考。不同学者还研究了 CPT/CPTU 测试参数与土体剪切波速(VS)、土体最大剪切模量(Gmax)等参数的相关关系,为 CPT/CPTU的推广应用奠定了技术基础[50-52]。CPT/CPTU 测试成果受到如探头规格、技术标准和操作程序等因素的影响[53],而目前国内所采用的大部分 CPT 探头直径、侧壁表面积与国际 CPT/CPTU 标准不同。蔡国军等[54]对美国多功能数字式 CPTU 与中国 CPT 所测锥尖阻力、侧壁摩阻力及在土层划分、土类判别等方面进行了比较,并建立了两种探头测试参数间的实用转换公式。

开封地处黄河中下游,多次受黄河泛滥淤埋影响,地质条件特殊,采用传统方法测试土体参数时,土体易受扰动,故常采用 CPT 方法原位测试土体参数。而对于高层建筑场地,需按《建筑抗震设计规范》对场地土层进行剪切波速(Vs)测试,为确保测试数据的准确性,需有专业人员和设备来测试。在满足工程设计要求的前提下,考虑波速测试的经济性,土层剪切波速可通过已建立的与其他参数的相关关系近似估算。地震波孔压静力触探(SCPTU)在测定其他土体参数的同时,可快速测定土层剪切波速,为土层波速测定提供了新选择[55]。

.......................

2.2 实验概况

2.2.1 工程概况

本工程场地位于河南省开封市新区复兴大道以北、金明大道以东,场地为新征场地,形状较规则。本次勘察建筑物包括 6 幢 33 层高层住宅楼、8 幢 7 层住宅及附属商业和地下车库。拟建场地地貌单元属黄河冲洪积平原,场地地形有起伏。

本次勘察的勘探点按建筑物周边角点布置,间距小于 30m,本场地共布置勘探点112 个。勘察手段采用钻探、标准贯入试验、静力触探试验和室内试验等相结合。根据静力触探、室内土工试验及钻探结果,将地层共分为 8 层,主要为第四系冲洪积粉质粘土、粉土、细砂等,现分别对本场地所揭露地层予以描述及场地各地层性能评价:

第①层为粉土(Q4-3al+pl):黄褐色,中密,稍湿;表层约 0.5m 为耕植土,含植物残体等,稍粘,韧性低,干强度低,无光泽反应,局部分布有软可塑的粉质黏土和黄褐色粉细砂薄层或透镜体;局部存在少量杂填土,主要由建筑垃圾组成,最大厚度约 2.0m。该层分布于场地绝大部分地段,工程性能稍差,承载力特征值为 fak=130kPa,未经处理情况下该土层不能作为拟建建筑物基础持力层。

第②层为粉土夹粉质黏土(Q4-3al+pl):褐灰-褐黄色,干强度低,韧性低,摇振反应中等,含黄色锈斑、蜗牛壳碎片、姜石局部夹薄层粉质黏土,局部发育有②-1 粉土;该层分布于场地小部分地段范围内,软塑状态,强度较低,具有良好的弹性性,工程性能稍差,承载力特征值 fak=85kPa,该层土不宜作为拟建建筑物持力层。

.........................

第 3 章 多功能 CPTU 贯入的有限元分析..................................27

3.1 前言.........................27

3.2 有限元模型前的处理............................28

第 4 章 基于 CPTU 测试参数的管桩承载力对比分析.............................41

4.1 前言............................41

4.2 基于 CPT/CPTU 单桩竖向承载力计算的基本方法.....................41

第 5 章 结论与展望..........................61

5.1 结论............................61

5.2 展望.........................62

第 4 章 基于 CPTU 测试参数的管桩承载力对比分析

4.1 前言

在大多数情况下,桩基一般承受来自竖向荷载的压力,虽然在实际工程中桩基所处的地质条件千差万别,桩型各异,施工方法多种多样,受力性状各不相同,但是其承受的竖向荷载都是经过桩侧土或桩端土向下传递荷载的。

当桩基础受到竖向荷载时,竖向荷载通过承台传递向桩基再传递向土层深处,以此来满足上部建筑物对基础的承载力和变形要求。对于地质条件复杂和荷载大小不同的情况下,通过现代建筑材料的性能和变化桩的长度、数量、截面积以及不同土层深度持力层来达到要求。桩顶竖向荷载主要由桩端阻力和桩侧摩阻力承受,然后以剪应力形式传递给桩身周围的荷载最终也分散于桩身周围土层以及桩底持力层,持力层受到上部传递的竖向荷载以及桩侧荷载而产生变形,桩基从而产生沉降。

一般认为静力触探与桩有某些相似之处,在一定程度上可以看作模型桩。但它和实际打入桩的工作性质是不相同的。他们主要受尺寸效应、应力场不同、所用材质不同三方面的影响。因此,当研究用 CPT 推算桩的承载力时必须结合上述三个因素探讨合理的计算方法。虽然静力触探与桩虽然有某些相似之处,但两者的工作性状有较大差异,其主要的影响因素是土的类别和强度。

.....................

第 5 章 结论与展望

5.1 结论

通过研究主要结论如下:

(1)通过CPT/CPTU现场测试参数,建立了黄泛区土体qt与qc间相关关系qt=1.0206qc;可通过CPTU锥尖阻力qt估算土体剪切波速和最大剪切模量,VS=125.82qt0.34、Gmax=31.63qt0.57;常规CPT锥尖阻力与土体剪切波速间关系为VS=122.78qc0.32;采用经验公式通过qt估算Es,约为室内试验所测Es的1.5倍,在无室内试验条件时,对黄泛区粉质土体可采用公式Es≈5.36(qt-σv0)进行估算。

(2)通过模拟CPTU贯入粉土层的实验,发现锥肩和摩擦套筒位置对土体的扰动最为明显;在贯入过程中,锥尖附近位置的超静孔隙水压力最大,贯入停止后,随着时间的流逝,孔压在逐渐消散,在贯入停止7800s后,孔压基本完全消散;在贯入过程中,锥肩附近位置对土产生较大的挤压作用产生了径向应力、轴向应力和环向应力,由于在贯入过程中锥肩附近位置土体发生相对错动导致竖向剪应力的产生;在初始应力恒定的情况下,随着贯入深度的增加,锥尖阻力和侧壁摩阻力在逐渐增大,并且在15cm左右趋于稳定,而侧壁摩阻力由于摩擦套筒的原因,在28cm左右趋于稳定,稳定后的锥尖阻力、侧壁摩阻力与CPTU测试深度9-11m的值接近。

(3)在CPTU探头贯入粉土的过程中,通过模拟不同的内摩擦角5°、15°、25°、35°对锥尖阻力的影响,发现内摩擦角小于15°时对锥尖阻力影响明显,在大于等于15°时,锥尖阻力基本没有变化;对弹性模量E=8MPa、18MPa、28MPa进行模拟,发现随着弹性模量的增大,锥尖阻力也在明显增大,但是弹性模量越大,锥尖阻力越难以达到稳定状态;对不同的剪胀角0°、5°、10°进行模拟,发现随着剪胀角的增加使探头周围的应力增加,使锥尖阻力也得到了提高。

参考文献(略)

基于CPTU测试参数的黄泛区桩基承载力研究

论文价格:150元/篇

论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis

编辑:硕博论文网

点击次数:

如果您有论文相关需求,可以通过下面的方式联系我们

点击联系客服