第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

近年来我国城镇化、工业化进程快速推进,同时由于城市基础设施建设相对滞后,大量工业废水、生活污水和农业退水集中排入城市水体,造成水体缺氧和富营养化,形成黑臭水体[1]。2015 年国务院印发的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)提出“到2020 年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内,到 2030 年,城市建成区黑臭水体总体得到消除”的工作目标[2]。治理黑臭水体已经成为各地政府的重要工作,但由于污染情况复杂,工作量大,易复发,各地的治理工作压力仍很大。

黑臭水体的污染源主要有点源污染、面源污染、内源污染及其他污染源,其中内源污染主要为水体中污染超标的底泥以及水中的各种垃圾、漂浮物、腐败的水生植物或藻类等。黑臭水体底泥是污染物的汇聚和源头,即水体中的污染物会汇聚沉积至底泥中[3],底泥中的污染物也会释放至水体中[4]。疏挖黑臭水体底泥污染物可减少底泥污染物向水体释放,是清除内源污染最直接的措施,特别是针对重度黑臭水体效果更为明显[5]。

由于各地黑臭水体存在问题复杂、底泥污染程度差异大、底泥利用条件不同,要制定有针对性的处理方案难度较大,同时由于施工监管程序不健全,监管不到位等原因,各地特别是人口多规模大的特大和超大城市的底泥处理实施过程中存在较多的问题。2018 年 5~7 月,生态环境部与住建部联和对 70 个城市开展专项督查,发现底泥未安全处置问题 30 个,内源污染未得到有效控制问题 92 个[6]。底泥未安全处置问题主要表现在清淤底泥未妥善处理造成二次污染、底泥污染指标不符合土壤利用标准、重金属超标、处理过程监管不到位等,内源污染未得到有效控制问题主要表现在清淤不彻底、清淤方法不合理污染上下游水体。

鉴于底泥处理步骤多、处理方法复杂、最终处置方式限制多等特点,选择最环保、最安全、最经济的方案较为困难。现阶段各地黑臭水体底泥处理方案设计评价多只从投资一个角度考虑,选择的方案多为非环保清淤+弃运填埋的方式,并未针对底泥特性选择环保、安全的处理方式,这也是造成底泥处理问题多发的根本原因。

.......................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 底泥处理与处置技术研究现状

1.2.1.1 研究对象

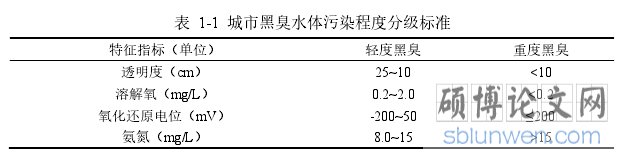

底泥是江河、湖泊、水库及海湾等水体底部长期积存的沉积物,是水体多相生态系统的重要组成部分,一般自然界自然形成的水体底泥污染物较少,与周围环境处于自然平衡状态,但随着工农业的迅速发展和城镇化进程的加快,大量未经处理的污水排入城镇周围的水体,造成水体水质严重污染,这些污染物会在水体中沉降,并富集到底泥中,形成污染物超标的底泥[7]。本文的研究对象是受人类活动影响造成的黑臭水体污染物超标的底泥,其主要污染物是氮磷营养元素、重金属和难以降解的有机物等[8]。城市黑臭水体的定义是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色和(或)散发令人不适气味的水体的统称[5]。黑臭水体分级标准见下表。

按照底泥处理的位置不同污染河流底泥处理方法主要包括原位修复和异位处理。原位修复是指不将污染底泥从水体中移除,在原位进行修复处理,这种方法操作简单成本较低[9]。但原位修复技术由于向河道底泥中添加各种处理材料,因此会降低水深、减小水体的库容,不仅对底栖生物群落有影响,而且底泥污染治理的长期效果还有待于进一步的研究[10]。目前,我国对于受污染河道底泥的处理方法采用原位修复技术较少,主要采用异位修复技术。本文也主要针对底泥的异位处理进行评价和研究。

........................

第2章 底泥处理处置技术分析

2.1 底泥处理方法

底泥的处理方法由于成本、技术难度等因素,常用的方法主要有物理分离法、稳定固化法、淋洗法、脱水法等,其余如生物降解法、电渗析法、浮选法、超声波降解法、热解法等还处于科学研究阶段,实际工程应用案例较少,本文主要介绍工程常用的方法。

2.1.1 物理分离法

物理分离法是指通过物理方法,将底泥中的垃圾、砂石筛分出来,垃圾外运集中处置,砂石则通过淋洗净化后,根据砂石的分级分别回收利用。经过筛分最终剩余的需要处理的富含营养盐、重金属、可持续性有机物等污染物的细颗粒土已经大大减少。

..........................

2.2 底泥处置方法

在底泥经过预处理,达到减量化、无害化、稳定化的标准后,再将预处理后的泥饼进行处置。清淤底泥常见的处置方式主要有:土地利用、建材利用、焚烧、填埋等。

2.2.1 土地利用

土地利用是指将预处理后的底泥作为肥料、种植土、土壤改良土、回填土,用于园林绿化、土地改良、农业种植或场地回填等场合的处置方式。土地利用是底泥处置实现资源化和循环利用的有效方式,是我国底泥处置的主要方式之一。土地利用可改良土壤结构、增加土壤肥力促进作物生长;用于林地可以有效释放其 N、P 元素,并可避免病原体、重金属等进入人类的食物链;用于绿化可以减少运输费用、节约化肥,还可以使草木更高更茂;用于回填可减少回填土方,实现废物利用;处理后达标的底泥可就近回填至河道岸坡、人工岛屿、景观营造等位置,就近回填利用。

2.2.2 建材利用

底泥建材利用是指利用底泥中无机成分与建筑材料的成分相似的原理,将底泥通过一定无害化的工艺制作成建筑材料而对底泥再次利用。利用底泥制建材是一种变废为宝的处置方法,不但回收利用底泥中的营养物质、矿物资源或能源,解决了底泥的出路问题,避免底泥占用土地和污染环境,同时还缓解建材原料紧张和对农田取土的破坏,具有极大的社会效益。

............................

第 3 章 底泥处理处置方案评估方法分析..............................22

3.1 评估方法选择.........................22

3.2 模糊综合评估方法....................22

第 4 章 底泥处理处置技术经济分析.........................31

4.1 底泥处理成本分析.....................................31

4.1.1 物理分离法成本分析............................31

4.1.2 稳定固化法成本分析............................33

第 5 章 底泥处理处置方案模糊综合评价体系构建..............................43

5.1 构建评价指标体系.........................43

5.2 确定技术方案......................44

第5章 底泥处理处置方案模糊综合评价体系构建

5.1 构建评价指标体系

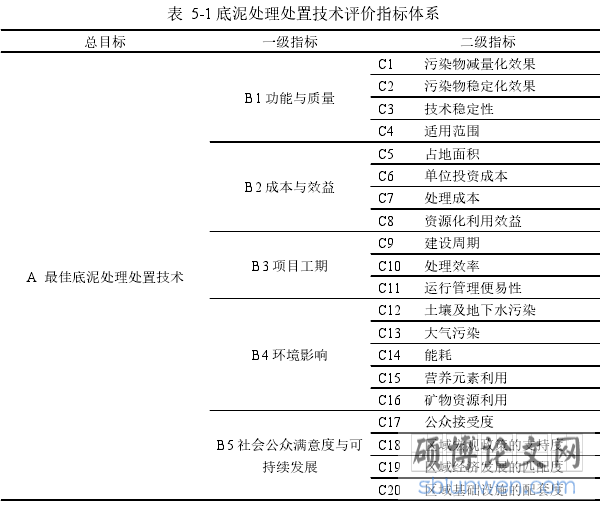

工程总目标是对人们预先设立的工程达到的结果状态的总体描述,是具体化的工程价值追求。黑臭水体底泥处理处置工程涉及社会、经济、环境等多方面问题,工程建设目标除了需考虑工程管理早期的三大(质量、工期、成本)目标外,还需要实现环境友好、社会公众满意、可持续发展的总目标体系[107]。本文以优选最佳底泥处理处置技术作为总目标,以工程管理的总目标体系作为准则层:功能与质量、成本与效益、项目工期、环境影响、社会公众满意度与可持续发展。根据底泥处理处置技术特点和要素,同时征求专家意见,建立了本文的底泥处理处置技术综合评价指标体系。各级指标详细说明见下表。

............................

第6章 结论与展望

6.1 结论

本文首先调研了底泥处理处置技术及方案评估方法研究现状,发现存在问题。接着分析黑臭水体底泥的性质,系统梳理各种底泥处理处置方法及其适用性。再根据黑臭水体底泥处理处置方案评价的特性,选择并阐述了模糊综合评价法、遗传算法与层次分析法组合赋权方法的理论基础及运用方法。收集整理各处理处置方法的成本与效益,为后续综合评价提供经济数据支撑。最后以广州市的黑臭河涌底泥处理处置方案为例,运用模糊综合评价体系综合评价,优选方案,验证了该评价体系的合理性及可行性。

本文得出主要结论如下:

(1)根据广州、深圳的 58 条黑臭河涌底泥检测数据,黑臭水体底泥养分指标含量较高,根据相关评价标准达到重度污染,但大部分仍达不到农用、园林绿化、土地改良等利用泥质要求。底泥热值普遍较低,焚烧价值低。黑臭水体底泥重金属污染严重,8 种重 金 属 含 量 统 计 均 值 对 土 壤 背 景 值 的 倍 数 为 1.52~25.8 倍 , 排 序 为Ni>Cu>Cd>Zn>Hg>Cr>Pb>As,重金属含量变异系数达 0.73~2.59,空间分布差异性大,受附近的污染源影响部分底泥污染严重。根据统计指标,镍 Ni 含量超标严重,大部分土样不能利用和填埋,需进行无害化、稳定化处理后才能妥善处置。根据统计指标,适用性最高的处置方式是制砖制陶粒、制水泥及填埋,约 2/3 测点的底泥污染物满足这些处置要求;约 1/3 测点的底泥污染物符合回填用土的要求,可就近回填利用;仅 0.7%的测点底泥符合农用和土地改良的要求;底泥焚烧费用高,可用于处置污染物超标无法采用其他处置方式的底泥。

(2)底泥异位处理普遍适用的物理分离法、脱水法、余水处理等成本合计约 113.14元/m3,污染物超标需要无害化、稳定化处理的底泥采用稳定固化法或淋洗法处理的成本分别为 74.29 元/m3、346.15 元/m3。底泥处置方式中土地利用综合效益最大,建材利用成本高但能产生一定的经济效益,填埋处置成本较低但不产生效益。

参考文献(略)