第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

道岔是一种轨道设备,其功能是实现机车车辆由一条线路转向进入或越过另一条线路。铁路运输中的列车到发、会让、越行、机车摘挂、车辆调车等作业均需要道岔连接不同的线路才能实现[1]。 道岔设备包括道岔、交叉、道岔与交叉的组合以及其它轨道设备等。道岔按结构型式的不同可分为单开道岔、单式异侧道岔、单式同侧道岔、三开道岔和套线道岔等。

单开道岔是指主线为直线,侧线位于主线的左侧或右侧的道岔。对称道岔一般有两种:一种是单式异侧对称道岔,是指把直线轨道在其两侧分为两条轨道的道岔;另一种是三开对称道岔,是指用同一部位的两组转辙器将一条轨道分为三条轨道,两侧分支的道岔。由于三开道岔转辙器由 2 根基本轨和 4 根尖轨组成,结构更为复杂,因此本文研究的对称道岔特指单式异侧对称道岔。

1.1 研究背景及意义

道岔是一种轨道设备,其功能是实现机车车辆由一条线路转向进入或越过另一条线路。铁路运输中的列车到发、会让、越行、机车摘挂、车辆调车等作业均需要道岔连接不同的线路才能实现[1]。 道岔设备包括道岔、交叉、道岔与交叉的组合以及其它轨道设备等。道岔按结构型式的不同可分为单开道岔、单式异侧道岔、单式同侧道岔、三开道岔和套线道岔等。

单开道岔是指主线为直线,侧线位于主线的左侧或右侧的道岔。对称道岔一般有两种:一种是单式异侧对称道岔,是指把直线轨道在其两侧分为两条轨道的道岔;另一种是三开对称道岔,是指用同一部位的两组转辙器将一条轨道分为三条轨道,两侧分支的道岔。由于三开道岔转辙器由 2 根基本轨和 4 根尖轨组成,结构更为复杂,因此本文研究的对称道岔特指单式异侧对称道岔。

对称道岔绝大部分应用在铁路编组站内,编组站是铁路网上重要的车流集散地和枢纽,一般由到达场、出发场、编组场等多个车场组成,主要任务是大量解体和编组各种货物列车。根据统计,国内现有路网性编组站 12 个、区域性编组站14 个、地方性编组站 14 个[2]。调车驼峰是编组站的核心设备,其基本工作原理是将调车场始端道岔区前线路抬高到一定高度,主要利用车辆势能与动能自动溜到调车线上以解体列车。在驼峰调车线路上使用的对称道岔主要就是 6 号、6.5 号对称道岔和 7 号对称三开道岔。根据 2018 年统计数据,我国共有约 4294 组 6 号对称道岔,430 组 6.5 号对称道岔,9 组 7 号三开道岔。43kg/m、50kg/m 和 60kg/m钢轨 6 号对称道岔的数量分别为 969 组、3308 组和 17 组,50kg/m 钢轨 6 号对称道岔数量占总数量的 77%。43kg/m 和 50kg/钢轨 6.5 号对称道岔的数量分别为 170组、260 组,50kg/m 钢轨 6.5 号对称道岔数量占总数量的 60.5%[3]。

.........................

..............................

.........................

1.2 对称道岔使用与研究现状

以用量较大的 SC384 和 CZ2232 两种图号的道岔为例,这两种 50kg/m 钢轨混凝土枕 6 号对称道岔全长为 17.457m、前长为 7.437m、后长为 10.020m、导曲线半径为 180m,道岔允许通过速度为 35km/h,道岔的主要结构特征如下:

(1)道岔范围内钢轨不设轨底坡或轨顶坡。道岔外股钢轨设 6mm 超高,前端在尖轨上顺坡,后端在辙叉后用塑料垫片顺坡,辙叉一般为高锰钢辙叉。

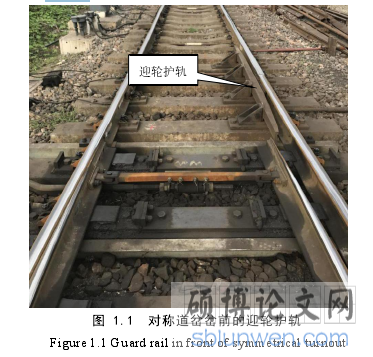

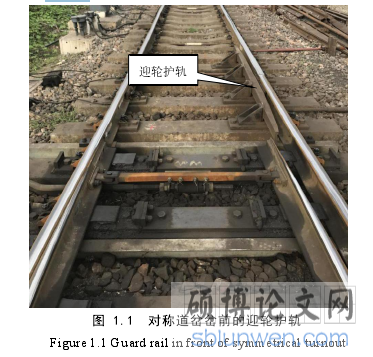

(2)道岔尖轨尖端前设迎轮护轨,迎轮护轨可根据需求安装在左侧或右侧,或不安装,两侧不得同时安装,如图 1.1 所示。在对称道岔尖轨尖端前一侧设置迎轮护轨的目的是限制车轮的运行位置,使轮缘远离被冲撞一侧的尖轨尖端,达到不直接冲撞尖轨薄弱断面,减小横向力和尖轨侧磨的目的。

以用量较大的 SC384 和 CZ2232 两种图号的道岔为例,这两种 50kg/m 钢轨混凝土枕 6 号对称道岔全长为 17.457m、前长为 7.437m、后长为 10.020m、导曲线半径为 180m,道岔允许通过速度为 35km/h,道岔的主要结构特征如下:

(1)道岔范围内钢轨不设轨底坡或轨顶坡。道岔外股钢轨设 6mm 超高,前端在尖轨上顺坡,后端在辙叉后用塑料垫片顺坡,辙叉一般为高锰钢辙叉。

(2)道岔尖轨尖端前设迎轮护轨,迎轮护轨可根据需求安装在左侧或右侧,或不安装,两侧不得同时安装,如图 1.1 所示。在对称道岔尖轨尖端前一侧设置迎轮护轨的目的是限制车轮的运行位置,使轮缘远离被冲撞一侧的尖轨尖端,达到不直接冲撞尖轨薄弱断面,减小横向力和尖轨侧磨的目的。

(3)道岔转辙器区滑床板范围内基本轨内侧采用刚性扣压,外侧采用轨撑结构,如图 1.2 所示。扣件采用弹性分开式弹条Ⅱ型扣件,如图 1.3 所示,钢轨下与铁垫板之间设 5mm 橡胶垫层,护轨垫板下与岔枕间置 5mm 厚橡胶垫层,其余铁垫板下与岔枕间设 10mm 厚橡胶垫层。

........................

第 2 章 典型道岔脱轨事故原因分析

........................

2.1 太原某站脱轨案例

(1)脱轨情况简介

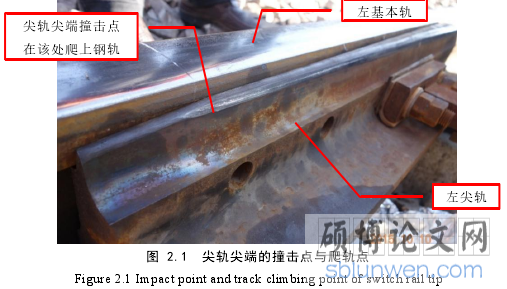

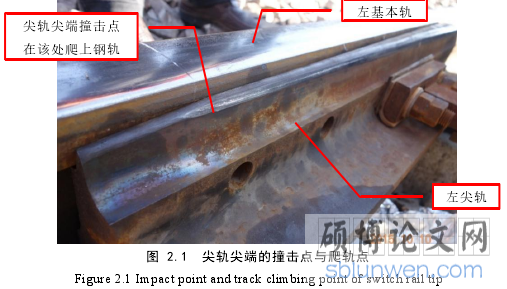

2015 年 9 月 23 日,太原某站溜放空敞车 8 辆至 316 号岔位 6 号对称道岔时,第 6 位车辆前转向架脱轨。9 月 24 日溜放空敞车 1 辆,同一位置再次发生脱轨事故。两次脱轨车辆在钢轨顶面运行轨迹基本相同,左尖轨尖端工作边有车轮爬轨痕迹,如图 2.1 所示,在距离尖轨尖端 6.8 米位置处钢轨非工作边有车轮落轨痕迹,如图 2.2 所示。

(1)脱轨情况简介

2015 年 9 月 23 日,太原某站溜放空敞车 8 辆至 316 号岔位 6 号对称道岔时,第 6 位车辆前转向架脱轨。9 月 24 日溜放空敞车 1 辆,同一位置再次发生脱轨事故。两次脱轨车辆在钢轨顶面运行轨迹基本相同,左尖轨尖端工作边有车轮爬轨痕迹,如图 2.1 所示,在距离尖轨尖端 6.8 米位置处钢轨非工作边有车轮落轨痕迹,如图 2.2 所示。

..............................

2.2 昆明某站脱轨案例

(1)脱轨情况简介

2014 年 3 月,昆明某站进行站场改造,采用混凝土枕 6 号对称道岔代替原有的木枕道岔。2014 年 12 月~2015 年 9 月间共发生脱轨事故 3 次,第一次发生在2014 年 12 月 28 日,位置在 231 号岔位,脱轨车辆为空车,8 节编组,空车居中,由于车辆缺少必需部件,定责车辆部门。

(1)脱轨情况简介

2014 年 3 月,昆明某站进行站场改造,采用混凝土枕 6 号对称道岔代替原有的木枕道岔。2014 年 12 月~2015 年 9 月间共发生脱轨事故 3 次,第一次发生在2014 年 12 月 28 日,位置在 231 号岔位,脱轨车辆为空车,8 节编组,空车居中,由于车辆缺少必需部件,定责车辆部门。

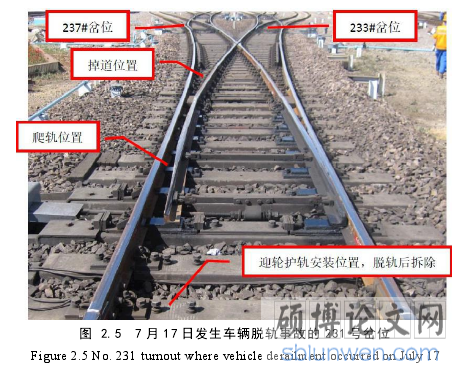

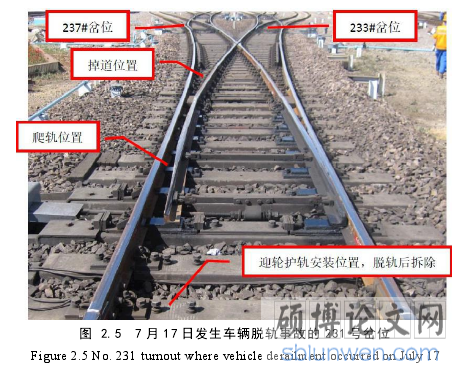

第二次发生在 2015 年 7 月 17 日,车组第 4 位车辆后转向架、第 5 位车辆前转向架脱轨,爬轨起始点在 231 号岔位左侧尖轨尖端,落轨点在尖轨跟端后 0.98m位置处,如图 2.5 所示。

第三次脱轨发生在 2015 年 9 月 23 日,位置在 221 号岔位,脱轨车辆共有 4节编组,空车在前,现场查看车辆在轨顶面的运行轨迹确认从道岔尖轨尖端开始有爬轨痕迹。

..............................

第三次脱轨发生在 2015 年 9 月 23 日,位置在 221 号岔位,脱轨车辆共有 4节编组,空车在前,现场查看车辆在轨顶面的运行轨迹确认从道岔尖轨尖端开始有爬轨痕迹。

..............................

3.1 道岔转辙器区的轮轨接触状态研究......................... 23

3.2 车辆-道岔动力学模型........................ 25

第 4 章 道岔动力学性能试验研究............................... 46

4.1 试验方案设计.......................... 46

4.2 试验数据分析........................ 47

第 5 章 道岔防脱轨应对措施研究............................ 54

5.1 道岔防脱轨装置的研究与设计.......................... 54

5.1.1 平面布置方案研究................................ 54

5.1.2 防脱轨轮缘槽取值研究............................ 55

第 5 章 道岔防脱轨应对措施研究

5.1 道岔防脱轨装置的研究与设计

5.1.1 平面布置方案研究

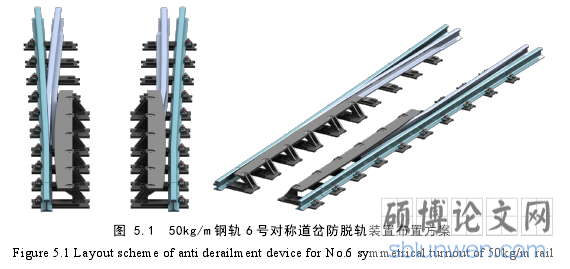

防脱轨装置的设计以现有 50kg/m 钢轨 6 号对称道岔平面线型为基础,在转辙器区域双侧对称设置防脱轨装置。尖轨转辙角仍保持为 1.04°,尖轨长 4660mm,基本轨长 9046mm,防脱轨装置的布置方案如图 5.1 所示。

5.1.1 平面布置方案研究

防脱轨装置的设计以现有 50kg/m 钢轨 6 号对称道岔平面线型为基础,在转辙器区域双侧对称设置防脱轨装置。尖轨转辙角仍保持为 1.04°,尖轨长 4660mm,基本轨长 9046mm,防脱轨装置的布置方案如图 5.1 所示。

防脱轨装置总长度 3469mm,安装起点在尖轨尖端前 1780mm,终点处尖轨顶宽 64.3mm。防脱轨装置的轮缘槽设置参考护轨的开口段、缓冲段和平直段进行设置,其中平直段分为两个部分,第一段与道岔尖轨尖端前的基本轨平行,长度为600mm,起点在尖轨尖端前 410mm 处,终点在尖轨 10mm 断面结束;第二段从尖轨顶宽 10mm 开始,至尖轨顶宽 35mm 结束,长度为 800mm。除平直段外,道岔前端设置长 1219mm 的缓冲段,后端设置 550mm 的缓冲段,前后开口段的长度均为 150mm。

.............................

第 6 章 结论与展望

6.1 主要研究结论

本文通过编组站驼峰下对称道岔脱轨案例的调查分析,总结其共性因素及特征,通过对不同结构道岔的动力学性能的试验研究、脱轨机理及影响因素的仿真分析研究等,提出了在道岔区增设防脱轨装置、优化尖轨与基本轨匹配关系、优化扣件系统、控制尖轨表面摩擦系数等道岔区防脱轨应对措施,采用上述前三项应对措施的道岔经过了试用与考核,论文的主要结论如下:

(1)典型的道岔脱轨事故原因分析结论

根据脱轨案例分析结果看,道岔前平面曲线线型、道岔内几何尺寸、道岔尖轨前的迎轮护轨的是否安装以及道岔前缓行器安装位置等因素并不具有统一性,这些因素并不会直接导致溜放车辆在道岔区的脱轨。

从脱轨案例的共同特点来看,脱轨道岔往往在驼峰下溜放速度较快的地方,一般在第三顺位前,此范围道岔具有较大的纵向坡度,而且脱轨的一般是车空。但是由于驼峰需要利用车辆势能及动能进行溜放,完成解体列车重新编组的任务,溜放速度、纵向坡度以及空重车等属性一般不可能进行比较大的改变,因此从这些因素出发很难有比较好的应对措施。

6.1 主要研究结论

本文通过编组站驼峰下对称道岔脱轨案例的调查分析,总结其共性因素及特征,通过对不同结构道岔的动力学性能的试验研究、脱轨机理及影响因素的仿真分析研究等,提出了在道岔区增设防脱轨装置、优化尖轨与基本轨匹配关系、优化扣件系统、控制尖轨表面摩擦系数等道岔区防脱轨应对措施,采用上述前三项应对措施的道岔经过了试用与考核,论文的主要结论如下:

(1)典型的道岔脱轨事故原因分析结论

根据脱轨案例分析结果看,道岔前平面曲线线型、道岔内几何尺寸、道岔尖轨前的迎轮护轨的是否安装以及道岔前缓行器安装位置等因素并不具有统一性,这些因素并不会直接导致溜放车辆在道岔区的脱轨。

从脱轨案例的共同特点来看,脱轨道岔往往在驼峰下溜放速度较快的地方,一般在第三顺位前,此范围道岔具有较大的纵向坡度,而且脱轨的一般是车空。但是由于驼峰需要利用车辆势能及动能进行溜放,完成解体列车重新编组的任务,溜放速度、纵向坡度以及空重车等属性一般不可能进行比较大的改变,因此从这些因素出发很难有比较好的应对措施。

从养护维修水平看,工务部门一般比较重视轨道几何尺寸的保养,对道岔钢轨件顶面的摩擦系数的控制措施稍显不足。

从道岔轨下基础看,木枕道岔发生脱轨概率较低,部分岔位使用混凝土道岔替换后有连续发生脱轨的现象,说明轨道结构的垂向及横向刚度是导致脱轨概率增加的一个因素。但是由于木枕道岔的轨道几何尺寸不易保持,养护维修工作量相对较高,使用混凝土岔枕的道岔还是一个主流趋势。

从脱轨发生过程看,不同的脱轨事故中列车爬轨地点和掉道地点具有相似性,爬轨地点均位于尖轨尖端,掉道地点均位于尖轨跟端后至辙叉区段,说明在尖轨范围内安全余量不足,在多种不利条件叠加情况下,容易在此范围内发生脱轨事故。

参考文献(略)

从道岔轨下基础看,木枕道岔发生脱轨概率较低,部分岔位使用混凝土道岔替换后有连续发生脱轨的现象,说明轨道结构的垂向及横向刚度是导致脱轨概率增加的一个因素。但是由于木枕道岔的轨道几何尺寸不易保持,养护维修工作量相对较高,使用混凝土岔枕的道岔还是一个主流趋势。

从脱轨发生过程看,不同的脱轨事故中列车爬轨地点和掉道地点具有相似性,爬轨地点均位于尖轨尖端,掉道地点均位于尖轨跟端后至辙叉区段,说明在尖轨范围内安全余量不足,在多种不利条件叠加情况下,容易在此范围内发生脱轨事故。

参考文献(略)