1 绪论

1.1 研究背景

2018 年末,我国城镇化率达 59.6%,预计到 2030 年,城镇化率将逼近 80%[1],即未来仍将有大量人口持续不断地向城市集聚,以区域一体化引领地方高质量均衡发展是必然趋势。区域一体化发展的重要基础是加强区域间的互联互通,轨道交通以其大运量、高效、环保等优势必将成为区域间互联互通的主要方式而得以大力发展。

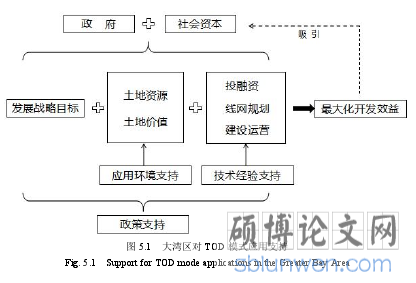

当前,为保证轨道交通在高速、大规模发展之下经济可持续发展,促进轨道交通外部效益进一步内化,政府在轨道交通行业引入了 PPP 模式。然而当前实施效果仍不理想。根本原因在于 PPP 模式下轨道交通外部效益内化仍不足。而轨道交通外部效益要实现最大化内化要依靠的是专业化非票务资源开发与经营,特别是站点周边及沿线土地开发与物业经营,利用轨道交通对人口的集聚性、对周边土地物业增值作用以及对城市发展的导向性对站点周边进行 TOD 开发。过程中需要在系统研究轨道交通与土地利用以及城市发展相互影响关系的基础上,对轨道交通站点周边 TOD 社区开发进行专业化、同步化地规划、建设与运营。而这些在我国当前政策环境、轨道交通 PPP 社会资本结构单一(均为大型国有建筑施工企业)以及一般城市其建设布局相对固定的情况下,都较难实现。

然而,对于新规划的粤港澳大湾区来说,一是大运量轨道交通网络建设是必然趋势;二是轨道交通网络尚未形成但区域一体化发展产业布局与发展目标已经明确,以轨道交通为导向性的 TOD 规划有据可依,具备轨道交通与区域协调发展的前提;三是粤港澳大湾区致力于打造世界级城市群,科技创新能力突出与经济实力雄厚,轨道交通周边土地增值空间巨大,可以增加轨道交通内化收益,且能够较好地吸引专业化土地利用与物业开发的社会资本方投入大湾区轨道交通 PPP 模式中;四是国家鼓励盘活铁路周边土地资源与广东省土地政策文件提供了良好的政策环境。因此,粤港澳大湾区为轨道交通TOD 提供了发展环境,能够有效且高效地促进轨道交通站点周边土地开发与物业建设,

提升轨道交通站点周边物业开发类非票务收益,同时吸引多元化、专业化社会资本,实现外部效益最大化内化,进而实现轨道交通 PPP 项目经济可持续发展。

...........................

2.1 理论基础

2.1.1 公共产品理论

...........................

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

首先,本文从成本_效益角度,通过对轨道交通 PPP 项目经济可持续发展内在机制分析,验证了外部效益内部化是解决轨道交通经济可持续发展的有效途径;其次,从轨道交通收入产生与构成角度,找到轨道交通外部效益内化的本质并确立了为实现外部效益最大化的内化,轨道交通业主单位应取得轨道交通站点周边土地并进行 TOD 开发的可操作性实施思路,丰富了轨道交通经济可持续发展理论的研究角度;第三,近几年,轨道交通 TOD 概念被广泛讨论,但始终难有定论。原因在于 TOD 起源于美国,其最初是用于解决美国城市无序蔓延问题的。因此使用环境与使用目标与我国有本质上的不同。本文将引入 TOD 理论解决内地轨道交通经济可持续发展问题,通过分析国内外轨道交通 TOD 实践案例,总结当前我国内地轨道交通基于 TOD 的轨道交通经济可持续发展模式实施障碍,深化了我国 TOD 理论基础。为大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展模式的构建提供理论指导。

1.2.2 实践意义

1.2.1 理论意义

首先,本文从成本_效益角度,通过对轨道交通 PPP 项目经济可持续发展内在机制分析,验证了外部效益内部化是解决轨道交通经济可持续发展的有效途径;其次,从轨道交通收入产生与构成角度,找到轨道交通外部效益内化的本质并确立了为实现外部效益最大化的内化,轨道交通业主单位应取得轨道交通站点周边土地并进行 TOD 开发的可操作性实施思路,丰富了轨道交通经济可持续发展理论的研究角度;第三,近几年,轨道交通 TOD 概念被广泛讨论,但始终难有定论。原因在于 TOD 起源于美国,其最初是用于解决美国城市无序蔓延问题的。因此使用环境与使用目标与我国有本质上的不同。本文将引入 TOD 理论解决内地轨道交通经济可持续发展问题,通过分析国内外轨道交通 TOD 实践案例,总结当前我国内地轨道交通基于 TOD 的轨道交通经济可持续发展模式实施障碍,深化了我国 TOD 理论基础。为大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展模式的构建提供理论指导。

1.2.2 实践意义

本文通过轨道交通 PPP 项目经济可持续发展内在机制分析与基于 TOD 模式分析以及应用环境支持,最终得到粤港澳大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展近期与远期发展的具体模式,对已经投入规划的粤港澳大湾区轨道交通发展具有重要的实践意义,

同时对我国其他区域轨道交通的发展也具有一定的实践意义。此外,大湾区轨道交通PPP 项目经济可持续发展能够进一步吸引社会资本参与其中,真正地实现专业的人干专业的事,社会资源优化配置也具有一定的实践意义。

................................

2 理论基础与核心概念

................................

2.1 理论基础

2.1.1 公共产品理论

公共产品理论源于最初对公共产品的定义。1954 年,萨缪尔森(Samuelson)在《公共支出的纯理论》(The Pure Theory of Public Expenditure)中给出了公共产品经典定义,内容为:每个人对该产品的消费不会导致别人对该产品消费的减少。即公共产品具有消费的非竞争性和受益的非排他性。其中,非竞争性是指一些人对该产品的消费或使用不会影响别人对此产品的消费或使用;非排他性则是指一些人对该产品的消费或使用不会排斥别人对该产品的消费或使用[30]。随后,学术界对于世界上只存在公共产品和私人产品的假设提出质疑。1965 年,布坎南便提出了“俱乐部经济理论”,明确了“准公共产品”的存在。现阶段,西方经济学产品分类理论就根据消费非排他性和非竞争性的程度,将产品分为纯公共产品、准公共产品和私人产品。相对于公共产品的完全非竞争性与非排他性与私人产品的完全竞争性与排他性,准公共产品介于二者之间,本质是具有有限非竞争性与非排他性的公共产品[31]。就轨道交通项目来说,作为公共基础设施,它提供的服务具有公共产品的特性,但不具有完全的非竞争性与非排他性。当乘客数量未达到轨道交通拥挤点时,增加乘客数量,轨道交通边际成本不变同时也不会影响其他乘客正常乘车;但乘客数量超过轨道交通拥挤点时,没有上车的乘客就无法再上车,此时就变成竞争性的。同时轨道交通票价上升会导致一部分乘客无法乘坐地铁,从而具有一定程度的排他性。因此,轨道交通项目属于准公共产品范畴,但同时具有消费和受益均等化的公共产品属性。

一般来说,政府与市场是解决公共产品供给的两大基本机制,具体供给模式包括政府直接供给、政府间合作、外包、公司合作和私有化。然而,政府直接供给方式会致使公共支出过大或效率降低而出现“政府失灵”现象[32];而采用私有化方式则会因公益性和商业性矛盾而出现“市场失灵”的情况。因此,为了解决政府失灵与市场失灵问题,世界各国探索出政府部门与私人部门通过建立合作伙伴关系来提升公共产品/服务供给的质量和效率的途径,即形成 PPP 模式雏形。

.............................

2.2 核心概念

2.2.1 轨道交通

2.2.1.1 轨道交通界定

轨道交通概念有广义与狭义之分。广义的轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统(包括调度设备和调度人员)所共同组成的路面交通运输工具,包括一切传统铁路系统和新型轨道系统。狭义的轨道交通一般特指城轨、即城际轨道交通和城市轨道交通两大类型,如珠三角城际快速轨道交通等。本文将所研究的是狭义的轨道交通概念,包括城际铁路、市郊铁路和城市轨道交通三种形式。

2.2.1 轨道交通

2.2.1.1 轨道交通界定

轨道交通概念有广义与狭义之分。广义的轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统(包括调度设备和调度人员)所共同组成的路面交通运输工具,包括一切传统铁路系统和新型轨道系统。狭义的轨道交通一般特指城轨、即城际轨道交通和城市轨道交通两大类型,如珠三角城际快速轨道交通等。本文将所研究的是狭义的轨道交通概念,包括城际铁路、市郊铁路和城市轨道交通三种形式。

2.2.1.2 轨道交通基本属性

(1)准公共产品性

根据 2.1.1 公共产品理论中轨道交通有限竞争性与排他性的分析,明确轨道交通属于准公共产品范畴,但同时具有公共产品特征。它的产品与服务供给模式是以社会福利最大化为目标。

(2)外部效益强

产生的外部性。相比于陆路公交系统,轨道交通具有安全性高且污染小的特点,可以有效减轻交通事故发生率,减少城市空气与噪音污染。第二个层次是轨道交通作为运输系统之一,其内部相互作用而产生的外部性。乘轨道交通出行准时、高效,可有效减少私家车出行数量,改善城市交通拥堵情况。第三个层次是轨道交通与政府、私人生产者以及消费者之间相互作用而产生的外部性。轨道交通的建设与运营能够拉动站点周边及沿线土地与物业增值;而且随着沿线区域可达性改善,人员流动与集聚效应随之加快。加之资源运输便利,有利于沿线资源与产业的合理化配置,逐步形成“廊道效应”,间接地提升沿线生产者(厂商)的经济效益,对城市或区域经济发展具有一定的推动作用[33]。

(3)规模经济

规模经济是指由于生产规模扩大引起单位产出成本降低从而引起经济效益增加的现象。轨道交通具有显著的规模经济特征,即线网规模越大、越成熟,其单位运输成本则越低,经济效益愈明显。究其根本,线网规模成熟度决定着客流规模。单一的轨道线路因无法保证出行的便利性而大大损失客流,票务收入低,高昂的运输成本分摊到每人的份额则较高;随着轨道线网逐渐完善并形成网络化运营,客流量先期会迅速增加,票务收入大幅增加,运输成本分担至每人的份额则较低,同时巨大客流将提升沿线商业、住宅等多功能业态的收益,降低线路建设的单位成本,从而实现轨道交通的规模经济效益。从长远看来,虽然城轨运输成本分摊至每人的份额较低,但逐渐增长的客流带来的拥挤也会导致每人的乘车的边际效益降低,所以最终客流规模会趋于稳定,此时轨道交通达到最优规模。

...........................

(1)准公共产品性

根据 2.1.1 公共产品理论中轨道交通有限竞争性与排他性的分析,明确轨道交通属于准公共产品范畴,但同时具有公共产品特征。它的产品与服务供给模式是以社会福利最大化为目标。

(2)外部效益强

产生的外部性。相比于陆路公交系统,轨道交通具有安全性高且污染小的特点,可以有效减轻交通事故发生率,减少城市空气与噪音污染。第二个层次是轨道交通作为运输系统之一,其内部相互作用而产生的外部性。乘轨道交通出行准时、高效,可有效减少私家车出行数量,改善城市交通拥堵情况。第三个层次是轨道交通与政府、私人生产者以及消费者之间相互作用而产生的外部性。轨道交通的建设与运营能够拉动站点周边及沿线土地与物业增值;而且随着沿线区域可达性改善,人员流动与集聚效应随之加快。加之资源运输便利,有利于沿线资源与产业的合理化配置,逐步形成“廊道效应”,间接地提升沿线生产者(厂商)的经济效益,对城市或区域经济发展具有一定的推动作用[33]。

(3)规模经济

规模经济是指由于生产规模扩大引起单位产出成本降低从而引起经济效益增加的现象。轨道交通具有显著的规模经济特征,即线网规模越大、越成熟,其单位运输成本则越低,经济效益愈明显。究其根本,线网规模成熟度决定着客流规模。单一的轨道线路因无法保证出行的便利性而大大损失客流,票务收入低,高昂的运输成本分摊到每人的份额则较高;随着轨道线网逐渐完善并形成网络化运营,客流量先期会迅速增加,票务收入大幅增加,运输成本分担至每人的份额则较低,同时巨大客流将提升沿线商业、住宅等多功能业态的收益,降低线路建设的单位成本,从而实现轨道交通的规模经济效益。从长远看来,虽然城轨运输成本分摊至每人的份额较低,但逐渐增长的客流带来的拥挤也会导致每人的乘车的边际效益降低,所以最终客流规模会趋于稳定,此时轨道交通达到最优规模。

...........................

3 轨道交通经济可持续发展内在机制分析...................................17

3.1 轨道交通经济可持续发展原理.......................................17

3.2 轨道交通外部效益.......................................18

3.3 轨道交通外部效益内化本质........................19

4 国内外基于 TOD 轨交经济可持续发展模式分析.......................... 24

4.1 日本.........................................24

4.1.1 日本私铁公司及其经营战略.............................24

4.1.2 涩谷枢纽站运作模式分析......................................25

5 大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展模式....................................37

5.1 粤港澳大湾区概况................................37

5.2 大湾区环境支持...................................37

5 大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展模式

5.1 粤港澳大湾区概况

粤港澳大湾区由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个地级城市组成,总面积 5.6 万平方公里,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。2019 年 2 月,国务院正式发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》,明确表示要将大湾区建设成以香港、澳门、广州、深圳为四大中心城市的世界级城市群,加深内地与港澳的合作,推动我国经济更快、更稳发展。

为实现粤港澳大湾区的战略目标,加强区域内的互联互通是基础,构建高效便捷的现代综合交通运输体系是必然之势。就陆路交通来说,整个区域内将建成以高速公路、铁路、城市轨道交通为主体的多层次交通网络。其中,轨道交通将以其运量大、高效、安全等优势而得以高速大规模发展。面对新一轮轨道交通大规模建设运营,研究解决轨道交通经济可持续发展问题尤为关键。

......................

6 结论与展望

6.1 结论

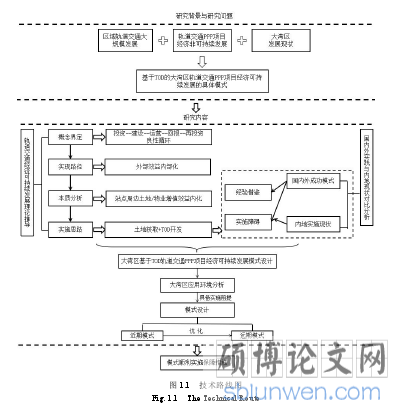

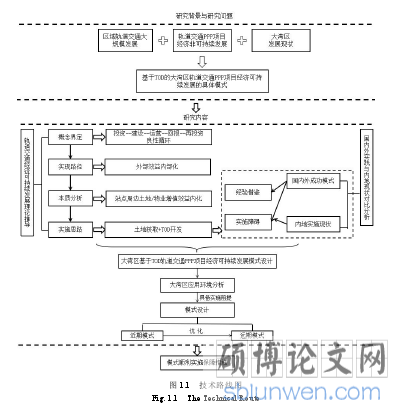

本文首先利用理论分析与推导的方法,对轨道交通如何实现经济可持续发展的内在机制进行了系统地研究,找到轨道交通实现经济可持续发展的有效可操作性实施路径;其次,通过实践案例分析,归纳该实施路径成功运作经验与内地实施障碍;在理论与实践相结合的基础之上,立足于大湾区独特的环境优势,得出了大湾区为实现轨道交通PPP 项目经济可持续发展应如何进行项目运作的相关结论。以上整个过程所得到的阶段性结论归纳如下:

(1)基于轨道交通外部效益内部化的逻辑推导得出,轨道交通经济可持续发展的有效可操作性实施路径是轨道交通业主单位取得站点周边土地并进行 TOD 开发。通过该途径实现轨道交通对站点周边土地/物业增值效益最大化内化,进而实现轨道交通经济可持续发展。

(2)基于日本与香港成功实践案例分析得出,轨道交通有效可操作性实施路径成功经验集中于轨道交通企业能力、整体规划机制与政府支持三大方面。而经与我国内地实践案例对比发现,我国内地在轨道交通项目运作时,恰好在该三方面均存在严重的实施障碍。

(3)基于轨道交通经济可持续发展理论推导与实践案例成功经验借鉴,结合粤港澳大湾区发展现状,设计出大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展近期模式,作为过渡阶段使用;之后,进一步识别近期模式掣肘之处,改进为远期较为理想的模式。最后,

为保障近期与远期模式的顺利实施,提出政府应在轨道交通 PPP 创新与职能配置、轨道交通沿线土地资源管理、TOD 专业人才培养以及轨道交通资源整合等方面给予政策支持与改进的相关建议。

至此,基于轨道交通经济可持续发展理论推导与相关案例分析相结合,所得出的大湾区轨道交通 PPP 项目近期与远期模式,理论上可以促进大湾区轨道交通 PPP 项目实现经济可持续发展,为大湾区轨道交通 PPP 项目经济可持续发展提供了重要参考。

参考文献(略)