本文是一篇新闻媒体论文,本文研究结果表明在碎片化的时代下当大学生的信息获取效率无法跟上信息的更新迭代速度时,会引发害怕错过的焦虑情绪,进而选择微博的仪式性功能作为自我情感价值陪伴的载体;

1 绪论

1.1 研究背景

根据中国互联网信息中心(CNNIC)发布的第51次《中国互联网发展状况统计报告》显示,截止2022年12月,我国网民规模达10.67亿,较2021年12月增长3549万,互联网的普及率高达75.6%[1]。随着互联网的广泛普及,社交媒体的使用日益渗透到人们的日常生活中,微博发布的2020年用户发展报告显示,截止2020年9月,微博月活用户达5.11亿,微博用户群体呈现年轻化的趋势,其中90后和00后的占比接近80%[2]。2022年12月微博的月活跃用户数达5.86亿,同比净增约300万。大学生作为深度接触互联网的群体对于社交类app的使用需求最高,尤其对于微博的使用占38.1%[3],微博基本形成“横到边、纵到底、全覆盖”的校园微博体系。到目前为止,校园和教育领域申请认证的账号超过5万个,其中教育部认定高校覆盖率为100%,覆盖了全国210个城市,微博大学生月活跃用户达2500万,我国大学生群体中有45.8%的人日均使用手机时长为3-6小时,而对于微博的使用时长日均在线大于2小时[4],由此可以看出大学生群体对于微博的使用是相对普遍且具有一定的代表意义。由于科技的迅速发展,人们对于智能手机的使用已经不仅仅局限于其通讯功能,更注重社交功能等其他属性以满足人们的日常需求。微博作为大学生热衷使用的社交平台之一,兼具媒体属性与社交属性,不仅可以让大学生第一时间获得日常的新闻资讯,并且提供了一个可以抒发想法的平台。

然而,大学生对于社交媒体的过度依赖使得他们成为了“低头一族”群体。在日常生活中,大学生出现无论何时何地时不时拿起手机查看自己是否错过漏掉新的消息或者动态、是否错过了有趣的互动等行为,若不及时查看则会产生一种焦虑不安的心理,这种害怕错过的状态被称为错失焦虑。而这种错失焦虑感不仅会影响学习和工作的效率,甚至过度使用社交媒体还会影响人们的身心健康,而越依赖于社交媒体的使用,错失焦虑程度的效果就越显著。微博是一种基于用户关系的信息分享平台,对于消息的推送具有实时更新的特点,而实时更新热点的特点会使人们对于未发生的事情更为好奇,更进一步激起大学生对于消息查看的探索欲,而这种特点在一定程度上可以更完整的体现错失焦虑所带来的影响。人们每天都与社交媒体相伴,但对于其使用过程中诱发的动机、使用行为的表现以及影响因素则需要更深入的调研与研究。故本文以在校大学生作为研究对象,尝试研究探讨错失焦虑对于微博使用行为的影响。

.............................

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

微信、QQ、微博以亿级月活量位居移动社交行业第一梯队,微博移动端用户占比达94%[5],故本研究选取微博这一社交平台进行研究是具有代表性的。本研究选取大学生这一群体为研究对象,不仅方便调查采样,并且大学生也是使用微博的主力军,对于其微博使用的特征表现也相对更明显。本研究观察到大学生群体使用微博时经常害怕错过消息或者互动而不时地拿起手机进行查看而产生的错失焦虑现象,错失焦虑现象在社交媒体中体现的相对明显且值得研究。许多学者聚焦于对社交媒体依赖进行研究,而社交媒体依赖的缘由之一是由于错失焦虑现象导致人们产生害怕错过的心理,进而对社交媒体产生过度依赖。故本研究拟通过生活中普遍存在的现象,了解其产生此种现象的原因以及对于社交媒体使用所带来的影响。

1.2.2 研究意义

现实意义:微博作为大学生频繁使用的社交媒体平台之一,对大学生的日常生活产生了重要的影响。本研究关注到的是日常生活中大学生使用社交媒体时普遍出现的行为现象,并尝试对此进行研究解释。一方面,本选题可以从学术的角度出发,以解释大学生出现错失焦虑在微博平台的表现形式以及错失焦虑对社交媒体使用带来的影响,另一方面,可以对微博平台的优化提出建议,尝试积极引导大学生正确使用社交媒体平台,了解大学生群体在错失焦虑心理下对于微博的使用行为,使大学能够生正确看待以及应对错失焦虑所带来的影响。

.......................

2 文献综述与理论基础

2.1 文献综述

2.1.1错失焦虑研究综述

(1)错失焦虑概念

错失焦虑这一概念最早是由Annie Stamell 在赫芬顿邮报上的文章(FoMO, the fear of missing out)中提出,她在文章中提及了潜在的错失焦虑对于他朋友Zach Orman造成的伤害[6],至此错失焦虑这一概念获得了学界广泛的关注及讨论。Fake认为FoMO是人类行为的一个很好动机,也是可以理解社交软件如何运作的一个关键[7]。学者Wortham提出错失焦虑是人们在浏览Facebook、Twitter、Foursquare和Instagram等社交媒体时所迸发的焦虑、缺乏自信、恼怒等混杂的情绪[8],他指出错失焦虑是由于对于社交媒体使用后产生的情绪。而Vanghn提出错失焦虑是担心同伴比自己做得好、知道的多而引发的焦虑情绪[9],是一种比较后产生的情绪。本研究准备沿用学者Przybylski[10]等人对于错失焦虑的定义,其定义的主要内容为人们一旦错过精彩的互动或者是漏掉最新的消息或是动态,就会产生焦虑不安的心理,学者将其视作为一种弥散性的焦虑心理。本研究选择Przybylski学者的定义,基于他首先收集到多样化的国际样本,建立了错失焦虑个体差异的测量体系,并在此基础上开发了FoMO测量量表[10],在一定程度上具有普适性。

(2)错失焦虑量表开发修订与应用

错失焦虑由于是一种心理状态,转化为研究将其变成可视化的数据呈现,量表的开发与适配性至关重要,A.K.Przybylski基于动机的视角,深入研究错失焦虑的动机、行为与幸福感之间的关系,并开发了十项FoMO测量量表,学者Fa-Shing Yin运用了A.K.Przybylski开发的量表探讨了社交网站(SNS)FoM O和享受与持续使用意向的关系[11],Ine Beyens也使用了FoMO测量量表讨论了FoMO在青少年的归属需求和受欢迎需求在他们使用Facebook的关系中的中介作用[12]。一些学者也在FoMO量表的基础上进行修改与补充。

........................

2.2 理论基础

2.2.1 SOR理论

S-O-R 模型是 Mehrabian 和 Russell 基于S-R(刺激-反应)模型的基础上提出的,该模型是由刺激(S)、机体(O)及行为反应(R)三个部分组成。可以理解为外界环境的刺激会影响有认知的机体,受到外界刺激的认知机体从而作出行为及心理上的反应,具体表现为为拒绝、采纳或者是规避等行为。 Donovan 和 Rossiter两位学者首次将SOR理论运用于购物的情境中,商店的商品对消费者感官产生的刺激进而唤醒消费者的购买欲望,最终使得消费者作出行为反应。虽然SOR理论最初运用于线下行为,但随着新媒体的不断发展,网络平台中新鲜事物同样对受众带来感官刺激,从而对其产生情绪反应。以往的相关研究[62]、[63]基于SOR模型对消费者知识付费意愿影响因素进行研究。徐孝娟等人在SOR理论的视角下研究社交网站中用户流失行为的研究,其认为系统质量、信息质量、社会临场感以及替代品的吸引力会影响社会化的媒体用户的流失[64]。还有研究基于SOR理论研究用户对于微博的持续使用意愿进行研究,构建了信息质量、用户体验以及用户的持续使用意愿三者的关系模型[65]。朱建珍[66]基于SOR理论对用户社交媒体的成因及消极使用进行研究,最终得出内容负荷、社交过载、消极社会比较以及隐私担忧对社交媒体倦怠具有正向相关关系,四个变量均会对社交媒体倦怠造成影响。

本文探讨错失焦虑视角下大学生微博使用行为研究,由于社交媒体平台实时更新的特点,大学生受到社交媒体消息的提示(外部刺激)——致使大学生产生焦虑不安的心理状态(机体)——从而出现不断的打开社交媒体进行查看的行为(有机体的反应)。目前关于S-O-R理论的应用主要集中在消费者行为、用户持续使用行为、信息行为领域的研究。该理论的模型如下图。

新闻媒体论文怎么写

...........................

3 研究设计 ............................. 10

3.1 研究变量测量维度 .............................. 10

3.1.1 因变量:微博使用行为分类 ............................. 10

3.1.2 自变量:错失焦虑现象下FoMO测量纬度 ........................... 11

4 数据分析与假设模型检验 ................................ 17

4.1 问卷内容设计与测量方法 ........................ 17

4.2预测试的过程与结果............................ 19

5 研究结论 .................................. 35

5.1 研究总结 ................................... 35

5.1.1 碎片化时代下,大学生的仪式行为不断增强 ........................ 35

5.1.2 “面子保全论”下,大学生社交行为不断被强化 .................... 36

4 数据分析与假设模型检验

4.1 问卷内容设计与测量方法

在正式发放问卷之前,本研究将微博的使用行为问卷进行小范围的发放,通过回收问卷的情况对因变量的划分维度进行进一步的修改。在预调查得到良好的信效度检验后将正式编写好的问卷在问卷星平台进行发放,此问卷的自变量、因变量以及中介变量皆采用前人研究的成熟量表。最终形成符合本研究的问卷调查。

此问卷主要分为五部分,第一部分是对于受众基本信息的采集与获取,了解受众的基本情况,包括是否拥有微博账号(若无微博账号则直接问卷结束)、性别、年级、对于微博的使用年限以及大学所学专业的调查。第二部分是关于大学生错失焦虑的测量,每题题项无先后顺序及重要程度划分,主要包括错失焦虑心理动机、行为动机以及依赖行为的调查。此部分将借鉴宋小康的移动社交媒体环境下用户FoMO测量量表。第三部分为微博使用行为的调查,此部分将借鉴学者郭羽的量表。第四部分为中介变量孤独感的测量,此部分将借鉴学者Russell编制的《孤独量表》(UCLA)。第二、三部分量表的题项皆采用李克特(Likert)五点量表,具体从“非常不同意”到“非常同意”,数值将从1至5表示。第四部分的量表采用4点记分,1=从不,2=很少,3=有时,4=常有。

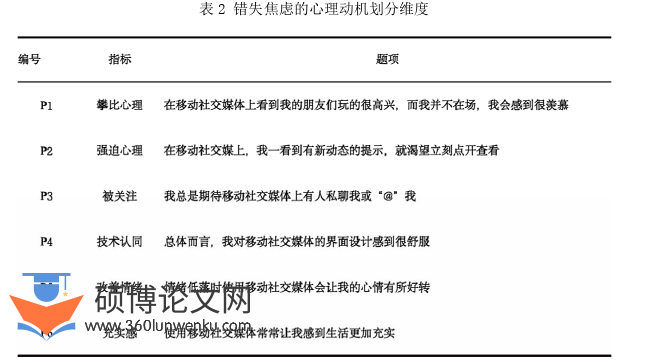

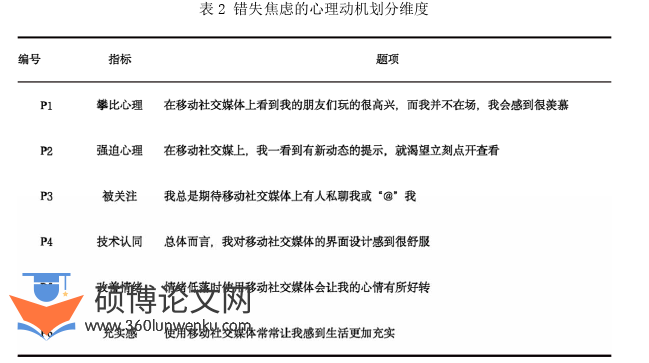

(1)大学生错失焦虑心理动机测量量表

新闻媒体论文参考

...............................

5 研究结论

5.1 研究总结

5.1.1 碎片化时代下,大学生的仪式行为不断增强

在全球化的背景下,社会的各个层面都在不断的进行提速,这使得“速度”逐渐变成了一种文化景观,然而速度为人们的日常生活中带来便利快捷的同时,与之而来萌生的是时空的焦虑感。学者弗洛伊德认为,“真实的焦虑”是受众对于外界危机一种知觉性的反应,附着于具体的对象与情景之上[94],依据弗洛伊德对于真实焦虑的阐释,这种焦虑的情绪已经不仅仅存在于个人层面,更多的可能成为了一种群体症候。随着互联网新媒体平台的发展壮大,使得信息进入倍数增长的时代,源源不断的信息涌现,逐渐呈现了一种碎片化式的传播。在传播学语境下的“碎片化”,主要涉及媒介、受众以及信息的分化[95],也有研究认为,碎片化传播是社会化媒体内容产生和传播的主要行为特点[96]。而当个人的经验以及消息获取率无法跟上碎片化信息的洪流时,受众可能会产生害怕错过的焦虑心理。

目前,各种社会场景下随处可见“低头族”群体,他们沉迷于快捷方便的“屏幕社交”,渴望通过“屏幕社交”的方式达成自身的使用目的与意图,而这种对于频繁的“屏幕社交”使用会使受众更加依赖于社交媒体。微博平台实时更新的特点为大学生对于功能性消息的获取提供了实时性与便利性,而碎片化的信息呈现,使受众对于媒介的需求也不仅仅是获取信息。前文的结论证明了错失焦虑的心理动机与依赖行为可以显著的影响微博仪式行为使用,当大学生产生错失焦虑感时,主要使用微博的仪式性功能,美国传播学者詹姆斯·W·凯瑞将仪式作为一种隐喻,作为一种维持社会存在的载体,其认为传播已经不仅仅是信息的传递,而是一种具有仪式性的活动。仪式性使用具体体现在微博平台中为使用微博时可以让大学生觉得放松、可以在微博平台中打发生活中的无聊情绪,大学生的戒断心理使得他们需要一种可以进行依赖的载体,而此时他们将微博视为一种自我情感价值陪伴的载体,使用微博的仪式性功能也是他们改善错失焦虑情绪的重要方式。

参考文献(略)