本文是一篇新闻媒体论文,本文通过文本分析、案例分析、深度访谈等研究方法,探讨传统新闻业的领域边界消弭、话语权威消解、新闻平台被稀释、传播渠道阻滞、新闻职业的成名想象坍塌、新闻专业价值理念游移,诸多现状都无不表征着传统新闻业“去专业化危机”渐显,堪谓专业主义离场,商业主义统合。

1当代中国新闻场域中新闻专业化的变化光谱

1.1生成:新闻形成专业性的社会分工

新闻媒体论文怎么写

专业出现的背景是社会管理科学化与社会分工精细化。以结构功能主义视角观之,专业体系是与科层体系、商业体系并列存在的三大社会结构,并在科层体制与商业规则之外提供了社会运行的第三种规范与逻辑共同支撑起社会运行,维护社会有机团结,促进社会稳定,延续社会发展。需要强调的是,国家发展过程中通过专业化手段对某一专业领域进行控制:一方面,对规范合格的职业制定激励机制与市场保护策略;但另一方面,给一些特殊职业制定惩处与禁止性措施,限制人员的职业进入与发展。由此,一个国家便形成了特殊机制下的市场垄断行业或专业。

从时间序列上看,新闻作为“专业”进入到大众视野,是远远落后于医生、律师等职业;从行业开放性程度来看,新闻业往往是开放包容、兼收并蓄,具有专业交叉性色彩,正因如此,新闻业是否已经被专业化仍然具有争议性。19世纪末,新闻业被认定为是信息收集与公开发布的特定职业,但是否是“专业”,大众在某些根本性问题上存在分歧,难以达成共识,如新闻业成为专业之后,是否天然拥有某些有别于普通市民的特殊权利与所需承担的义务。新闻职业者在揭丑运动时期获得了较为广泛的社会认同与尊重,但好景不长,新闻业发展至黄色新闻时期又被蒙上了一层阴影。随后,在水门事件、棱镜门事件等新闻报道事件出现,新闻的价值属性在报道事件中不断地被肯定,新闻的功能定位也不断的清晰。同时,新闻专业教育不断发展,新闻职业道德规范与专业准则不断完善,新闻行业协会也慢慢建立,新闻业逐渐建立起自我的专业壁垒。

......................

1.2伴生:专业性与业余性之间的边界划定

大众传媒时代之下,新闻专业主义应运而生,试图在“专业”与“业余”之间建立划定界限,建立具有新闻专业属性的权力与阐释共同体。专业的新闻教育、奖励机制、专业组织的共同体、专业守则的自律体系和专业意识形态等是这些共同解释努力的结果,是新闻专业主义的基石。

一般而言,新闻专业主义不仅仅是专业意识形态,也是社会实在形态,被认为是社会角色的划分与认定。在不同层面,新闻专业主义具有不同含义。对个体而言,新闻工作过程中都直接或间接地受到新闻专业主义的影响,如新闻职业道德规范、具体专业技能、新闻职业信仰、行为准则和新闻所需的价值判断标准。对行业而言,新闻专业主义的范围要广阔得多,因为它是一个需要专业知识的全职工作,是一个拥有一定法律、一套职业规范、完整的高等教育体系、独特地位和自身基本概念的行业。换言之,新闻业建立起高度明确的领域边界,不受外部力量侵扰,保持自我的独立性运作。

新闻专业主义的建设性逻辑主要是在专业和业余之间划清界限,在新闻学内部形成一个权力与阐释的共同体。在这个意义上,新闻专业主义也可以看作是布尔迪厄所言的界定边界的概念,也即是支持新闻领域的独立性。简要而言,个体的专业性和新闻场域的专业性是两个全然不同的概念。

.............................

2 现实审视:新闻业去专业化危机的历史性与普遍性

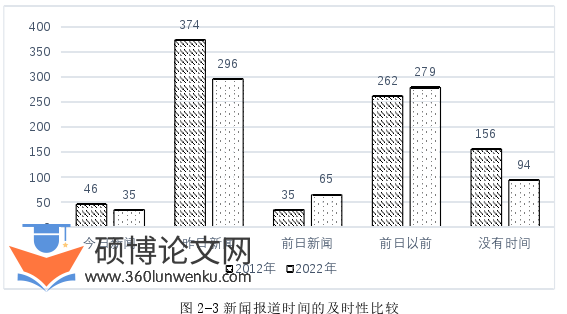

2.1新闻平台被稀释,旧有传播渠道阻滞

从新闻实践的角度出发,中国新闻业的平台边界是一个在“质”和“量”上不断扩张的过程,这导致了平台边界逐渐被稀释,从而失去了可防御性,并随之而来的是对平台边界的话语界定的相应变化。

改革开放以前,以广播、报纸和电视为主要新闻平台,是同级党委传声筒。这一历史背景下,传统媒体机构几乎被等同于同级党委,被赋予高度的政治属性,但普遍存在着对政治的高度依附性。新闻业在这一时期的专业化更可以讨论为政治化,两者之间没有严格的边界界定,近乎趋同,而新闻与公众的边界划定也被赋予了政治话语属性,并占据主导性话语地位。

改革开放渐复深入,伴随历史语境变化,新闻平台格局由此前“党媒独大”转向与市场化媒体相互竞争发展态势,党报和都市报相互交锋,新闻平台的边界也从纯粹且狭隘的政治话语转变为市场话语,这种新闻边界的转变性从自发走向自觉,“经营”“盈利”等关键词占据了媒体环境里的关键词,部分党媒也转而主动走向市场化之路,新闻平台的内涵与外延不断开拓。

具体而言,“量”的拓展主要表现为,新闻媒体数量、容量倍增,单个媒体旗下子媒体矩阵繁衍。而“质”的拓展则表现得更加复杂多样,单一的机关报先后发展为晚报、周刊、以及农业报、经济报和都市报等专业报纷纷向商品化和集团化方向发展,并拓展为相对独立的市场化主体,并在功能上不局限于以往的单一性的宣传而逐步拓展至信息、品牌、产业,且由以往的政党喉舌扩展到社会喉舌。

............................

2.2“精英式”职业想象坍塌,“天下英雄不再入吾彀中”

时过境迁,青春已逝的感慨,在新闻界的自我叙事中俯拾皆是。这种对过往岁月如诗如歌般的怀旧是作为现代社会中广泛存在的情感结构,它既是现代性苦乐参半的副作用,也通过沟通过去、联结现在与畅想未来在无形中减弱了人们对于现代性所带来的变化而抱有的敌意。

近年来,全球新闻业深陷泥淖,面临着来自经济、政治、文化、技术等多方面的挑战,既显而易见又不言而喻。新闻业危机在不同时期具有不同的危机表征,既有共通性又有自身的局部特性。危机引发了新闻业的离职潮为甚,离职新闻人的告别叙事话语反映了新闻业危机的普遍性与强烈的怀旧情绪。

回溯媒体曾经的峥嵘岁月,一条是央视的发展为主要脉络,其中以《东方时空》为线索,1993年栏目创办,此时杨伟光主政央视,用14年时将央视带入了一个难以复制的黄金时代,是中国电视的历史性启蒙。在《南方人物周刊》第22期《杨伟光解密央视》中,曾评价到,“‘杨光伟时代是央视的一个巅峰’‘央视的老员工仍然怀念那十年——1991年到1999年,中央电视台最辉煌的岁月”。紧接着,在2008年,后继者陈虻的离去,核心人物的离场,《东方时空》经过多次改版后,在2001年,栏目从150分钟的时长缩减为45分钟后,新闻改革名存实亡,逐渐走向下坡路,意味着《东方时空》这一页成为历史的定局,就某种意义而言是一个时代结束的标志。另一条脉络是《南方周末》乃至南方报业为纸媒代表的兴衰更迭,从《南方周末》的掌舵者展开,从上世纪到这世纪初期,以方左作为创办人之一到江艺平主政南周时期,是坊间公认的《南方周末》的黄金时代,堪谓是“闪亮得让人不敢相信”,但千金散尽并非总是还复来,伴随着方左逝世、江艺平退休,迟宇宙走了、陈菊红走了……那之后,一批走了,另一批又走了。这些人离去的背后是一份报纸从朝阳初升到夕阳落幕,自此南方“凋零”,但凋零的不仅仅是南方。

.............................

3 后专业时代:新闻去专业化危机对新闻业影响 ........................ 26

3.1 从业者对抗无力,流量之下价值理性衰落 ........................ 26

3.2 产业结构性危机突显,传统媒体权威资源弱化 .................... 27

4 应对危机与探索新策:新闻创新突围路径 ............................ 30

4.1 一种视角的引入:新兴场域下的行动者网络 ...................... 30

4.2 新闻业的内在实践与发展 ...................................... 32

5 结语 走向公共:新闻业再专业化建构 ............................... 49

4 应对危机与探索新策:新闻创新突围路径

4.1 一种视角的引入:新兴场域下的行动者网络

行动者理论,简称ANT。20世纪80年代中叶,由法国社会学家米歇尔·卡龙、布鲁诺·拉图尔以及英语社会学家约翰·劳等提出的科学知识社会学(SSK)理论。其主要研究各行动者们在互动中一起构建异质性网络的整体性过程。科学知识社会学理论的基础内容认为科学技术实践是一个动态网络过程,通过同一集合内多个异质性成分共同构建与演进。该理论试图从宏观与微观视角去分析,将技术放置于整个社会领域中,会构建起怎样的关系网络。

在《重构社会:行为者网络理论》一书中①,拉图尔着重阐述了“行动者网络”的三个关键概念,即“行动者”“转移者”和“网络”。就“行动者”而言,拉图尔强调作为行动者本身的自主行动与主观能动性。行动者就是一个“节点”,并不局限在其本身,还可包括“非人物体”,如技术、生物、观念等,每个节点之间相互影响、作用构成一个协调、平等、积极的行动网络,②与此同时,“行动者网络”理论表明,在探索科学知识的生产使命,以“追随行动者”这一基本方法论,在所有异质性行动者中选择最关键的行动者,并围绕其进行网络建构,以解决在当下创新网络研究中的“非中心化”特征,而由此所构建起来的“行动者网络”,使之微观分析视角与宏观整体概览相结合。

回到新闻传播领域,“行动者网络理论”给研究者们提供了一个更切实的角度,辅助研究者探究新闻室内部是如何与技术相处、融合共生的。一种是在考察个体作为创新主体在创新过程中的能动性;另一种是探究新媒体环境下产品创新的行动者网络,在内外因素综合作用下,分析新媒体产品创新性如何通过网络结构的搭建来正常运行。研究者们将“行动者网络理论”放置在我国新闻创新的整体性环境中剖析,建立起具有相对严密逻辑与整体性架构的创新结构模型,进一步把握对系统环境的宏观性认知,巩固我国新闻业创新突围的内核。

新闻媒体论文参考

..................................

5 结语

走向公共:新闻业再专业化建构 专业本身便具有建构基因,在不同的社会环境与具体空间中,专业化、专业主义等概念在不断被动态性的定义与再定义。以行动者网络理论观之,作为一种专业性的实践范式,新闻往往伴随行动者在场域内外部之间的关系变化而变化。作为“专业化”过程中的一部分,“去专业”意味着从一端走向另一端,到达“再专业化”的始端,并不断累积形成由量变到质变的结构性突破,生成一种新的“专业化”力量。审视当下新闻“去专业化”的洪流,相较于传统意义上,已然在标准上发生改变与偏倚的专业性共识,以悲观视角看之,通常意味着新闻质量下滑,但是从达观的视角看去,所谓是“不破不立”,抑或是新闻业态实现自我解困与创新突围的契机。当下或许是媒体的至暗时刻,专业化的罗盘正在失灵,但亦是媒体的转型时刻,重新寻找自我定位。

新闻业正面临着何去何从。与新信息技术的广泛使用,相互交织的是深刻的社会变革与文化变迁,在新传播生态环境下,新闻再专业化构建是寻找新前进方向的指针,专业化路径对于规范新闻实践仍然具有重要作用,其所暗含的理性交往模式对于民主性的公共生活而言,是难以缺少的要素,亦是每个人通过社交媒体生产与分享内容的“技术民主”。新闻业往往以专业化的力量与现实条件相勾连,并体现在新闻从业者对自我新闻职业表述过程中,尽管悲喜交织、困惑无奈,但都有言说者对职业的期许与内心的召唤作为参照与动力。值得强调,在新闻实践之中,新闻业一直以一种专业化的思考路径,诠释着我们与社会所追求的文化价值体系与奉行的伦理规范,并成为社会公共生活中的具有结构性的支撑力量。

参考文献(略)