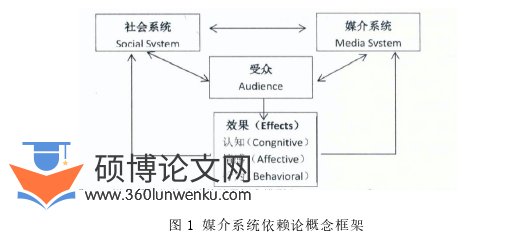

本文是一篇新闻媒体论文,本研究在梳理了相关文献后参考了媒介系统依赖论,将影响因素划分为受众个体、社交媒体、社会环境三个方面,并将人口统计学因素、个体动机、体育迷身份、爱国主义纳入个体维度,将媒介依赖性纳入社交媒体维度,将群体环境、观看场景纳入环境维度,综合分析这些因素对体育社交媒介使用的影响,并最终形成研究框架。

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 观展与表演:作为产消者的受众

受众是传播信息的接收者,是传播过程最终的目的地,也是传播研究中的重要一环。随着传播媒介的变化,受众观念也历经了不同的演变,从口语传播时代相对平等的受众,到印刷文字传播时代偏向精英阶层的受众,再到电子传播时代传者中心地位不断强化下弱势的受众,接着到信息传播时代和现今正在经历的web3.0时代下主体性回归的受众。阿伯克龙比和朗赫斯特从这些演变中总结出了三种受众观,首先是行为主义范式下基于精英视角对受众的质化想象。如滕尼斯在《礼俗社会与法理社会》中认为城市化、现代化初期的人类社会使得原先建立在亲情传统血缘关系上的礼俗社会转向了以强制性规章制度为基础的法理社会,在这个转变过程中人们赖以维系的人际纽带断裂开来,在彼此变得疏离的情况下大众媒体乘虚而入,将每个人变得形单影只,此时的受众就是中枪即倒的“靶子”,是勒庞笔下的“乌合之众”是马尔库塞口中的“单向度的人”。其次是具有合作抗拒反应的受众,在克拉帕、拉扎斯菲尔德等人的有限效果研究下,证实了受众在大众媒体面前的能动性,否定了过往消极的受众观。最后是观展/表演范式下的受众观,经历了适度效果论、强大效果论的学界开始不断认识到受众主体性的地位,甚至有罗兰·巴特“作者已死”、 受众是恣意狂欢的惊人观点。这一观念认为,在自媒体、社交媒体等新型媒体的介入下,受众会主动接受他们感兴趣的内容成为关注者,也会成为表演者、参与者,成为信息的“产消者”,例如发朋友圈,受众将观展和表演看成一种日常状态,从中寻找社会认同。

.........................

1.2 研究意义

从对研究背景的分析中可以看出当下社会受众蜕变为了一种新型受众,社交媒体的影响力与日俱增,特殊社会语境也发挥着独特的价值,在这种背景下研究北京冬奥社会环境下的受众体育社交媒介行为将具有以下几点意义。

首先是有利于厘清北京冬奥背景下受众媒介使用行为和受众、媒介、环境的关系。梅洛维茨曾言:“在现代社会,媒介的变化必然导致社会环境的变化,而社会环境的变化又必然导致人类行为的变化。”可见这三者在相互影响、相互制约,并共同作用于人的具体行为。因此该研究有助于检验北京冬奥户期间这一结论是否成立,即受众的媒介使用行为是否受到这三个方面的影响。

其次,该研究有助于了解中国受众在特殊场景下对特殊媒介使用的独特性,了解受众对体育社交媒体的使用习惯。通过探索影响受众媒介使用行为的因素,即受众、媒介、环境中哪一类因素对受众的媒介使用行为影响最深刻,具体来说又是这三类因素下的哪些变量显著影响了受众媒介使用行为,可以使我们了解新媒体环境下受众行为背后的原因,以及了解受众在使用行为之后的评价态度。实际上,研究受众的媒介行为就是在观照我们自己,这是了解我们自己所处的社会环境和媒介环境的一条途径,也只有当了解人们在北京冬奥期间的社交媒体行为究竟是怎样的,是什么因素驱使人们产生这样的行为,我们才能探析这种媒介使用行为带来的影响。

再者是有利于探究新媒介生态下,体育社交媒介本身独有的特性,并根据受众行为为相关体育媒体组织的社交媒体运营提供参考。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》,截止2022年6月,我国网民规模达10.51亿,较2021年12月新增网民1919万,互联网普及率达74.4%[18],在这一移动互联网蓬勃发展的背景下,新的媒介生态环境已经形成,然而处于新环境下的大型体育赛事其社交媒体情况如何还有待探索。

最后是学术研究上的意义。以往大型体育赛事与社交媒介的综合研究中,研究重点往往在于传播效果与机制、危机管理、网络舆情、赛事传播等方面,受众研究则稍显不足。基于此,本研究关注大型体育赛事中受众在社交媒体中的媒介使用及评价情况,将进一步把大型体育赛事、社交媒体使用与评价、受众行为结合起来进行探讨,从而为这一领域的研究增加多样性。

...........................

2 文献综述

2.1 媒介使用

2.1.1 媒介使用的概念及研究议题

在对媒介使用的相关文献考察后发现,媒介使用常与媒介接触、媒介选择等概念相互交叉通用,时至今日也有许多研究将“使用”=“接触”,把媒介接触看作是一种使用行为,在媒介使用的概念界定上通用,如姚喜军认为媒介接触即受众媒介的使用行为,包括了媒介接触类型、接触频率、内容偏好等内容[19],Wilson认为媒介使用指受众接触特定信息并接触媒介的频率和程度[20]。在媒介使用的测量上也多选择接触媒介的时长和方式,基于此两者的相关研究具有很多共通性。

媒介使用的经典研究可追溯到1944年拉扎斯菲尔德在《人民的选择》中提出的“选择性接触”,通过测量选民在选举期间对广播、报纸的使用后,他认为受众会选择性地接触一种媒介,并且只接收那些自己认同的观点,过滤与自己已有观点相悖的信息。之后的一系列使用与满足研究则把受众看作是有特定需求的个人,把他们的媒介使用活动看作是基于特定需求动机引发,并使这些需求得到满足的过程,如赫佐格发现妇女是基于情感释放、愿望想象、解决生活问题的动机才收听日间广播剧的,施拉姆和麦奎尔发现受众接触和使用电视的媒介动机是为了满足心绪转换、人际关系、自我确认的动机。这些研究有效扭转了精英视角下的受众观,至此媒介研究也由传者本位迈向了受众本位。但随着电视媒体占据民众日常生活的主导地位,相关研究则开始考察媒介接触与使用的负面效果,最为经典的莫过于格伯纳等人提出的涵化理论。该理论认为大众媒体长期、整体提供的偏离客观的“象征性事实”会对人们产生潜移默化的影响,尤其是电视中的暴力行为会诱发社会现实中的犯罪。进入互联网时代,媒介接触与使用的研究仍经久不衰,但对动机和影响两者因素的考察开始示微,反而是对媒介接触与使用的时长、频率、内容等方面的现状研究较为活跃。

.........................

2.2 媒介系统依赖

2.2.1 理论溯源

媒介系统依赖理论由美国学者洛基奇和德弗勒于1976年在《大众传播媒介效果研究的依赖模式》一文中最先提出,随后又在《大众传播学绪论》进一步对其展开论述。该理论试图研究媒介系统与社会系统、个人系统之间的相互关系,并根据这些关系来解释媒介的社会效果(受众的认知、情感和行为),其主要观点有:①媒介只能在特定的社会系统中发挥作用,且媒介影响力还取决于特定的受众需求,“受众-媒介-社会”三个系统间存有互动依存关系;②媒介掌握信息资源,当受众面对社会不稳定性等情况时会增加对信息的需求,此时他们的媒介依赖会加深,媒介会产生较与以往更大的影响力;③个人对媒介或多或少都有依赖性,个人依赖媒介的目标有三种,即理解(分为自我理解和社会理解)、定向(分为行动定向和交往定向)、娱乐(分为独自娱乐和社会娱乐)。但是这一依赖并不是单向的,所产生的媒介效果实际上也会有反作用,从而产生“双向依赖”。

这一理论改变了原有单一的传播效果论,建立了个体-媒介-社会三位一体的传播效果观,在之后的一系列文章中着重解释了受众究竟是如何依赖媒介及媒介资源与社会体系发生互动、满足需求、达成自我目标的[32],发展出了个人媒介系统依赖论、传播基础结构论等延伸理论。

新闻媒体论文怎么写

...................................

3 研究设计与方法 .................................. 16

3.1 研究设计 ............................... 16

3.2 研究方法 ........................... 18

4 结果与分析 ............................... 24

4.1 数据收集与处理 ............................ 24

4.1.1 调查问卷 ................................. 24

4.1.2 访谈数据 ................................. 24

5 研究结论 ................................... 40

5.1北京冬奥会期间体育社交媒介的使用特点.................... 41

5.1.1 短时间使用与深度沉浸并存 .............................. 41

5.1.2 偏好多样化内容与受倾向性态度影响 ...................... 41

4 结果与分析

4.1 数据收集与处理

4.1.1 调查问卷

(1)样本基本信息

本研究以微信、QQ、微博等平台为问卷分发渠道,剔除从未快速填写、雷同答案、出现异常值的无效问卷,共得到477份有效问卷,并借助SPSS26对其进行分析。

对全部有效问卷进行分析后发现,样本的性别占比分别为男性289人,女性188人;样本的年龄范围不满足正态分布,因此使用中位数进行描述,即中位年龄为28岁,年龄较小的一方趋近于25岁,年龄较大的一方趋近于32岁;受教育程度方面专科、本科占比最大,分别为38.4%、35.2%,高中及以下和硕士及以上占比较少,分别为12.2%和14.3%;个人年收入中20万元及以上占比最少,为6.3%,5 万以下、5~9万、10~19.9万人数较为接近,占比分别为35.2%、31.2%、27.3%。

新闻媒体论文参考

从以上的基本信息统计信息可知,性别、教育程度、个人年收入反映了样本分布较为均匀的事实,年龄数据则偏向具有社交媒体使用习惯的年轻样本,这也与实际情况相符。因此样本的基本信息从侧面说明了数据的可靠性。

............................

5 研究结论

5.1北京冬奥会期间体育社交媒介的使用特点

5.1.1 短时间使用与深度沉浸并存

本研究发现在使用时长上,受众在北京冬奥会期间的体育社交媒介上平均每日花费时长最为集中的时间是30分钟,但是大多数受众在这段时间内使用程度较深,即84%的受众都会保持高活跃度,78.6%的受众还会积极讨论相关内容,75.5%的受众还会积极分享相关内容。这一方面说明受众对北京冬奥会相关内容较为关注,并不是随意浏览,而是付出了参与热情,有利于提高体育社交媒介上相关话题的活跃度。另一方面也是说明在北京冬奥会期间受众的社交媒体选择广泛,并不会仅局限在体育社交媒介平台,其他类社交媒体平台也会借助北京冬奥会发力,适时产出相关爆款内容。这启示体育社交媒介组织要注重专业性的内容产出,与其他类社交媒介形成差异化内容,最大程度吸引受众的注意力。此外也要注重生产内容的长度与频率,碎片化内容与深度内容相结合,最大程度留存受众关注。

5.1.2 偏好多样化内容与受倾向性态度影响

本研究还发现了中国受众在体育社交媒介偏好上的特点,即在内容质量、种类和及时性中最为看重种类。北京冬奥会期间,对于中国受众来说最为看重的还是体育社交媒介平台是否提供了多样化内容。事实上,当今社交媒体平台众多,但同质化内容也越来越多,同样的内容可能在不同的平台上都被刷到,个人的社交网络中也总是出现大量的重复内容,在北京冬奥会期间,有热度的信息内容有限,基本上集中在明星运动员、金牌榜、中国队赛事、冰墩墩上,其他小众议题的出圈率和话题度则显得较不起眼。同时这一点也在访谈中有所体现,多数访谈者表示对社交媒体上的同质化内容感到不满。这启示体育社交媒介平台应当注重挖掘多样化的信息内容与功能,细分内容和产品的品类,并积极拓宽延伸内容的价值,主动运营潜在的破圈话题。

参考文献(略)