第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

二十 一世 纪是地下空间 工程发展的纪元,绝大多 数工程的建 设都伴随着土方开挖,例如地铁、高 层建 筑等。随 着我国城市建设的方兴未艾,和人民对生活质量要求的不断提高 ,基 坑工程的 重要性就愈发的突显。城市建设越来越密集且高级,对基坑工程 的要 求也越来 越多。近些年以来,伴随着我国经济持续高速增长,城市化进程 持续 推进,地 下空间的开发与利用得到大力发展。然而基本建设规模不断扩大 却受 到可有效 利用土地资源的制约,城市不可能不断的向周围扩张,现代城市 靠向 城市周边 地区扩展已经走入了困境。因此现在的城市建设更注重向内发展 ,现 代化城市 建设向高空和地下两个方向发展,道路交通向多层次立体化发展 ,地 铁隧道超 常规发展,大桥特大桥和港口码头大量兴建,桩、墩、锚、沉井 和地 下连续墙 等各类深基础工程获得了有史以来最广泛的应用。因此合理开发 利用 城市地下 空间,缓解城市发展空间的突出矛盾与问题,已摆上了现代城市可持续发展议事日程。

当天 然地 基土质软弱, 或拟建高层建筑,或基础 上方存在重 型设备等情况时时,则需采用深基础 。在 繁多深基 础类型中,桩基础以其承载能力高,适用范围广的特点脱颖而出。桩基础选择地基深层承载能力较好的土层作为持力层,以地基较高的天然承载力来承担上部结构的荷载,充分发挥群桩的竖向承载力。且桩基础埋置深度较大,周围土层对其产生的摩阻力也将分担一部分上部荷载。而且桩基础因其承载力高,能同时承受轴向和侧向荷载的作用,在多方面环境因素影响的情况下,不易 产生 引起上部 结构出现过度倾斜的基础不均匀沉降,对保证建筑物的稳定性, 和控 制对周围 建筑物的影响也有一定优势。随着城市化建设的快速发展,城市 空间 加剧密集 ,在有限的空间内进行建筑工程建设的条件越来越高,对基坑工 程的 要求也相 应增加,并且建筑的高层化也为基坑工程增加更多要求。在诸多 工程 建设中, 例如地下空间工程、高层及超高层建筑等均不可避免的要进行开 挖, 尤其在土 方开挖量较大的深基坑工程中,开挖深度大,土体卸荷作用将引 起土 体流动, 此时基坑底部土体必然发生不同程度的隆起。在工程桩在基坑开 挖之 前施工的 情况下,开挖导致的隆起同时将使已设施完成的工程桩产生上浮 受拉 和偏移, 影响工程桩的承载性能,特别是在软土地层基坑开挖的情 况下,对工程桩的影响将更 为严重 ,错误的开 挖可能导 致单桩或群桩的大幅度倾斜,甚至断裂,对施工质量、进度造成严重影响。

...............................

1.2 桩土相互作用的研究现状

依据桩基受力逻辑、形式的不同,将其分为主动桩与被动桩[1]。主动受荷桩将上部结构 的荷载 通过承 台接 受传递 给下方桩基础,并 “主动”向桩 基底部所在持力层中传递荷 载,荷载由桩土之间的相互 作用机 理来共同分 担。被动 桩与其不同,在基坑工 程中,土方开挖等情况破坏 地基土 的塑性平衡 状态,土 体开挖卸荷引起的土层 流动,会使工程桩被动的受 到水平 荷载,在工 程桩中引 起附加作用力和附加应力,导致工程桩发生位移,此为被动桩[2,3]。

在基坑工程 中,由于土方开挖 土体卸荷 作用,地基土应力重分布,坑内外主被动区土压力 差发生变化,并随著开挖深 度的增 加而变大, 基坑周围 将出现大范围的塑性区 ,土体发生塑性破坏,土层 发生流 动,坑外土 体逐渐向 坑内移动,基坑底部发 生大范围的隆起,呈现中心 区域隆 起程度最大 ,并向基 坑边缘减小的趋势。坑内土体 隆起 过程中发 生弹性回弹,这与土体发生额塑性隆起并不能混为一谈。土体回 弹带 动工程桩 上移,桩土之间的相对位移同时会在桩身上部及下部分别产生正负摩阻力,使桩身处于受拉状态,严重时会将桩基拉断。这种情况在软土地区的 基坑 开挖中更 为明显,对工程桩的影响也相应的更为严重。在超挖、开挖不均 匀等 错误的开 挖方式下,受坑内为土压力差影响,土体滑动对工程桩施加的侧 向土 压力,会 使其发生倾斜、偏移甚至折断。此类情况在土质较差的软土地区是特别常见的,工程事故层出不穷。综上所述,土体流动作用引起工程桩产生附 加应 力及变形 诠释了被动桩的定义,故研究基坑开挖对工程桩影响的重点之一就是研究被动桩桩土相互作用。

被动桩桩土作用的研究历程大致可以分为三个阶段。1969 年,第七届国际土力学及基础工程会议代表了三个阶段的开始。1973 年开始以弹性力学的方法思路来计算被动桩桩土 互相 用的过程 ,这种思路引起了大量学者的注意,并开始创新研究,此为阶段 二。 阶段三的 开始在第三次工业革命之后,随机计算机软件在建筑工程领域的 应用 普及,大 量学者开始应用数值模拟来解决岩土工程问题,提升了岩土工程学者对于被动桩桩土作用机理的研究分析进展速率。

...................................

第二章 基坑工程相关理论及开挖方式

2.1 基坑开挖变形机理

基坑开挖 过程中,土体 在开挖卸荷作用下,地基 土原有的应 力场、位移场发生改变,土体进行应力重 分布,基坑发生变形。基坑的变形主要体现为一下三种形式:(1)基坑 内部土体产生隆起( 2)基坑周 围土体发生 竖向沉 降和水平位移(3)基坑支护结构变形。在进行基坑开挖时,坑内土体在卸荷作用下会发生弹性回弹,坑内土体竖向移动。与此同时,主动区与被动区形成土压力差,并随着开挖深度的增加 而不 断变大, 坑外主动区土体逐渐向坑内移动,且这种水平位移会随时间 发生变化[53]。在基坑开挖 过程中,基坑周围 土体在开挖卸荷作用下将现大范围的塑 性区 ,土体发 生塑性破坏,土层发生流动,坑外土体逐渐向坑内移动,导致基坑底部发生大范围塑性隆起,根据基坑几何面积的不同,隆起形式略有不同[54]。由此可见,基坑 变形的三种主要表现形式之间有着密不可分的联系。

2.1.1 基坑底部隆起

基坑 底部 隆起,是基坑 开挖过程中的一种常见的 土体位移现 象,分为弹性过程,和塑性过程。地 基土 的开挖, 打破了土层原有的初始应力状态,其应力场、位移场发生改变, 土层 开始新的 应力平衡过程。基坑开挖的初始阶段,开挖深度尚未很大,土体 在开 挖卸荷作 用下发生弹性回弹,呈中心处隆起程度最大,并逐渐向四周减小 的趋 势,此时 地基土中剪应力,小于土体的抗剪强度,即未进入塑性破坏阶段 。开 挖继续推 进,主动区与被动区形成土压力差,并随着开挖深度的增加而不 断变 大,基坑 周围出现大范围塑性区,土层发生滑动,方向由主动区滑向被动 区, 基坑坑底 发生竖向隆起。隆起根据基坑几何尺寸的不同,呈现出不同形式 。例 如长宽比 较小的基坑,基坑中心位置隆起量相对较大,并向四周逐渐减小,呈山峰状。相反,对于基坑平面长宽比达到一定数值,且开挖深度较大时,坑 底隆 起情况与 上述情况略有不同,表现为基坑中心位置隆起量相对较小,并想四周逐渐减小,呈峡谷状。

.............................

2.2 土方开挖方式介绍

基坑开挖深 度与基坑变形控制 的重要性 成正比例关系,正确认识二者的关系显得尤为重要 。如何在规范允许的范围内 控制基 坑及其周围 环境的变 形,同时又保证基坑施 工的安全性,已成为确保基 坑开挖 过程顺利的 关键。结 合前人的研究成果和我国基坑开挖建设中累积的工程经验,总结于此。

在基 坑开 挖过程中,基 坑支护结构的变形以及周 围地层的位 移和沉降,随着时间的推移会继续发 展, 直到基坑 稳定或基坑变形太大而无法破坏为止。这是基坑开挖过程中的时 间效 应。基坑 的变形与时间成正比例关系,基坑开挖的时间效应是由土体流变 特性 引起的。 因此,为了有效控制变形,必须研究土体的流变特性引起应力应 变随 时间变化 。土体的蠕变和土体的应力松弛是土体流变特性的两种主要表现 形式 。土体的 蠕变是指土体应变在土体应力恒定的情况下,与时间的变化成正 比例 关系的特 性。土体的应力松弛是指在应变不变的条件下,土体应力随时间 的推 移而减小 的特性。这两种情况常发生在基坑开挖过程中。

基坑 开挖 的空间效应与 基坑变形、基坑周围土层 滑动息息相 关。要考虑基坑开挖的空间效应,那 就离 不开基坑 开挖过程中的三维空间几何尺寸。假设被开挖土方为一个长方体 ,长 方体的长 宽高的不同,所引发的基坑开挖空间效应亦有不同。开挖的三维 空间 几何尺寸 体现在分层和分段等不同开挖方式的开挖过程中。不同开挖几何 尺寸 决定了开 挖后支护或放坡的暴露时间及面积,且非均匀的开挖方式也将产 生影 响。从数 值的角度也易知,在一定体积基坑中,分层、分段等开挖方式的 尺寸 越大,( 开挖即等于暴露),支护结构或放坡暴露的面积越大,而相对于 其中 某点,暴 露的时间越短。平衡暴露时间与暴露面积对基坑开挖施工过程有重要意义,是我们探讨基坑开挖空间效应的重点。此外,基坑开挖过程中的对称 性, 也将对基 坑变形产生影响,对称性的优劣与基坑产生的变形成正比例关系。

图 3.1 拟 建 项目 场 照 片 ( 镜头 朝 西 )

第三章 工程案例及数值模拟概述........................................27

3.1 工程概况.................................... 27

3.2 工程地质及水文条件......................................28

第四章 土方开挖对坑内工程桩影响的数值模拟............................43

4.1 不同桩位对工程桩的影响............................................43

4.2 土层分层开挖对工程桩的影响................................43

第五章 结论与展望...........................................73

5.1 结论................................................ 73

5.2 展望..................................................... 74

第四章 土方开挖对坑内工程桩影响的数值模拟

4.1 不同桩位对工程桩的影响

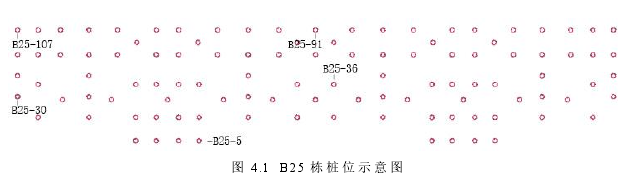

图 4.1 B25 栋 桩 位示 意 图

.................................

第五章 结论与展望

5.1 结论

本文 以云 南省昆明市某 基坑工程为研究背景,场 地内普遍存 在较厚的淤泥质黏 土,现 场 土 方开挖过程 中未进行合 理的分 层分段,开挖挖完成后 ,B25 位置处工程桩经测量桩顶 有倾 斜现象。以此 研究背景为依托,采用有限元分析软件 MADIS/GTS 建立三维开挖模型,探究了基坑开挖过程中,土方分层开挖厚度、分段开挖顺序、分段开 挖长 度对坑内 工程桩桩顶水平位移的影响,及 工程桩 桩身参数的改变对对坑内工程桩桩顶水平位移的影响,得出以下结论:

(1)分层开挖可使工程桩的水平位移有效减小,分层开挖厚度与桩顶水平位移成正比。0.7m 分层开挖和 0.4m 分层开挖,是分层开挖厚度与桩顶水平位移曲线变化幅度相对平缓的起 始点,而对于 0.7m 分层开挖和 0.4m 分层开挖,两种开挖工况下桩顶水平位移相差 2.56cm。考虑开挖的时效和经济性,对于开挖深度在 3m 以内的杂填土和软粘土,可采用每次开挖 1m 的方式进行分层开挖;对于开挖深度在 3m 至 5m 的软粘土和淤泥质粘土,可采用每次开挖厚度不大于0.7m 的方式进行分层开挖。

(2)在顺序跳挖下桩顶水平位移的计算结果要略好于顺序开挖和由外至内开挖。且在不同开挖方式过程中,顺序跳挖方式有利于现场施工的经济性。

(3)分段开挖可有效减小工程桩的桩顶水平位移。当分段开挖长度为 24m、18m、12m、6m 时,工程桩的桩顶水平位移分别为 12.61cm、11.01cm、9.62cm、8.87cm,桩 顶水平 位移与分段 开挖长度成 正比 。随着分段 开挖长度的减小,桩顶水平位移减小的幅度 也逐 渐变小, 说明如果继续减小分段开挖的长度,对于控制工程桩的桩顶水平 位移 意义不大 ,且影响开挖的的经济性。故分段开挖长度为 12m,开挖效果最理想。

(4)增加桩长对于控制在软土地区进行基坑开挖时坑内工程桩偏移程度有一定效果,二者成反比。在桩长以 1m 的增量改变过程中,桩顶水平位移减小的幅度逐渐降低。 增大桩长对于在软土地区进 行基坑开 挖时,控制坑内工程桩偏移程度有一定效果,但弱于增加桩径。

参考文献(略)