第1章 绪论

1.1 研究的背景

随着经济全球化和市场国际化的发展,各个国家和地区之间的经济贸易往来越来越频繁。集装箱运输以其特有的便利性、安全性和可靠性,成为了连接各个国家之间货物贸易往来的重要方式之一。大型岸边集装箱起重机(以下简称岸桥)是集装箱的主要装卸工具,伴随着世界各地集装箱货运量的增加,岸桥的需求量也在不断提升。据统计,过去二十年来,每年全球港口岸桥数量的增长速度达到了两位数,市场发展迅速,吸引了各大重型装备制造企业的参与,给行业带来了更激烈的竞争[1]。

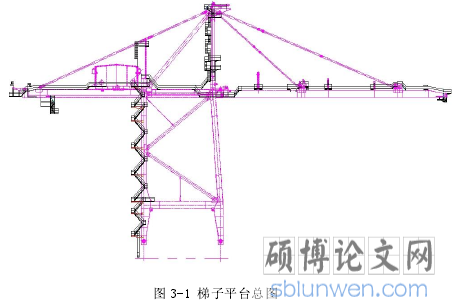

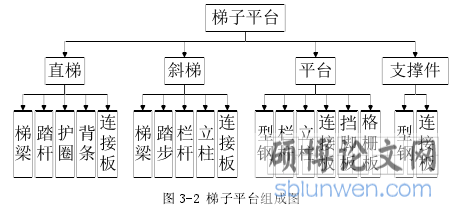

Z 公司是大型集装箱起重机制造商,在行业内具有一定的典型性和代表性。随着岸桥订单不断地增加,设计任务也日渐增多,作为岸桥附属件梯子平台的设计工作量是很繁重的。根据统计,一台常规双箱梁岸桥的整机梯子平台中,大约有40 部斜梯、20 部直梯、100 个平台,还有各种支撑和栏杆等。梯子平台大多数是由标准件和型材组成,但是形状复杂多变,制图时还要单独绘制结构预焊件图纸,工作量很大。另外,梯子平台的设计过程中还要与多部门协商配合,不仅要考虑主结构和机构的设计图纸,要避免梯子平台与之干扰,还要兼顾液压的布管、电气的布线等问题,因此设计过程中经常需要反复沟通和修改,设计周期较长,并且容易出错。而且每个国家的设计规范、标准、每台机的结构形式、尺寸、用户的要求等不同,因此每台岸桥的梯子平台设计也完全不同。这些复杂的因素加起来,使得设计效率遇到了瓶颈,设计出错率也居高不下。在设计人员数量不变而项目日益增多的情况下,只能通过加班赶工,长期疲劳加班会增加设计错误率,而这些设计错误会产生整改从而导致生产周期的延长和成本的增加。为了从源头上改变这种困境,避免恶性循环,就必须改变思路,运用科学的设计管理方法来提升设计效率。

...........................

1.2 研究目的及意义

目前 Z 公司主要使用二维绘图软件 AutoCAD 进行岸桥项目梯子平台的设计工作,重复工作量大,设计周期长。据了解,在新项目的设计过程中,设计人员会根据参考项目进行设计,其中大量的时间耗在复制原先的设计并进行修改和 BOM表的制作上。针对这些问题有没有一种新的方法能将技术人员从繁琐的重复性工作中解放出来,把更多地时间投入到产品的创新设计中。本文研究的首要意义就是通过改进设计管理来解决岸桥梯子平台的设计效率问题,为其提供一种高效实用的设计思路和方法。

起重机械产品的市场竞争力在很大程度上取决于产品的设计质量,而设计质量取决于产品的设计、管理和制造过程各个环节的整合。为了研制出高质量的产品,最重要的一环是产品的设计工作。为搞好产品设计,Z 公司开始重视设计管理工作,对整改比较多的梯子平台进行试点,通过改进梯子平台的设计流程,进一步提高设计质量。

设计管理在大型机械工程领域的应用和研究比较少,对岸桥梯子平台的研究更少,相关的学术资料和参考文献相对较少。本文将设计管理与实际项目相结合,通过设计软件和管理软件的综合运用提升设计效率,为今后国内外岸桥项目梯子平台的设计管理提供一些参考资料。

.......................

第2章 相关理论研究综述

2.1 设计管理概述

2.1.1 设计管理的定义

当设计和管理组合起来变成设计管理时,可以是对设计进行管理,也可以是对管理进行设计。设计管理结合了设计和管理两个不同领域的复杂内容和深刻内涵,所以对设计管理的理解往往也是基于这两方面为出发点进行展开的。

英国设计师 Michael Farr 于 1966 年首先提出了设计管理的定义:“设计管理是在界定设计问题、找到合适的设计师、并尽可能使他们在既定的预算内及时解决设计问题。”

Turner 于 1968 年指出:“设计管理与其他管理没有什么不同,涉及一般管理的基本原则,并且与其他管理理论有着紧密的内在关系。”

Peter Grob 于 1976 年指出:“从管理的角度来看,我将设计视为完成公司产品的目标,包括实现目标所需信息的一种计划,因此,设计管理是通过组织运营的计划过程。”

在 1980 年代,国际设计管理学会提出了一个更权威和准确的概念:“以用户为中心,针对特定产品,界面和环境进行资源的开发,组织,计划和控制。”

进入 21 世纪后,对设计管理有了更准确,更全面的定义:“根据用户的需求,有计划和有组织地进行研究和管理活动。它是一系列设计策略和设计活动的管理,可以积极地调动设计师的创造性思维,将对消费者和市场的认识转化到新产品研发中,以更科学合理的方式改变和影响人们的生活,并为企业带来最大的利润。[4]”

.......................

2.2 设计管理的方法

2.2.1 进度管理方法

一、甘特图法

甘特图法又称横道图法,常用于项目进度计划和控制工作中,是由美国人亨利.甘特于 1917 年发明并正式提出的[6]。甘特图主要以进度线的形式简单而直观地展现项目工序的先后顺序和工期的长短。

甘特图是一种最简单、运用范围最广的传统进度计划方法。它的优点是编制简单、直观易懂,方便项目经理监控项目进度。它的缺点是项目工序之间的逻辑关系不易表达清楚,不能确定项目计划的关键工作和关键路线,计划调整只能用手工方式进行,工作量较大。

甘特图法适用于小型项目或大型项目的子项目上,该方法只能作为复杂大型工程项目进度管理的辅助手段[1]。

二、关键路径法

关键路径法是一种网络图方法,由 James E.Kelly 和 Morgan Walker 于 1957 年提出的,它是随着项目的进展而不断更新的动态系统,采用单一时间估计法,其中时间被视为确定的。该方法将项目的所有工序按逻辑先后顺序用带箭头的线段连接起来,以形成网络结构图,并选择图中工作时间最长的一条线路作为关键路径,为了达到缩短整个项目工期的目的,只要缩短关键路径上的工期长度即可。

甘特图法在表达工序之间的逻辑关系方面存在缺陷,而关键路径法通过使用网络结构图加以弥补,能为项目经理在进度管理上提供更多的决策依据[7]。

第 3 章 Z 公司梯子平台设计管理现状及分析·························12

3.1 岸桥梯子平台简介··························· 12

3.1.1 岸桥梯子平台概述···················· 12

3.1.2 岸桥梯子平台的设计特性····························· 13

第 4 章 岸桥梯子平台的设计管理改进······················21

4.1 流程框架体系的改进··························· 22

4.1.1 改变设计工具······························ 22

4.1.2 使用数据管理软件·························· 22

第 5 章 案例实践····································41

5.1 项目案例简介······················· 41

5.2 项目前期的准备工作·························· 41

第5章 案例实践

5.1 项目案例简介

喀麦隆首次向 Z 公司采购 2 台双箱梁岸桥,按照合同约定,要求梯子平台的设计符合欧洲 EN 标准,走道由型钢焊接而成,其中主通道宽度不小于 700 毫米,辅助通道宽度不小于 500 毫米。踏步采用热浸锌格子式结构,梯子平台通道覆盖镀锌格栅板。

平台、走道和斜梯上设置栏杆和挡脚板。上层栏杆使用钢管 33.5 毫米,高度为 1050 毫米。中间横杆采用钢管 26.8 毫米,立柱采用 L50*50*5 角钢,间距不大于 2 米。平台、走道的栏杆设挡脚板,挡脚板的高度不小于 70 毫米。走道、斜梯的净空高度大于 2 米。所有栏杆(钢管和立柱)须先镀锌再上漆处理。

起重机上主要通道的斜梯倾角不大于 50 度,斜梯踏步宽度不小于 600 毫米。梯层分节均匀,每层梯高度控制在 4~6 米,斜梯踏步台阶间隔高度不大于 240 毫米,并应保持一致。

直梯宽度不小于 400 毫米,直梯上设置护栏圈,护栏圈直径 650~800 毫米。每层直梯的高度不大于 4 米,超过 4 米的直梯将分段转接,各转接处应设置休息平台。

第6章 总结与展望

6.1 总结

岸桥项目的梯子平台设计规范和种类多、设计周期短、受结构变化的影响大,外加 Z 公司的设计工具不先进,导致梯子平台设计管理中遇到各种设计质量问题,修改单数量居高不下。本文针对 Z 公司梯子平台的设计管理的现状,深入分析研究了设计错误率高的原因,提出了改进设计流程管理的方案。通过三维设计软件提升设计效率和准确率,结合数据管理软件加强协同,实现并行设计。然后用模糊综合评价法进行科学的评价设计质量,根据评价结果总结经验,扬长避短,不断地提升设计质量。最后,将改进的设计流程管理运用到实际项目中,论证其发挥的良好效果。

我国对工程项目设计管理的研究较少,如本文研究的岸桥梯子平台设计,极少资料文献可供参考。虽然近年来各机构和企业在不断地加大研究力度,但在国内许多企业中并未得到广泛重视。随着科学技术的飞速发展,越来越多的学者和企业意识到设计管理对于企业战略发展的重要性。随着国内外对设计管理的不断深入研究,岸桥设计管理方式也将不断优化,与更多新技术融合,使设计效率更高、质量更好。虽然本文只介绍了岸桥梯子平台的设计管理方法,但是该方法可以推广到岸桥整机的设计中,实现机电液的一体化的协同设计。等自己的标准件库搭建完成后,整机的协同设计就指日可待了。然后把岸桥的各部件做成模块化、参数化、系列化、标准化,加上 5G 技术的应用,就能让用户在网上选配自己想要的配置,自动生成岸桥的整机初步模型,实现网上下单,便捷高效。然后再设计、生成、维保等实现全生命周期的管理。

参考文献(略)